保健・化学物質対策

水銀に関する水俣条約の概要

条約採択までの経緯

国連環境計画(UNEP)は、2001年に地球規模の水銀汚染に係る活動を開始し、翌2002年には、人への影響や汚染実態をまとめた報告書(世界水銀アセスメント)を公表しました。

その後、2009年2月に開催された第25回UNEP管理理事会では、水銀によるリスク削減のための法的拘束力のある文書(条約)を制定し、そのための政府間交渉委員会(INC : Intergovernmental Negotiating Committee)を設置し、2010年に交渉を開始、2013年までにとりまとめを目指すことが合意されました。

第1回の政府間交渉委員会(INC1)は2010年に開催され、2013年1月にジュネーブ(スイス)で開催された政府間交渉委員会第5回会合(INC5)において、国際的な水銀条約に関する条文案が合意され、条約の名称が「水銀に関する水俣条約」に決定されました。

そして、同年10月7日から11日まで、熊本市及び水俣市で水銀に関する水俣条約の外交会議及びその準備会合が開催され、60か国以上の閣僚級を含む約140か国・地域の政府関係者の他、国際機関、NGO等、1,000人以上が出席し、水銀に関する水俣条約が全会一致で採択され、92か国(含むEU)が条約への署名を行いました。

本条約は、平成29(2017)年8月16日に発効しました。

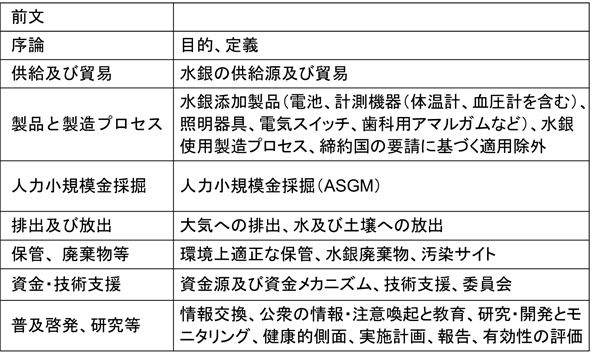

条約の主な内容

条約の主な項目は以下のとおりです。

我が国の今後の対応

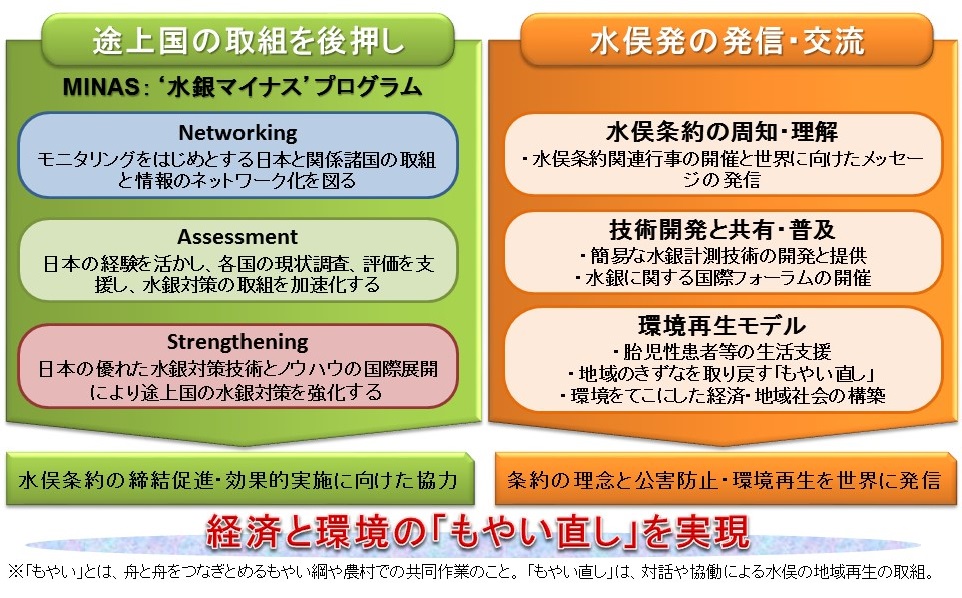

水銀に関する水俣条約外交会議において、我が国は「MOYAIイニシアティブ」と冠した途上国支援及び水俣発の情報発信等・交流の取組を行っていくことを表明しました。

この一環として、途上国支援については、MINAS (MOYAI Initiative for Networking, Assessment and Strengthening): '水銀マイナス'プログラムが進められています。MINASは途上国の水銀対策を後押しするもので、具体的には、アジア太平洋地域における水銀モニタリングネットワークの構築、途上国の水銀使用、排出、実態等の調査・評価の支援、途上国におけるニーズ調査・キャパシティビルディング、等の取組をアメリカ環境保護庁やUNEP、JICA等の機関と密接に連携しつつ進めています。

また、水俣条約締約国会議第1回会合において、中川環境大臣が「水俣が有する様々な知見や人的なリソースを活用し、水俣に根ざした貢献をより一層実施」していくことを表明したとおり、水俣病の教訓・経験・対策等を引き続き世界に発信するとともに、地域再生に取り組む現在の水俣の姿を内外にアピールし、環境をてこにした地域づくりの取り組みを一層支援していくこととしています。

2018年1月