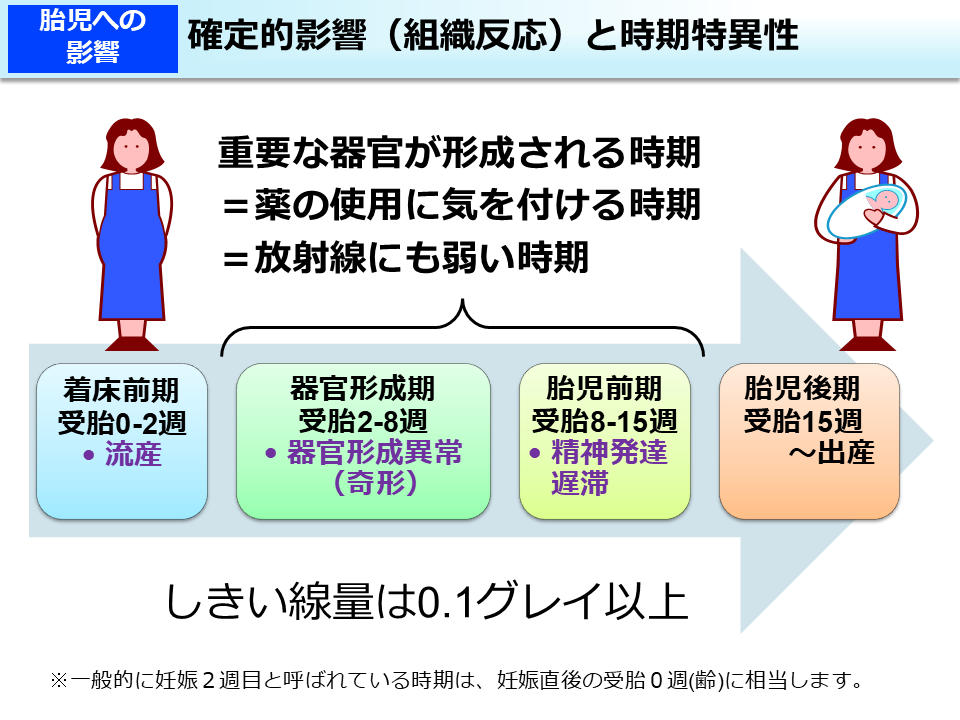

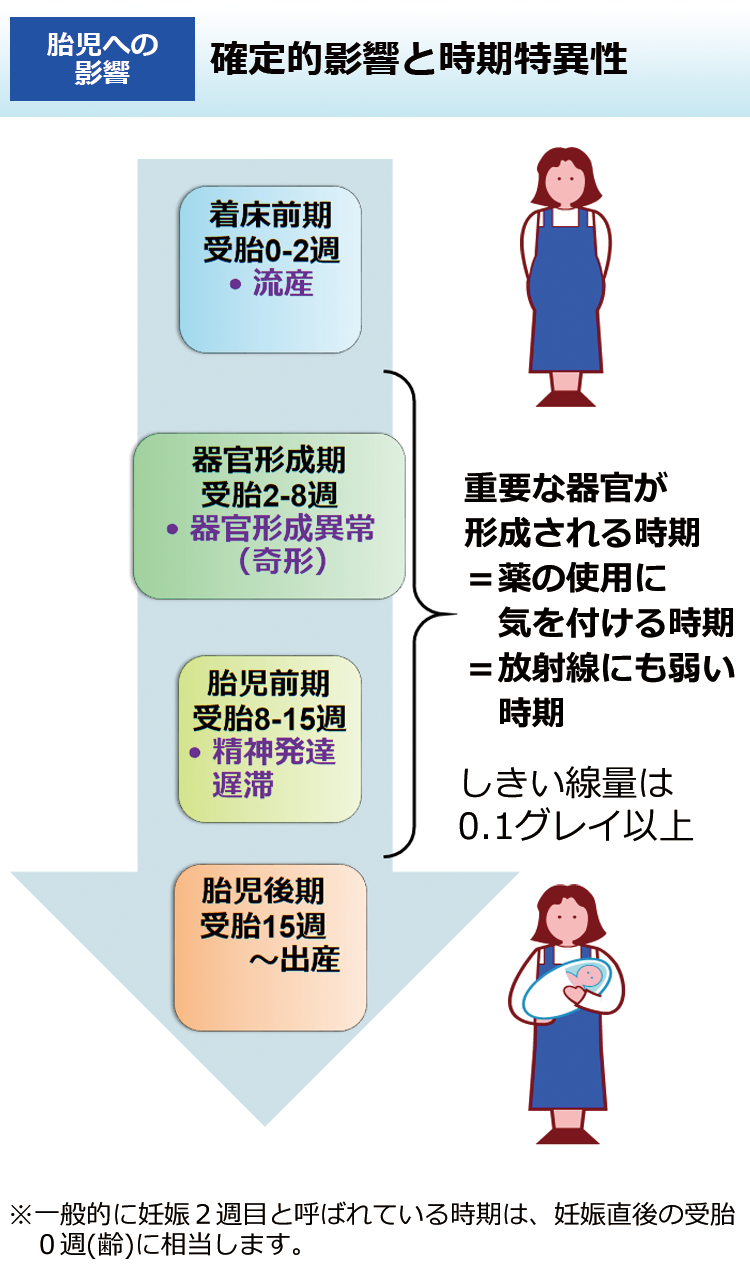

確定的影響(組織反応)の中でもしきい線量の低いものに、胎児影響があります。妊婦が被ばくした場合、子宮内を放射線が通過したり、放射性物質が子宮内に移行したりすれば、胎児も被ばくする可能性があります。

胎児期は放射線感受性が高く、また影響の出方に時期特異性があることが分かっています。妊娠のごく初期(着床前期)に0.1グレイ以上被ばくすると、流産が起こることがあります。

この時期を過ぎてからの被ばくでは、流産の可能性は低くなりますが、赤ちゃんの体が形成される時期(器官形成期)に0.1グレイ以上被ばくすると、器官形成異常(奇形)が起こることがあります。大脳が活発に発育している時期(胎児前期)に0.3グレイ以上被ばくすると、精神発達遅滞の危険性があります(上巻P105「精神発達遅滞」)。

放射線への感受性が高い時期は、妊婦が薬をむやみに服用しないようにと指導されている時期と一致します。安定期に入るまでのこの時期は、薬同様、放射線の影響も受けやすい時期になります。こうした胎児への影響は0.1グレイ以上の被ばくで起こります。なお、国際放射線防護委員会(ICRP)は、2007年の勧告の中で「胚/胎児への0.1グレイ未満の吸収線量は妊娠中絶の理由と考えるべきではない」という考え方を示しています。0.1グレイはγ(ガンマ)線やX(エックス)線を一度に100ミリシーベルト受けた場合に相当します。なお、胎児の被ばく線量は母体の被ばく線量と必ずしも同じではありません。被ばく線量に応じて、がんや遺伝性影響といった確率的影響のリスクも高まります。

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2021年3月31日

♦ アーカイブページはこちら