ホーム > 環境研究総合推進費 > 評価結果について > 研究課題別評価詳細表

研究課題別評価詳細表

I. 事後評価

事後評価 4. 自然共生型社会部会(第4部会)

研究課題名:【D-1001】野草類の土壌環境に対する生育適性の評価と再生技術の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:平館 俊太郎((独)農業環境技術研究所)

1.研究実施体制

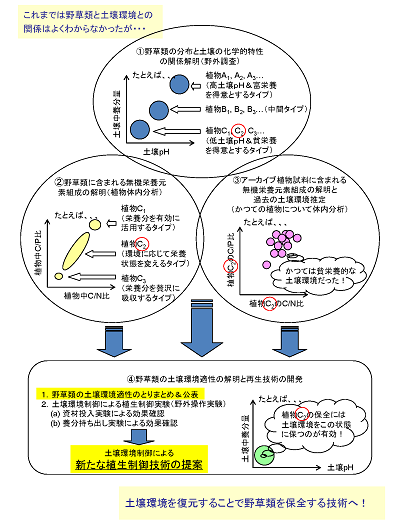

(1)野草類の分布と土壌の化学的特性の関係解明

(2)野草類に含まれる無機栄養元素組成の解明

(3)アーカイブ植物試料に含まれる無機栄養元素組成の解明と過去の土壌環境推定

(4)野草類の土壌環境適性の解明と再生技術の開発

2.研究開発目的

植物は、それぞれ種ごとに独特の無機元素要求性、無機元素耐性、および無機元素吸収特性を持っており、それに伴って土壌に対する適性も異なっている。本研究課題では、わが国における分布の縮小傾向が著しい在来野草類を主な対象として、これらの植物の種ごとに異なる特性を利用し、これら野草類の保全に適した草原を再生する技術を開発することを目的としている。本研究課題は、サブテーマ(1)〜(4)で構成されており、サブテーマ(1)〜(3)が野草類の植物栄養学的あるいは土壌肥料学的な基本的特性を明らかにするための研究であり、サブテーマ(4)がこれら基本的特性を応用した野草類の保全技術の開発のための研究である。各サブテーマの具体的な目的は下記の通り。

植物は、それぞれ種ごとに独特の無機元素要求性、無機元素耐性、および無機元素吸収特性を持っており、それに伴って土壌に対する適性も異なっている。本研究課題では、わが国における分布の縮小傾向が著しい在来野草類を主な対象として、これらの植物の種ごとに異なる特性を利用し、これら野草類の保全に適した草原を再生する技術を開発することを目的としている。本研究課題は、サブテーマ(1)〜(4)で構成されており、サブテーマ(1)〜(3)が野草類の植物栄養学的あるいは土壌肥料学的な基本的特性を明らかにするための研究であり、サブテーマ(4)がこれら基本的特性を応用した野草類の保全技術の開発のための研究である。各サブテーマの具体的な目的は下記の通り。

(1)野草類の分布と土壌の化学的特性の関係解明

野草類が現在の日本においてどのような土壌環境に分布しているのかを種ごとに明らかにする。

(2)野草類に含まれる無機栄養元素組成の解明

植物体内における窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウムといった無機栄養元素の濃度を明らかにし、植物が種ごとに持つ植物栄養学的特性を明らかする。これによって、その植物種が適応している土壌環境が推定可能になるとともに、サブテーマ(1)で得られた情報を科学的データに基づいて補強する。

(3)アーカイブ植物試料に含まれる無機栄養元素組成の解明と過去の土壌環境推定

野草類の植物体内における無機栄養元素濃度から、その植物が生育していた当時の土壌環境を推定する手法を開発する。これによって、かつての草原で採取され博物館等で保管されているアーカイブ試料を分析することにより、かつて在来野草類が無理なく保全されていた当時における土壌の化学的特性を明らかにする手段を提供する。

(4)野草類の土壌環境適性の解明と再生技術の開発

サブテーマ(1)〜(3)で得られた知見をもとに、土壌環境を制御することにより植生を制御する手法を開発し、在来野草類の保全に資する。また、本研究課題全体を通して得られた知見を広く一般に公開する。

以上、サブテーマ(1)〜(4)を通して、野草類の保全のために必要な基礎的知見を蓄積するとともに、野草類を保全するための技術を開発する。これらの研究成果を通じて、生物多様性の保全や生態系サービスの確保に資する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1001 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1001.pdf![]() [PDF224KB]

[PDF224KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

本研究では、日本の草原において生育している多くの野草類について、それぞれの種ごとに分布しやすい土壌の化学的特性が明らかにされた。これまでは、植物の分布におよぼす土壌の化学的特性の影響は十分に理解されておらず、植物の分布は、気候や水分環境といった環境因子に加えて、種子や栄養繁殖器官の分布拡大過程に強く依存していると考えられてきた。しかし、これだけでは説明できない現象が多数存在している。たとえば、一つの狭い地域内において気候や水分環境といった環境因子はほとんど同一であるにもかかわらず、複数の植生群落タイプが成立しており、しかもその植生群落タイプは毎年ほとんど変化がみられない場合などが挙げられる。このようなケースには、土壌の化学的特性がそこに成立している植生の群落タイプに大きな影響を及ぼしている可能性が考えられる。本研究による調査でも、通常、一つの狭い地域内において複数の植物群落タイプが出現していたが、それぞれの植物群落タイプが出現する場所の土壌は、その化学的特性において特徴があることが明らかになっている。このように、本研究によって明らかにされた知見は、今後、植物の生育や分布を理解し予測するうえで、非常に役立つ有意義なものであると考えられる。

本研究では、日本の草原において生育している多くの野草類について、それぞれの種ごとに分布しやすい土壌の化学的特性が明らかにされた。これまでは、植物の分布におよぼす土壌の化学的特性の影響は十分に理解されておらず、植物の分布は、気候や水分環境といった環境因子に加えて、種子や栄養繁殖器官の分布拡大過程に強く依存していると考えられてきた。しかし、これだけでは説明できない現象が多数存在している。たとえば、一つの狭い地域内において気候や水分環境といった環境因子はほとんど同一であるにもかかわらず、複数の植生群落タイプが成立しており、しかもその植生群落タイプは毎年ほとんど変化がみられない場合などが挙げられる。このようなケースには、土壌の化学的特性がそこに成立している植生の群落タイプに大きな影響を及ぼしている可能性が考えられる。本研究による調査でも、通常、一つの狭い地域内において複数の植物群落タイプが出現していたが、それぞれの植物群落タイプが出現する場所の土壌は、その化学的特性において特徴があることが明らかになっている。このように、本研究によって明らかにされた知見は、今後、植物の生育や分布を理解し予測するうえで、非常に役立つ有意義なものであると考えられる。

また、本研究では、多くの野草類について、種ごとに植物栄養学的特性(無機栄養元素要求性)が明らかにされた。また、野草類の分布特性が種ごとに土壌環境に依存して異なるのは、植物種ごとに異なる植物栄養学的特性を持っていることが一因であることが示された。このように、植物の栄養学的特性は、土壌の化学的特性を介して、その植物の分布に影響を及ぼしていることが、本研究によって初めて明らかにされた。たとえば、多くの外来植物は無機栄養元素に対する体内要求性が高いため富栄養的な土壌環境で蔓延しやすいこと、一方の多くの半自然草原に典型的な在来植物はとくにPに関して体内要求性が低く、そのためPに関して貧栄養的な土壌環境でも分布できることが示された。実際、多くの半自然草原の土壌はP栄養に関して貧栄養的であり、そういった環境においてオミナエシ、ミツバツチグリ、シラヤマギク、キジムシロといった植物が保全されていることも示された。このことから、これらの植物を保全するためには、土壌を貧栄養的な状態に保つことが重要であると考えられた。このように、本研究は、植物の分布メカニズムの一端を解明しており、学問的にも実用的にも大きく進歩に貢献すると考えられた。また、今後これらの知見をもとに、植物の低栄養元素濃度耐性や強土壌酸性耐性などのメカニズム解明が進むものと期待される。これらの知見は、栽培植物に対する低栄養元素耐性や強土壌酸性耐性の付与といった応用が期待される。また、本研究で得られた知見は、それぞれの植物の進化プロセス研究にも寄与することが期待される。

また、本研究では、オミナエシ、ヤブマメ、ゲンノショウコ、ミツバツチグリ、ヤマハギ、トダシバ、ススキといった植物における体内無機元素組成を明らかにすれば、それらの植物が生育した過去の土壌の化学的特性を知る資料になりうることが明らかにされた。このことを利用すれば、過去において在来野草類が無理なく保全されていた時代における土壌の化学的特性を推定することができると考えられる。このように、植物体内に含まれる元素濃度からその植物が生育していた土壌環境を推定する手法は、これまでほとんど例がない。これは、植物体中無機元素組成と土壌特性の関係を広範に調査する必要があること、生態学、土壌学、分析科学など多方面にわたる広い知識と経験が必要であること、また膨大な時間と労力と研究資金が必要であるためと考えられる。本研究では、植物種ごとに分布しやすい土壌特性、植物栄養学的特性、植物体内の元素組成など膨大なデータが入手できたことによって本研究成果につながった。本研究成果は、本研究のみならず、多くの分野で利用されることが期待される。このように、本研究はこの分野の研究の可能性を切りひらき、科学的な進歩に大きく貢献すると期待される。

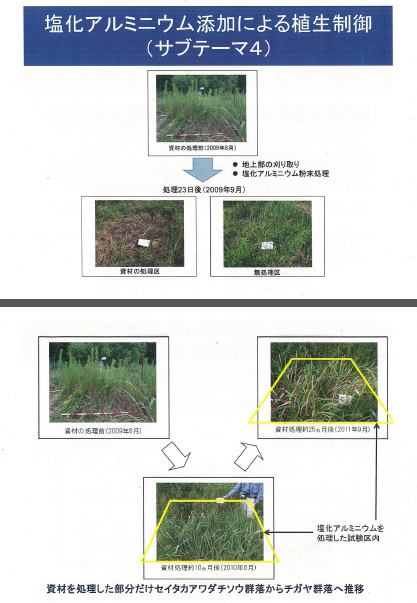

また、本研究では、サブテーマ(1)〜(3)で得られた基礎的知見をもとに、土壌の化学的特性を制御することによって植生を制御する技術を開発した。塩化アルミニウム資材を土壌表面に処理する手法では、土壌の化学的特性を制御することによって植生を制御可能であることが実証された。これまでは、植物の分布や遷移は、植物のサイズや成長速度といった生態的特性に大きく依存していると理解されていたが、本研究により土壌の化学的特性も非常に大きな要因であることが実証された。とくに、セイタカアワダチソウは個体サイズも大きく成長速度も速いため、チガヤのような個体サイズも小さく成長速度の遅い植物によって押し退けられることはないと考えるのが一般的であった。しかし、本研究によって、土壌酸性を強めた場所だけでセイタカアワダチソウが衰退しチガヤの群落となった事例が明確に示され、これを発表した関連学会では大きな話題となった。本研究が端緒となり、植物の分布や遷移におよぼす土壌の化学的特性の影響に関する研究がより進展することが期待される。このように、本研究は科学的な進歩に大きく貢献したと考えられる。

また、土壌の化学的特性を制御するための手法として、伝統的な草原の管理手法の効果を明らかにした。また、土壌環境を貧栄養的かつ土壌酸性が強い状態に保つために最も効果的である刈り取り&持ち出しについて、この手法が草原再生の場面で適用された際、その土壌の化学的特性におよぼす影響を定量的に見積もる方法が示された。これまで、草原の管理方法が土壌の化学的特性におよぼす影響に関しては、実測値に基づいた報告は非常に少なかった。本研究では、実在する草原にて調査を実施するとともに、土壌の化学分析に基づいて伝統的な草原の管理手法の効果を見積もった。これらの実測データや研究成果は、今後、多くの研究や実用場面で利用されることが期待される。

以上、本研究を通じて初めて明らかになった新知見が多数あり、これらは野草類の保全のための基礎的知見として重要であるとともに、斬新な視点から科学的な進歩に大きく貢献したと考えられる。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1001(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1001(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

本研究により得られた研究成果は、プレスリリースや学会発表等によって積極的に周知したこともあり、全国各地の外来植物が蔓延する現場から「セイタカアワダチソウの蔓延防止に協力してほしい」といった問い合わせが多数あった。これには行政からの問い合わせも含まれており、その中で下記の3つのケースについては、セイタカアワダチソウなどの外来植物が蔓延する現地を視察するとともに、現場の土壌を採取し、化学分析を行って、今後の管理手法に関して提案を行った。

①国土交通省所轄の河川周囲の河岸および河川堤防

②鹿児島県が所轄する道路法面

③福井県が所轄する河川周囲の河岸緑地公園内および河川堤防

この中で、①のケースは河川敷内の緑地公園などが対象であり、セイタカアワダチソウやヒメジョオンなどの外来植物が蔓延していた。また、調査対象地付近の水辺では、特定外来生物であるオオカワヂシャの生育も確認された。調査対象地の土壌は、粘土をほとんど含んでいない砂質土壌であり、養分を保持する能力に乏しいと考えられた。にもかかわらず、土壌中有効態リン酸は20 mg P2O5 100g-1前後であり、多くの外来植物が生育可能な範囲にあると考えられた。また、土壌pH(H2O)も6.8〜7.6と弱酸性〜弱アルカリ性の範囲にあり、やはり多くの外来植物が生育可能な範囲内にあった。これは、河川水中に含まれる植物栄養分がこれらの土壌表面に到達するとともに、水分の蒸発に伴ってこれら植物栄養分が濃縮するためと考えられた。この河川の周辺や上流には農地が広がっており、これらの地域から植物栄養分が供給されている可能性が示唆された。このため、このような環境は外来植物が蔓延しやすい状態であることを行政側に説明するとともに、これらの植物を除去することも重要ではあるが、これらの植物が蔓延する原因となっている周辺環境からの植物栄養分の流入にも注意する必要があることを指摘した。以上の指摘を受けて、今後、これらの地域における外来植物の蔓延防止策を継続して検討することとなった。

上記の②のケースは、造成中あるいは造成後間もない道路法面(斜面)であり、セイタカアワダチソウが法面の大部分を覆い蔓延していた。この場所では、セイタカアワダチソウ以外にも、セイバンモロコシやハルジオンといった外来植物が生育している一方で、チガヤやススキなどの在来植物も生育が確認された。調査対象地の土壌は、新しい火山灰の影響を受けたものであり、ある程度粘土も含まれていた。土壌pH(H2O)は6.3〜7.1と弱酸性〜弱アルカリ性の範囲にあり、また土壌中有効態リン酸は5〜36 mg P2O5 100g-1の範囲内にあった。このことから、今後、定期的な刈取りなどを実施するなど、貧栄養的な管理を継続的に続けることによって、セイタカアワダチソウを衰退させることができる可能性があることを、行政側に報告した。また、同時に、セイタカアワダチソウの抑制および在来植物による植生管理を早期に実施したい場合には、サブテーマ(4)で得られた研究成果である塩化アルミニウム処理の可能性を報告した。また、現地から土壌サンプルを採取し、化学分析を実施するとともに、その分析結果をもとに、塩化アルミニウム処理設計試案をたて、1つのオプションとして示した。この報告を受けて、行政側では、道路法面において塩化アルミニウム処理による小規模植生制御試験を実施することを決め、2013年4月、本研究で提案した試験設計に従って実際に塩化アルミニウム処理試験が開始された。行政側では、今後、この小規模試験の推移をみながら、道路法面における植生管理手法を検討してくこととなった。また、本調査の過程においては、道路法面の造成および緑化の過程において、肥料成分や石灰資材が比較的多量に混入されていることも分かった。このことから、今後は法面緑化においてもできるだけ肥料成分や石灰資材の投入を減らすよう、行政側に対して提案を行った。

上記の③のケースは、河川敷内の緑地公園であり、セイタカアワダチソウ、オオマツヨイグサ、アカツメクサといった外来植物が蔓延していた。また、在来植物では、オギ、カスマグサ、スイセンなどが生育していた。これらの調査対象地の土壌は、やや砂を含む粘土質のものが大部分であり、土壌pH(H2O)が6.2〜7.1、土壌中有効態リン酸が29〜44 mg P2O5 100g-1と、いずれも高い範囲内にあった。これらの土壌特性から、現状の状態では外来植物が蔓延しやすい状態であることを行政側に報告した。また、同時に、今後定期的な刈取りを実施するなど貧栄養的な管理を継続的に続けることによってセイタカアワダチソウを衰退させることができる可能性があること、およびセイタカアワダチソウの抑制および在来植物による植生管理を早期に実現したい場合には、サブテーマ(4)で得られている研究成果である塩化アルミニウム処理の可能性を報告した。この報告を受けて、行政側では、なぜ土壌中有効態リン酸が高い値となっているかを調査・検討するとともに、今後に向けてセイタカアワダチソウ対策をさらに継続検討することとなった。

以上、本研究は、着手後3年ほどであるにもかかわらず、多くの行政ニーズに対応し、その研究成果は多くの場面で活用されていると考えられる。

<行政が活用することが見込まれる成果>

本研究により得られた成果は、草原再生に向けてどのような土壌環境を目標に管理したらよいかを決定するうえで重要な情報を提供する。たとえば、オミナエシ、ミツバツチグリ、シラヤマギク、キジムシロといった日本の半自然草原に典型的に出現する在来野草類を保全しようとした場合には、土壌酸性が強く、かつ土壌中有効態リン酸が低い状態を維持することが有効であると考えられる。とくに、阿蘇くじゅう国立公園や大山隠岐国立公園のように、半自然草原が長期間維持されてきた場所では、土壌は酸性が強くかつ貧栄養的な状態で維持されてきたと考えられ、結果としてこのような状態の土壌に適応している植物が維持されてきたものと考えられる。そのため、これらの国立公園の中でも草原景観を従来からの状態で維持しようとした場合には、土壌酸性が強く、かつ貧栄養的な状態を維持することが重要であると考えられる。そのためには、これらの地域内に肥料成分や石灰資材をできるだけ持ち込まないように注意が必要であると考えられる。たとえば、道路造成の際の法面緑化工事においても、肥料成分や石灰資材の投入量は、十分検討の上、最小限にとどめる必要があると考えられる。

また、本研究により得られた知見は、草原の再生がどのような土壌環境において実現されやすいのかを予測したり、回復効果が高い場所を効率的に選定したりするうえでも重要な情報となる。すなわち、一度改良草地として利用した履歴がある草原は、土壌酸性が弱められており、また土壌中有効態リン酸も高まっている場所が多く、こういった場所では刈取り等によって草原植生を復元しようとしても、外来植物が蔓延しやすいため、草原再生が効果的に実現されにくいと考えられる。これに対して、改良草地として利用した履歴がなく、肥料成分や石灰資材の投入が行われていない場所では、土壌酸性や土壌中有効態リン酸は従来の半自然草原における値を保っている場合が多く、そのためこのような場所では刈取り&持ち出し等によって草原植生を試みれば、従来の半自然草原に典型的な在来植物が早期に戻ってくる可能性が高いと考えられる。このように、草原再生にあたっては、あらかじめ対象となる地域の土壌特性を調べておけば、草原再生が効果的に行われる場所を推定することが可能であると考えられる。

また、草原再生において障害となっている外来植物の蔓延についても、その防止策を講ずる上で重要なヒントを与えると考えられる。たとえば、要注意外来生物であるセイタカアワダチソウは、成長速度が早いこと、植物体が大型であること、刈取りに対する抵抗性が強いこと、除草剤などに対する抵抗性が強いこと、繁殖力が強いことなど、その頑強な生態的特性から防除困難であると理解されることが多かった。しかし、本研究により、そのセイタカアワダチソウも特定の環境を選んで蔓延している様子が明らかになった。とくに、セイタカアワダチソウは土壌酸性が強い環境では旺盛に生育することができず、蔓延しないものと考えられる。このため、セイタカアワダチソウは、道路法面やその周辺あるいは建物の周囲といった人為的に改変された環境に限って蔓延していることが多く、逆に従来からの土壌特性が維持されている場所では蔓延できない可能性があると考えられる。このように、外来植物が分布しやすい土壌環境とともに分布しにくい土壌環境についても情報を整理し、同時に国立公園等外来植物の蔓延を防止したい場所の土壌特性を調査することによって、蔓延防止策を講じる必要性が高い場合/低い場合が、植物種ごとに整理できる。たとえば、蒜山地域のようにもともと土壌酸性が強くかつ土壌中有効態リン酸が低い場所では、セイタカアワダチソウは大きな人為的なインパクトが加えられている場所以外ではほとんど蔓延できないと考えらえる。これに対して、肥料成分や石灰資材が多量に投入されてきた履歴を持つ道路法面や耕作放棄地では、セイタカアワダチソウの格好の生育地となる危険性が高いと考えられる。また、これらの情報を整理することにより、これらの植物の蔓延を引き起こす人為的インパクトについても整理することが可能であると考えられる。たとえば、蒜山地域のようにもともと土壌酸性が強くかつ土壌中有効態リン酸が低い場所では、セイタカアワダチソウが蔓延するためにはリン酸資材および石灰資材の両方の投入が必要であると考えられる。一方、秋吉台地域のような石灰岩台地では、土壌は基岩である石灰岩の影響を受けて広く弱酸性化しているため、リン酸資材が加えられるだけでセイタカアワダチソウが蔓延できる条件が整うと考えられる。このように、本研究により得られた知見は、外来植物の蔓延防止策を講ずる上で、有用な知見を提供するものと考えられる。また、本研究により得られた知見は、外来植物の蔓延リスク評価を行う上でも重要な情報を提供するものと考えられる。

上記以外にも、本研究により得られた成果は、富栄養化がもたらす悪影響の一端を明らかにしており、適正な物質循環と栄養塩管理の重要性を指摘していると考えられる。また、本研究から得られたデータをより詳細に解析することにより、環境指標植物を選定することができると考えられる。

これらの研究成果は、公開シンポジウム、公開講演会、インターネット、学会活動、各種研究集会、保全活動にかかわる団体が主催するセミナーなどを通じて、今後さらに広く広報・普及に努める予定である。このように、本研究は今後も広く環境行政に貢献すると考えられる。

4.委員の指摘及び提言概要

在来種と外来種の野草間に養分要求特性の違いがあることを見いだした成果や、絶滅の方向にある在来種野草を保護すると同時に、外来種野草の蔓延を防止する簡易な処理技術の提案は評価できる。なお、塩化アルミニウムの施用にはデメリットも予測されることから、実用化には十分な生態系管理の面から科学的検討が必要である。またサブ課題1、2の分析・収集データについては、今後、データベースとしての公開が望まれる。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

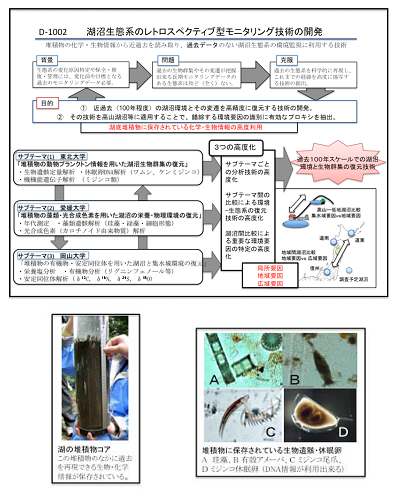

研究課題名:【D-1002】湖沼生態系のレトロスペクティブ型モニタリング技術の開発(H22〜H24)

研究代表者氏名:占部 城太郎(東北大学)

1.研究実施体制

(1)堆積物の動物プランクトン情報を用いた湖沼生物群集の復元

(2)堆積物の藻類・光合成色素を用いた湖沼の栄養・物理環境の復元

(3)堆積物の有機物・安定同位体を用いた湖沼と集水域環境の復元

2.研究開発目的

湖沼堆積物には過去の生物群集や環境状態を物語る痕跡として、動植物プランクトンの遺骸や休眠卵、内生性や外来性の多様な有機物が年代ごとの層となって保存されている。この年代ごとに保存されている堆積物の生物・化学情報から過去の生物群集や環境状態を高度に復元することが出来れば、事前データのない湖沼に対しても、過去の状況と現在起こりつつある生態系変化をレトロスペクティブに把握することが可能となる。すなわち、湖沼堆積物の情報をモニタリングし、異なる湖沼間で比較出来るなら、これまでモニタリング対象外であった湖沼や、山岳湖沼のように日常的なモニタリングが困難な湖沼についても、生態系変化とその要因についての事後的なモニタリングが可能となる。本研究は、このような視点から、湖沼堆積物に残る生物・環境情報を高度に利用するレトロスペクティブ型のモニタリング技術を開発することを目的に行う。具体的には、

湖沼堆積物には過去の生物群集や環境状態を物語る痕跡として、動植物プランクトンの遺骸や休眠卵、内生性や外来性の多様な有機物が年代ごとの層となって保存されている。この年代ごとに保存されている堆積物の生物・化学情報から過去の生物群集や環境状態を高度に復元することが出来れば、事前データのない湖沼に対しても、過去の状況と現在起こりつつある生態系変化をレトロスペクティブに把握することが可能となる。すなわち、湖沼堆積物の情報をモニタリングし、異なる湖沼間で比較出来るなら、これまでモニタリング対象外であった湖沼や、山岳湖沼のように日常的なモニタリングが困難な湖沼についても、生態系変化とその要因についての事後的なモニタリングが可能となる。本研究は、このような視点から、湖沼堆積物に残る生物・環境情報を高度に利用するレトロスペクティブ型のモニタリング技術を開発することを目的に行う。具体的には、

・最新の化学分析及び分子生物学的手法を古陸水学的アプローチに適用し、湖底堆積物コアが含む時間・化学・生物情報から近過去(100年程度)の湖沼環境と生物群集を復元する技術の開発を行う。

・その技術を複数の山岳湖沼と近隣の人間活動が盛んな湖沼に適用することで、温暖化など広域的な要因と富栄養化など局所的な要因について湖沼生態系への影響評価を行い、環境モニタリング手法としての有効性を検証する。研究は、集水域の人為的影響のない3つの山岳湖沼(ニセコ大沼、羅臼湖、ミクリガ池)とそれら近隣にあり集水域の人間活動が盛んな3つの低地湖沼(渡島大沼、阿寒湖、木崎湖)を対象に下記の3サブテーマについて解析し、その成果を比較統合する形で推進する。

(1)堆積物の動物プランクトン情報を用いた湖沼生物群集の復元

湖沼食物網の鍵となる生物群である動物プランクトンを対象に、堆積物に残された遺骸の定量解析に加え、休眠卵のDNA解析を行うことで過去の群集構造とその変遷を高精度に復元するとともに、過去の生息環境復元のプロキシとして有効なDNA情報を抽出する。

(2)堆積物の藻類・光合成色素を用いた湖沼の栄養・物理環境の復元

動・植物プランクトン動態の高度復元と食物連鎖情報抽出に対する「SCEs色素」の有効性を検討し、低次生産動態解析の新たなプロキシの開発を行う。さらに湖沼生態系に対する大気由来栄養塩負荷の影響がどの程度の広がりを持つかを明らかにすることを課題目標の一つとし、湖沼特性の異なる北海道4湖沼(ニセコ大沼・羅臼湖・阿寒湖・渡島大沼)及び信州2湖沼(ミクリガ池・木崎湖)において、堆積物の年代を測定するとともに植物・動物プランクトン群集変化の復元と大気由来栄養塩負荷の影響評価を試みる。

(3)堆積物の有機物・安定同位体を用いた湖沼と集水域環境の復元

堆積物が含むリグニンなど陸上起源有機物を分析することで集水域からの有機物供給やその被覆・植生を復元する。また、δ15Nを用いた人為起源窒素の負荷やδ34Sを用いた大気降下物、δ13Cを用いた一次生産の変化、そして動物プランクトン遺骸のδ15N・δ13C分析から過去の食物網の復元やδ18Oによる温度変化評価など、湖沼生態系の高度復元のために最新の安定同位体科学の手法を開発・適用する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1002 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1002.pdf![]() [PDF361KB]

[PDF361KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

○湖沼環境の近過去復元方法の開発に関して

本研究で開発したミジンコ類の卵鞘から微量DNAを抽出する方法は、堆積物の生物遺骸から種の同定や遺伝子型の変遷を把握することを可能にするもので、湖沼の近過去復元精度を大きく向上させるものである。実際、この方法を適用し、これまで復元が困難であったミジンコの遺伝子型の変遷を堆積物から復元することが出来たことは、大きな成果と考えている。この分子生物学的手法により、さらなる展開、例えば生物遺骸そのものからのDNA情報の抽出や機能に関与する遺伝子をマーカーとすることで遺伝子を用いた環境モニタリングへの道筋が開けた。さらに本研究では、既存の研究ではほぼ不可能とされていた、ヒゲナガケンミジンコ類の過去の群集組成を復元する手法を開発し、湖のプランクトン群集の復元過程に、新しい効果的なツールを提供することができた。

従来用いられてきた植物色素や遺骸に基づく近過去復元では、変動の詳細を記述することは出来ても、その変動がボトムアップ効果とトップダウン効果のどちらの効果によるものなのか解明が困難であった。本研究では、植物色素と動物プランクトン遺骸とともにSCEs色素の情報と併用することで、植物プランクトン群集へのボトムアップ効果とトップダウン効果を解析できる手法について目処をつけることが出来た。さらに、微量金属類や従来的な窒素・炭素安定同位体とともに鉛やストロンチウムなどの安定同位体を詳細に解析することで、湖沼への大気降下物への影響が把握できることも分かった。

これらの手法を組み合わせることにより、「富栄養化以前」から現在に到る生物群集や栄養塩環境の変遷を復元するとともに、その変化要因をも解明出来るようになった。例えば、日本の湖沼生態系への人為撹乱としては、高度経済成長期の富栄養化がよく引き合いにだされてきたが、今回の研究の結果、いくつかの湖では日本の近代化が本格化する1910年頃から既に重金属の流入や窒素源の変化などの人為影響が生じている可能性が示された。本研究で得られた近過去データは、現在の湖の情況との比較することで、湖沼生態系回復へ向けての指標を提供し、ひいては、どのような生態系を取り戻すことが望ましいのか、保全目標を具体化する上で重要な役割を果たすと期待される。

また、頻繁な調査が困難な山岳湖沼においても、本研究で開発した手法を適用することで、近過去から現在に至る環境変遷を、高い精度で解析できるようになった。人為影響がない、これまで手つかずの生態系と考えられてきた山岳湖沼で、大気降下物による窒素負荷や重金属による汚染の進行が北米やヨーロッパで示唆されているが、我が国においても例外ではないことが判った。本研究で対象とした山岳湖沼のうち、羅臼湖を除く湖沼で大気降下物由来の汚染影響が現れていた(次項参照)。この人為影響は、各種元素分析、同位体分析、リグニン由来フェノールの分析など、多項目を測定する、複数生態系の比較モニタリングによって検出されるものであり、本研究手法の有効性を示すものである。なお、幸いなことに、世界遺産地域でもある知床の羅臼湖が大気降下物の影響を受けず、生物群集は良く保存されていた。羅臼湖は太平洋・オホーツク海に面しているため、大陸からの影響が小さいのであろう。

○大気降下物の長期影響に関して

アジア大陸からのエアロゾルの飛来は日本や周辺海域を含む広域で起こっているにもかかわらず、それに由来する窒素やリンの大気降下物の湖沼生態系への影響は全く判っていなかった。本研究では、湖沼に対する大気由来の栄養塩負荷の影響が、我が国においてどの程度の広がりを持つかを調べることが出来た。今回及び我々の以前の研究から、調査したニセコ、立山、八幡平の3つの山岳域の湖沼で、1980年代からの植物・動物プランクトンが共通して増加していることが明らかとなった。この増加は、堆積物の窒素同位体比の減少と一致することから大気経由の栄養塩負荷に起因する。このことは、北陸から北海道西部までの広範囲にわたって、大気経由の栄養塩負荷による山岳湖沼の生態系シフトが起こっている可能性を示唆している。特に、日本海に近い地域の山岳湖沼が、アジア大陸起源の大気経由栄養塩負荷の影響が強く出ている可能性がある。ただし、本研究では手法の開発に主眼をおいたため、西日本や九州など、より大陸の影響を受けやすい地域の湖沼調査は行っていない。集水域を超えた大気降下物による湖沼生態系への影響は、今後ますます深刻になる懸念があることから、今回調査出来なかった湖沼での研究展開が必要である。

なお、本研究の学術的成果のうち、方法論に関する事項はすでに学術論文として国際誌に発表している。調査湖沼に関する環境変化に関する事項は、年代測定の見直しを行ったため、論文での発表が遅れているが、逐次国際誌に発表する予定である。また、本プロジェクト研究で開発した手法やアプローチは、他の多くの研究者やコンサルタント、調査機関でも容易に利用できるように、事例集を含めたマニュアルとして一般書籍「湖沼近過去調査法-環境評価と保全目標設定のために−(仮題)」として共立出版社よりH25年度中に出版を予定している。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1002(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1002(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

特に記載すべき事項はない。

<行政が活用することが見込まれる成果>

本課題で開発されたレトロスペクティブ型モニタリング手法の開発により、モニタリグが出来なかった湖沼での環境変化を検出出来るようになった。一般に、生物モニタリングは時間や予算などの高いコストが必要となるため、限られた湖沼でしか実施されていない。今回開発した一連の手法は、過去に生じた生物群集の変化だけでなく、その変化要因をも解析することが可能である。これまで、過去の経緯がわからないために、例えば土地利用改変などによる影響評価や保全目標の設定が困難であったが、本手法によりそれら事業に対する影響評価や保全に際しての具体的な目標設定を行うことが可能となった。すなわち、レトロスペクティブ型モニタリング技術による湖沼の生態系監視を行うことで、モニタリグデータのない湖沼でも、集水域の土地利用変化やその他の人間活動に際して影響評価を行い環境行政に役立てることが出来る。今後、監視対象外である多くの湖沼の生態系についても、積極的にレトロスペクティブ型モニタリングを用いることで現状把握と生態系保全の目標設定が可能となるだろう。特に、本課題では対象としなかったが、アジア大陸に近い西日本の湖沼や、ダム湖における現状把握が急がれる。なお、本研究のデータの具体的な活用例を以下に示す。

低地湖沼での活用例としては、例えば阿寒湖は、周辺の観光地化に伴う湖の富栄養化が進んでいる湖沼である。近年の栄養塩負荷制限の取り組みにより富栄養化が一旦収束するものの、2000年以降再び藻類・動物プランクトンがこれまでになく増加傾向にあることが我々の成果から明らかとなった。これは、排水処理など湖への栄養塩負荷対策が一定の効果があったものの、まだ十分ではないことを示している。

湖沼を保全していくためには、個々の湖沼ごとに望ましい姿を明らかにし、環境行政として具体的な保全目標をたてる必要である。しかし、我が国のほとんどすべての湖では富栄養化以前のモニタリングが実施されていなかったために、目標設定が不十分であった。本研究が開発したレトロスペクティブ型モニタリングを適用することで、それらの目標設定に不可欠な過去の生物相を把握することが可能となった。また、現在の生物相までに到る生態系変化の長期的なプロセスを明らかにすることで、具体的な保全対策の立案することが可能になるだろう。

山岳湖沼に関して、北海道東部の羅臼湖で得られた「過去100年間にわたり環境が保全されている」という今回の結果は、世界自然遺産である知床の希少性を強く支持するもので朗報と言える。一方、ニセコ大沼(北海道南西部)・ミクリガ池(北陸)と先行研究における蓬莱沼(東北)の結果から、我が国の貧栄養山岳湖沼では過去100年の間に大気経由の栄養塩等の負荷が高まり、生態系が大きく変化したことが示された。この事実は、湖沼生態系の保全には、集水域の対策だけでなく、地域や国際的な対策の必要性を意味している。集水域に人間活動のない山岳湖沼での生態系変化は、東アジアの越境汚染問題解決に向けた国際的コンセンサスを得る材料となりうるだろう。今後、排出量やモニタリングシステムのアジア地域について、環境政策として国が取り組むべき契機になると考えられる。

なお地域や自治体などでの保全事業の立案にもレトロスペクティブ型のモニタリングが容易に利用出来るように、本研究で開発した手法・アプローチは、上述したように、一般書籍としての出版を予定している。

4.委員の指摘及び提言概要

DNAによるレトロスペクティブな解析や湖底堆積層の年代推定と安定同位体比を組み合わせるなど、湖沼の過去環境推定のための新しい方法論を検討し、その有効性を示したことは高く評価できる。今後の温暖化などに対する予想や環境問題への理解に向けて水平的な展開と、政策立案への貢献を期待したい。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

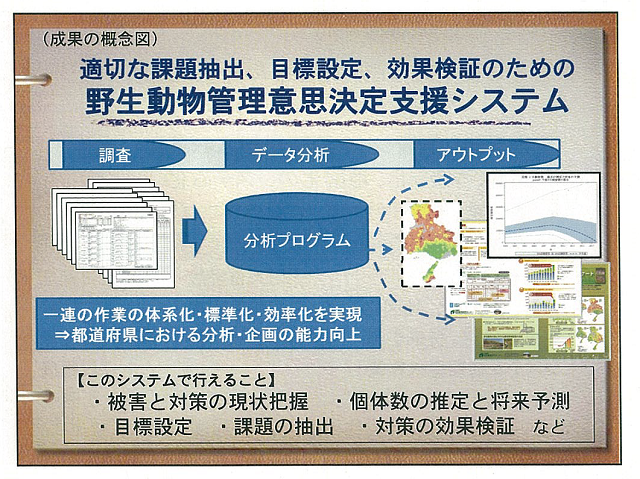

研究課題名:【D-1003】野生動物保護管理のための将来予測および意思決定支援システムの構築(H22〜H24)

研究代表者氏名:坂田 宏志(兵庫県立大学)

1.研究実施体制

(1)モニタリング項目と手法の開発に関する研究

(2)データ分析手法の確立に関する研究

(3)意思決定支援コンテンツの開発

(4)支援ソフトウエアパッケージの開発に関する研究

2.研究開発目的

本研究は、適切な特定鳥獣保護管理計画の策定と実施のために、データ収集から、分析、レポート作成の一連の作業体系を確立し、都道府県による実施を支援するソフトウエア・システムを開発することを目的とした。

本研究は、適切な特定鳥獣保護管理計画の策定と実施のために、データ収集から、分析、レポート作成の一連の作業体系を確立し、都道府県による実施を支援するソフトウエア・システムを開発することを目的とした。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1003 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1003.pdf![]() [PDF433KB]

[PDF433KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

①大型野生動物の自然増加率の新たな推定技術の確立

これまで困難であり過小推定等の問題のあった個体数推定の課題を、都道府県レベルで現実的に実施可能な調査と既存のデータを用いるという制限の中で実現した。この成果は、マルコフ連鎖モンテカルロ法の導入に加えて、目的と条件に合わせて利用すべきデータを精査し、推定モデルの構造を工夫したことによるものである。

また、この手法によって個体数だけではなく、自然増加率や各種推定値の誤差変動の大きさ、将来予測の確率計算などが可能になった。

さらに、推定が困難であったシカの環境収容力に関して、本事業で新たに開発し推定手法により実現した。階層ベイズモデルを用いた都道府県レベルでのシカの密度効果の検出は、国内初の成果であり、捕獲計画に基づく将来予測を行う上でも重要な役割を果たすと言える。

②データの質や量、真の値の動向に応じた精度の検証

扱えるデータの誤差変動や、項目数による推定精度の違いを明らかにできたことにより、調査の実施を判断する際の費用対効果を検証できるようになった。また、真の個体数が減少傾向にある場合は、推定精度が向上することを数値実験で確認できたことは、意思決定の判断基準の上では重要である。

③個体数変動に関する環境要因の補正手法の確立

積雪やブナ科堅果類の豊凶のような、自然死亡率や出没率、捕獲率など影響する要因は、推定に重大な影響を及ぼす。これらをモデルに反映し補正する手法を開発できた。

④地域スケールでの個体数技術の確立

ニホンジカについて、県域より小さなスケールでの計算は困難であった。本研究で開発したモデルにより、市町単位での個体数と増加率の推定が可能となった。生息や被害の状況は、地域的な変動が大きいことに加え、捕獲などの対策の実施主体が市町村である場合が多いことから、これらの結果は、市町単位で生息密度や被害の軽減に効果的な捕獲計画を立案する上で重要な役割を果たすと言える。

⑤個体数の将来予測精度の向上

これまで野生動物管理の分野においては、適切な将来予測技術が確立していなかったことや、個体数推定と将来予測が連動していないことが問題であった。本研究により、都道府県が収集可能なデータから、捕獲数と連動した自然増加率と生息個体数の推定値を出すことが可能になった。また、捕獲計画に基づく予測値と実測値の比較により、予測の精度が高いことが示された。この方法を導入することで、継続的に予測の精度が検証できるため、実用化や信頼性確保に向けた開発は、今後も大きく前進すると考えられる。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1003(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1003(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

①特定鳥獣保護管理計画や行政施策への貢献

本研究成果を用いた推定結果や指標値、分布図などは、三重県、大阪府、兵庫県の特定鳥獣保護管理計画検討会、環境審議会等において提供され、平成24年3月に改定されたニホンジカ、イノシシ、ツキワノグマの保護管理計画やアライグマの防除実施計画に盛り込まれている。また、本研究成果である個体数推定や予測の結果は、毎年の事業実施計画に記載され、目標捕獲数の設定や、それに伴う捕獲対策の事業化や予算化に貢献した。兵庫県のシカの個体数管理においては、本事業で開発した手法を用いて個体数推定値を見直した結果、捕獲目標を2万頭から3万頭以上に変更され、捕獲事業が大幅に強化された。毎年、推定と予測を実施し、その結果を継続的に検証した結果、捕獲事業が正しかったかどうかかも確認され、継続的な事業の実施につながっている。

また、本研究で開発した階層ベイズモデルによる個体数推定は、兵庫県(シカ、イノシシ、ツキノワグマ)、三重県・大阪府・島根県(シカ)、岐阜県・岡山県(ツキノワグマ)、全国(シカ、イノシシ、クマ類:環境省)で導入されており、捕獲数の設定などの管理業務における意思決定に貢献した。

②保護管理業務の標準化

これまでの都道府県単位での野生動物保護管理では、不適切な調査や分析が原因で課題が深刻化している場合も多い。本研究によってデータ収集から分析、レポート作成までの一連の作業を標準化することで、最低限確保しておきたい基準を確立することかできる。この成果は、都道府県間のデータの共有や一元的な分析も可能にするため、広域的管理の確立にもつながる。なお、本研究成果である農業集落アンケートは、兵庫県、三重県、大阪、千葉などの7府県以上で導入されている。

③作業の効率化や省力化

必要な作業を自動化することで、労力やコストを下げることができたため、限られた人員での作業を強いられている担当部署に対する貢献は大きい。

<行政が活用することが見込まれる成果>

①個体数と自然増加率推定プログラムの汎用化と機能強化

本研究成果である複数の密度指標を用いた捕獲数に基づく階層ベイズモデルは、多種多様なデータへの適応をめざし、推定プログラムの汎用化を進めた。この汎用化プログラムは、大阪府や三重県のニホンジカに適応され、同じ枠組みで推定が可能であることが示された。今後、その他の都道府県や獣種に対し適応される可能性は十分高く、本事業で開発したプログラムの適応と結果の提示により、多くの地域におけるシカやイノシシの個体群管理に関する意思決定に貢献できる可能性が高い。

また、本研究で個体数と増加率の推定における機能の拡張のために進めてきた地域スケールでの推定・予測プログラムを実行することにより、地域ごとの捕獲目標頭数の設定などの計画立案に関する意思決定に寄与できると考えられる。

4.委員の指摘及び提言概要

科学的研究成果というよりも行政向け研究として評価でき、実務的にマニュアルの有用性は高いといえよう。今後とも獣害対策は早急な対応が求められていることから、誤差の少ないパラメーターの開発、モデルの改良など問題点の整理を行い、各都道府県への普及を進めることが望まれる。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【D-1004】魚介類を活用したトップダウン効果による湖沼生態系保全システム開発に関する研究(H22〜H24)

研究代表者氏名:澤田 宣雄(滋賀県水産試験場)

1.研究実施体制

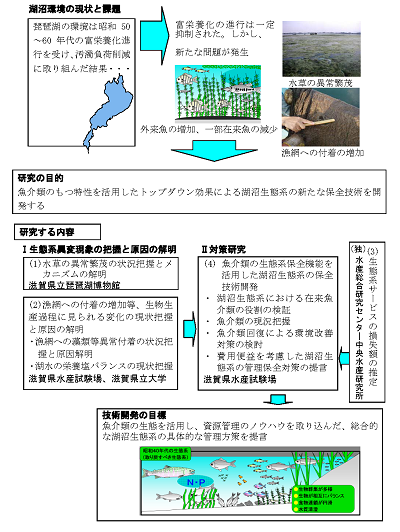

(1)水草の異常繁茂の状況把握とメカニズムの解明に関する研究

(2)漁網への付着の増加等、生物生産過程に見られる変化の現状把握と原因の解明に関する研究

(3)生態系サービスの損失額の推定

(4)魚介類の生態系保全機能を活用した湖沼生態系の保全技術開発に関する研究

2.研究開発目的

今日の琵琶湖にみられる水草の異常な繁茂や漁網の汚損などの現象の現況を把握し、それらが発生するメカニズムを栄養塩流入環境の変化や底質環境の変化、魚介類の生息量減少や種類組成の変化等との因果関係の面から検証する。特に従前の健全な生態系において、魚介類が果たしていた維持・保全機能に着目し、その機能を活用した湖沼生態系保全技術のシステムを開発することを最終目的として、維持・保全機能の検証と共に琵琶湖に生息する魚介類の生息量の現状を把握して、琵琶湖に健全な生態系を回復させるために必要な魚介類の種類と量を算出する。さらに、そのために必要とされる費用と、現在、琵琶湖において生じている水草の異常繁茂や漁網の汚損現象に伴う経済的損失を求めたうえで、費用便益を考慮した湖沼生態系保全システムの提言を行う。

今日の琵琶湖にみられる水草の異常な繁茂や漁網の汚損などの現象の現況を把握し、それらが発生するメカニズムを栄養塩流入環境の変化や底質環境の変化、魚介類の生息量減少や種類組成の変化等との因果関係の面から検証する。特に従前の健全な生態系において、魚介類が果たしていた維持・保全機能に着目し、その機能を活用した湖沼生態系保全技術のシステムを開発することを最終目的として、維持・保全機能の検証と共に琵琶湖に生息する魚介類の生息量の現状を把握して、琵琶湖に健全な生態系を回復させるために必要な魚介類の種類と量を算出する。さらに、そのために必要とされる費用と、現在、琵琶湖において生じている水草の異常繁茂や漁網の汚損現象に伴う経済的損失を求めたうえで、費用便益を考慮した湖沼生態系保全システムの提言を行う。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1004 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1004.pdf![]() [PDF353KB]

[PDF353KB]

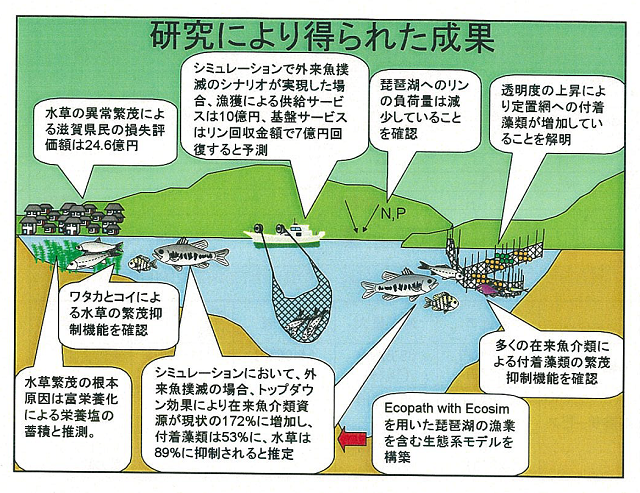

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

沈水植物の回復と過剰繁茂という、日本国内では稀有な事例についての詳細な検討が行えた。特に過去の定量調査の生データに注目することで、従来は衰退期と考えられていた時期に現在の過剰繁茂に至る兆候が現れたことが明らかになった。また、魚群探知機を用いたモニタリングでは、面積52km2に及ぶ南湖全域の沈水植物分布の地域的な差異が明らかになるとともに、頻度の高い毎月の観測で沈水植物の伸長に地域差があることも明らかになった。

これまでに原因の特定が困難であった定置網上での付着藻類の増加による漁網汚損現象に関して、近年の透明度の上昇が原因である可能性が高いことを明らかにした。

琵琶湖における生態系サービスの損失額について、可能な限り推定を行った。これにより、生態系サービスの損失額が明らかとなった。

琵琶湖の在来魚介類が生態系異変現象(水草繁茂、漁網汚損)を削減できることが明らかとなり、重要性が認識された。

琵琶湖の魚貝類について現存量を複数年に亘って推定した研究例はこれまでになく、本研究の手法を継続的に実施することにより、現存量のモニタリングだけでなく、水産業の持続的展開を目指した資源管理にも役立てることができる。また、他の魚種への応用が期待される。

これまでにない多くの固有種を含む多種多様な生物や漁業などの相互作用を踏まえた琵琶湖生態系モデルを構築し、多様な生物群による物質循環の全体像を再現することができた。このようなモデリング技術が湖沼生態系の理解や保全管理に有用であることが明らかになった。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1004(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1004(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

琵琶湖南湖における沈水植物の繁茂状況についての成果は滋賀県ならびに関係機関が水草対策を実施するための会議において基礎情報として利用されている。沈水植物の歴史的変遷の結果は沈水植物の管理指標を策定する際の参考資料となり、1936年の状態をひとつの目標とすることが決定した。また、平均群落高の季節変化観測の結果は沈水植物の除去時期の決定の参考資料となっている。

また、漁網に付着する藻類の増加の原因解明と対策についての検討の成果は、滋賀県ならびに県内の市町において、漁業者から提起されている課題への対応策を検討するため以下の会議等で利用されており、今後も成果の活用が見込まれる。

・「魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクト会議」(事務局:滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課)の「水質・網付着物ワーキンググループ」において、本研究成果である「刺網への植物プラントンの付着機構」について情報提供し、琵琶湖生態系の再生にむけた取組方針の検討に貢献した。

・琵琶湖海区漁業調整委員会において、本研究成果である「エリ網汚損現象の原因」について情報提供し、漁業者と行政間の科学的根拠に基づいた問題の共通認識に貢献した。

・長浜市上下水道課主催の「漁網付着物確認会」において、本研究成果である「エリ網汚損現象の原因」「刺網への植物プランクトンの付着機構」について情報提供し、漁業者の団体から質問が出されていた、農村集落排水処理施設で使用されている塩素系殺菌剤と漁網汚損現象との関係に対して、両者の間には直接の因果関係が認められないことを説明し、漁業の現場で問題になっている現象に対する認識の共有に貢献した。

<行政が活用することが見込まれる成果>

琵琶湖では湖沼水質保全計画に沿って環境基準を達成するべく栄養塩負荷量の削減を進めてきた。その一方で、水草の過剰繁茂や漁網への付着物の増加等、従前見られなかった現象が確認されており、本研究ではその原因究明に努めたところである。栄養塩負荷量の削減が従前見られなかった現象の要因の一つであるならば、それは是正されてしかるべきである。望ましい湖沼の姿を第一義的に環境基準の数値だけに求めるのは適当ではなく、本研究の成果を持って、望ましい湖沼のあり方や、その保全・修復手法について環境審議会等を通じて提言できるものと考える。

水草の有効活用についての提言を行った。これにより、水草の廃棄物処理量を削減するとともに、化学肥料の使用量を削減する可能性がある。

外来魚(オオクチバス、ブルーギル)の影響が水産有用種への直接的な食害だけでなく、生態系全体におよぶことが明らかになった。このため、対策を強化し外来魚の撲滅によるトップダウン効果により、在来魚介類の生息量の回復を通じて、食物網を回復する施策を実施する必要がある。これにより水草、付着藻類による障害は一定軽減されることが期待される。

4.委員の指摘及び提言概要

研究の努力は認められる。外来種による生態系での植食性の魚類の低下が生じ、それが植物の現存量の増加を導いていることをモデルとしているが、現実には、一次生産、食物連鎖での動物の現存量などのデータが十分ではなく、また、シミュレーションでは感度解析などを行うべきであった。2012年には水草を中心にレジュームシフトを捕らえる機会があったが、検討が行われなかったのは残念である。

5.評点

総合評点: B ★★★☆☆

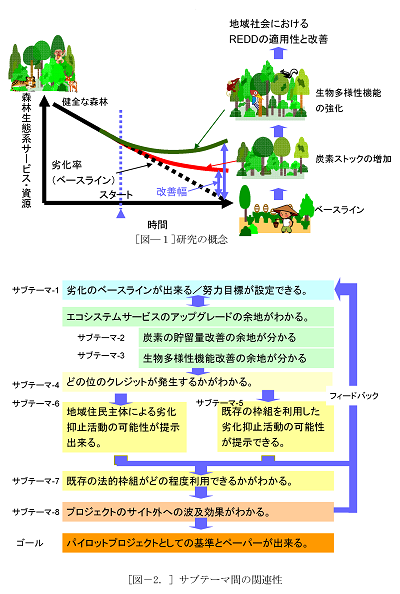

研究課題名:【D-1005】生態系サービスから見た森林劣化抑止プログラム(REDD)の改良提案とその実証研究(H22〜H24)

研究代表者氏名:奥田 敏統(広島大学)

1.研究実施体制

(1)持続的森林経営評価による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(2)炭素ストックの強化による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(3)森林の生物多様性評価による劣化抑止プログラムの改良策とその実現性に関する研究

(4)劣化抑止プログラムによる経済効果の分析およびクレジットの市場取引の可能性に関する研究

(5)劣化抑止プログラムの導入にあたってのゾーニングとガバナンスに関する研究

(6)劣化抑止プログラムの導入による地域社会への影響評価と住民参加のためのインセンティブ導入方法に関する研究

(7)劣化抑止プログラムと国際・国内現行法との整合性および問題点の検証

(8)エコシステムアプローチからみた森林劣化抑止プログラムの検証

2.研究開発目的

本研究の究極的な目標は、熱帯地域の森林生態系サービスをより高い次元に導くことであるが、この目標の達成のために、REDD+によるインセンティブ導入がどのような効果をもたらすか、および生態系サービスを重視するためにはどのような改良が必要かについての実証研究を行い、その成果を独自の枠組として世界に向けて発信する。さらに、温室効果ガス削減活動と森林資源の保全活動および地域社会の発展のリンケージの構築の要求にも応える。この究極目標に向けて、以下の項目を本研究の至近的な目的とする。

本研究の究極的な目標は、熱帯地域の森林生態系サービスをより高い次元に導くことであるが、この目標の達成のために、REDD+によるインセンティブ導入がどのような効果をもたらすか、および生態系サービスを重視するためにはどのような改良が必要かについての実証研究を行い、その成果を独自の枠組として世界に向けて発信する。さらに、温室効果ガス削減活動と森林資源の保全活動および地域社会の発展のリンケージの構築の要求にも応える。この究極目標に向けて、以下の項目を本研究の至近的な目的とする。

①生態系サービス評価の視点をREDD+に取り込むことにより森林劣化がどの程度抑止でき、森林からの放出量がどの程度抑止できるかを明らかにする。さらにREDD+を実施する上で、実現可能な観測・評価項目の改良(例えば観測手法の標準化・簡素化やこれまで困難とされていた項目の定量化の試み)を提案する。

②地域社会・住民による劣化抑止プログラムへの参加のためのインセンティブ導入方法の探索と問題点を抽出する。REDD+によるクレジットの再配分方法に関して地域性やガバナンスの形態に応じたプランを提案する。

③REDD+およびその改善プログラムの導入によって地域社会間およびそれらと国家や国際社会が相利共益の関係を築くためにはどのような法的根拠が必要なのか、慣習法や国内法の運用面からみた基準・指標を作成する。

上記の目的達成のために、それぞれのテーマに適切な調査地を選定し現地調査を実施した。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1005 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1005.pdf![]() [PDF308KB]

[PDF308KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

・これまで木材収穫量と森林が持つ環境機能の両者を統一して森林価値を評価することが困難であったが、今回の解析モデルで可能となった。

・総土壌呼吸を、微生物呼吸と根呼吸に定量的に分離して評価することができた。

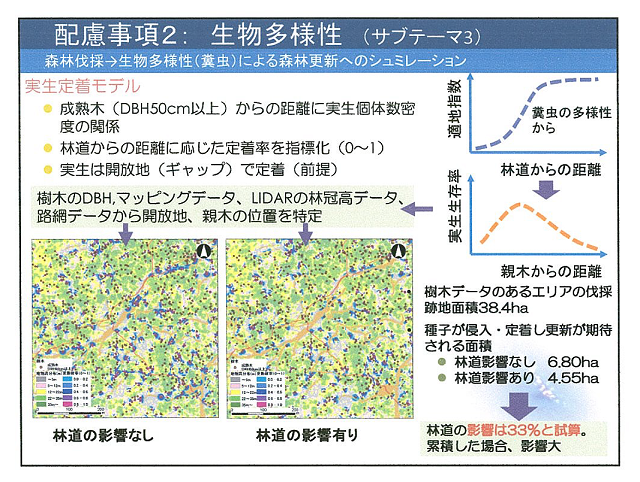

・林道の影響が生物の群集構造の変化を通じて、生物がもつ生態系機能も変化することを立証した。こうした研究は他に類を見ない。

・世界で初めて東南アジアのフン虫の種子散布距離を定量化した。

・インドネシアの国家政策を利害関係者が得る利益の観点、三大便益の観点、実行可能性の観点から科学的に分析した。

・カリマンタン先住民の近い将来の収入源及び土地利用に対する住民の選好性について初めて明らかにした。

・本課題で明らかにした国立公園ガバナンスと地域社会との関係およびそれに基づく管理政策については、法制度によるもの以外、個別の国立公園の状況による要素が大きく、その関係を一般化、普遍化することはこれまで困難であった。

・国立公園ガバナンスと地域社会との関係の3つの類型化およびそれぞれにおけるゾーニングと植林自然回復事業の適正規模等は、REDD+導入に当たってのプロジェクトサイトサイト指定において適用可能である。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1005(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1005(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

・土地利用形態ごとの住民の選好性と事業収支分析の結果を合わせて住民による土地利用への認識・選好を明らかにし、インドネシアにおける実現可能な住民参加メカニズムとして(=実証的な政策科学として)REDD+プログラムの改善策を提言した。

・REDD+活動に対して求められている生物多様性保全および人権保障に関するセーフガードを構成する原則・基準・指標・手続き等の基本項目を、国際法および国内法の観点から体系的に再構成して提示することが出来た。

・エコシステムアプローチ(CBC、COP5で採択)に地域社会の便益確保の観点を加えることで、正当なREDD+事業であるか否かを判断する基準・指標を整理することができた。

・伐採過程に伴う土壌炭素動態の観測データからREDDクレジットを試算し、科学的根拠によるREDD+の改善案を提示できた。

・農林水産技術会議による気候変動対策プロジェクト(森林系REDD+)に対して、生物多様性の視点からのインプットを行った。

・日本製紙連合会及び海外産業植林センターによる「海外産業植林における生物多様性配慮に関する検討会」において、生物多様性保全と持続的森林経営についてインプットを行い、その結果を「生物多様性への配慮のあり方」としてまとめた。

・CBD COP10においてサイドイベントを開催し、内外のREDD+関連、UNFCCCやCBD関連の行政担当者、研究者へのインプットが出来た(イギリスジャーナリストへのインプット)。

・本課題プログラムのパンフレット(日本語版と英語版)を作り、CBD COP10の際に活動内容の発信を行った。

・マレーシア森林研究所やマレーシア・ペラ州林野局との合同セミナーにおいて、REDD+の紹介や本研究成果の報告を行い、マレーシアのREDD+への参加を呼びかけた。

<行政が既に活用した成果>

・平成25年11月に仙台で開催予定の環境省および国際自然保護連合(IUCN)による「アジア国立公園会議」の企画立案において、アジアの熱帯林における森林劣化抑止(REDD)と保護地域管理における国際協力等、本研究の成果が取り込まれることになった。

・インドネシアの大統領府REDD+タスクフォースでの議論で、本研究成果で示した「森林保全・劣化防止を実行する上での地域社会との協働管理」の重要性が認識され、REDD+の改善策とそれが果たす役割に関して上記タスクフォース委員へ、インプット出来た。

<行政が活用することが見込まれる成果>

・環境省および外務省においては、わが国における国立公園内に地域社会が包含される管理形態の経験を踏まえ、「協働型国立公園管理」の途上国支援による保護地域の森林劣化抑止、生物多様性保全に貢献することを推進している。本研究で明らかになった保護地域ガバナンスとゾーニング、中でもハリムン−サラック山国立公園における事例等は、今後のアジアにおける保護地域の協働管理の推進に当たって行政に活用されることが期待される。

・セーフガードの基本項目の実効性について、国連大学や国際究機関との共同研究を通じて国内外に発信できる。

・共同研究機関であるムラワルマン大学のスタッフが東カリマンタン州のREDD+政策策定委員会の委員長であることから、本研究の成果である政策提言が、今後の東カリマンタン州や西クタイ県の政策策定に反映されることが見込まれる。

・日本政府が国際的な議論の場で、研究対象地域(例:インドネシア)の環境政策に資する成果に基づく発言を行うことを通して、日本のプレゼンスを高めることができる。

4.委員の指摘及び提言概要

得られた成果は、現場に対応したREDDの改良提案につながっており、また、REDD+のセーフガードのモニタリングについて興味深い成果を提示しており、個々には政策に活用可能な結果が得られていると評価できる。ただし、全体として見ると成果がやや断片的であるので、統合的なアウトプットの検討があるとよかった。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

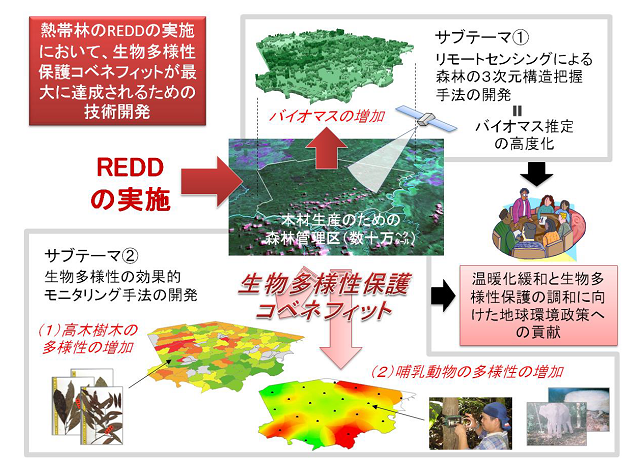

研究課題名:【D-1006】熱帯林のREDDにおける生物多様性保護コベネフィットの最大化に関する研究 (H22〜H24)

研究代表者氏名:北山 兼弘(京都大学)

1.研究実施体制

(1)リモートセンシングによる森林の3次元構造とその変化の把握手法の開発

(2)REDDにおける生物多様性の効果的モニタリング手法の開発

2.研究開発目的

本課題は、熱帯林におけるREDD+(森林減少・劣化に伴う温室効果ガス排出の抑制)の実施において、生物多様性保護コベネフィットが最大に達成されるための技術開発を目的とする。また、その対象を保護区ではなく、熱帯材産出のための森林経営がなされている生産林とする。インドネシアやマレーシアでは、商業的な木材伐採のための生産林は国土の過半を占めており、10万ヘクタールレベルの管理区に分割されて管理されている。REDD+においては、国レベルの空間スケールで森林現況調査と炭素アカウンティングが行われる可能性が高い。これに対して、10万ヘクタールレベルでの管理区毎のアカウンティング導入を主張する意見もある。国レベルの空間スケールにおいては、生物多様性に影響を与える地表の森林劣化を高精度に把握するのは困難であり、生物多様性保護の立場を優先すると、管理区毎のアカウンティング導入が望ましい。

森林劣化は単位時間当たりの地上部バイオマス減少として把握されるが、バイオマスの推定が期待される合成開口レーダーでは「高バイオマス域における後方散乱の飽和の問題」があって、技術的には高バイオマス域でのバイオマス変化の把握は実現されていない。これに対して、本課題ではレーザー技術による高さ方向での構造把握が可能な衛星LiDARを用いて熱帯林の3次元構造を評価し、管理区スケールにおいて3次元構造の変化からバイオマスの変化を推定する技術を開発する(サブテーマ1)。これによって、劣化によるバイオマス減少だけではなく、持続的森林管理の導入によるバイオマス増加をも把握できる技術を開発する。

さらに、REDD+において生物多様性保全のインセンティブが有効に働くように、最も効果的な生物多様性指標とそのモニタリング手法を開発する(サブテーマ2)。このために樹木群集と哺乳動物群集の指標の有効性を検討する。樹木群集は森林劣化度や更新状況を指標できる可能性があり、このため森林生態系の健全度診断に活用できる。哺乳動物群集はゾウやオランウータンなど多くの絶滅危惧種を含み、社会的に関心が高いため、これにより経済的なプレミアム発生が期待できる。生物多様性モニタリングは、高いコストと専門的知識が必要なために、これまで実務レベルでの実施が困難であった。この問題を解決するために、10万ヘクタールレベルの空間スケールにおいて実務レベルで実施が可能な生物多様性の広域モニタリング手法を開発する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1006 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1006.pdf![]() [PDF328KB]

[PDF328KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

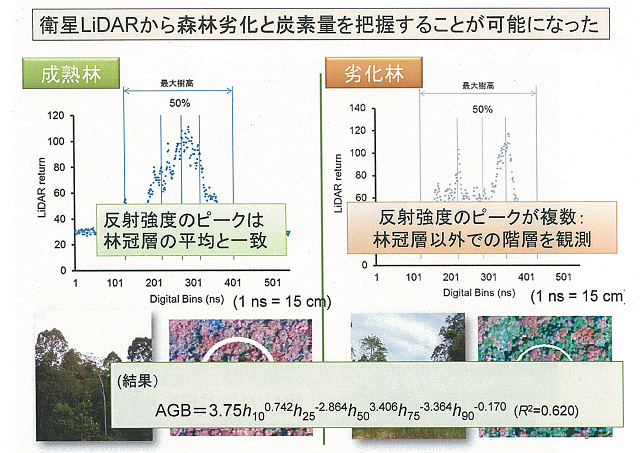

熱帯林におけるバイオマスとその変化の面的推定は、熱帯林の広域保全に欠かせない技術である。高分解能衛星画像におけるテクスチャ(肌理)情報を活用することにより、地上部バイオマスの推定精度を向上させることができた。また、衛星LiDARにより観測された森林の3次元構造から地上部バイオマスを推定できることが明らかになった。

世界的に汎用されている樹木の多様度指数(種多様性指数など)は森林劣化度に対して実際には線的に変化しないことを明らかにした。これに対して、樹木群集組成の指標値(nMDS1軸値)が森林劣化度に対して線的に変化することを世界で初めて明らかにした。森林劣化を表すために樹木群集組成が有効であることが学術的に示され、REDD+への適用可能性が示唆された。これについては学術原著論文として公表した。さらに、熱帯降雨林での大型哺乳動物群集の広域モニタリング手法を開発し、その有効性を学術的に証明した。これまでは、熱帯降雨林での視認性の高い単独の種について分布モデルは知られているが、群集としての把握方法は前例がない。これも学術原著論文として公表した。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1006(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1006(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

本研究の成果は、現在、宇宙航空研究開発機構が国際宇宙ステーション日本実験モジュールへの搭載を計画している植生ライダー(MOLI)の開発において活用されている。

環境省委託事業「平成22年度 生物多様性に配慮したREDDプラス・プロジェクトに向けたMRV指針等のコンセプト(案)作成業務」、あるいは環境省委託事業「REDDプラスと生物多様性の両立に関するメカニズム検討(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)」において、本研究成果に基づき助言を行った。

<行政が活用することが見込まれる成果>

すでに人為的なインパクトを受けている熱帯林の修復において、現状を正確に把握して対策を講じることが重要であり、本研究で開発した林相区分の手法は、政策決定者に対して必要な情報を提供する手段となる。また、気候変動枠組条約のREDD+に関する交渉で現在検討されている炭素MRV(モニタリング、報告、検証)については、その手法について専門家会合やFAOで議論されており、衛星LiDARについてもその適用の可能性がIPCCの専門家会合などで検討されている。本研究の成果は、熱帯林への適用の可能性を示す重要な事例となる。

当研究課題が開発した、樹木群集や哺乳動物群集の調査方法には、国際的自然保護団体WWF-JapanやWWF-Indonesiaが高い関心を寄せており、本成果の一部も彼らとの協力の下にインドネシアの森林管理区において実施した調査から得られたものである。特に、WWF-Indonesiaでは、この調査を国内標準手法として採用するための実証研究として位置づけており、今後、本調査方法がインドネシアの広域の熱帯降雨林で実施される可能性が高い。

衛星LiDARを用いたモニタリングは、択伐施業などにより構造変化を伴う森林劣化の監視方法として有効であることが示された。本方法は、国連のREDD+における、国あるいは準国レベルでの広域の熱帯降雨林の劣化の監視方法として有効であろう。一方、樹木群集組成を用いることにより、森林伐採による熱帯降雨林の劣化を生物多様性変化の観点から指標することが可能となった。本方法は森林管理区レベルでの生物多様性の時空間変化を定量的に評価する際に有効であり、小規模のREDD+やその他の森林管理事業の適切性の診断に適用できるだろう。

4.委員の指摘及び提言概要

かなり正確なバイオマス推定を可能にしたこと、現実的な生物多様性評価手法を確立したこと、また、論文や英文著書など国際的な情報発信を行ったことは評価できる。ただし、課題としての目標であるコベネフィットの最大化に関する統一的な論議展開、環境政策への貢献の具体的な検討がなかったことは残念である。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

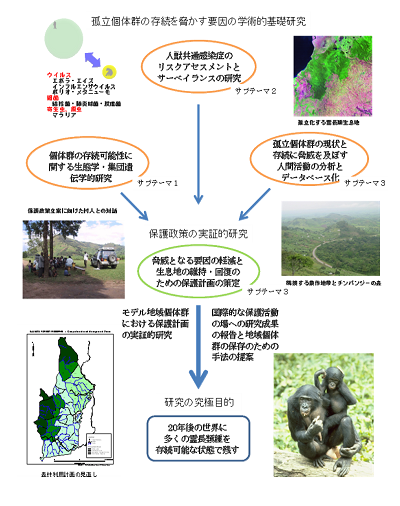

研究課題名:【D-1007】高人口密度地域における孤立した霊長類個体群の持続的保護管理(H22〜H24)

研究代表者氏名:古市 剛史(京都大学)

1.研究実施体制

(1)最小存続可能集団の定義にむけた孤立個体群の生物学的・集団遺伝学的研究

(2)孤立個体群における人獣共通感染症のリスクアセスメントとサーベイランス

(3)孤立個体群の現状分析と生息地の維持・回復のための生態学的・社会学的研究

2.研究開発目的

霊長類孤立個体群の存続上のリスクの実態を調べ、適切な保護計画を立案するために、主として以下のような目的で研究を行った。

霊長類孤立個体群の存続上のリスクの実態を調べ、適切な保護計画を立案するために、主として以下のような目的で研究を行った。

①各種霊長類の生息域全体を対象とする広域レベルで、衛星画像、地理情報システム(GIS)などにもとづいて各種霊長類の生息適地を割り出し、生息状況の現状把握と将来の保護区の設定等の保護政策立案に役立てる。

②野生個体から非侵襲的方法で集める糞試料から、効率的にDNAを抽出する手法を開発する。また、それらのサンプルを用いて各孤立個体群に存在する遺伝子型とその頻度を調べ、地域個体群のサイズ、分断化からの経過年数、地域個体群の遺伝的多様性の相互関係を明らかにする。また、これらの研究成果にもとづいて、存続可能となる最小の個体数や遺伝的多様性の基準を定める。

③個体のMHC型に関連する遺伝子領域など、個体の生存価に直結する遺伝子領域の多様性を調べる手法を開発する。

④野生個体の糞試料から、ヒト感染症の病原体特異抗体を検出する方法を開発する。またその手法を用いて、各野生個体群がどういった種類のヒト由来感染症にどの程度の割合で罹患しているのかを調べる。その結果に基づいて、個体群ごとのヒト由来感染症のアウトブレークのリスク評価を行い、感染防止のためのガイドラインを作る。

⑤アジア、アフリカの主な絶滅危惧霊長類を対象に、生息地面積、植生、個体数、人口動態等の情報をまとめ、データベース化して公開する。これらの情報と、本研究で得られる遺伝的多様性とヒト由来ウイルスの感染リスクに関する情報をあわせて、各地域個体群の存続可能性分析を行う。

⑥霊長類研究所で発生したニホンザルの原因不明の血小板減少症について、人獣共通感染症である可能性も含めて原因を特定する。

⑦以上の結果にもとづいて、地域レベルで有効な霊長類保護計画をたて、それを実行に移しつつ効果を検証する。また、本研究の成果をもとに、国際自然保護連合等の国際機関に協力して各種を対象とした保護のマスタープランを作り、行政による保護政策の立案に寄与する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1007 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1007.pdf![]() [PDF917KB]

[PDF917KB]

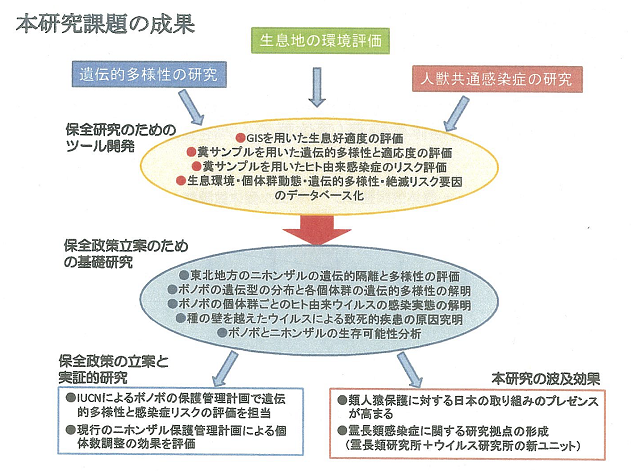

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

科学的意義としてはまず、野生個体から非侵襲的手法で入手できる糞資料から効率的にDNAと病原体特異的IgA抗体を抽出する方法を開発したことがあげられる。糞資料からDNAを抽出する方法はこれまでにも利用されてきたが、主として利用されている方法が民間企業であるQiagen社が販売するキットを使うもので、単価が高価なことや、仕様が公開されていないために抽出効率の改善ができないことなどの問題があった。本研究で開発した試薬はきわめて安価につくることができ、また仕様を公開することで各研究者が自由に改良に取り組むことができる。抽出効率もQiagen社のキットと同等以上になっている。すでにいくつかの研究グループから問い合わせがあり、今後多くの野外研究で利用されることが期待される。一方糞から病原体特異抗体を抽出して野生個体の感染症罹患歴をさぐるというのは、全く新しい方法である。これまでのような血液試料を用いる方法とはことなり、広域に分布する多くの個体の罹患状況を調べることができ、人獣共通感染症のリスクの研究や罹患状況のモニタリングに、画期的な展開をもたらすことができる。

本研究の主要な対象のひとつである類人猿のボノボについて、世界各国の研究チームとの協力のもとに、ボノボの生息域全体をカバーする7カ所の地域個体群からの糞試料が日本に集まってくるシステムを築き上げたことも、きわめて高い学術的価値をもつ。人にもっとも近く、かつ絶滅危惧種に指定されているボノボについて、これほど広域からの試料を扱える研究チームはほかになく、大きな学術的価値をもつ研究を生み出すことができる。

実際ボノボの遺伝子型の研究では、ボノボの生息域全域にわたるミトコンドリアDNAのハプロタイプの分布と各地域個体群の遺伝的多様性を明らかにする世界ではじめてとなる研究成果をあげた。Y染色体の遺伝子の多様性や常染色体のマイクロサテライトの遺伝子の多様性に関する分析も進めており、近い将来さらに多くの研究成果をあげることができると期待される。また、野生ボノボの病原体特異抗体の研究では、野生ボノボが20〜30パーセントというきわめて高い率で各種病原ウイルスに対する特異抗体を持っていることを、はじめて明らかにした。また、病原抗体の保有率は地域個体群によって大きく異なることも明らかにし、それぞれの地域の実情に即した感染防止のガイドラインの作成に寄与することができた。

ニホンザルを対象として行った、生存や繁殖に関係が深い遺伝子群をもつMHC領域の多様性についての研究も、保全生物学上きわめて大きな価値をもつ。これまでの遺伝的多様性に関する研究は、個体の生存価に直接関係のない中立的な染色体部位を用いて行われてきたが、それでは検出された遺伝的多様性が地域個体群の存続可能性とどのような関係を持つかがわからない。この研究の成果は、霊長類のみならず多くの動物種について、孤立個体群の適応度や存続可能性に関する研究に活用されるものと期待される。

霊長類研究所で発生したニホンザルの致死性の血小板減少症の原因を究明したことも、高い学術的価値をもつ。カニクイザルを宿主とするほぼ無害なSRV4型ウイルスが、ニホンザルに感染するときわめて重篤な感染症を引き起こすことは、鳥インフルエンザやSARSなど、種の壁を越えた病原体感染の危険性を改めて認識させることになった。また、複数の研究機関が密接に協力して異例ともいえる速さで原因ウイルスを特定したことは、将来の未知のウイルスの発生に対応する体制を作り上げたという点で大きな意義がある。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1007(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1007(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

本研究のサブテーマ1では、コンゴ民主共和国にのみ生息するボノボについて、過去の観察例のデータベース、衛星画像、地理情報システムを活用して生息適地を割り出し、国立公園等の既存の保護区とのずれを検討するGAP分析を行った。その結果、ボノボの生息域内に保護の網のかかっていない広大な生息適地が2か所あることがわかった。このうちのひとつであるイヨンジ村南部地域では、かねてから本研究チームが、同地区の住人がつくるNGO、コンゴ民主共和国生態森林研究所、国際的NGOであるAfrican Wildlife Foundation等と協力して保護区化への取り組みを進めていたが、本研究の成果も大きな力の一つとなって、2012年4月に同国環境省によってイヨンジ・コミュニティ・ボノボ保護区の設立が正式に認められた。

日本人研究者がイニシアティブをとる形でボノボの保護区が設立されたのは、1989年に設立されたルオー学術保護区に次いで2つ目になる。人にもっとも近い絶滅危惧種であるボノボの保護に貢献することで、日本の環境行政の世界におけるプレゼンスを大いに高めることができた。

<行政が活用することが見込まれる成果>

ボノボについては、研究代表者の古市が委員として参加する国際自然保護連合のワーキンググループで向こう10年間の保護に関するアクションプランを作成し、“Bonobo Conservation Strategy 2012-2022”として2013年1月に出版した。このアクションプランでは、本推進費プロジェクトが遺伝的多様性と人獣共通感染症の調査、分析を担当した。このワークグループにはコンゴ民主共和国環境省および科学研究省のメンバーも参加しており、同国政府によるボノボの保護政策の立案に際しては、保護すべきプライオリティ・ポピュレーションの選定や実際の保護計画の策定という点で、この提案書の内容が活用されると期待できる。また、類人猿各種の長期調査で圧倒的なプレゼンスをもつ日本が遺伝的多様性の劣化と人獣共通感染症という今日的問題の研究に先頭に立って取り組むことで、生物多様性の保全にむけた国際的な取り組みにおける日本の環境行政のプレゼンスを大いに高めることができる。

ニホンザルについては、個体群の大幅な縮小を経験した島嶼および本土の個体群について、遺伝的特性を明らかにすることができた。とくに、下北半島と津軽半島の個体群では、現存頭数から推定される以上に遺伝的多様性の低下が進んでいることが確認できた。分析できたのは一部の個体群に過ぎないが、同様の歴史を持つ各地の個体群について、遺伝的特性を考慮した保全管理対策を行う際に参考となる情報を提供できた。さらに、下北のニホンザル個体群の長期データを用いることで、調査の年数や精度と個体数シミュレーションの正確性について一応の基準を示すことができた。現在各地のニホンザル個体群の保護管理は、個体数管理の権限を地方自治体にゆだねて駆除等を行う形で進められている。本研究の結果は、こういった現場レベルの頭数のみによる保護管理では重要な地域個体群の将来にむけた存続が保証できない可能性があることを示しており、学術的エビデンスに基づいた環境省等による国レベルの管理が強く求められる。

野生動物の糞資料を用いた病原体特異抗体の検出技術の開発は、人獣共通感染症のサーベイランスや感染症発生のモニタリング、感染防止のガイドラインの作成に大いに活用されるものと期待できる。また、本研究では社団法人予防衛生協会、国立感染症研究所、大阪大学微生物病研究所、京都大学ウイルス研究所、長崎大学熱帯医学研究所が協力してニホンザルのウイルス感染症の解明にあたったが、ここで築きあげた協力体制は、今後起こりうる新興感染症のリスク評価、原因解明、対策立案といった点で、日本の環境・厚生行政に寄与するものと考える。

4.委員の指摘及び提言概要

霊長類孤立個体群の存続上のリスクの実態を調べ、適切な保護計画を立案することを目的としている。糞からのDNA分析に成功し、生存価に直結する領域の遺伝的多様性の調査に成功した点、ヒト由来病原体の感染状況の調査に成功した点、ボノボの生息状況の把握により、新しい保護政策を提言できた点、現地の政府に働きかけ保全策を実行した点、国際的発信も多く質も高い点、で評価できる。これらの成果を、研究蓄積の多い国内でのサル類の研究の進展に生かすとよい。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【D-1008】生物多様性情報学を用いた生物多様性の動態評価手法および環境指標の開発・評価(H22〜H24)

研究代表者氏名:伊藤 元己(東京大学)

1.研究実施体制

(1)生物多様性情報総合基盤システムの作成と分布推定

(2)森林生態系の生物多様性情報の集積・各生態系の生物多様性環境指標作成・評価

(3)農業生態系の生物多様性情報の集積・各生態系の生物多様性環境指標作成・評価

(4)陸水生態系の生物多様性情報の集積・各生態系の生物多様性環境指標作成・評価

(5)リモートセンシング情報の集積と複合環境の指標作成・評価

(6)生物多様性予測モデルの作成・解析

2.研究開発目的

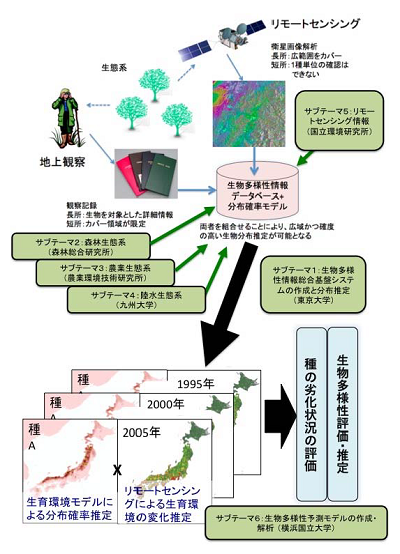

現在、科学的根拠に基づいた生物多様性の質的・量的変化の推定と予測が強く求められている。そのためには、基礎的情報のモニタリング(過去についてはさまざまなソースからの情報収集)と生物多様性動態評価手法の確立が不可欠である。このような要求に応えるため、本研究では既存の生物多様性情報の集積と統合データベース化、およびその情報に基づく動態評価手法の開発を目的とする。研究期間を考え本研究では海洋は扱わず、陸域の既存情報に注力する。従来行われてきた陸域の生物多様性評価では、数ha単位の調査プロットでの詳細かつ継続的な観察、広い地域をカバーしているが網羅性の低い地上での調査、リモートセンシングによる衛星画像からの推定など異なるスケール・方法での評価が独立に行われてきたが、異なるスケール・方法間の連携や分析がされてこなかった。そこで本研究では生物多様性情報の集積を行うとともに異なるスケール・方法で得られた生物多様性情報、環境情報を整備し、それらをもとに作成したモデルから、広範囲に渡る確度高い生物多様性評価が可能になるような手法の確立が目標となる。そのため、3に示すサブテーマを実施し、最終的に科学的根拠を持った生物多様性の評価・推定結果を出す。

現在、科学的根拠に基づいた生物多様性の質的・量的変化の推定と予測が強く求められている。そのためには、基礎的情報のモニタリング(過去についてはさまざまなソースからの情報収集)と生物多様性動態評価手法の確立が不可欠である。このような要求に応えるため、本研究では既存の生物多様性情報の集積と統合データベース化、およびその情報に基づく動態評価手法の開発を目的とする。研究期間を考え本研究では海洋は扱わず、陸域の既存情報に注力する。従来行われてきた陸域の生物多様性評価では、数ha単位の調査プロットでの詳細かつ継続的な観察、広い地域をカバーしているが網羅性の低い地上での調査、リモートセンシングによる衛星画像からの推定など異なるスケール・方法での評価が独立に行われてきたが、異なるスケール・方法間の連携や分析がされてこなかった。そこで本研究では生物多様性情報の集積を行うとともに異なるスケール・方法で得られた生物多様性情報、環境情報を整備し、それらをもとに作成したモデルから、広範囲に渡る確度高い生物多様性評価が可能になるような手法の確立が目標となる。そのため、3に示すサブテーマを実施し、最終的に科学的根拠を持った生物多様性の評価・推定結果を出す。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■D-1008 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/d-1008.pdf![]() [PDF229KB]

[PDF229KB]

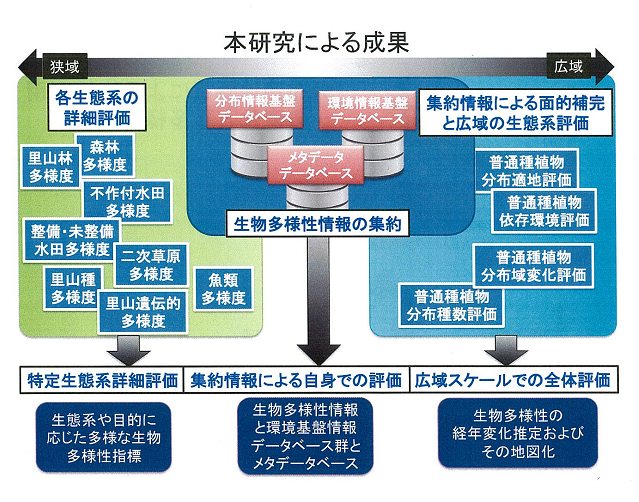

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

・生物多様性情報メタデータデータベースの作成、生物分布情報データベースの作成、生物多様性の解析に不可欠な環境情報の整備を通して、生物多様性に関する情報利用を容易にした。また、約800種の植物の分布適地推定(地図化)により、特にこれまであまり注目されてこなかった普通種植物の多様性に関する時系列変化を追跡する事が可能となった。

・新しい森林多様性指標を開発した。これまで国際的に利用されてきた指標は種数と個体数に注目するもので、樹木に適用した場合、誤った結論を導く可能性を初めて明らかにした。本研究の指標は、調査面積に依存しない樹木多様性の変化トレンドを評価できる。合わせて、森林生態系からみた里山多様性の指標を開発した。この指標により、伐採履歴からの里山多様性評価の可能性が示された。

・農業生態系における多様な生物多様性観測情報をRuLIS WEBの統一様式を用いて集積したことで、RuLIS内外の多くのデータの相互運用が可能となった。RuLISを活用することで、二次草地の種多様性を指標する種の評価・検証と不作付け水田での耕作放棄長期化に伴う遷移進行の実態解明をおこなった。前者は効率的保全活動を行う場所や自然再生において回復ポテンシャルの高い場所の抽出へ活用でき、後者は耕作放棄地対策へ活用できる。

・河川において、日本広域スケールで淡水魚類の分布のパターンを明示した。こうした広域的パターンを示した事例は多くない。また、淡水魚類の増減傾向を種のもつ形質との関連から示し、その種の増減に影響を与える駆動因も示した。これらによって、各地域における生物多様性を劣化させる人為的要因を評価可能となった。また、モデル流域において、改変を大きく受けている河川の特徴を示した。これは、河川の特徴による改変の程度を定量化した最初の研究事例となる。

・広域環境情報の整備として植生図凡例の整理を実施し、生物分布推定モデル開発、分布変遷解析などの有用な基盤を作成した。また、環境情報の有効性検証によって、生物分布を把握するために、高解像度データの利用がかならずしも適切とは限らないことを示した。地形変量と生物特性から、分布推定に最適な解像度を導きだす必要性を確認できたことの意義は大きい。

・広域における生物多様性評価のためのモデル作成を、これまで存在しなかった同一基準・同一調査者によって全国スケールで収集された実測マクロデータを作成した上で実施し、既存生物多様性データのうち特に標本情報は、採集地による努力量などの偏りを補正する必要があることを示した。また、この実測データは偏りを排除してあるため、里山景観の地理的パターンが人間活動の履歴に強く影響されることを示すにも、既存データを検証するにも有効であり、その利用価値は大きい。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会D-1008(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会D-1008(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

・国有林の森林管理事業における生物多様性保全の評価及び評価手法の開発事業評価委員会(平成24年度森林環境保全総合対策事業・森林の生物多様性保全推進事業および森林整備事業の費用対効果分析手法の開発事業)において本研究の成果をもとに指標の開発や利用方法について助言を行った。

<行政が活用することが見込まれる成果>

・環境省による生物基礎調査の情報活用について、生物多様性センターと検討し、研究や政策への利用法の整備を行った。特に複雑な群落情報の形式を分布適地解析に適した単純な形式に変換することで評価への活用の利便性を高めた。

・森林多様性指標は、これまで動物にのみ適用されてきたリビングプラネットインデックスと異なり、植物に対して利用可能なため、今後は国際的に利用可能な指標として提案できる。

・森林から見た里山指標を開発することで、より安定的に入手可能な伐採履歴からも里山を評価可能となり、行政などによる評価が今後進むと期待される。また、農業と森林の二つの生態系から里山を評価可能となり、里山の定義と里山保全の意義が今後より明確になると考えられる。

・農業生態系における様々な生物多様性観測プロジェクトの結果が、RuLIS WEBに集積されており、今後、わが国の生物多様性総合評価へ省庁横断的に貢献できる。

・農業生態系における二次草地の指標種群の有用性の評価・検証成果を利用することで、草原景観を有する国立公園等(阿蘇くじゅう国立公園や富士箱根伊豆国立公園)の保全活動や草原回復事業に応用できる。同様に、不作付け水田の長期放棄型群落への移行による生物多様性劣化の解析結果は、SATOYAMAイニシアティブ活動の有力な根拠となる。

・河川生態系における成果から、魚類レッドリスト種の選定に必要な分布の寡多とその増減のデータを提供できる。また、過去の生物多様性総合評価において扱われてきた陸水の環境指標(たとえば、河岸の護岸化やダム・堰、水質汚染等)について、その根拠を定量的に示すことができる。

・過去に遡って整備された土地被覆の情報は、国土の改変と生物多様性の変化との関係にもとづいて今後の保全計画を策定する基礎となることが見込まれる。

・伝統的な里山景観が豊かな地域、里山種および里山種以外の遺伝的多様性の地理的境界が明らかとなったため、里山保全政策において優先的に保全するべき地域の選定や、遺伝子攪乱防止のための指針作成が可能となる。

4.委員の指摘及び提言概要

既存の生物多様性情報の集積と統合データベース化、その情報に基づく動態評価手法の開発を目的としている。重要な基礎データを収集し、自然保護関連の基礎科学や政策立案に貢献する点、各サブテーマとも精力的に情報収集と取り組んだ成果が認められた点、で評価される。各サブテーマ間の明確な連携により、埋もれたデータの発掘・集積・統合データベースの構築/データセットの作成を図るとさらによかった。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【E-1002】地域住民のREDDへのインセンティブと森林生態資源のセミドメスティケーション化(H22〜H24)

研究代表者氏名:小林 繁男(京都大学)

1.研究実施体制

(1)伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資源の利用評価

(2)熱帯林生態系資源のセミドメスティケーション化の開発

①植物生態資源のセミドメスティケーション化の開発

②動物生態資源のセミドメスティケーション化の開発

(3)地域住民の森林生態資源利用の住民参加システムの検討

①移住-定着関係と生態資源利用における住民参加

②環境保全政策と生態資源利用における住民参加

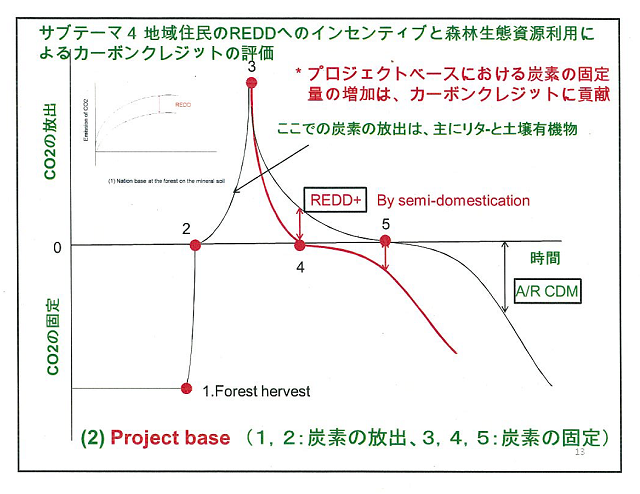

(4)地域住民のREDDへのインセンティブと森林生態資源利用によるカーボンクレジットの評価

2.研究開発目的

REDDにおいて、天然林、二次林、焼畑休閑林などを完全に荒廃地化させない、あるいは焼畑ローテーション期間を確保するためには地域住民の森林生態資源に対するインセンティブが最も重要である。インセンティブは地域住民にとって森林資源の利用と直結していることから、①伝統的知識をもとに熱帯林生態資源の利用をしてきた地域住民の生活は開発・グローバル化により変容を強いられ、②熱帯天然林に比較して人為による撹乱・開発・利用を受けた二次植生でも地域住民にとって有用な生態資源(生物資源と環境資源)を各遷移過程において有する、③二次植生における生態資源の劣化・減少・枯渇は地域住民の生活に影響を及ぼし、森林破壊や森林の荒廃化を加速するという三つの仮説を検証する。そこで、伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資源の利用実態を明らかにし、熱帯林生態資源(非木材林産物)の持続的生産を目指すセミドメスティケーション化技術の開発を行い、地域住民が熱帯林生態資源のセミドメスティケーション化に参加する方法を検討し、その結果、カーボンクレジットがどれほど生まれるかを評価する。各遷移段階における持続的生態資源管理モデルによる森林再生と地球環境保全の統合システムの構築を研究目的とする。そのため4つのサブテーマを設定し、目標を達成する。

REDDにおいて、天然林、二次林、焼畑休閑林などを完全に荒廃地化させない、あるいは焼畑ローテーション期間を確保するためには地域住民の森林生態資源に対するインセンティブが最も重要である。インセンティブは地域住民にとって森林資源の利用と直結していることから、①伝統的知識をもとに熱帯林生態資源の利用をしてきた地域住民の生活は開発・グローバル化により変容を強いられ、②熱帯天然林に比較して人為による撹乱・開発・利用を受けた二次植生でも地域住民にとって有用な生態資源(生物資源と環境資源)を各遷移過程において有する、③二次植生における生態資源の劣化・減少・枯渇は地域住民の生活に影響を及ぼし、森林破壊や森林の荒廃化を加速するという三つの仮説を検証する。そこで、伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資源の利用実態を明らかにし、熱帯林生態資源(非木材林産物)の持続的生産を目指すセミドメスティケーション化技術の開発を行い、地域住民が熱帯林生態資源のセミドメスティケーション化に参加する方法を検討し、その結果、カーボンクレジットがどれほど生まれるかを評価する。各遷移段階における持続的生態資源管理モデルによる森林再生と地球環境保全の統合システムの構築を研究目的とする。そのため4つのサブテーマを設定し、目標を達成する。

(1)伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資源の利用評価(伝統的知識の尊重)

(2)熱帯林生態系資源のセミドメスティケーション化の開発(生物多様性の維持)

①植物生態資源のセミドメスティケーション化の開発

②動物生態資源のセミドメスティケーション化の開発

(3)地域住民の森林生態資源利用の住民参加システムの検討(住民参加)

①移住-定着関係と生態資源利用における住民参加

②環境保全政策と生態資源利用における住民参加

(4)地域住民のREDDへのインセンティブと森林生態資源利用によるカーボンクレジットの評価(REDDにおける炭素放出量の削減)

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■E-1002 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/e-1002.pdf![]() [PDF455KB]

[PDF455KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

①すべての熱帯開発途上国において、非木材林産物の利用には、歴史がある。ドメスティックな市場の利用や、既にグローバルにドメスティケーションが行われた非木材林産物などの今後の検討が必要となった。

②焼畑耕作は火入れによる大気中への二酸化炭素の負荷と延焼に伴う森林資源の減少をもたらすものとして批判されてきた。しかし、ルアンナムター県の事例のように、伝統的知識のもとで、生活エネルギーとしての薪炭材の持続的確保と休閑期間中の森林の再生を促す方法は新たな科学的知見であった。

③調査地となるギニア共和国南部を含む西アフリカ・ギニア湾岸の熱帯林地域の農村部では、在来有用樹木として、油脂調味料の採取や建材などの非木材森林生産物を供給するアブラヤシが高密度でみられる。その有用性のため、プランテーション作物として東南アジア等で大規模に利用され、熱帯林破壊のシンボルともなっている同種は、原産地である西アフリカではむしろ在来の農村景観に溶け込み、野生動物の重要な食物資源となるなど、環境調和的に利用されている姿が明らかになってきた。

④伝統的な土地利用調整は、生業構造が安定している状況下では、当然ながら、土地利用秩序の維持と森林の適正利用や保全に十全の役割を果たしてきた。しかし近年、市場経済の浸透や政府による自然資源の利用規制の導入により生業構造は不安定化しており、伝統的な土地利用調整のメカニズムが従前のままでは機能しえない状況が生まれている。しかし、伝統的な土地利用調整をそれと整合的な森林管理政策により強化することにより、生業構造が不安定化な状況下においても機能することが明らかになった。

⑤タンザニアにおけるタケの生態・分布・利用につては、植民地時代以降、タンザニアの植物相については膨大な研究の累積がある。ところが、なぜかタケ類に関しては詳細な研究がなされず、分類・生態・分布・利用についての情報はきわめて乏しいと言わざるを得ない。本研究で手がけた東部地溝帯の周辺だけでも、新たな自生種を記録し、その生態について多くの新しい知見・情報を得ることができた。また、同種を含む数種について、その分布・生育特性・利用に関するデータを収集し、東部タンザニアにおけるタケ植生の実態を把握することができた。環境問題を考えるうえで、タケのような有益な自然資源に関する情報はきわめて貴重であり、その概要をつかむことができた意義は大きい。

⑥らせん水車の有効性については、一年が明瞭な雨季と乾季にわかれるアフリカの半乾燥地では、河川の水位は季節によって著しく変動する。また、平坦な大地には落差がなく、こうした環境条件が水力発電の開発を阻んできた。本研究では、日本の在来技術である「らせん水車」を応用し、低落差でも発電できる可動式の水車を開発し発電に成功した。これにより、周縁地域における電化の可能性がひろがった。

⑦非木材林産物のセミドメスティケーション化では、無性繁殖を行う植物を山引き苗として、採集し、1個体から株分け、根茎わけなどにより複数の個体を生産できることが解った。また、本来の生育地である森林林床と似た環境下(休閑林、伐採跡地、荒廃林など)に植栽することが可能であることも明らかになった。この方法により、生物多様性の保全が維持される。

⑧これまでアマゾンにおける熱帯林生態資源を利用する活動のなかで、狩猟や漁労や農耕に関しては生計維持活動として注目されてきた。しかし、アマゾンの商業狩猟の実態がほとんど明らかにされてこなかった。ここでは、ペッカリーを対象の中心とした商業狩猟ではその質の高い毛皮と同時に、ますます近隣の町で需要の高まる肉(ブッシュミート)の獲得を目的としている点が明らかになった。しかも、猟師がペッカリーのみを選んで捕獲することは不可能であり、猟犬を使用することなく商品となる動物を捕獲していた。これらは、世界の熱帯林における狩猟活動が国家の環境保護政策によってますます禁止されてきているなかで、地球的な視野からみてもユニークな動物資源利用の状況を示すものである。

⑨これまでに数量的な把握が困難であった狩猟研究に関して、仲買人からの資料を中心に収集することでかなりの程度、数値による資料を提示できた本研究は、アマゾンを対象にした従来の動物資源利用の研究のなかで商業目的の資源利用の在り方の地域的全体像を示すことができた。また、この資源利用が持続的であるのか否かを判定することによって、自然資源管理の方法や資源開発の新たな方策を提示できるであろう。

⑩アマゾンにおける熱帯林の劣化減少については、これまでおもにブラジルが着目されてきた。本調査によって、ペルー・アマゾンにおいても、道路開発が主な誘因となって森林開拓が進み、それが森林の劣化・減少を引き起こしている状況の一端が住民への聞き取り調査からのデータを基に明らかになった。また、アンデス高地やウカヤリ流域の移住元にもともとみられた、土地や資源を保全的に利用する社会的な仕組みや制度が、移住先のプカルパ周辺では発達していないことが明らかになった。このことは、現状を否定的にとらえる要因とみるよりは、移住先における社会文化条件を整えれば、住民の参加による資源保護のアプローチが有効である可能性を見いだしたととらえるべきであろう。

⑪ネパールの森林資源管理に対する、住民の積極的な参加の動機を明らかにするためには、これまでのインタビューを通して得られた個々人のライフヒストリーや地元の歴史の再構成といった方法論的アプローチをとっている。これまでの研究を通じて、CFを巡る葛藤や利害の衝突等についても、これらのアプローチが有効かつ必須であることが見いだされた。

⑫コミュニティー・フォレストリー(CF)が高い国際的評価を受けているネパールにおける調査を通じては、その成功には制度改革のみならず、森林管理と利用に関わる様々なアクター(住民、政府機関、企業等)の間を媒介する中間集団(NGOや、FECOFUNのような住民組織の連合体)の役割の重要性が明らかになってきている。

⑬ネパールにおける森林資源利用への住民参加(あるいは排除された状態の克服)についての具体的事例に着目しつつ、それらを地元での具体的な利用実践の記述にとどまらず、大きな歴史的、政治的、社会文化的文脈の中で分析し記述するための見通しが開けつつある。「参加」や「民主化」のレベルや態様の多元性に相応する記述・分析を可能にする概念装置としての semi-autonomous social fields の新たな適用がその鍵となってくる。ネパールの森林資源管理に対する、住民の積極的な参加の動機を明らかにするためには、これまでのインタビューを通して得られた個々人のライフヒストリーや地元の歴史の再構成といった方法論的アプローチをとっている。これまでの研究を通じて、CFを巡る葛藤や利害の衝突等についても、これらのアプローチが有効かつ必須であることが見いだされた。

⑭エチオピアにおける住民参加型アプローチ研究は、本事業の研究期間以前から分担者が研究対象としてきた地域における地域研究の成果と密接に連関している。参加型アプローチ研究の有効性を検証するには、ネパールのように歴史的な積み重ねがある地域を別にすれば、新規プロジェクトにおいて短期間で成果を得ることはかなりの困難がともなうであろう。逆に言えば、既存のプロジェクトを活用すれば、比較的容易に成果があげられることが明らかになったといえる。

⑮方法論的な意義として、森林生態資源の保全をはかるうえでの、密着型の長期にわたるフィールドワークの有効性と、地域社会の生態、社会、文化への深い理解の必要性が改めて確認されたのではないだろうか。

⑯伝統的な土地利用調整は、生業構造が安定している状況下では、当然ながら、土地利用秩序の維持と森林の適正利用や保全に十全の役割を果たしてきた。しかし近年、市場経済の浸透や政府による自然資源の利用規制の導入により生業構造は不安定化しており、伝統的な土地利用調整のメカニズムが従前のままでは機能しえない状況が生まれている。しかし、伝統的な土地利用調整をそれと整合的な森林管理政策により強化することにより、生業構造が不安定化な状況下においても機能することが明らかになった。

⑰REDD+にとっての、特にプロジェクトベースにおけるモデルを作成した意義は、大きい。

⑱ルアンナムター県全体でのカーボンの蓄積は、 136,331,500/Mg/3yrs(45.4百万/Mg/yr)、ラオス国全体を拡大するとカーボンクレジットは3,993百万/Mg/yrであった。セミドメスティケーションはどれほどのカーボンクレジットを創出できるかを明らかにした点も科学的な意義である。

⑲伝統的知識の尊重は貨幣経済の侵入で破壊されていく。それに対しての地域住民の生業に対する土地利用が問題である。特に、斜面における土地利用については、本プロジェクトで検討した。サーフガードの実効性高めるうえでの、本プロジェクト科学的意義は高い。REDDのカーボンオフセットのプロジェクトベースでの評価モデルは、まだ構築されていない。森林伐採前後において、生態系の炭素の動態データを使ってモデルを構築した。今後、本プロジェクトのデータを使って、モデルを検証する体制ができたことの意義は大きい。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会E-1002(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会E-1002(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

①タンザニアでは、地域の環境保全政策は地方自治体である県が担っている。これまでの経緯・成果については県に逐一報告していて、天然資源局の行政官・普及員も本研究の成り行きに注目している。今後、具体的な成果が現れた段階で住民と県の共同セミナーを実施するとともに、環境政策への反映を協議していくことになる。

②ラオスのPAFO(ラオス農林業省ルアンナムター県農林事務所)のカミセン局長を通じ、農林省へ焼畑耕作休閑地に非木材林産物を植栽し、休閑期間を4年から伝統的な7年間へ導く行政指導を検討していただいた結果、現在ルアンナムー県ではカルダモンのセミドメスティケーション化が促進されている。

<行政が活用することが見込まれる成果>

①2010年に開催されたカンクン会合においてREDD+におけるセーフガードとして提唱された「伝統的知識の尊重」に関して、その具体的内容を二次遷移の促進という科学的裏付けを伴って示すことができた。これは、REDD+をめぐる今後の国際協議に資するところが大と考える。

②伝統的な土地利用調整は、法的な土地利用規制と比較すると、実効性が高い。しかし、市場経済の浸透や自然資源の利用規制に対応した新たなメカニズムを装備するためには多大な時間を必要とする。したがって、環境政策において、伝統的な土地利用調整をセーフガードとしてのみならず、より積極的に活用するためには、中長期的な視点をもつことが重要である。

③今後、PAFO(ラオス農林業省ルアンナムター県農林事務所)のカミセン局長を通じ、焼畑耕作休閑地に非木材林産物を植栽し、休閑期間を4年から伝統的な7年間へ導く行政指導を検討していただく。

④タンザニアにおいても、地域の環境管理・保全はコミュニティに委ねられている。しかし、タンザニアの農村を取り巻く状況はけっして悠長なものではなく、住民は痩せた大地や不規則な天候と闘いながら、食料自給と医療・教育にかかる費用の捻出を両立していかなければならない。ますます不安定化する生活基盤を整えないままでは、住民の主体的・持続的な環境保全を期待することは難しい。彼らにとって森林は、保全する対象ではなく、急場をしのぐための資源となってしまっていているのである。そうした状況下で、本研究では、環境保全や植林事業を経済活動とリンクさせながら、実現可能な環境保全・利用のあり方を住民と協議してきた。堆肥を使った農業の集約化や水力発電による水位減少の可視化もそうした総合的な環境保全活動の一環である。この研究で示したように、アフリカの環境保全には生態・経済・サブシステンス・住民の現代的なニーズに対して総合的に取り組み、それらの関連性を住民自身が深く理解することが必要である。そして、この一連の活動の成果は、住民の植林への積極的な参加というかたちで現れはじめている。今後、こうした総合的な取り組みが地域の社会体系に組み込まれるプロセスを分析し、その適正化をはかることで、住民の主体的な環境保全のモデルを構築することができると考えている。

⑤アマゾン・動物資源利用(狩猟)モデルは、アフリカやアジアにおいては動物保護のために狩猟禁止や自給用狩猟に限定されることが強い状況下にあって、熱帯における新たな動物・人関係を構築することができるものである。

⑥従来から開発途上国における森林をはじめとする生態資源の保全をめぐるODA支援に、参加型アプローチはとりいれられてきたところである。しかし、本研究が明らかにしたような、地域の社会文化経済条件をふまえた住民参加のあり方の検討はかならずしもおこなわれてきておらず、名目的な参加にとどまる場合もしばしばであった。本研究の貢献として、開発プロジェクトの立案時だけでなく実施段階においても、いわゆる「環境配慮」に加えて実質的な「社会文化的配慮」が有効かつ必須であることを政策立案者にある程度示せたのではないかと考える。

⑦森林管理と利用への住民参加の成功例をさらに調査し、その要因を探り、その成果を日本の国際援助に関わる機関等に広報・普及していきたいと考えている。

⑧資源管理と利用への住民のインセンティブの拡大を通じた森林回復の成功例であるネパールにおいて、さまざまなアクターの間にどのようにしてポジティブな相互関係と実践が築かれて来たのかを実証的に検討しつつ、モデル化することによって、他国の事例や政策との比較を可能にし、政策議論に貢献したい。

⑨エチオピアの研究事例では、エチオピアの地方行政が、本研究取り組みの成果を受け入れて、住民参加型の品種保全園に対する普及員の配置など公的な支援を開始したことは、地方レベルではあるが政策的な変化をもたらしたという点で多少なりとも貢献できたと考えている。この成果は、政策的議論がよくおこなわれる国際民族生物学会(2014ブータン)においてセッションを企画して発表する予定である。

4.委員の指摘及び提言概要

REDDにおいて、地域住民の森林生態資源に対するインセンティブが最も重要である。伝統的知識に基づいた地域住民の熱帯林生態資源の利用実態を明らかにし、持続的生産を目指すセミドメスティケーション化技術の開発を行うことを目的としている。熱帯林地域の住民が持つ伝統的知識を拾い上げている点は評価できる。しかし、全体として、従来の地域研究の寄せ集めで、REDDに対する住民のインセンティブに関する包括的な整理がみられないこと、森林生態資源をセミドメスティケーション化することとREDDの関係が不明確なことからREDD+という行政ニーズに貢献しない研究結果となってしまった。

5.評点

総合評点: B ★★★☆☆

研究課題名:【RF-1002】水田のイネ根圏に棲息する脱窒を担う微生物群の同定・定量と窒素除去への寄与の解明(H22〜H24)

研究代表者氏名:寺田 昭彦(東京農工大学)

1.研究実施体制

(1)植栽の有無による水田土壌から採取した作土層および根圏の微生物活性に関する研究

(2)SIP(Stable Isotope Probing)法による窒素除去に関与する“活性のある”微生物群の同定と変遷に関する研究

(3)イネ根圏に棲息する微生物群の空間分布と存在量に関する研究

(4)水田への施肥量と窒素除去能ならびに微生物の多様性、温室効果ガス放出の評価に関する研究

2.研究開発目的

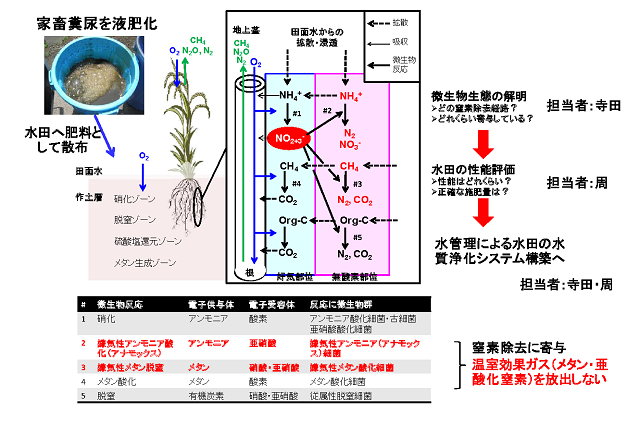

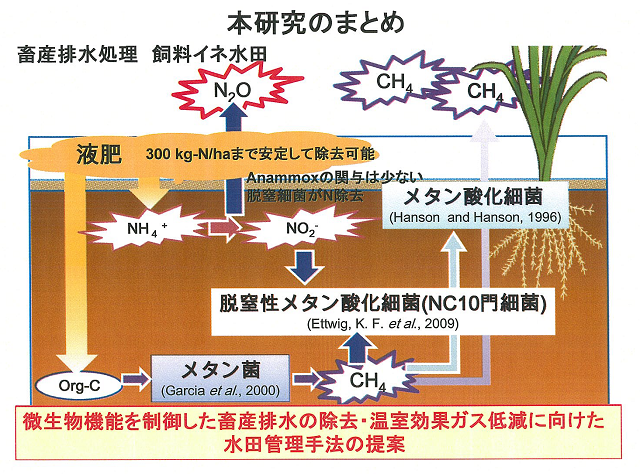

本研究では、畜産排水由来の液肥を施肥している水田に着目し、イネの根圏に存在する窒素循環に関わる微生物群の同定・定量・空間分布の解明を目指し、水田における畜産排水からの窒素除去との関係を明らかにする。窒素はアンモニアを亜硝酸・硝酸に酸化する硝化反応と亜硝酸・硝酸を窒素ガスに還元する従属栄養性の脱窒反応の2つの異なる生物反応を経て無害化される。近年、硝化・脱窒以外の窒素除去経路が明らかになっている。一つは嫌気性アンモニア酸化(Anammox)であり、独立栄養性のAnammox細菌により嫌気条件下でアンモニアと亜硝酸を窒素ガスに変換する。もう一方は、メタン脱窒であり、亜硝酸・硝酸がメタンと反応して窒素ガスに変換される。これらの反応を担う細菌の特徴として、温室効果ガスである亜酸化窒素・メタンを放出しないため、水田からの温室効果ガスの放出を抑制するメリットを有する。したがって、畜産排水の処理システムとしての水田の管理上、これらの微生物群の動態の把握は極めて重要である。そこで、本研究で具体的に明らかにすべき課題は次の3点である。①イネの根圏にAnammox細菌および脱窒性メタン酸化細菌はどれくらいいるか?②これらの微生物群は水田の窒素除去の寄与にどれだけ貢献しているのか?③水田への畜産排水の施肥量により、これらの微生物群を保持させることが可能か?これらの疑問点を明らかにすべく、以下の検討を行う。

(1) 植栽の有無による水田土壌から採取した作土層および根圏の微生物活性に関する研究

作土層もしくは植栽したイネの根圏から得られた土壌による安定性同位体15Nを添加することで窒素収支および脱窒速度を明らかにする。

(2)窒素除去に関与する“活性のある”微生物群の同定と変遷に関する研究

イネの根圏近傍の微生物群の多様性評価ならびに施肥量に対する微生物群の変遷を追跡し、実際に窒素除去に関与する微生物群の同定を行う。

(3)イネ根圏に棲息する微生物群の空間分布と存在量に関する研究

(2)で同定した微生物を検出できるPCRプライマーを用いて、窒素除去を担う微生物群の定量を行う。また、根圏の微生物の空間分布を確認する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■RF-1002 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/12772/rf-1002.pdf![]() [PDF325KB]

[PDF325KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

ポット試験により、通常の窒素負荷80 kg-N/haの5倍以上の450 kg-N/haで運転可能であることを示せた。15Nトレーサーを用いて水の浸透速度の違いにより微生物による脱窒活性の違いを定量的に見出したこと、これらの細菌群の密度が脱窒活性試験と相関があることを示せたことは、学術的にも新規性が高い新たな知見であると考える。温室効果ガスの放出特性の評価より、亜酸化窒素よりもメタンの温室効果が圧倒的に多く、全体の9割以上を占めることが明らかになった。さらに、亜酸化窒素は好気的条件下で放出量が増大すること、メタンは施肥後の嫌気的条件で顕著な放出が確認されたため、水管理や施肥条件の調整により温室効果ガスを削減できる可能性を示せたことは学術的にも意義がある。水田土壌は多様性が非常に高く、Anammox細菌を検出可能なプライマーの利用では検出が困難であることが確認された。そこで、検出手法を改良することで、上記の問題を克服し、Anammox細菌に近縁な新規なPlanctomycetesを検出することに成功した。残念ながらAnammox反応を見出すことが出来なかったが、Anammox反応が検出された他のサイトのデータより、どのような条件で水田を管理すればAnammox反応を起こすことが可能かの知見を得ることができた。

温室効果ガスであるメタンを抑制可能なメタン酸化細菌の中でも、脱窒を行うことが可能な脱窒性メタン酸化細菌は畜産排水の液肥を施肥した水田土壌に棲息可能であることを明らかにした。また、それらの細菌を特異的に可能な定量プライマーを設計し、その特異性および定量性を明らかにした。これにより脱窒性メタン酸化細菌がメタン酸化細菌と同様に水田土壌に棲息することを定量的に示すことができたことの意義は大きいと考えている。

また、これらの成果から得られた知見より、畜産排水の浄化技術のみならず、水田からの温室効果ガス削減に向けた水管理方法を新たに提案し、温室効果ガスである亜酸化窒素ならびにメタンの大幅な削減が可能になった。この成果は生態工学的・分子生物学的手法を合わせた成果であり、産業排水でも処理が困難とされている畜産排水を処理し、かつ温室効果ガスの排出も抑制可能な水田の管理方法を提案できた意義は大きいと考えている。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会RF-1002(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会RF-1002(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

特に記載すべき事項はない。

<行政が活用することが見込まれる成果>

本申請課題を行うことにより、畜産排水処理のために約450 kg-N/haの施肥を行う必要があること、温室効果ガスが発生する時期・環境を特定できたことを明らかにした点は、今後の環境政策の一環として水田の適切な維持管理を行うためには大きな意義があると考えている。特に、畜産排水は産業排水の中でも高濃度に窒素を含み、水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域に係る窒素・リンの排水基準においてはいまだに暫定基準900 mg-N/Lが設けられており、処理技術の普及が難しい現状である。したがって、水田を核とする排水処理技術が確立できたことの意義は大きいと考えている。一方で、地球温暖化が叫ばれている中、亜酸化窒素やメタンなどの温室効果ガスが多量に水田から排出されていることを鑑みると、現在では排水処理のみならず、温室効果ガスの削減も同時に達成する必要が高まっている。本申請課題で得られた成果の1つである、新しい水管理手法を利用することでより、水田を用いて畜産排水に含まれる窒素化合物を放流基準値以下にまで低下させ、さらに水田からの温室効果ガス削減が可能なWin-Winなシステムを畜産農家に導入してもらえる可能性があると考えている。

4.委員の指摘及び提言概要

イネの根圏に存在する窒素循環に関わる微生物群の同定・定量・空間分布を解明し、水田における畜産排水からの窒素除去との関係を明らかにすることを目的としている。飼料イネの水田を利用することにより、動物用飼料の獲得、メタン放出の削減が可能であることを実証した点、実際の水田管理を行うことで実用的技術に近づいた点、で評価できる。実用技術として展開するには、畜産排水と休耕田をリンクさせる方策を図ることが重要。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【RFd-1101】遺伝子情報に立脚した開花時期予測モデルの開発:一斉開花現象の分子レベルでの解明(H23〜H24)

研究代表者氏名:佐竹 暁子(北海道大学)

1.研究実施体制

(1)研究総括および数理モデル解析

(2)野外調査監督

(3)分子実験監督

2.研究開発目的

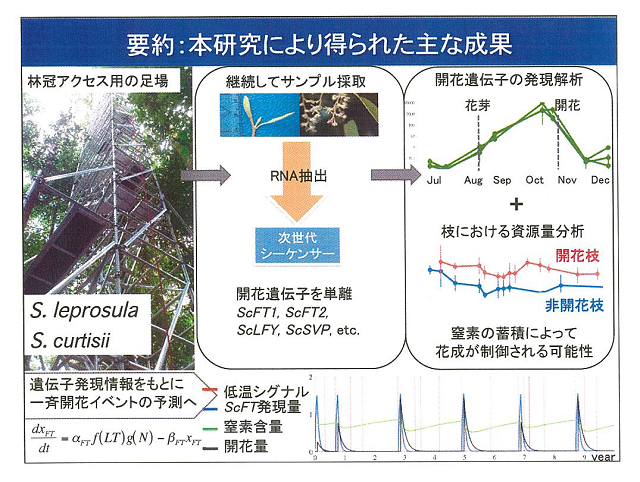

本研究ではフタバガキ科を対象に、一斉開花の分子メカニズムの解明に理論と実証の双方から迫り、遺伝子情報に立脚した開花時期予測モデルを確立することを目的とする。熱帯において有用な木材樹種であるShorealeprosulaを対象に、主要なシロイヌナズナ花成関連遺伝子の相同遺伝子を単離する。それらの葉または芽における発現量の経時変化を2週間毎に長期間継続して観測することで、季節のない熱帯で生じる微小な温度・降水量・日長の変化が花成プロセスに与える影響を可視化する。芽と葉の付け根に位置する枝を用いて、可溶性糖類デンプン等の非構造体炭水化物、全窒素、全リン量を測定し、遺伝子発現量と合わせて解析することで個体内養分量が花成に与える影響を定量化する。芽の組織切片を用いた形態観察を合わせて行い、花芽と葉芽を分類し、各遺伝子発現量と花芽分化の関係性を明らかにする。温度・降水量・日照量などの環境要因および個体内養分量と遺伝子発現量の関係を明らかにすることで、一斉開花を引き起こす至近要因を特定する。

本研究ではフタバガキ科を対象に、一斉開花の分子メカニズムの解明に理論と実証の双方から迫り、遺伝子情報に立脚した開花時期予測モデルを確立することを目的とする。熱帯において有用な木材樹種であるShorealeprosulaを対象に、主要なシロイヌナズナ花成関連遺伝子の相同遺伝子を単離する。それらの葉または芽における発現量の経時変化を2週間毎に長期間継続して観測することで、季節のない熱帯で生じる微小な温度・降水量・日長の変化が花成プロセスに与える影響を可視化する。芽と葉の付け根に位置する枝を用いて、可溶性糖類デンプン等の非構造体炭水化物、全窒素、全リン量を測定し、遺伝子発現量と合わせて解析することで個体内養分量が花成に与える影響を定量化する。芽の組織切片を用いた形態観察を合わせて行い、花芽と葉芽を分類し、各遺伝子発現量と花芽分化の関係性を明らかにする。温度・降水量・日照量などの環境要因および個体内養分量と遺伝子発現量の関係を明らかにすることで、一斉開花を引き起こす至近要因を特定する。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■RFd-1101 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/RFd-1101.pdf![]() [PDF175KB]

[PDF175KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

一斉開花を引き起こす、東南アジアの熱帯雨林において生態学的にも、木材資源の持続的利用にも重要な開花遺伝子のほとんどを世界に先駆けて大量収集することに成功した。中でもフロリゲンとして知られるScFT1遺伝子の発現量を、開花前から開花後にかけて定量化したところ、肉眼で観察されるより以前に発現上昇が見られること、実際に開花が開始された時には発現量のピークが生じた後であることが明らかとなった。

枝における資源量を測定した結果、ScFT1遺伝子の発現情報前にも開花木においては窒素含量が高く維持されていたため、窒素含量がScFT1の発現を制御する可能性が示された。

推定開花誘導期間における気象条件について分析したところ、はっきりとした異常気象は確認されなかった。しかし、少なくとも何らかの乾燥条件が一斉開花と関わることが見出された。今後は遺伝子発現との関連性を分析することで、一斉開花に関連する気象条件の特定が可能になると期待される。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会RFd-1101(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会RFd-1101(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

特に記載すべき事項はない。

<行政が活用することが見込まれる成果>

本研究による直接的な環境政策への貢献は限られるが、本プロジェクトで得られた成果を①東南アジアに特異的に見られる一斉開花現象の予測による森林再生・修復プロジェクトの支援、②フタバカキ開花誘導の基盤技術の提供へ結びつけたい。

4.委員の指摘及び提言概要

フタバガキ科を対象に、一斉開花の分子メカニズムの解明に理論と実証の双方から迫り、遺伝子情報に立脚した開花時期予測モデルを確立することを目的としている。短い研究期間に遭遇した一斉開花の機会を捉えて充分とは言えないが基礎的なデータを収集した点、木材資源Shorealeprosulaの一斉開花現象において窒素含量がSCF71遺伝の発現を制御し、乾燥条件が開花に関わる発見があった点、で評価できる。完全な開花時期予測モデルの開発や成果を具体的に環境政策に反映させる道筋を明らかにさせていくとよい。

5.評点

総合評点: A ★★★★☆

研究課題名:【RFd-1102】絶滅危惧種の多様性情報学と域外保全技術開発:車軸藻類を例に(H23〜H24)

研究代表者氏名:坂山 英俊(神戸大学)

1.研究実施体制

(1)絶滅危惧種の多様性情報学と域外保全技術開発:車軸藻類を例に

2.研究開発目的

・本研究では、これまでに日本での生育が報告されたことのある絶滅危惧植物車軸藻類の分類学的問題を解決し、その証拠となるサンプルの形態、遺伝子(DNAバーコード)、分布・生態、証拠標本情報から成る種情報をデータベース化し、日本産車軸藻類の多様性情報基盤を構築する。

・本研究では、これまでに日本での生育が報告されたことのある絶滅危惧植物車軸藻類の分類学的問題を解決し、その証拠となるサンプルの形態、遺伝子(DNAバーコード)、分布・生態、証拠標本情報から成る種情報をデータベース化し、日本産車軸藻類の多様性情報基盤を構築する。

・車軸藻類の遺伝子配列情報に基づく種および集団レベルの同定・識別支援システムを構築する。そのために、種レベルの識別用に実績のあるrbcL遺伝子をDNAバーコードに選定し、証拠標本からDNAバーコードを取得する。さらに、集団レベルの識別に有効な遺伝子領域を探索し、新たなDNAバーコードを開発する。

・将来的に車軸藻類のバイオリソース化およびより低コスト、小スペースの域外保全を実施するために、車軸藻類を域外で長期保存するための凍結保存技術における最適な凍結と解凍手順の確立を目指す。

図 研究のイメージ

詳細を見るにはクリックして下さい

■RFd-1102 研究概要

http://www.env.go.jp/houdou/gazou/13895/pdf/RFd-1102.pdf![]() [PDF1009KB]

[PDF1009KB]

3.本研究により得られた主な成果

(1)科学的意義

・野外調査によって車軸藻類サンプルを合計411サンプル得たことにより、車軸藻類の現在の生育分布状況がより明確になった。また、野外調査によって得られたサンプルの中に、新規分類群と考えられるサンプルを複数見いだすことができた。これらの成果は、車軸藻類の分類学・生態学上の基礎的理解の底上げにつながる。

・matK遺伝子領域はrbcL遺伝子よりも高い塩基配列多様性を持ち、種を識別するDNAバーコードとして適用可能であることが明らかになった。したがって、matK遺伝子領域とrbcL遺伝子領域を組み合わせたDNAバーコーディングシステムを確立することができた。

・C. brauniiのESTデータ(合計3,285 contig)から車軸藻類の集団を識別する32遺伝子座のマーカーを確立できた。この結果は、車軸藻類においてEST-SSRを集団レベルの血統登録用DNAバーコードとして初めて導入するものである。

・これまで凍結保存技術が確立されていない絶滅危惧植物の車軸藻類の卵胞子における凍結保存法を確立した。新規凍結保存法による車軸藻類の長期保存技術が確立されることにより、種の絶滅、種内の遺伝的多様性の喪失を防ぐことができる。

図 研究成果のイメージ

拡大して見るにはクリックして下さい

ネット de 研究成果報告会RFd-1102(近日掲載予定)

ネット de 研究成果報告会RFd-1102(近日掲載予定)

(2)環境政策への貢献

<行政が既に活用した成果>

環境省の第3次絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会、植物II分科会におけるレッドリストの検討において、本研究成果の一部である車軸藻類の現在の生育分布に関するデータを提示し、レッドリストの見直しに貢献した。

<行政が活用することが見込まれる成果>

・本研究で、日本に生育する車軸藻類の種および集団レベルを識別するDNAバーコーディングを用いた種同定システムが構築されたことによって、車軸藻類の種および集団レベルの同定、保全範囲の決定が、容易に、かつ高精度で可能となるので、環境保全政策の意思決定や環境研究の進展に大きく寄与するものと見込まれる。

・本研究で収集した車軸藻類の分布情報は、今後、車軸藻類の生育に適した環境条件の解析を進めることにより、対象地域の環境情報と相互利用することにより、生態ニッチモデリング(環境情報から生物分布を説明するモデルを作成し、対象種の生育に適した環境条件の分布から、ある場所での対象種の分布確率を推定する方法)等に活用することが見込まれ、対象種がどのような地域に潜在的に分布し、どの地域に定着可能か等を推定可能になると見込まれる。

・本研究で構築した車軸藻類多様性研究の方法論は、将来のレッドリストの見直しにおいて、車軸藻類サンプルの種同定を支援することによって、絶滅危惧種のランク評価に直接貢献する。

・本研究で構築された、学名、形態、生態、生理的特徴、分子情報、文献、分布情報、環境情報等の車軸藻類の多様性情報基盤は、地球規模生物多様性情報機構(GBIF)、日本バーコードオブライフ・イニシアティブ(JBOLI)、Barcode of Life Data Systems(BOLD)、および世界分類学イニシアティブ(GTI)と情報を共有することにより、だれもが情報にアクセス可能になるため、環境政策を進める上で、様々な行政機関、自治体で活用されることが見込まれる。

・車軸藻類の接合子の凍結保存技術が確立されたことによって、車軸藻類の域外保全に活用されることが期待される。また、本技術は、車軸藻類を1.5mLチューブ程度のサイズで半永久的に保存できるため、低コスト、小スペースの域外保全が行える。また、得られた保存試料は、環境資料のタイムカプセル化事業、バイオリソースプロジェクト、里地里山の保全などに直接的に貢献できる。

4.委員の指摘及び提言概要

絶滅危惧植物車軸藻類の多様性情報基盤や遺伝子配列情報に基づく種および集団レベルの同定・識別支援システムの構築、域外保全技術開発を目的とし、成果は得られてはいるが、車軸藻を研究対象とする意味が十分に説明されていないこと、凍結保存技術の開発では、実験結果から何が分かり、何がわからなかったのか、保存には何が必要なのかという考察がなされてなく発展性や一般的な展開ができないこと、公表論文がなく成果の発信が弱いことが問題である。

5.評点

総合評点: B ★★★☆☆