2.干潟で見られる生きものたち(その1)

2.1 観察の方法

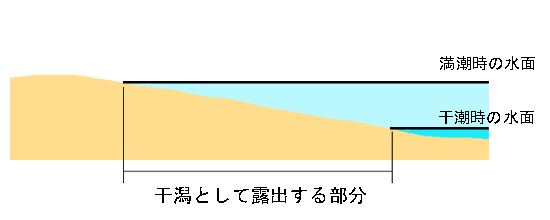

干潟として露出する場所は、干潮のときに露出するところにあたり、地盤の高さ、潮回り(大潮、小潮)により干上がる時間が異なります。それに伴い、そこに生息する生き物(底生動物)たちの種類も異なります。

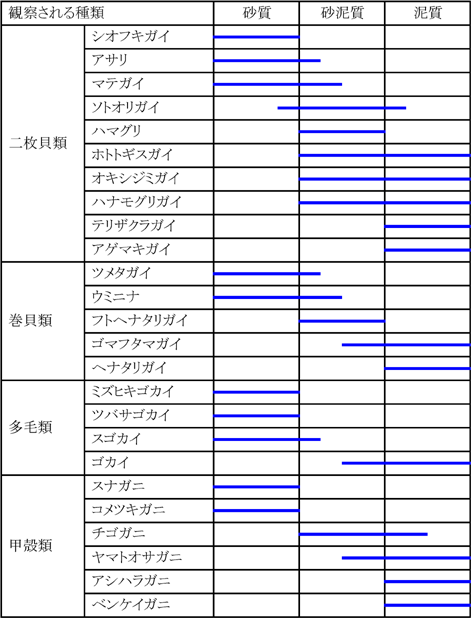

また、干潟の性状(泥であるのか、砂であるのか等)によっても見られる生き物の種類が異なります。さらに、底生生物の種類や量に合わせて、それを餌とする鳥類の分布や行動も異なっています。

それぞれの場所にどんな生き物がいるのか調べてみましょう。

潮が引いた後、しばらくすると、色々な生き物が干潟上に出てきます。双眼鏡を使ってどんな生き物がいるのか観察してみましょう。人が近づくと隠れてしまうものが多いので、体を低くして双眼鏡を覗いてみます。まず、カニの仲間が出てきます。どんな動きをしているのか観察してみましょう。

干潟には、大小いくつもの穴があいています。スコップなどを使って砂、泥を掘ってみましょう。二枚貝やゴカイの仲間などが見つかるはずです。

2.干潟に見られる生きものたち(その2)

2.2 瀬戸内海で見られる代表的な干潟生物

干潟において、干上がる時間がそれぞれ異なります。常に干上がっていて海水につからないところを潮上帯、潮が満ちると海水につかり、潮が引くと露出する場所を潮間帯と呼びます。潮間帯については、地盤が高い場所ほど干出時間が長くなり、生き物にとっては乾燥という過酷な条件にさらされます。潮間帯については、干出時間の差から、上部、中部、下部に分けられます。

干潟において観察できる代表的な生き物は表のとおりです。これ以外にも多くの種類がいます。それぞれどんな場所にいるのか探してみましょう。

| 場所 | 観察される種類 | ||||

| 二枚貝類 | 巻貝類 | 多毛類 (ゴカイの仲間) |

甲殻類 (エビ・カニの仲間) |

||

| 潮上帯 | スナガニ ベンケイガニ |

||||

| 潮間帯 | 上部 | テリザクラガイ ホトトギスガイ |

ヘナタリガイ フトヘナタリガイ ウミニナ |

コメツキガニ チゴガニ ヤマトオサガニ アシハラガニ |

|

| 中部 | シオフキガイ アサリ マテガイ ソトオリガイ ハマグリ オキシジミガイ ハナグモリガイ アゲマキガイ |

ゴマフタマガイ | ゴカイ スゴカイ ミズヒキゴカイ |

||

| 下部 | ツメタガイ | ツバサゴカイ | |||

また、泥の干潟と砂の干潟では、それぞれそこにすむ生き物の種類が違います。それぞれどんな生き物がいるのか見てみましょう。