藻場造成とは、何らかの原因で藻場がなくなった場所へ人の手によって海藻の移植を行い、新たな藻場を創り出すことです。藻場造成を行う場所として、人工島や防波堤等の護岸部が利用されます。

藻場造成には、大型の褐藻類であるアラメ・カジメ(コンブの仲間)やホンダワラ類、アマモなどの海藻を移植します。

移植といっても、だだ、そこに海藻を持って来て植えるだけではうまくいきません。まず、植える場所に合った海藻を選ぶ必要があります。また、植える場所が海藻にとって生きていける場所でなければなりません。そのためには、そこの場所をよく調べ、海藻が育つような様々な工夫をします。

藻場造成は、減少していく藻場を修復・再生するための有効な手段のひとつです。しかし、移植した海藻が魚やウニなどによって食べられて全滅する、環境に合わずに枯れてしまうなど、多くの問題も残されています。

藻場造成の例 -関西国際空港-

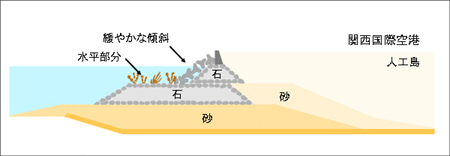

瀬戸内海近辺での藻場造成としては、関西国際空港での事例が挙げられます。関西国際空港は、大阪湾の沖合に造られた人工島の上に建設されました。

関西国際空港のある人工島では、藻場を造成するために人工島の護岸をなだらかに石を積み上げた形状にしました。そして、その一部に平らな段を付けました。斜面をなだらかにすることで、多くの種類の海藻や動物がすめるようになります。

そして、その斜面に、カジメ、クロメという海藻を移植しました。移植は、コンクリートのブロックに接着剤を使って海藻を付けて海に沈める方法や、陸上の水槽で海藻の胞子(種)を育て、そこから発芽した海藻をロープなどに付けたものを岩やコンクリートブロックに付ける方法で行いました。

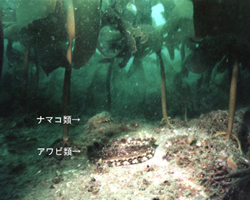

これらの方法で藻場造成を行ったところ、造成した藻場は年々拡大し、そこには様々な海藻や魚など多くの生物が生息するようになりました。