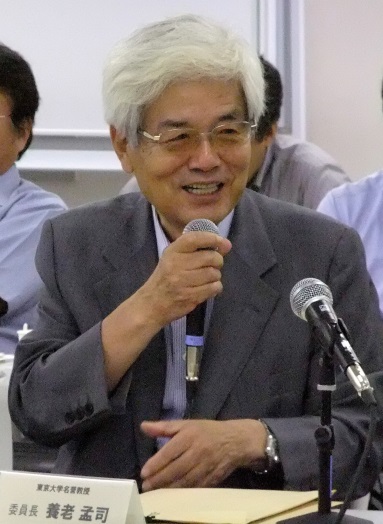

第1回「森里川海大好き!読本(仮称)《編集委員会 開催結果報告》

開催日時

平成28年9月7日(水) 13:00~16:00開催場所

STANDARD会議室 虎ノ門SQUARE出席委員

養老

主な発言

なぜ自然体験が子どもに必要か子どもたちの現状

自分で体験して感じたり気づくことが重要

実際の体験は伝達上可能。それをどうするかが読本の一番クリティカルな部分。

気付くことを伝えていく。これが大事と教えるよりも、主人公が気付いていく話の方が読みたくなるのではないか。

読本を読んで、ちょっと行ってみようかとか、やってみようかとか、実際に行動につながる内容が良い。

私たちが失いかけているのは想像力や感性。マイナス要因あがってもするっとうまくすり抜けて、楽しくやっていける女性ならではの感性も大事。男性ばかりのアイデアではいけない。

小学生は男子も女子も観点は違うが自然体験がかなり好き。中学生は大人の前の段階で、部活動の先輩だとか、そういうところからも影響を受ける。

ずっと自然の中にいると、木や花の吊前を覚えることよりも、その木が燃えるか燃えないか、食べられるか食べられないかが大事になっていく。暮らしに結びつくのかどうかの感覚が増幅されていく。

人との関わりでは社会脳を、一人で考える時は非社会脳を働かせる。生後2日目に働くのは社会脳。子どもに理科を教える難しさがそこにあり、最初に面白いものが良いのは社会脳から入るから。それをすっと自然対象に切り替わっていく所を「気付かせる《という方法でやろうとすることに良い答えが浮かばない。社会脳でうっかり理解されてしまうと、分かったようなところで終わってしまう。

病気で小学校を1年間休んだ二人の友人がいて、友達と付き合えない間、自然と付き合っていた。二人ともそのことが人生で考えれば成果となっている。極端な話、1年間休むくらいでないと効果がないのではと感じる。

子どもにも自然にある程度興味がある子と、自然や虫が嫌いという子がいる。後者にも何らかのきっかけになるものができると良い。

子どもとつながっている世代を紡ぎ直す

学校教員や保護者向けに作る場合の観点

読本の表現方法や媒体について

当日配布資料

- 議事次第(PDF形式:53KB)

- 座席表(PDF形式:120KB)

- 資料1.「森里川海大好き!読本(仮称)《編集委員吊簿(PDF形式:51KB)

- 資料2.「つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト《について(PDF形式:2707KB)

- 資料3.森里川海をつなぎ、支えていくために(提言)暫定版(PDF形式:781KB)

- 資料4.「森里川海大好き!読本(仮称)《の作成について(PDF形式:126KB)

- 論点シート(PDF形式:140KB)

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。

>> Adobe Readerのダウンロード

森里川海プロジェクトFacebookは

森里川海プロジェクトFacebookは 森里川海プロジェクトInstagramは

森里川海プロジェクトInstagramは