- Q1 : 外来種の取り扱いについて、まず知っておくべきことは何ですか?

- Q2 : 「要注意外来生物」が無くなったというのは本当ですか?

- Q3 : 「生態系被害防止外来種リスト」の掲載種には、何か規制がありますか?

- Q4 : 特定外来生物を防除するには許可が必要ですか?

- Q5 : 「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?

- Q6 : 特定外来生物以外の外来種は、防除する必要はないのですか?

- Q7 : どの自治体が、どのような防除をしているのか知りたいです。

- Q8 : 侵略的外来種が発見されたのですが、まだ具体的な被害が出ていないのでしばらく様子を見たいのですが。

- Q9 : 早期防除が必要と言われても、被害が発生しなければ予算がつきません。

- Q10: 自分達の自治体の範囲で防除しても、隣接する自治体が防除をしなければ、効果は無いのではないですか?

- Q11: 外来種の買い上げ制度は有効でしょうか?

- Q12: 防除計画を立てる際、どれくらい先までの期間を想定すればよいのですか?

- Q13: 外来種防除のための予算がありません。

- Q14: 薬剤での防除は効果が高いと思いますが、地域住民から苦情が出ないか心配です。

- Q15: 今いる外来種より、もっと強い生き物を放せば駆除できるのではないですか?

- Q16: アライグマを捕っても捕っても減らないのですが・・・

- Q17: 防除で捕獲した動物はどのように処分すればよいですか?

予備知識編

実践編

Q1 : 外来種の取り扱いについて、まず知っておくべきことは何ですか?

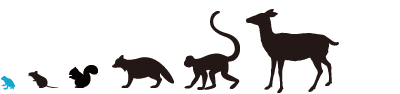

- 「外来種」はその自然分布域の外に人為的に持ち込まれた生物を指しますが、全ての外来種が問題を引き起こすわけではありません。外来種の中でも、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害をもたらすものは「侵略的外来種」と呼ばれ、これらが問題になります。

- 外来生物法では、海外から導入された侵略的外来種の一部が「特定外来生物」に指定されています。特定外来生物は、輸入、飼養・栽培、野外への放出等が原則として禁止されるとともに、特に防除が推進されるものです。

【参考】環境省ウェブサイト 特定外来生物等一覧

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html - 生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はおよぼすおそれのあるもの(侵略的外来種)を、生態的特性及び社会的状況を踏まえて選定した外来種のリストとして「生態系被害防止外来種リスト」があります。

- 生態系被害防止外来種リストの掲載種は、対策の方向性によって6つのカテゴリに分類されています。詳しくは以下の環境省HPをご覧ください。

【参考】環境省ウェブサイト 我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/iaslist.html - 「生態系被害防止外来種リスト」の掲載種には特定外来生物も含まれていますが、特定外来生物以外の種類は外来生物法の規制の対象にはなっておりません。

- まず、あなたの地域で防除しようとしている外来種が上記のいずれに該当するかを確認してみましょう。

Q2 : 「要注意外来生物」が無くなったというのは本当ですか?

- 本当です。要注意外来生物リストは、平成27年3月をもって発展的に解消され、生態系被害防止外来種リストに移行しました。よって、「要注意外来生物」という区分は、現在は使用していません。

- かつて要注意外来生物リストには148種類がリストアップされていましたが、「生態系被害防止外来種リスト」には、特定外来生物を含む合計429種類が掲載されています。

- 今後は「生態系被害防止外来種リスト」を活用することによって、特定外来生物の新たな指定や、各主体における外来種対策の検討や防除の促進が期待されます。

Q3 : 「生態系被害防止外来種リスト」の掲載種には、何か規制がありますか?

- 生態系被害防止外来種リストには、「特定外来生物」と「特定外来生物以外の侵略性のある外来種」が掲載されています。令和元年8月現在、特定外来生物を含め429種類がリストアップされています。

- 特定外来生物は、外来生物法に基づき、国外由来の外来種の中から指定されるもので、輸入、飼養・栽培、野外への放出等が原則として禁止されています。また、防除が推進されており、種類ごとに法律に基づく防除の方法等を示した「特定外来生物の防除に関する件」が公示されています。

【参照】環境省ウェブサイト

[告示]特定外来生物の防除に関する件

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/boujyokokuji_200202.pdf

[指針]オオクチバス等に係る防除の指針

https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/shishin_bass.pdf - 一方、特定外来生物以外のリスト掲載種に対しては、法律上の規制はありません。ただし掲載種については、国や地方自治体、国民などの各主体によって、侵入防止や定着予防、分布拡大阻止などの対応が求められることが「外来種被害防止行動計画」の中に示されています。このことは、ちょうどレッドリストに掲載された絶滅危惧種に対して、各地方自治体やアセス事業者がその保全に努めることが求められている状況と同じです。

【参照】環境省ウェブサイト 外来種被害防止行動計画 第2版

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/actionplan2.html - なお、特定外来生物以外の外来種であっても、各地方自治体の条例等で飼養や運搬、放逐などが規制されているものもあるため、注意が必要です。

例)○「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」に基づく「指定外来種」

○「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」に基づく「指定外来種」

Q4 : 特定外来生物を防除するには許可が必要ですか?

- 必ずしもそのようなことはありません。鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」。)で規制されている哺乳類と鳥類の捕獲を除けば、誰もが自由に防除を行うことができます。ほ乳類と鳥類の捕獲については、防除の確認認定を受けていない場合または防除の確認認定の従事者でない場合には、鳥獣保護管理法の許可等が必要となる場合がございますので、お近くの行政機関にお問い合わせください。

なお、防除にあたっては、生きた個体等の保管や運搬は出来ないことに注意頂くほか、関連法令(動物愛護管理法等)に留意しながら、処分にあたってはできる限り動物に苦痛を与えない方法をとる等適切に処置する必要があります。

→Q17を参照。 - 防除の実施にあたり特定外来生物を生きたまま保管または運搬する必要がある場合には、事前に都道府県であれば「防除の公示」の手続きを、市町村、民間事業者等であれば「防除の確認・認定」の手続を行うことでそれが可能になります。これらの手続きを行えば、鳥獣保護管理法の捕獲許可が不要となる等のメリットがあるため、計画的でスムーズな防除が実施可能となります。詳細については、特定外来生物防除実施要領を御覧ください。

- 特定外来生物に指定されている植物及び動物のうちかみきりむし科については、小規模防除であれば一定の要件のもとで外来生物法の規制の飼養等の禁止の適用除外となります。詳しくはこちらを御覧下さい。

Q5 : 「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?

- 防除の際には、捕獲した個体を生きたまま保管・運搬せざるを得ない場合がありますが、その場で殺処分できる場合を除き、特定外来生物を生きたまま運搬することは法律違反になってしまいます。しかし、事前に「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続を行うことで、それらの行為が適法に実施可能になります。

- 他にも、「防除の公示」「防除の確認・認定」の手続きをとることで、次のようなメリットが生じます。

・国立公園特別保護地区及び同公園特別地域において、自然公園法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能になります。

・原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域において、自然環境保全法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能になります。

・防除の公示・確認・認定の手続きをとった防除については鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けずに実施をすることが可能です。

・また、地方公共団体が公示や確認の手続きをとった場合には、上記のほかに、防除に必要な限度内でその職員が他人の土地・水面に立ち入って捕獲等や立木竹の伐採をしたり、防除の原因となった行為をした者がいた場合に、防除費用の全部または一部をその者に負担させることができる等のメリットもあります。 - 具体的な手続きについては、特定外来生物防除実施要領を参照していただき、各地方環境事務所等にお問い合わせください。

【参照】環境省ウェブサイト

環境省HP 地方環境事務所等一覧

https://www.env.go.jp/nature/intro/reo.html

Q6 : 特定外来生物以外の外来種は、防除する必要はないのですか?

- 特定外来生物に指定されていなくても、侵略的外来種については、防除が必要な場合があります。

- 生態系被害防止外来種リストに掲載されている外来種でも、地域によって侵入・定着の状況や被害や影響の大きさが異なると考えられます。それぞれの地域において、侵略的外来種の生息状況を把握し、地域の生態系に与える影響等を予測したうえで、防除の必要性が高いものを見極めて実施することが重要です。そのためには、「地域版の外来種リスト」を作成することが有効です。

- 一般的に、島嶼や陸水域などでは外来種が侵略的となる場合が多く、それぞれの地域における被害を見極めて防除を行うことが重要です。

- さらに、生態系被害防止外来種リストには掲載されていない新たな侵略的外来種が日本に侵入する可能性もあります。そのような場合には、早期防除がとても重要になりますので、見なれない生物を発見した場合には環境省地方環境事務所等にお問合わせください。

- 既に定着した外来種の防除には予算や人員等のコストを要します。また、やみくもに捕獲・除去するだけでは、良い成果につながらないこともあります。目的に応じて対象種、目標、地域、期間などを決めて防除体制を構築し、計画的に防除を進めることが重要です。

Q7 : どの自治体が、どのような防除をしているのか知りたいです。

- 令和5年4月1日以降に都道府県が防除の公示を行って防除を行うものや、市町村が防除の確認を受けて防除を行うものはhttps://www.env.go.jp/nature/intro/3control/kouji.htmlに公示されています。

また、令和5年3月31日までに自治体が防除の確認を受けて防除を行うものはhttps://www.env.go.jp/nature/intro/3control/kakunin.htmlに公示されています。 - 防除の現場で殺処分を行うことが可能な外来魚などの場合には、自治体が「防除の確認」を受けずに防除を実施している場合も多くあります。

Q8 : 侵略的外来種が発見されたのですが、まだ具体的な被害が出ていないのでしばらく様子を見たいのですが。

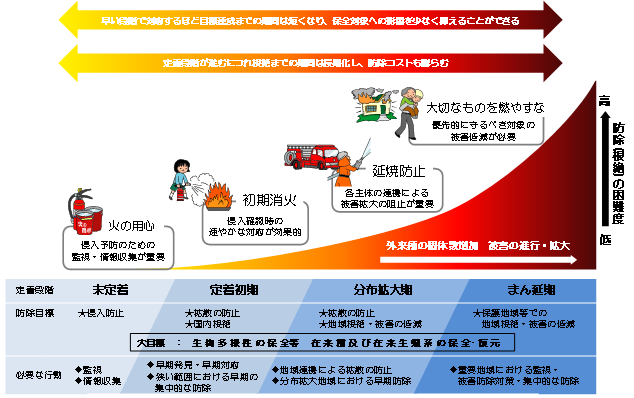

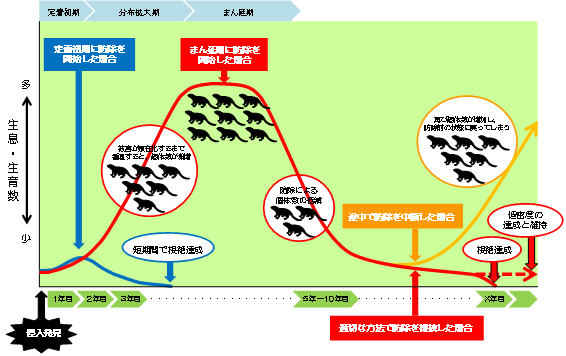

- 外来種対策を実施する場合には、「予防原則」に基づいて行うことが重要です。早期発見・早期防除により低コスト・短期間での防除が可能となり、根絶につながり、生態系等への被害を最小限に抑えることができます。

- 被害が顕在化するようになった時には、すでにその地域には相当数の外来種が生息していると考えられます。そのような状態になってからの防除を行うには、長期間にわたって予算的・人的なコストが必要となります。また、外来種を根絶できたとしても、在来の生態系の回復にはさらに長い時間を要することになります。

- 侵略的外来種の初期対応の必要性は、火災における初期消火の重要性に喩えられます。燃え始めは少ない労力で消火でき、被害も小さくて済みます。しかし、燃え広がるにつれて消火は急速に困難になり、被害も加速度的に大きくなります。

火災では「火の用心・初期消火」が重要なように、外来種対策でも「早期発見・早期防除」が重要です。

侵略的外来種の定着段階と防除の困難度 「外来種被害防止行動計画」より

Q9: 早期防除が必要と言われても、被害が発生しなければ予算がつきません。

- 予防原則に基づいた早期防除の重要性については「Q8」のとおりです。

- 「予防原則」の重要性を内外の関係者に理解してもらうためには、各自治体の環境基本計画や生物多様性保全のための地域戦略生物多様性保全地域戦略の中で、外来種対策における予防原則の重要性をきちんと位置づけておくことが必要です。また、地域の外来種リストを作成しておくことで、具体的にどのような外来種の侵入・定着が想定されるのかを予測することか可能となり、いざというときに速やかな対応が可能になります。

- 被害が発生するのを待ってから対応するのでは、結果的に長期にわたって高いコストを負担し続けなくてはならなくなることは明らかです。また、地域の生物多様性という大切な財産まで失いかねません。外来種防除の予算は、生物多様性保全や地域の生態系保全に関する事業、農業被害対策、生活環境被害防止対策、公園管理、河川管理、地域の活性化事業、雇用対策事業などと関連付けて確保することも可能であると考えられますので、それぞれの自治体で工夫することが期待されます。

- 兵庫県が行ったシミュレーションによると、ある地域のアライグマの生息頭数を100頭と仮定した場合、全く捕獲しなければ10年後には5,000頭余り、12年後には10,000頭を超えるとされています。また、捕獲に取り組んだとしても毎年30~40頭の捕獲では増加の一途をたどり、根絶するためには毎年50頭の捕獲で9年、毎年60頭の捕獲で5年、毎年70頭の捕獲で4年かかると推計されています。つまり、早期に対策をとる方が総捕獲数、コスト、被害を全て少なく抑えることができるのです。

「外来種被害防止行動計画」より

Q10: 自分達の自治体の範囲で防除しても、隣接する自治体が防除をしなければ、効果は無いのではないですか?

- 広い範囲に分布する外来種については、自分達の自治体の範囲でどれだけ捕っても近隣から次々に入ってくる事態になりがちです。しかし、何もしなければ、分布がさらに拡大して被害が増加してしまいます。

- 移動能力が高く広く動き回るような外来種の場合、防除は広域で一斉に実施することが望まれます。周辺自治体に連携を呼びかけたり、市町村の自治体であれば都道府県に相談するなど、より広域での対策について調整を行うことも重要です。

- また、現在は自分達の自治体では被害がなくても、近隣の自治体で被害が生じている場合は、すでに自分達の自治体内にも外来種が侵入している可能性が高く、近い将来同じような被害が発生する可能性がありますので、あらかじめ防除の体制や計画策定、周辺住民への普及啓発等を実施しておくことが有効です。

- 各々の自治体が責任を持って防除することが、全体として被害を最小限にとどめること、それ以上の拡大を抑制することにつながります。

Q11: 外来種の買い上げ制度は有効でしょうか?

- 外来種の買い上げ制度が有効な場合もありますが、留意すべき事項もあるため導入には慎重さが必要です。

- メリットとしては防除従事者のモチベーションが上がり、捕獲効率が高まることが期待されます。短期間に集中的に多数を捕獲したい場合や、防除の裾野を拡げ、地域住民に広く参加を促す場合には買い上げがよい手段となります。

- 一方で以下に示すデメリットもあり、導入には慎重な検討が必要です。

・人が到達しにくく、防除しにくい場所(市街地から離れた所)での防除が進まない。

・防除従事者に、お金のために外来種を持続的に確保したいという心理や、「自分の秘密の採集地」を確保したいという心理が生じうる。 - 買い上げ制度を導入する場合は、目的を明確にし、あらかじめ期間を限定した上で実施した方がよいでしょう。

Q12: 防除計画を立てる際、どれくらい先までの期間を想定すればよいのですか?

- 防除を進める期間の設定は重要ですが、どのくらい先までを想定するかは、外来種の種類や防除の目的、手法により異なりますし、また新たに侵入したものなのか、すでに分布を広げているものなのかによっても異なります。

- ひとつの目安として、新たに侵入が確認された外来種については最初の1ヶ月で集中的に対応し、その後、半年または1年の単位で計画を立てればよいでしょう。

- また、既に定着しており分布や個体数がある程度安定している外来種の場合には、3~5年後の中期を見据えながら、1年単位で計画を立てるとよいでしょう。

- 重要なことは、防除の実施に際して生物の季節性(フェノロジー)を考慮することです。その生物を発見・捕獲しやすい時期、繁殖・分散の直前の時期などに集中して防除を行うことで、効率的な防除を推進できます。例えば、梅雨期にある場所に集まって繁殖する動物であれば、それを狙って捕獲すべきであり、秋になってからの作業は無駄になります。

- 年度末から年度初めの3月から6月にかけては、多くの小動物や植物の活動が活発になる時期で、防除効果が高まるものが多い時期です。行政の事業では年度が切り替わる時期と重なるため、防除作業が中断されがちですが、この時期を外さないよう計画を立てて実施することが重要です。

Q13: 外来種防除のための予算がありません。

- 予算を確保するためには、まず外来種対策の必要性や重要性を内外の関係者に理解してもらう必要があります。そのためには、被害の状況を把握するとともに、各自治体の環境基本計画や生物多様性保全のための地域戦略の中に、外来種対策の方向性をきちんと位置付けておくことが重要です。また、地域の外来種リストを作成しておくことで、防除の必要性について客観的で速やかな判断が可能になると考えられます。

- 必ずしも外来種防除としての事業を立ち上げなくても、農業被害対策、生活環境被害防止対策、希少種保全、公園管理、河川管理、地域の活性化事業、雇用対策事業等を活用し、その中で外来種対策を実施するなど、独自に工夫している自治体もあります。

Q14: 薬剤での防除は効果が高いと思いますが、地域住民から苦情が出ないか心配です。

- 薬剤による防除は、一般的にマイナスイメージがあり、特に地域住民には強い拒否反応が生じ得るという側面もあります。これは、薬剤に対する不安だけでなく、実施にあたっての検討過程の不透明さにより不信感が増大してしまうことも原因の一つです。そのため、薬剤の使用を検討する場合はなるべく早い段階から地域住民とのコミュニケーションの場をもち、合意形成を図ることが重要です。

- 手作業やトラップを用いた従来の物理的防除と比べた際に、薬剤を用いた防除(化学的防除)にはいくつかのメリットとデメリットがあります。

- メリットとしては、薬剤の散布等によって短期間に、一斉に防除できること、人の手が届かない場所や人が到達できない地点での防除が可能になること、薬剤の選択によって標的種だけを選択的に防除できることなどが挙げられます。

- デメリットとしては、薬剤による環境リスクが生じる可能性が挙げられます。具体的には、薬剤の種類によっては非標的種に広く影響が及ぶこと、薬剤が水などによって拡散して周辺環境に影響を及ぼし得ることなどが想定されます。

- しかし、薬剤にはリスクがある反面、物質ごとに半減期が決まっており、リスクの管理が可能となります。地域住民を含む関係者の間で、科学的な知見を共有し、外来種による被害と薬剤の使用によるメリット・デメリットを比較検討することが重要です。

- 薬剤の使用に際しては、薬事法、農薬取締法といった法令をよく知り、それを遵守した取扱が必要となります。

Q15: 今いる外来種より、もっと強い生き物を放せば駆除できるのではないですか?

- 外来種の天敵となる新たな生物を導入することは、歴史的にみても多くの重大な失敗を重ねており、十分に慎重になるべきです。例えば、次のような例があります。

・沖縄島や奄美大島では、ハブやネズミの駆除を目的としてマングースが導入されましたが、結果的に期待した効果が得られなかったばかりか、マングースにより地域固有の希少な野生生物が次々と捕食され、絶滅の危機に瀕する事態となりました。さらに、増えたマングースを駆除するために、多額のコストと長い年月を要しています。

・小笠原諸島では、アフリカマイマイの駆除のために導入されたヤマヒタチオビによって、多くの在来巻貝が絶滅の危機に追いやられています。

・小笠原諸島や南大東島、石垣島では、害虫駆除のために導入されたオオヒキガエルが増え、地域固有の生物が捕食されるなどの被害が確認され、防除が続けられています。 - 一方、生物を活用した新たな防除として、例えばフイリマングースの探索に、十分訓練されたイヌを用いる手法などがあります。この方法は従来のトラップによる手法では得られなかった成果を挙げています。外来種の防除に生物を用いることは、その生物を管理下に置き続けられる場合に限られるでしょう。

Q16: アライグマを捕っても捕っても減らないのですが・・・

- アライグマの生息数を減らすためには、毎年、増加する個体数を上回る数を捕獲しなければなりません。しかし現実的には、捕獲数が増加数を下回っているケースが見受けられます。これまでの捕獲結果などを踏まえて、減らすために必要な捕獲数を検証し、十分な捕獲努力を継続することが重要です。

- 兵庫県が行ったアライグマの捕獲に関するシミュレーションの結果によると、生息数の40%程度の捕獲では生息数の増加を抑制することはできず、生息数の50%以上を毎年捕獲した場合は生息数を減少させることができることが示されています。つまり、理論的にある一定数以上捕獲しないとせっかく捕獲しても効果が上がらないことがわかっています。

- アライグマについては、環境省が作成した「防除の手引き」が公表されています(下記URL)。上記に記したシミュレーションのデータも示されていますので、詳細はこちらを参照してください。

【参照】

環境省ウェブサイト アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)

https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf

Q17: 防除で捕獲した動物はどのように処分すればよいですか?

- 動物の種類に応じて、関連法令(動物愛護管理法、外来生物法等)に留意しながら適切に処置することが必要です。ここでは、主に哺乳類や鳥類、カメなどの爬虫類を想定して回答します。

- 防除で捕獲した動物については、殺処分を想定することが基本となります。

生き物を殺すことに抵抗を感じるかもしれませんが、防除では多数の動物が捕獲されることから、その全てを適切に飼養し続けることは現実的には困難です。長期的な見通しをもって冷静に判断することが必要です。 - 動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」。)の第44条では、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけることが禁止されています。なお、人の占有していない野生の外来種については、動物愛護管理法の対象とはなりませんが、その処分に当たっては、できる限り対象となる動物に苦痛を与えない方法をとるようにしましょう。

【参考】環境省ウェブサイト 動物の殺処分方法に関する指針

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/shobun.pdf - 殺処分の方法としては、哺乳類や鳥類の場合には薬剤や二酸化炭素を用いた手法、爬虫類の場合には冷凍による手法が一般的です。なお、殺処分後の処理方法とコストについても検討しておくことが必要です。

- 生き物を殺すことについて反発の声が上がることも想定されますが、外来種の防除では、生き物をみだりに殺しているわけではなく、在来の生物の命を守るなど、生態系等の保全のために必要な行為であることを地域住民に理解してもらうために、事業の目的やその効果を説明することも必要です。

- もし、殺さずに済む方法があればそれを採用しても構いませんが、あとで再び捨てられたり逃げ出したりしないよう、十分な注意が必要です。なお、特定外来生物に指定されている種類をペットとして飼養したり、生きたまま譲渡したり運搬することは外来生物法で禁止されています。(動物園等における展示等、特別に許可を得た場合を除く。)

- 平成27年12月に国内で初の特定外来生物の根絶事例となったカナダガンでは、27羽が許可を得た動物園などに引き取られましたが、残りはやむを得ず殺処分となりました。