1.市町村による分別収集量の増加

分別収集を実施する市町村・分別収集量は増加傾向にあります。特に、ペットボトル、プラスチック製容器包装の収集量が大幅に拡大しています。

※紙製容器包装とプラスチック製容器包装は平成12年から集計しています。

2.リサイクル率の着実な増加

容器包装リサイクル法の成立後、一般廃棄物全体のリサイクル率は、増加の一途をたどっています。

3.一般廃棄物の最終処分量の減少と最終処分場の残余年数の改善

リサイクルの進展もあり、一般廃棄物の最終処分量が年々減少しています。また、最終処分場の残余年数についても一定の改善が見られます。

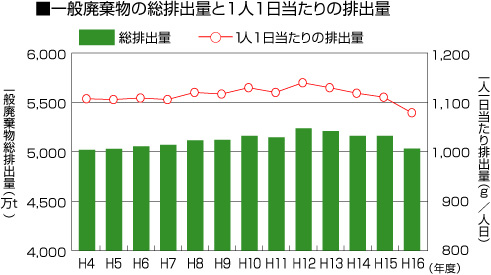

(1)家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量の高止まり

家庭から捨てられる一般廃棄物の排出量は横ばいとなっています。また、家庭ごみに占める容器包装廃棄物の割合も変わらず大きなものとなっています。

| 平成9年度 | 平成12年度 | 平成15年度 | |

|---|---|---|---|

| 一般廃棄物の排出量(千t) | 51,200 | 52,362 | 51,607 |

| 家庭ごみの排出量(千t) | 35,228 | 34,372 | 34,656 |

| 容器包装廃棄物の割合(容積比%) | 55.53 | 61.76 | 61.32 |

| 容器包装廃棄物の割合(重量比%) | 22.59 | 23.67 | 23.30 |

このため、リサイクルのみならず容器包装廃棄物の排出の抑制(リデュース)を一層推進する必要があります。

(2)容器包装リサイクルに関する社会的コストの増加

容器包装廃棄物の分別収集・選別保管に伴い市町村の負担が増加しています。

- 1.市町村による分別回収・選別保管コスト:約3000億円

- 2.ごみ処理量の減少による焼却・埋立て費用の削減分を差し引いた容器包装リサイクル法施行後の純増分:約380億円

(環境省による平成15年度の推計)

また、特定事業者の支払う再商品化委託費も年々増加しています。

※平成18年度は予算額

このため、分別収集・再商品化の効率化・合理化を推進し、社会的費用を抑制することが必要です。

(3)ただ乗り事業者の存在

再商品化義務が課せられているにもかかわらず義務を果たさない、いわゆる「ただ乗り事業者」が未だ一定数存在しており、事業者間の不公平が発生しています。

このため、事業者間の公平性を確保する必要があります。

(4)使用済ペットボトルの海外流出

住民と市町村の努力により集められたペットボトルの一部が海外に輸出されており、国内での再商品化の実施に支障が生じるおそれがあります。

このため、国内における円滑な再商品化を進める必要があります。

平成16年からの約1年半にも及ぶ中央環境審議会等による審議、答申を踏まえ、

平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布されました。

見直しの基本的方向

- 容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進

- リサイクルに要する社会全体のコストの効率化

- 国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携

改正容器包装リサイクル法は、平成18年6月9日に成立、6月15日に公布されました。

改正容器包装リサイクル法の概要

この基本的方向に基づき、容器包装リサイクル法の課題に対応することにより、容器包装廃棄物に係る排出の抑制及び再商品化の合理化等を促進します。

1.容器包装廃棄物排出抑制推進員制度の創設

環境負荷の少ないライフスタイルを提案しその実践を促す影響力のある著名人の方やオピニオンリーダー等を容器包装廃棄物排出抑制推進員として環境大臣から委嘱を行うこととしました。この推進員(愛称「3R推進マイスター」)には、容器包装廃棄物の排出の状況や排出抑制の取組の調査、消費者への指導・助言等を通じて、消費者のリデュースに関する意識啓発等について幅広く御活躍いただく予定です。

2.事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入

事業者における排出の抑制を促進するための措置として、レジ袋等の容器包装を多く用いる小売業者に対し、国が定める判断の基準に基づき、容器包装の使用合理化のための目標の設定、容器包装の有償化、マイバッグの配布等の排出の抑制の促進等の取組を求めることとしました。また、容器包装を年間50トン以上用いる多量利用事業者には、毎年取組状況等について国に報告を行うことを義務付けることとしました。

アクション1 買い物袋を持参しよう!

レジ袋は1年間に約300億枚(1人1日約1枚)がごみになっています。また、容器包装全体の量では、容積で家庭ごみの6割を超えています。環境省では、容器包装ごみを削減するため、マイバッグやまいふろしきを持参してレジ袋を断ることを呼びかけています。自分の買い物バッグを持って、買い物に行くことを一つの楽しみにしてみませんか。

アクション2 過剰包装を断ろう

買い物して気付くことは、ラッピングされた商品やフィルムに包まれた食品など、私たちの生活の身近にどれほどの容器包装があるかということです。レジ袋だけでなく、過剰に包装された商品はそれだけ容器包装ごみが多く出ることになります。私達の生活に本当に必要な容器包装は何かを考え、簡易包装化された商品や、昔ながらの包装を用いない量り売りの商品を選択してみませんか。

3.事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設

容器包装廃棄物の分別収集は市町村が行い、再商品化は事業者が行っていますが、市町村が質の高い分別収集(異物の除去、消費者への適正な分別排出の徹底等)を実施した場合、再商品化処理コストが低減され、当初想定していた再商品化費用を下回ることとなります。

このように、容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るため、実際に要した再商品化費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集による再商品化の合理化への寄与の程度を勘案して、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設しました。

各市町村への資金の拠出については、より効果的・効率的に容器包装に係る3Rを推進する観点から、市町村ごとの分別基準適合物の質やこれによる再商品化費用の低減額等に着目して行うことを検討しています。

4.再商品化の義務を果たさない事業者(ただ乗り事業者)に対する罰則の強化

特定事業者の役割・・・再商品化(リサイクル)義務の履行

容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、特定事業者として再商品化義務を負います。再商品化義務の履行する方法として、指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)が、特定事業者からの委託を受けて再商品化(リサイクル)を実施しており、特定事業者は、この協会に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。

ただ乗り事業者とは?

特定事業者であって再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務をきちんと果たしていない(再商品化費用を払っていない、過少に払っている)事業者のことをいいます。

今回の改正では、このただ乗り事業者対策を強化するため、主務大臣からの命令があったにもかかわらず、再商品化義務の履行を適切に果たさない場合の罰則が50万円以下の罰金から、100万円以下の罰金に引き上げられました。

このほか罰則では、容器包装多量利用事業者による排出抑制促進の違反について50万円以下の罰金が、事業者による定期報告・報告徴収の義務違反について20万円以下の罰金が新たに設けられました。

5.円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化

ペットボトルが国外に流出

使用済みペットボトルは、原油価格の高騰や資源としての価値の高まりを受け、年間約20万トン(2004年度時点)が中国、香港等の国外へ流出しており、国内の円滑な再商品化の実施に支障を来すおそれがあります。このため、容器包装廃棄物の円滑な再商品化を図るため、「再商品化のための円滑な引渡し」を基本方針に定める事項に追加して国の方針を明らかにすることとしました。

これを受け、新たな国の基本方針として、

(1)市町村は、自ら策定した分別収集計画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること、

(2)市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があることが明らかにされました。今後はこの基本方針に基づき、我が国における円滑な再商品化を推進していくこととしています。

プラスチック製容器包装のサーマルリカバリー[平成19年4月施行]

市町村による分別収集の拡大により、今後の5年間でプラスチック製容器包装の分別収集量が再商品化可能量を上回る可能性があることから、このような場合の緊急避難的・補完的な対応として、プラスチック製容器包装を固形燃料等の原材料として利用することを再商品化手法として認めることにしました。

ペットボトルの容器包装区分の変更[平成20年4月施行]

容器包装区分のうちペットボトルについては、現在「しょうゆ・飲料」を容れたペットボトルに限られていますが、それ以外の商品を容れたペットボトルにも再生利用に適したものが存在することから、新たにペットボトル区分の中にめんつゆ、ノンオイルドレッシングの調味料等再生利用に適した商品を入れたペットボトルを追加することにしました。具体的な商品については現在検討中であり、今後具体的に定めていく予定です。

![廃棄物の排出抑制の促進(レジ袋対策)[平成19年4月施行] ◆容器包装廃棄物の排出抑制の促進(レジ袋対策)[平成19年4月施行]](img/2-1_h3.gif)

![質の高い分別収集・再商品化の推進[平成20年4月施行] ◆質の高い分別収集・再商品化の推進[平成20年4月施行]](img/2-2_h3.gif)

![事業者間の公平性の確保[平成18年12月施行] ◆事業者間の公平性の確保[平成18年12月施行]](img/2-3_h3.gif)

![容器包装廃棄物の円滑な再商品化[平成18年12月施行] ◆容器包装廃棄物の円滑な再商品化[平成18年12月施行]](img/2-4_h3.gif)