我が国の歴史を振り返ると、かつて他の国や地域でもみられたように、人々は物の利用についていわゆる「もったいない」の精神と「清潔」にしたいという気持ちが自然と調和した社会を形成していました。これを、本白書では「原始循環型社会」と呼び、検証を加えます。

本章では、原始循環型社会において、我が国がどのようなシステムを形成していたか、江戸期から振り返ります。この江戸期には、現代社会に通じる、あるいは国によっては大いに参考にもなるシステムがありました。

さらに、明治時代以降の我が国が、経済発展を目指して、大量生産・大量消費社会へ歩んでいった歴史を振り返りつつ、21世紀の我が国の新たな循環型社会へ向けて歩んでいる道筋についてもふれていきます。

江戸時代の我が国の社会は、地域での活動を中心とした循環型の社会であったと考えられます。また、現代に比べて低炭素型の社会活動を営み、自然共生の面でもより深い経験を伴った生活をおくっていたものと考えられます。持続可能な社会は、低炭素型社会、自然共生型社会、そして循環型社会の構築に向けた統合的な推進の上に成り立つとの考えからも、この時期の取組は示唆に富んでいます。

(1)江戸の衛生的な循環システム

江戸の都市は、世界に類をみない衛生的な都市であったとされます。稲作を基調とした社会システムの中で、し尿や生ごみといった有機物が農村で肥料として土に還り、都市に残ることがなかったことがその理由とされます。近世ヨーロッパの都市ではし尿の処理に有効な手段がとれずペストやコレラといった伝染病が猛威をふるいましたが、このような伝染病の発生は、日本では、病原体の媒介となりうるし尿等が放置されずに有効活用されていたために、比較的少なかったようです。

新たな循環型社会基本計画で示された「地域循環圏」の考え方は、地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環を形成することの重要性を謳っています。この点を踏まえ江戸がいかに循環型の社会を実現させていたのか、地域や物の特性を活かした地域内での循環圏の構築という観点から概観します。

ア 地域や物の特性を活かした循環圏の構築

江戸時代には、地域や物の特性を最大限に活かすことは重要なことだと考えられていました。例えば、「三里四方」という表現が使われましたが、これは半径三里(約12キロメートル)の間で栽培された野菜を食べていれば、健康で長寿でいられるということを意味しています。場所によっては「四里四方」や「五里四方」などと使い分けられ、栽培される野菜の移動距離には違いがあったようですが、こういった表現からも、地域や物の特性が重要視されていた様子が伺えます。こうした考え方は、現代の「地産地消」という言葉の中に引き継がれているといえるでしょう。

江戸時代は、田畑の土作りや野菜栽培において、都市から出るし尿や灰などが有効に活用されていましたが、それらは単に農家に引き取られただけでなく、金銭や野菜と取引・交換されていました。こうしたやり取りは、都市周辺の農家の土壌を肥沃なものとしただけでなく、都市と周辺農村地域の間の循環圏を育て、農家の自立や都市発展の一助となり、経済と環境の好循環の好例となっていました。

安全で衛生的な日本の肥だめ

我が国では、弥生時代に稲作が中国大陸から伝来しました。当初は朝鮮半島等からの渡来人の技術指導によって、耕作技術が発達しましたが、他方、我が国の気候や風土にあった灌漑技術や営農方法が独自に開発されるようになりました。中でも、施肥の方法については、当初は木の若葉や刈草、あるいは焼畑農業による肥灰を用いていましたが、人口が増加し、水田面積が広まるにつれて、牛馬の糞が用いられるようになり、さらには、平安時代に米と麦の二毛作が始まると、人のし尿も用いられるようになりました。

ところで、し尿はそのまま放っておくと、悪臭を放つため生活環境に支障が出ますし、各種の病原性細菌や寄生虫の卵等が含まれている場合には、感染症の発生源にもなります。また、仮にし尿をそのまま肥料として使用した場合、腐敗する過程で発熱し、またアンモニア等の有害なガスが発生してしまうため、作物の根を傷つけてしまうこととなってしまいます。

このため、し尿を農地で利用するためには、腐敗しないよう化学的あるいは生物化学的に安定させるとともに、病原菌等による感染症が社会に蔓延しないよう衛生的に安全化させておく必要があります。では、昔の人は、し尿をどのように安全に、またを安定化させた上で利用していたのでしょうか。

その秘密は『肥だめ』にあります。肥だめとは、し尿を熟成し肥料へと変える装置です。装置といっても、畑の脇に穴を掘り、蓋を付けた極めて簡単なものでした。

肥だめの中で、し尿に稲わら等を加えると、炭水化物、脂肪、窒素化合物など様々な有機物の混合物であるし尿が、蓋を閉めきって空気が遮断された条件下(嫌気性状態)で、種々の嫌気性細菌の代謝作用によって、有機酸、脂肪酸、アミノ酸などの比較的簡単な組成の物質に分解され、さらにメタン菌によって、炭酸ガス、メタンガス、水素、窒素、アンモニア、硫化水素などのガスが生成されます。この結果、し尿は、安定化されるとともに、発酵に伴って発生した熱によって、回虫などはほぼ死滅します。

江戸時代になると、幕府はし尿を効率的に確保するため、便所にし尿を溜めるための大きな便槽を設けるよう指導しました。この結果、農家でも都市でも便槽が設置されました。し尿はその中で、ある程度嫌気性分解された後でくみ取られ、船、あるいは牛車、馬車により郊外の農家へと運ばれた後、施肥される前に一旦肥だめへと貯留され、安定化・安全化を図った後田畑へ散布されました。

江戸時代の日本は、限られた資源や技術の中で、し尿については生活環境の保全を図りつつ、衛生的に処理し、有効利用するというまさに『循環型社会』を構築していました。現在、私たちはし尿の利活用をしていませんが、江戸時代のし尿の衛生的なリサイクルから得られるものは少なくありません。こうした経験を我が国の途上国支援、特に衛生教育、あるいは集落開発という観点から伝えていくことが非常に有意義だと考えられます。

イ 米や野菜の栽培におけるし尿等の肥料利用にみられる地域循環圏

江戸時代は、米の生産力が政治力の中心となっていたため、幕府や各藩は、新田開発や米の生産能力の向上を重要な施策の一つとして推進していました。その結果、慶長年間(1596~1614)には全国で約160万町歩(約160万ha)であった米の耕地面積は、享保年間(1716~1735)には約300万町歩(約300万ha)にもなり、およそ一世紀の間に80%の新田が開発されました。また、同時に様々な経験の蓄積や技術の発達がみられ、米の生産性向上に寄与していきました。例えば、江戸時代の代表的な農業書『農業全書』(1696年、宮崎安貞著)の中には、「やせ地に糞尿を施すことが急務である。農家は糞屋を整えて人糞尿を貯えておかなければならない。ここには腐敗したもの、勝手もとの濁水から沐浴のあか水まで貯めて、腐熟してから使うようにする。牛馬は段々に堆み重ね、牛馬が多いときは小山のように積むのがよい。肥やしにもいろいろな種類があるが、上糞とは人糞尿に油かす、干鰯、鯨の煎粕などを加えたものだ。」という記述が見られ、肥料の研究が進んでいたことが伺えます。また、灌漑用揚水施設としての水車の利用や、水流を管理する井堰・堤防といった技術の発達も見られました。

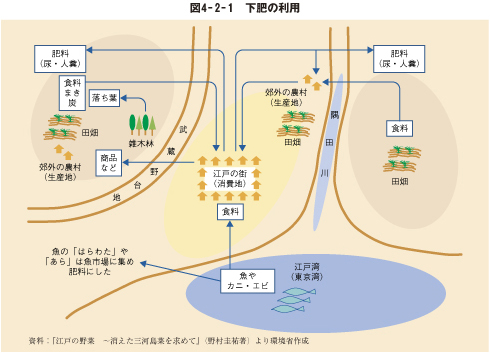

こうした農業の進展は、一方で、田畑の肥料をいかに確保するかという問題と表裏の関係にありました。この問題を解決した要因の一つとして、都市から大量に出るし尿や灰が、周辺の農村で肥料として有効活用されたことが挙げられます。前述したように、江戸時代には、都市で出されたし尿や灰が有価で農家によって引き取られ、田畑の肥料として利活用され、そこで栽培された米や野菜が江戸の人々の食材に供されるという循環が成立していました。都市は、農村との役割分担の中で物質循環を進め、衛生的には比較的清潔を保ち、下肥(人糞)や灰は都市住民の一つの財源にさえなっていたようです(図4-2-1)。

下肥は、江戸時代を通して貴重な有機資源となっていました。100万人ともいわれる大都市であった江戸から発生する下肥は、江戸周辺の農家に運ばれて肥だめにためられました。肥だめは、発酵による熱の発生によってし尿の衛生的な利用を可能にし、良質な肥料として周辺の野菜栽培に活用されていました。江戸時代のトイレは、江戸では「後架」、上方では「雪隠」など様々な呼び方がありましたが、都市の住民が暮らす長屋住まいにおいては、共同使用が一般的でした。また、トイレを設けるに当たっては、汲み取りのし易さを考慮された作りになっていました。

江戸近郊の農家は、肥料として活用するためのし尿を確保するために、武家屋敷・長屋ごとに契約を結び、金銭あるいは現物との交換で、し尿の汲み取りの権利を得ていました。江戸中期には、都市と農家とのし尿取引を取り仕切る仲買組織もあらわれ、し尿は盛んにやり取りされていました。江戸後期には、し尿取引価格の高騰で経済的に逼迫した江戸近郊の農民が、幕府に対して陳情を行うといった例も見られ、都市のし尿が、農民にとって重要な肥料だったことを伺わせます。

また、江戸の都市からは、炊事の度に薪が使われたために大量の灰が出ましたが、これらの灰も農民の肥料として有効活用されていました。都市住民は、家庭からでる灰を捨てずに貯めておき、灰買人がその灰を回収して農家に売り、肥料として使用されていました。灰は、肥料以外にも様々な用途がありましたが、とりわけ肥料としてみるならば、都市と農村の間を往来する循環資源の好例として上げられます。

江戸時代には様々な特産品が生まれましたが、江戸の都市周辺では、野菜が特産品として栽培されていました。例えば、練馬大根や小松川周辺で生産された小松菜、また、滝野川牛蒡などの「江戸野菜」は、その質・量ともに江戸の人々の日常生活を満たすのに十分なものでした。このような充実した特産品の生産も、し尿の肥料としての有効活用による恩恵を受けた代表的な例と言えます(図4-2-2)。

し尿の値段

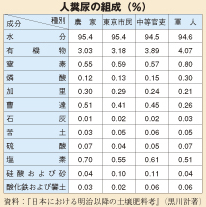

江戸時代には、し尿に値が付けられ売買されていましたが、その値段は階層によって異なっていました。田畑にまく肥料は、窒素や燐の含有量が重要な要素となるため、食していたものの違いから、し尿の品質ごとに肥料としての価値に重み付けがされていたようです。

なお、昭和初期の日本人のし尿分析(ケルネル教授、東京農林学校(後の東京大学農学部))によると、農家や軍人など職業によって窒素や燐酸の含有量が異なっていることが分かります。

「下らない」と地産地消の地域循環圏

上方から運ばれてくる高級な酒に対して、江戸の酒は安く手に入ったため「下らない」酒と呼ばれており、現代の「下らない」の語源とも言われています。

「下らない」の言葉は、しかしながら、上方の産物が江戸の都市周辺の成長で容易に手に入るようになったことの裏返しでもあります。「下らない」と成長が実はこのような裏腹の関係にあったことは、現代の「下らない」と考えられているものも、考えようによっては多様な背景があり、有効に使うことができることを示しているかもしれません。

ウ 様々な地域特性に応じた地域循環圏

江戸以外の地域でも、地域特性に応じた循環の取組が見られました。大坂や京都といった上方地域では、し尿の利用とそれに伴う地域内の循環がみられました。例えば、摂津や河内の農家は、大坂の都市住民と契約を結んで汲み取りを行い、肥料として利活用していたようです。また加賀の前田藩でも、し尿が有効活用されていた例がみられます。

このように、全国各地でその地域の特徴を活かしながら、循環圏が構築されていました。

(2)ごみの適正処理システム

現代に通じる江戸時代の廃棄物処理の代表的な例として、幕府が公認した請負人が、廃棄物を収集・運搬して、最終処分地まで運んで処分するシステムが上げられます。こうしたごみの適正処理システムを構築していくことが、循環型社会を形成する上で前提となります。

ア 江戸のごみ処理システム

江戸の町々のごみ処理は、その初期においては、屋敷内や空き地、川や堀への投棄といった方法で行われていました。また、江戸の町割は、中央の空き地を囲むように作られた「会所地(かいしょち)」と呼ばれる空き地があり、ごみ投棄場としても使用されていました。しかし、交通路や水路、防火帯としての機能が阻害されるのみならず、付近の住民が悪臭やカ、ハエなどで悩まされるという弊害がありました。

そこで、当時の奉行所は慶安2年(1649年)に「町触」を出し、「会所地」にごみを投棄することを禁止し、さらに、明暦元年(1655年)には深川永代浦をごみ投棄場に指定しました。寛文2年(1662年)には、処理業者も指定し、一定の場所に集められたごみを処理業者が処理する仕組みが整いました。こうした様々なやり取りを基礎として、江戸のごみ処理は、収集・運搬・処分という、ごみ処理の3つの過程が、江戸の町の中で組織化されたのです。

このような政策は、その実施に当たって住民の生活に適合するように調整され、町奉行は法令を出す際に、その可否を町に問い合わせてから行うこともあったようです。江戸の住民は支配者からの法令を、住民の生活の規範に仕立て上げる才覚を持っていたと言われます。江戸のごみ処理システムが比較的早い時期に整備されたのも、こうした住民の知恵が土台となっていたといわれます。

また、ごみが指定場所以外の土地に捨てられることを禁ずる法令も多く出されました。元禄12年(1699年)頃には、川への投棄等の禁止や、処理業者が適正に処分場まで運搬することを定めており、現代の不法投棄対策とも通底する、適正処理の仕組みが整えられていました。

イ 新田開発

最終的に永代浦に運ばれたごみですが、庶民から排出される生ごみや、火事によって発生した残土がその中心であり、これらは1年もすれば自然に分解してしまうものでした。永代浦がもともと湿地帯であり、ごみとして捨てられていた残土などが土壌を形成したために、新田開発をすすめる幕府にとってはごみから出来た土地もまた、利用価値があり跡地利用されていたようです。

深川永代浦の埋立て開始を皮切りに、永代島新田、砂村新田(49.5ha)等、江戸期の主な埋立地だけでも10か所に及び、18世紀後半には38万坪余りが埋め立てられたとされています(図4-2-3)。

江戸時代と人々の取組

江戸時代の人々は、「もったいない」のこころをもって、様々な物を大切に使用していました。これは、現代社会で循環型社会に向けた取組を進める上でも参考になります。例えば、江戸の都市では、1000に及ぶ組織がリサイクルを生業として働いていたといわれる例にも見られるように、士農工商それぞれに、循環型社会に通じる動きがみられました。

江戸の武士を象徴する「質素倹約」という表現は、武士が物を無駄に使わずに生活していた様子を伺わせます。当時の武士の生活の心得を説いた『経済随筆』では、「衣服を購入するさいには家族で同じ柄の服を購入し、後々つぎはぎしながら使うと良い」、「使えなくなった糸くずは灯心用に使える」といった「もったいない」の知恵が紹介されています。

また、武士や治世者が「もったいない」を奨励していることがわかる資料としては、伊予・宇和島地方の中世の武将が描いた『清良記』などがあり、領民のし尿の有効活用を説いています。

さらに彦根城のように、天守や櫓(やぐら)、城壁など、建設材料の一部を再生利用品でまかなったような「もったいない」でできた城もあり、その様子は今も残されています。

また、当時の農民は、稲作を中心としており、生活用具も稲作から派生した道具が多く見られます。例えば米の収穫の後に残された稲わらは、現代においても肥飼料として有効活用されていますが、江戸時代においては、「衣食住」を彩る必需品として、あらゆる場面で活用されていました。「衣」では編笠、蓑(みの)、藁草履、「食」では米俵、糸引き納豆を作る藁苞(わらづと)、家畜のえさとしての藁、「住」では正月のしめ飾りなど様々な藁細工、草葺き屋根、むしろなど多様な用途がありました。さらに、使われ終わったこれらの生活用品は、捨てられてもなお農民の手で集められて肥料として活かされていました。

さらに、職人や商人の働きも省資源でした。

江戸時代の工業製品は、職人の手作業で作られていました。そのため、モノづくりには大変な手間がかかりましたが、資源の無駄を省いた作業が行われていました。例えば、錦絵という多色製版・印刷工程では、使用済みの版木が平面に削りなおされ、繰り返し使われていました。また、金属製品職人は、当時、金属を鉱石から製錬するのに高度の技術とエネルギーを必要としていたために、製品の原材料として、古鉄なども使用していたようです。

江戸時代は、様々な商人が現代のリユース・リペア産業とも当たる職で働いていました。例えば、瀬戸物や茶碗を接着してなおす焼継(やきつぎ)屋、鍋や釜を修理する鋳掛(いかけ)屋、桶や樽の枠をはめ直す箍(たが)屋、傘や提灯の張り替え屋など、様々な「職商人(あきんど)」が活動していたほか、着物、履物等、日用雑貨のほとんどが再使用されていました。様々な業者は一軒一軒、歩いて巡回していたと考えられ、江戸の循環型の社会を支える上で重要な役割を果たしていたと考えられます。また、こうした行商人が持ち歩いていたふろしきは、現代でもその役割が見直され、様々な場で用いられています。

他にも、金属の回収は、古鉄買いという専門の商人がいて、使えないほど古くなった包丁や鍋などの鉄製品、銅や真鍮などの金属類ならどんなものでも買いあさってリサイクルの原材料としていました。かまどで燃やしてできた灰は、「灰買い」によって集められ、農家によってカリ肥料とされるとともに(1(1)イ参照)、製紙・染色など、多くの用途があり有効に活用されていました。江戸時代の豪商人で、文化人としても有名な灰屋紹益は、井原西鶴の「好色一代男」のモデルとも言われていますが、名前(通称)が示すとおり、灰のリサイクルを生業としていました。江戸時代は、かまどなどで使われた灰が回収され、肥料の原料となったり、藍染、酒造、製紙等の工程で利用されたりしていましたが、これらのリサイクル活動が盛んだったことがわかります。

また、貸本屋も盛んで、文化五年(1808年)の記録によると、貸本屋は地域ごとに組をつくっており、江戸では日本橋南組、本町組、神田組その他あわせて12組、合計人数約650人、大坂でも約300人という人数が貸本屋を営んでいました。また、天保年間(1830年代)の「江戸繁昌記」という文献では、江戸の貸本屋は八百軒とあり、その盛んな様子が伺えます。普通の貸本屋では、170-180軒ほどのお得意先があり、江戸だけで10万軒に及ぶ貸本読者がいたと考えられます。

他にも、江戸の庶民の暮らしを支えた長屋では、狭いながらも様々な連携・協働の形がありました。例えば、長屋には共同の井戸がありましたが、「井戸端」の言葉にも代表されるように、人々が集まって炊事を行う貴重な場でした。また共同のごみ捨て場や前述した共同のトイレなども整備され、人々が共同で管理していました。子供たちへの教育に関しても、例えば、寺子屋で使用する教科書は兄弟親類で使い続けられ、100年以上に渡って大勢の子供たちに使い続けられた例もありました。

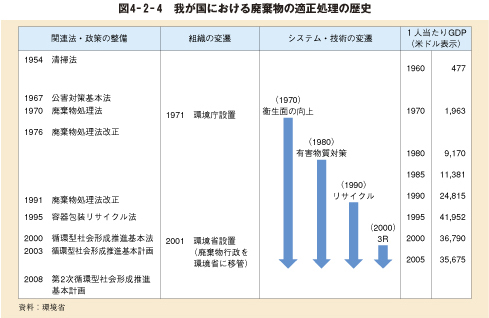

明治から平成における、我が国の廃棄物の適正処理に係る歴史を概観します(図4-2-4)。

(1)明治から昭和前期にかけて

明治に入ると、規模の大きな産業や市街地の発展が見られたこともあり、政府は清掃の方法を明示しました。その時代の廃棄物処理方法は、江戸時代のものと大差ありませんでしたが、それまでの「もったいない」のスタイルは西洋文化の流入によって徐々に変化し、有効に再使用や再生利用されていた物が廃棄されることで廃棄物は量・質ともに増加していきました。本格的な廃棄物の処分場などの建設が進められることになったのもこの頃です。

一方、諸外国との交流が盛んになると、海外からコレラ、ペスト等の伝染病が持ち込まれるようになり、明治20年末のペストの大流行を契機として、ごみ、し尿の処理が公衆衛生の見地からの問題として取り上げられるようになりました。こうして明治33年には「汚物掃除法」が制定され、市町村がごみの処理を責任をもって行うことが明らかにされました。これを受けて、東京中心部のごみを市当局が直接収集するようになり、明治44年には、東京から排出されるごみは1日800t程度、1人当たり290g程度(人口は275万人程度)であったといわれています。

(2)第二次世界大戦後(高度経済成長期以前)

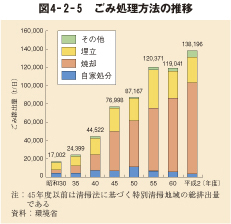

第二次世界大戦後、農地改革を契機とする農村の大きな変化と化学肥料の普及により、農村がし尿を肥料として利用しなくなると、行き場を失ったし尿の処理が問題になってきました。我が国の経済も戦後の復興期に入り、都市化の進展に伴って、ごみの処分も大きな問題になってきました。この当時、ごみ、し尿は海洋投棄や土地投棄処分に頼っており、ごみの処分場はカ、ハエの発生がひどく、不衛生なものが多い状態でした(図4-2-5)。

我が国では、昭和29年に「清掃法」が制定されました。同法は、公衆衛生の向上をはかることを目的とすることを規定した上で、清掃事業の実施主体を市町村におき、特別清掃区域の制度を設けて処理区域を明確にすることにより、処理体系を充実しようとしたものです。すなわち、当時は、「汚物掃除法」の流れをくんで、ごみ、し尿を“汚物”と称し、衛生的で快適な生活環境を保持することを目的に、公衆衛生的な見地から汚物を処理しようとするものでした。

昭和30年代に入ると、経済成長と共に化学肥料の生産が増加し、全国に普及するにつれて、肥料として活用されていたし尿は、農村での役割を失っていき、各都市では、ごみ、し尿の処理技術の開発に苦慮していました。急激な経済成長の中で、ごみの量、質の双方が大きく変化し、経済成長のひずみを背負った各自治体のごみ処理行政の苦難の時代であったと言えましょう。

昭和38年には政府が、生活環境施設整備第一次5箇年計画を策定し、都市ごみは原則として焼却処理した後、残渣を埋立処分する方針が示され、これにより、各都市でごみ焼却炉の建設が進みました。我が国が都市ごみの処理の基本を焼却及び残渣の埋立処分においたのは、あくまでも焼却により衛生的に安定化し、減量化することにありました。

(3)高度経済成長期以降

経済成長と共に事業活動に伴って排出される廃棄物の増大や、廃油の不法投棄による水域の汚染等が問題になり始め、昭和45年のいわゆる“公害国会”では、清掃法が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に改正されました。その中で、一般廃棄物・産業廃棄物の区分が定義され、一般廃棄物の処理は従前どおり市町村の義務、産業廃棄物の処理は、汚染者負担原則に基づく事業者責任と定められました。

また、有害な産業廃棄物の処分については、昭和46年の廃棄物処理法の施行時から、水銀、カドミウム等の有害物質を含む汚泥及び鉱さいの最終処分に関して人の健康保護に万全を期する見地から特に厳しい基準を設けていました。

廃棄物処理法の制定以来、処理施設の整備も進められてきました。その一方で、経済成長に伴う様々な歪みが廃棄物問題にも顕在化してきました。例えば、昭和46年から始まったいわゆる「東京ごみ戦争」は、住民や自治体の間でのごみの処理を巡る紛争として、大きな社会問題となりました。当時の東京都のごみの最終処分場は、まだ焼却処分が完全に進んでおらず、家庭の生ごみの一部は直接江東区内にある最終処分場に持ち込まれていました。一方、杉並区では、ごみの減量化のための焼却場建設計画が立てられたものの、焼却場建設をめぐる周辺住民の反対運動により進まず、引き続きごみを最終処分場へ持ち込まざるを得ませんでした。これをごみの押しつけと感じた江東区は杉並区からのごみの受入れを拒否するようになるなど、深刻な社会問題に発展しました。この問題は、ごみ処理施設の立地とそれに反対する地域住民との間の問題にどう対処していくかということを我が国が学んでいった経験の原点と言っても過言ではありません。

第一次、第二次石油危機を乗り越えた我が国は、様々な技術革新の中で経済成長を遂げてきましたが、技術革新に伴い様々な製品が生産され消費されるようになりました。このため、都市ごみの組成も変化し、ごみ焼却に伴って塩化水素など有害物質の排出が懸念されるようになり、新たな環境問題として注目を浴びるようになりました。このことが、その後のダイオキシン対策等ゴミ焼却施設の環境保全機能を万全にする原点となっています。また、し尿処理に関しては、日本固有のくみ取り便所に対するものとして、し尿の高度な衛生処理システムが確立する一方、トイレの水洗化に対するニーズから、下水道や浄化槽も普及しました。特に、浄化槽については、家庭用の小型にもかかわらず下水道並みの高級処理の技術が進展し、普及しています。

コンポストの歴史

古来より我が国では生ごみを畑に鋤き込んだり、焼却した灰を散布するなどにより肥料として利用することが行われてきました。戦後になってもプラスチックや金属等の混入が少なかった昭和30年代頃までは、都市部のごみが肥料として農村部で利用されることも多くありました。

しかし、その後都市の肥大、化学肥料の普及、農村部の疲弊・高齢化といった変化が急激に起き、都市ごみの処理は大きな転機を迎えることとなります。

地理的に山がちで埋め立てる場所が少なく、高温多湿な風土を持つ我が国では、減量化、衛生処理の観点から、昭和40年代に入ると焼却処理されることが多くなっていく一方で、一部には生ごみを市町村が機械を用いてコンポスト化(高速堆肥化とも言う)して従来のように農村部に還元しようという動きも見られました。こうして昭和40年代~50年代には、市町村の設置するコンポスト化施設が各地に見られました。

しかし、都市ごみ、特に家庭系ごみを含んだコンポスト事業はそのほとんどが以下のような問題に突き当たりました。その結果、堆肥を作っても行き先がなく、結局は最終処分場に埋めざるを得ないなどの状況に陥り、撤退を余儀なくされました。

[1]混入物の問題

昭和30年代から40年代にかけた急激な生活水準の向上に伴い、様々な物品が消費生活に取り入れられるようになると、瓶などに起因するガラス類、缶などに起因する金属類、容器や生活雑貨に起因するプラスチック類などが多く混入するようになってきました。当時はごみの「分別」という観念が乏しく、できあがったコンポストには混入物が混ざったままでした。これを施肥すると「畑が陽を浴びてキラキラ光る」と言われ、コンポストを製造しても次第に引き取り手である農家から忌避されるようになってしまいました。

[2]臭いの問題

高温多湿な日本では、生ごみが腐敗しやすいため、コンポスト化に当たっては十分な臭気対策を講じる必要がありますが、当時のコンポスト化施設ではこの対策が十分ではなく、地域住民から迷惑施設とされてしまうという事態が生じました。

[3]農家の労力の問題

昭和30年代から40年代にかけては、農村部から若手の労働力が都市に流入し、農家は次第に高齢化していった時代です。農家としても有機肥料を活用するのが持続的な農業には有効とは分かっていても、重労働となる有機肥料を施肥することは現実問題として困難になっていきました。必要な成分だけを軽作業で散布できる化学肥料の方が高齢化した農家には受け入れやすかったのです。

その後は、農村地域の一部市町村を除き、コンポスト化を推進する動きは乏しかったのですが、近年になってバイオマス利用の観点から、再び注目を集めています。平成12年には「食品リサイクル法」が制定されてリサイクル目標が定められ、19年には関係者が「リサイクル・ループ」を構築した場合の特例を核とする改正が行われました。こうした制度の後押しのもと、上記の[1]、[2]の問題をクリアしつつ、[3]については農家との連携により「顔の見える関係」を構築した新たなコンポスト化の取組が各地で始まっています。

(4)平成元年以降

ア 廃棄物処理法改正等の取組

高度成長期以後も経済活動は拡大し、我が国では物質的に極めて豊かな社会が実現されましたが、その反面、大量消費、使い捨ての生活が普遍的になるという社会的な変化が生じ、こうした変化を反映した廃棄物の量の増大、質の多様化のため、廃棄物の適正処理が困難となってきました。このような状況は、一般廃棄物については、焼却施設の能力不足と最終処分場の確保難から、関東圏の一般廃棄物が東北地方にまで運ばれ処分されるという事例や、産業廃棄物については、香川県の豊島でシュレッダーダスト等の産業廃棄物が大量に不法投棄された事件、福島県で廃油等の産業廃棄物が廃坑に大量に不法投棄された事件など、具体的な事件として表面化してきました。

廃棄物問題については、環境保全上の問題というだけでなく、日々発生する廃棄物についてどのように取り組むべきか、というより根本的な点が問題となってきたことに対応するため、平成に入ってから廃棄物処理法等の改正が行われ、適正処理の仕組みが整備されてきました。

また、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に加入するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律と併せた措置として、平成4年に廃棄物処理法が改正されました。この改正では、廃棄物の処理は国内処理を原則とするとともに、輸出の確認制度、輸入の許可制度の導入等、廃棄物の輸出入について必要な規制が行われ、国際的な廃棄物の移動についても法律に基づくルールが確立されました。

国内の有害物質対策にも進展が見られました。水銀を含む乾電池に関しては、昭和58年に雑誌「暮らしの手帖」において、廃乾電池に含まれる水銀による環境汚染のおそれが指摘され、さらに同年、東京都公害防止研究所も廃乾電池が焼却・埋立処分される過程で環境汚染を引き起こすおそれがある旨発表したため、大きな社会問題となりました。

このため、乾電池に含まれる水銀については関係者の協力を得ながら、発生源対策と再生利用が推進されてきました。

発生源対策としては、(社)電池工業会の協力の下、平成3年4月からマンガン電池について、平成4年1月からはアルカリ電池について、それぞれ水銀の使用が中止されるなど、国内で流通している電池の水銀の使用量は大幅に削減されてきました。

また、家庭から排出される廃乾電池については、同じく水銀を含有する廃蛍光灯も含め、水銀が環境中に拡散しないよう回収・リサイクルの仕組みが設けられており、多くの市区町村は、(社)全国都市清掃会議の「使用済み乾電池等広域回収処理連絡会」に参加し、分別収集した使用済み乾電池及び蛍光管を共同して回収し、処理・処分(水銀回収・再資源化)しています。

このように、製品中に含まれる有害物質の対策としては、発生源対策を講じつつ、環境上適切に再生利用できるようなシステムを構築することが重要です。その際には、仮に適切な処理施設が近くにない場合は、バーゼル条約に従って輸出を行い、海外でリサイクルを行う広域的なリサイクルを検討することも重要です(例えば、日本には、タイ、フィリピン等から水銀廃棄物が輸入され、リサイクルが行われています。)。

イ 各種リサイクル法の制定

このように、多様化、深刻化した廃棄物問題への対応の道筋は一定の方向が打ち出されました。しかし、再生資源の発生量が増加しているにもかかわらず、その相当部分が利用されずに廃棄されていたため、平成3年に、製造者等に再生資源の有効な利用の促進を義務付ける再生資源利用促進法が制定されました。一般廃棄物については、大都市圏を中心に最終処分場等の処理施設の確保が年々困難になる中で、従来うまく行われてきたガラスびんなどのリサイクルが逆有償化という問題に直面したことなどにより、一般廃棄物の中に占める割合の大きい容器包装廃棄物のリサイクルをいっそう進めることが必要になってきました。このため、平成7年に、製造者等にリサイクルの義務を課し、市町村の分別収集の計画的な取組を位置付けた容器包装リサイクル法が制定されました。これは今日でいう拡大生産者責任の理念を先取りしていたともいえ、この法律により、今まで以上に住民が参加し、社会的にも注目される形での本格的なリサイクルシステムづくりが行われるようになりました。

また、平成10年には、家電製品について製造者等によるリサイクルを中心とする処理を義務付ける家電リサイクル法が制定、平成12年には、一定規模以上の解体工事を行う解体工事業者等に建設廃棄物の分別、リサイクル等を義務付ける建設リサイクル法や、飲食業、流通業等の事業者に食品廃棄物等のリサイクル等を義務付ける食品リサイクル法が制定、更に平成14年には、自動車製造業者等に自動車破砕残さ等の引取り及びリサイクル等を義務付ける自動車リサイクル法が制定され、各種リサイクル法の充実が図られました。

分別収集の開始(広島市)

戦後の高度経済成長期、広島市でも他の都市と同じように、ごみの排出量が急増しました。それまで、生ごみは「広島ごみ」として島嶼部などの農地に還元されていましたが、化学肥料の普及などでその需要も少なくなり、昭和35年にはこれも廃止されました。行き場を失ったごみは、昭和30年代から40年代にかけ、多くの処分場で埋め立てられましたが、その確保も次第に困難になってきました。処分場跡地に作られた戸坂中学校では、昭和49年、校庭からメタンが噴出するといった問題も発生しました。

このような状況の中、広島市は昭和50年に「ごみ非常事態宣言」を発し、ごみ問題は全市民的課題であることを切実に訴えました。翌昭和51年には、ごみ減量化の一環として、全国に先駆けてごみの5分別収集を開始しました([1]燃やせるごみ、[2]燃やせないごみ、[3]資源ごみ、[4]大型ごみ、[5]有害ごみの5種類。)。開始直後は市民の戸惑いもあったようですが、次第に市民生活に定着し、「広島方式」として全国にも知られるようになりました。このことは広島市のような大都市であっても、住民の理解を得ることによってごみの分別収集が十分可能なことを示した先駆的な事例として、ごみ処理の歴史に残るものとなりました。

準好気性埋立構造(福岡方式)

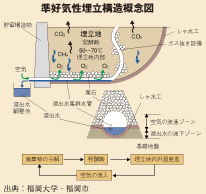

最終処分場の埋立構造の一つに、「準好気性埋立構造(福岡方式)」があります。これは、昭和40年代後半に福岡大学と福岡市から提案されたもので、施工、維持管理が簡便であり、廃棄物の早期安定化及び侵出水質の良質化が図れることから旧厚生省の最終処分場の構造基準として採用され、現在は我が国の多くの自治体が採用する埋立構造となっています。

この構造は、埋立地の底部に十分な断面を有する集排水管を設け、浸出水を速やかに埋立地外へ排除するとともに、廃棄物の分解熱で生じる対流によって、集排水管から外気が埋立地内部に自然流入する構造を取っています。これにより好気性微生物の分解能力が発揮されやすくなり、浸出水が良質化すること、また機械的に空気を送り込むことが不要で施工、維持管理も簡易であるなどのメリットがあります。

欧米で進められていた嫌気性の最終処分場に比べて、準好気性埋立は、低コストで早期安定化することが可能で、またメタンガスの発生が抑制されることから、最近では地球温暖化対策にも資する技術及び持続可能な技術として多くの開発途上国に注目されています。

六価クロム問題と廃棄物処理法改正

昭和45年の廃棄物処理法の制定により、産業廃棄物についての定義が明確化され、新たに法的に位置付けられました。しかし、当初は、その処理の実態を的確に把握する仕組みが不十分であったため、行政庁による監視・指導も不徹底になり、不法投棄などの違法行為が後を絶たない、排出事業者の責任が徹底されていないなどの問題がありました。また、廃棄物の最終処分場の確保が困難となっている中で、工場敷地内での野積み状態での放置も増加していました。

こうした状況の中、昭和50年夏、東京都内の重クロム酸ソーダ等六価クロム化合物製造工場における六価クロム含有鉱さいの不適正な処分地及びその周辺の環境汚染、さらには住民の健康障害のおそれが問題となりました。これを発端として他の地域でも広く六価クロム鉱さいによる汚染の事実が発見されたため、大きな社会問題となりました。

このように廃棄物問題が社会問題化する中で、昭和51年には、適正な最終処分を確保する観点からの規制監督の強化を中心とする廃棄物処理法の改正が行われました。

具体的には、最終処分場を新たに廃棄物処理施設として位置づけ、届出制の創設、技術基準による事前審査の導入などを行いました。委託処理の適正化を図るため、処理業の委託基準を設定するとともに、再委託を禁止しました。また、産業廃棄物の処理に関する実態を把握し、適切な監視指導を行うため、事業者及び処理業者による処理記録の作成及び保存の義務付けを行い、生活環境の保全に支障を来す場合の措置命令規定を創設しました。

この問題は、産業廃棄物も含めて、最終処分を行うにあたっては環境への影響を考慮しなければならないということを自覚したスタートであり、後に、1990年代から現在にかけて最終処分量を約7割削減するといった努力につながる原点となりました。

過去の様々な取組

我が国では、1970年代のオイルショックを契機に、全国各地で再生利用などの先進的取組が行われました。

(1)都市農村環境結合計画(ユーレックス計画)

豊橋市では、昭和55年より、廃棄物の有効活用を図るため、家庭系ごみの5分別収集を行うとともに、廃棄物の互換処理が可能となるよう、[1]ごみ焼却施設、[2]コンポスト化施設、[3]選別破砕施設、[4]鶏糞乾燥施設及び[5]し尿処理施設の5つの施設を同一の場所に設置しました。具体的には、燃やすごみや堆肥化施設の残さ等を焼却した余熱を隣接する温室団地の暖房や施設内の発電に利用し、また、燃やすごみとし尿処理汚泥からコンポストを生産し、農地還元しようとするものでした。

結果的には、住民によるプラスチックの使用量が年々増加したことにより、燃やすごみから良質なコンポストを得ることができなくなったわけですが、都市で発生した廃棄物を農村で利用し、農村で生産された食料を都市へ供給しようという試みは、現在の食品リサイクル法に基づくリサイクル・ループの構築と考え方を一にするものであり、地域循環圏の考え方の先駆けと言えるのではないでしょうか。

(2)スターダスト80計画

通商産業省工業技術院(当時)が、都市ごみ処理と資源枯渇の問題に対応するため、昭和48年~昭和55年にかけて、横浜市の協力を得て、物質回収型の資源再利用システムの実証プラントを建設し運転研究を行いました。このシステムでは、混合ごみを[1]厨芥、ガラス、がれき類、[2]紙類及び[3]プラスチックと金属類の3つのグループに分別し、それぞれ、[1]高速堆肥化装置、[2]精製パルプ化及び[3]熱分解ガス化装置による再資源化を図りました。しかしながら、機械による混合ごみの分別の限界から、良質な堆肥やパルプをつくり出すことができず、結果としてコスト高につながり、普及するには至りませんでしたが、排出者による分別の重要性が改めて認識されるとともに、ごみのガス化技術などの技術向上もみられました。

(3)ごみの真空輸送システム

ごみ収集は一般的に収集車によるものですが、排出ごみによる腐敗臭や害虫の発生、街の美観の劣化などの問題があり、また生活環境保全やアメニティの向上を求める声の高まりから、ごみの焼却施設とごみの真空輸送パイプラインを一体のシステムとして整備する地域もありました。

このシステムは、[1]住民が好きなときにごみを棄てることが可能、[2]臭気が発生せず、衛生的、[3]美観を損なわない、[4]収集運搬の省力化が可能、というメリットがある一方で、巨額の初期投資や輸送距離、柔軟性の問題、さらには、ごみが見えない部分に押しやられ、減量化の意識が薄れる、といったデメリットもあり、環境の世紀と言われる今世紀に向けて、排出抑制、分別収集やリサイクルなど環境に優しい取組に向けた現在の取組の反面教師とも言えるものとなっています。

これらの計画はいずれも当初期待されていたほどの効果をもたらさずに終了せざるを得なかったわけですが、我々はこうした取組から多くのことを学び、そして我が国の社会を循環型のものとしていくという力を醸成していったのです。

PCB廃棄物問題

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、工業的に合成された化合物で、熱で分解しにくい、電気絶縁性が高い、化学的に安定である等の性質から、高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器といった電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体等として使用されてきました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけにPCBの毒性が問題ととなり、昭和47年に行政指導によりPCBの製造中止及び回収の指示がなされるとともに、昭和49年に施行された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により、同年以降、PCBの製造・輸入・使用が原則禁止されました。その後、昭和51年には高温焼却による処理基準が設定されたものの、昭和62年から平成元年にかけて、鐘淵化学工業(株)高砂工場において液状PCB約5500トンが高温焼却により処理されたことを除き、住民反対等により30年以上処理が進まず、国内の事業者の下でPCB廃棄物の保管が続けられてきました。こうした負の遺産とも言えるPCB廃棄物は、長期保管のため紛失や漏洩が発生し環境汚染が懸念されていました。

このような背景のもと、我が国において長期にわたり保管されているPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保・推進するため、平成13年7月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB廃棄物特別措置法」という。)が制定され、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制が定められました。これに併せ、国が主導して、日本環境安全事業株式会社(旧環境事業団)を活用し、PCB廃棄物の拠点的広域処理施設の整備をすすめるとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を国や都道府県等が造成し、中小企業者の処理費用の負担軽減を行っています。このような施策により、抜本的な負の遺産の一層に向けて、取組を進めています。

ウ 循環型社会元年

我が国は、それまでの様々な経験を踏まえ、循環型社会形成推進基本法(以下、循環型社会基本法という。)と廃棄物処理法、資源有効利用促進法、個別のリサイクル法の改正・制定を行った平成12年を循環型社会元年と位置付けました。循環型社会の構築に向けて、まさに大きな一歩を踏み出した年といえます。

この循環型社会は、循環型社会基本法では、

1)製品等が廃棄物等となることの抑制、

2)循環資源が発生した場合におけるその適正な循環的な利用の促進

3)循環的な利用が行われない循環資源の適正な処分の確保

という手段・方法によって実現される、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減される社会と定義されています。

すなわち、20世紀のスタイルでもある大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済活動や国民のライフスタイルが見直され、資源を効率的に利用し、できる限りごみを出さず、やむを得ず出るごみは資源として再び利用するといういわゆる3Rを行い、どうしても利用できないごみは適正に処分するという考え方が社会経済の基本原則として定着した、持続的な発展を指向する社会の実現を目指すこととなりました。

エ 我が国の経験を各国でいかすための示唆

本章では、我が国における循環型社会へと至る道筋を、江戸時代から現代までのシステムを概観することで明らかにしました。我が国は、江戸時代に循環型の社会を形成していましたが、その後の開国と、西欧諸国を手本とした歩みの中で、生産様式や物に対する考え方も変化し、大量生産・大量消費型の社会を歩みました。1970年代以降、様々な製品が生産されたことは、結果として様々な廃棄物問題をもたらすことにもなりましたが、廃棄物等の適正処理・有効利用のシステム・技術も徐々に整備されていきました。1990年代の廃棄物処理法等の改正や各種リサイクル法の制定によって循環型社会に向けた気運が高まり、2000年の循環型社会元年以降は、国際的に循環型社会形成のトップランナーとしての位置づけを確立しました。

開発途上国では、今まさに、我が国の高度経済成長期のような経済発展が進んでおり、産業廃棄物を中心としたオープンダンピングや野焼きなど廃棄物の不適正処理も行われています。リユースやリサイクルという名目で海外から輸入した電子電気機器などについて不適正処理を行う結果、生活環境への悪影響も懸念されます。また、経済成長の著しい都市部で行われ始めている省資源の取組も、まだまだ十分とは言えない状況にあり、地球規模で進む資源問題や地球温暖化問題に対して対処できているとは言い難く、我が国の経験を伝えていく必要があります。

我が国の一連の経験は、現在、アジア諸国が直面しているこうした様々な課題を解決する上で示唆を与えるものと考えられ、本節で触れた我が国のシステムの歴史を踏まえ、我が国のアジアを中心とした世界各国への支援を進め、世界での循環型社会づくりを進めていくことが重要と考えます。

| 前ページ | 目次 | 次ページ |