千年の草原を未来につなぐ

草原の危機

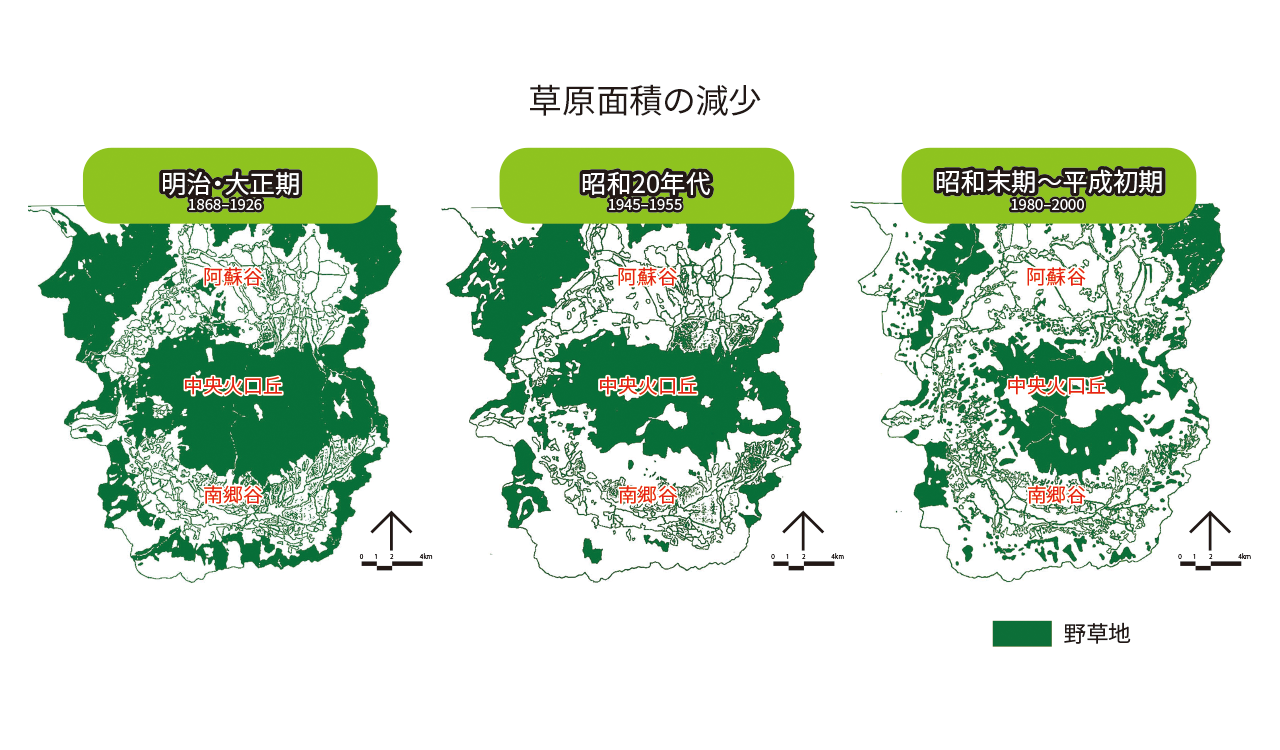

阿蘇の草原は、いま危機を迎えています。日本一の広さを誇る草原の面積が減少し続けているのです。また、草原を採草や放牧に利用する人も減少し続けています。

これは草原景観が失われる危機であるとともに、阿蘇が育んできた貴重な生物多様性が失われる危機でもあります。さらに、草原が荒れることで山火事や土砂災害の危険も高まります。

タップで拡大可能

草原をめぐる問題

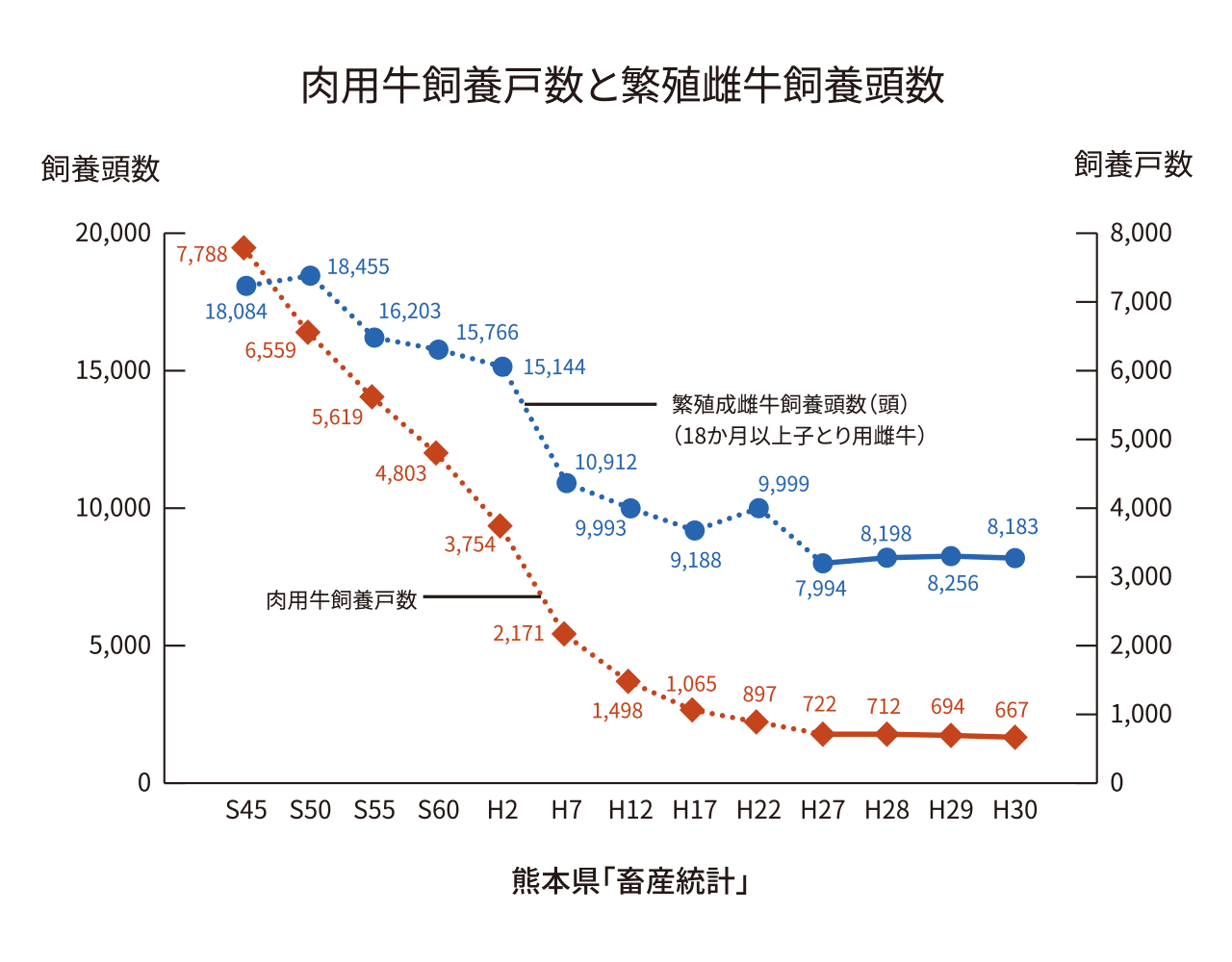

放牧される牛馬の頭数の減少、採草される野草の減少により、

利用されない野草地が増えています。

牛馬を飼う農家の減少、農家の高齢化・後継者不足により、

草原を維持するための作業が困難になっています。

野草地面積が減少し、草原環境の変容が進むことにより、

草原景観の損失や生態系の変化が進行しています。

タップで拡大可能

草原を守る取り組み

阿蘇の草原は、人が利用することにより継続的に維持されてきた、日本が世界に誇るべき自然と人間の共生の産物です。この「千年の草原」を未来の子どもたちに引き継ぐために、さまざまな取り組みが始まっています。

「阿蘇草原再生協議会」の活動をひろげる

阿蘇草原再生協議会は、牧野組合や区、NPO/NGO、地元住民、地方公共団体、関係行政機関など、草原再生に向けた取り組みに関わるさまざまな主体が自主的に参加して、2005年(平成17)に設立された組織です。協議会では、共通認識のもとに多くの団体や個人が連携し、草原再生につながるさまざまな事業や活動を展開しています。

農業と放牧と草原を結びなおす

日本で一般的に牛肉を食べるようになったのは百数十年前。それ以前の牛の役割は、田畑を耕したり荷物を運んだり、阿蘇の農業に書かせない役牛でした。また、草原の草は牛のエサであると同時に農地の肥料として利用されました。千年の草原を守ってきたこの農業と草原の関係を結びなおす取り組みも進められています。

草原のススキなどを原料とする

「野草堆肥」の利用

草原の草を食べる

「放牧牛を増やす」取り組み

「野焼き・輪地切り」の

ボランティア活動の推進

「阿蘇の草原」の価値をさらに高める

日本政府がSATOYAMAイニシアティブを提唱するなど、全世界的に二次的自然環境が再評価されるなかで、阿蘇の草原の価値を評価しながら世界に情報発信する動きも広がっています。

阿蘇世界農業遺産 認定

2013年(平成25)5月、阿蘇地域の草原の活用や農耕祭事の価値を認められ、世界農業遺産(GIAHS=ジアス)に認定されました。

GIAHSは国際連合食糧農業機関(FAO)の仕組みで、受け継がれるべき伝統的農業や生物多様性、農村文化、農業景観などを全体として認定し、その保全と持続的な活用を図るものです。

阿蘇ユネスコジオパーク 加盟認定

2014年(平成26)9月、世界ジオパークネットワークに加盟認定されました。

阿蘇世界遺産登録への取り組み

2007年(平成19)の文化庁の公募を受け、「阿蘇・火山との共生とその文化的景観」というテーマで「世界文化遺産」登録への取り組みを行なっています。その中では草原が重要な文化的景観として取り上げられています。

重要文化的景観 選定

2017年(平成29)10月、阿蘇地域の7件が風景の文化財といわれる「重要文化的景観」として国に選定されました。

阿蘇北外輪山中央部の草原景観(阿蘇市)

西部の草原及び森林景観(南小国町)

湧蓋山麓の草原景観(小国町)

産山村の農村景観(産山村)

根子岳南麓の草原景観(高森町)

阿蘇山南西部の草原及び森林景観(南阿蘇村)

阿蘇外輪山西部の草原景観(西原村)

国立公園満喫プロジェクト

環境省と地元の自治体などで構成する地域協議会により国立公園のナショナルパークとしてのブランド化をめざす取り組みとして、2016年(平成28)から5年間の期間で実施しています。阿蘇くじゅう国立公園では、草原景観の活用と保全や多様なツーリズムの創出、災害からの創造的復興を軸にインバウンド旅行者の受入体制充実を進めています。

阿蘇くじゅう観光圏

2013年(平成25)3月、観光庁の「阿蘇くじゅう観光圏」に認定され、世界レベルの滞在交流型観光地をめざす取り組みを進めています。