草原と人々のいとなみ

草原を利用し維持していくためのいとなみは今日も続けられ、すぐれた景観と多様な生態系、そして固有の文化は未来へと引き継がれていきます。

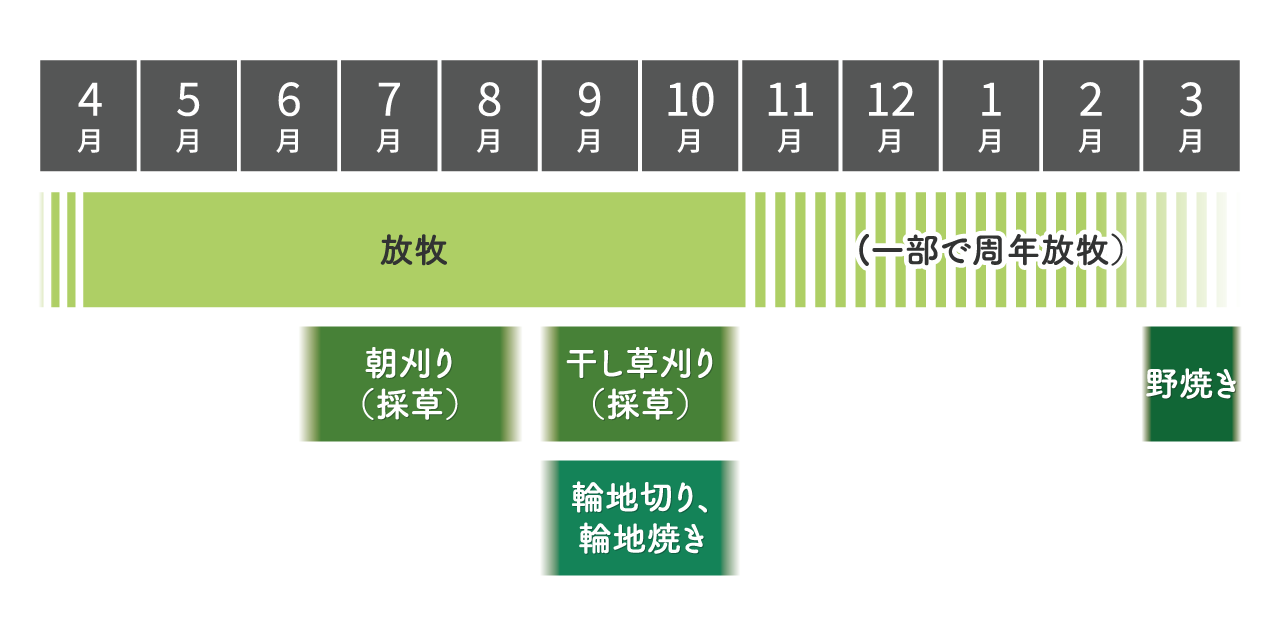

- 4月中旬 放牧開始、10月下旬まで放牧、一部で周年放牧

- 6月中旬から8月 朝草刈り(採草)

- 9月から10月 干し草刈り(採草)、同じ頃、輪地切り・輪地焼き

- 2月から3月 野焼き

タップで拡大可能

放牧

阿蘇の草原では、草が青々とのびてくる5月頃に放牧が始まり、草が枯れる12月頃まで続きます。放牧されている牛の多くは母牛と子牛です。赤茶色をした牛は「あか牛」と呼ばれ、阿蘇を代表する牛です。最近では1年中草原で放牧する工夫もされ、冬の間も草原で草を食べる牛を見ることができます。

昔の風景を見てみよう

役牛

あか牛はよく働くため、昔は田畑を耕したり荷物を運んだりする農耕牛としての役割をもっていました。

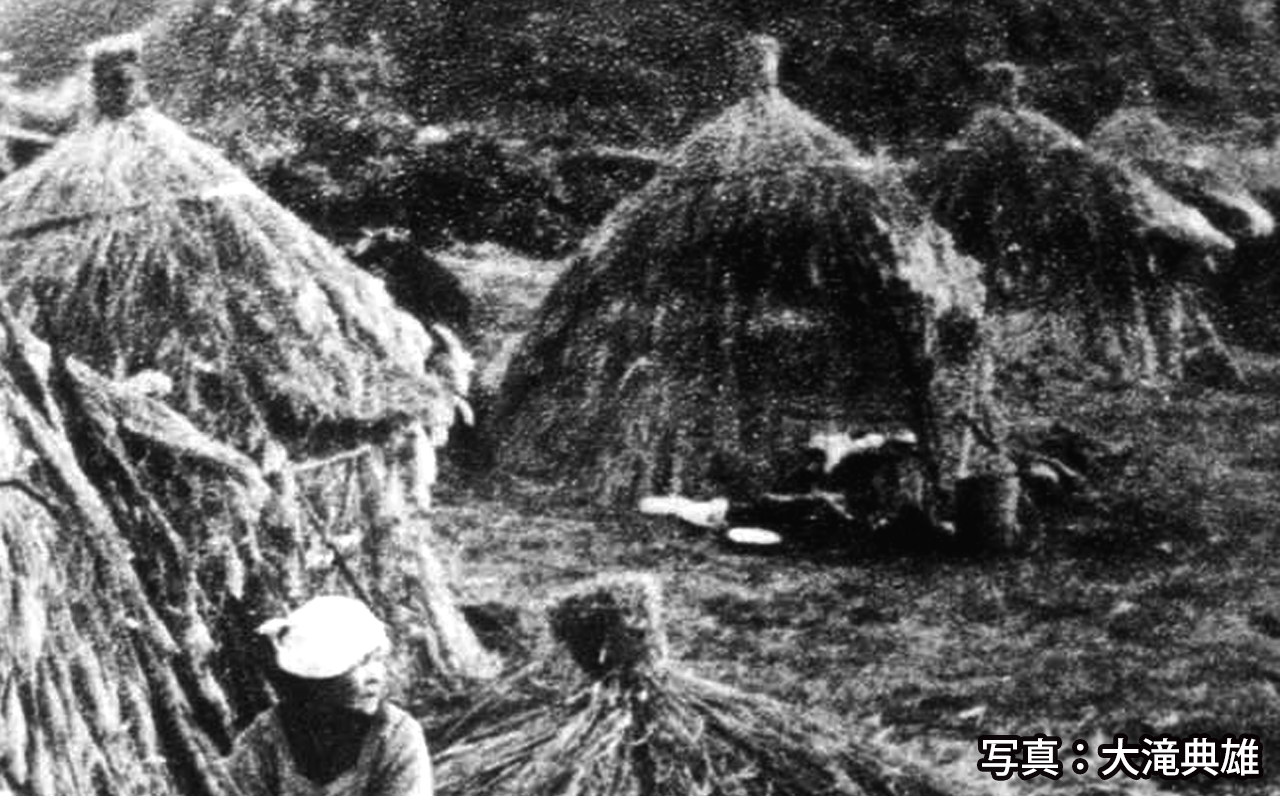

草小積み

草原で刈った草を積み上げて保存する昔ながらの方法。今も技術継承のために作成しており、道路沿いで見かけることができます。

草泊まり

草原で寝泊まりするための草のテントです。昔は何日も泊まりこんで草刈りをしました。

草刈り(採草)

9月から10月頃、草原の草が枯れる冬の間の牛馬のエサにするため、草刈り行なわれます。栄養が豊富な青い草を刈り、2~3日乾かして干し草にし、束ねて保存します。

採草後の草原でみられる白いかたまりは、干し草ロールといい、小さいものでも250kg、大きいものは400kgもあります。

盆花採り

阿蘇の一部の地域では8月のお盆に、草原に咲いている野の花を摘んできて、祖先のお墓に供える習慣がありました。現在では大量盗掘などから希少な植物を守るため、対策をとる必要が生じています。

輪地切り・輪地焼き

野焼き前のもっとも重要な作業で、付近の山林や建物に火が移らないようにする防火帯づくりです。草原と森林などの間にある草を幅6~10mにわたって刈る作業を「輪地切り」といい、その数日後に刈った草を帯状に焼いていく作業を「輪地焼き」といいます。

急傾斜地で行なわれる大変な作業です。

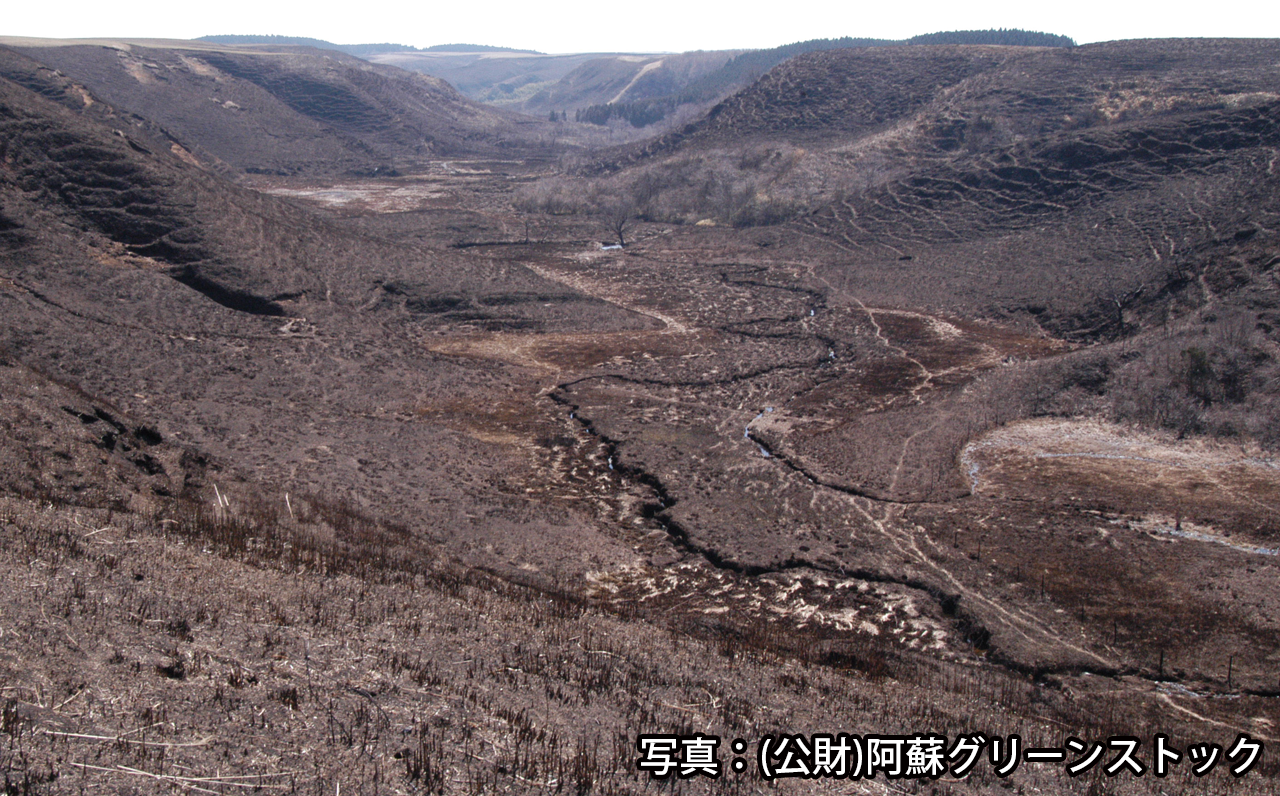

野焼き

毎年3月になると、阿蘇ではあちこちで草原の残る枯れ草を焼き払い、新しい草の芽吹きを助ける「野焼き」が始まります。

野焼きの炎は、ときとして30mもの高さになります。命の危険も伴う野焼きは、熟練の技やチームワーク、多くの人手が必要で、全体を統制する長老や牧野組合長を中心に行なわれる共同作業です。

野焼きの後

野焼き直後、草原は真っ黒になります。草原の大地をおおう土は「黒ボク土」と呼ばれる阿蘇の草原の黒い土壌には、野焼きなどによる微粒炭が多く含まれています。

真っ黒な灰の下、地下茎が発達している草原の草は、その根が生きていて1ヵ月たらずで芽吹き始めます。また、野焼きは地表面の枯れ草を一瞬で焼くため、地面や地下に残った花の種も草といっしょに芽吹くのです。