環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、

規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

飼養等に関する手続き

- 外来生物法

- 許可を取って飼養等がしたい

- 飼養等に関する手続き

- 特定外来生物として規制される前から飼養等していた方

- 新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方

- 飼養等の許可の申請の方法

- 飼養等の許可を取得した方

- 飼養等許可更新を申請したい方

- [参考]セイヨウオオマルハナバチ飼養等許可申請を行う方

- [参考]規制対象生物を別名又は新しい種名で輸入・飼養等しようとする方

特定外来生物として規制される前から飼養等していた方

- 外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。

(特定外来生物の一覧) - 申請の方法は「飼養等の許可の申請の方法」をご覧下さい。

新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方

- 外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。

(特定外来生物の一覧) - 特定外来生物として規制された後に、新たに愛がん(ペット)・観賞の目的、又は新たに開始された業活動に関しては、生業の維持の目的で飼養等をすることはできませんので、ご注意ください。

- 申請の方法は「飼養等の許可の申請の方法」をご覧下さい。

飼養等の許可の申請の方法

- 飼養等の許可を受けるためには、特定外来生物ごとに定められている飼養等の基準に見合った施設を用意するなどの準備をしていただき、「特定外来生物飼養等許可申請書【様式1-A】」を用いた申請書類を作成していただいた上で、主務大臣に対して申請を行う必要があります。

申請様式は下記のとおりです。- 【様式1-A】 飼養等許可申請書(新規・許可内容変更) → Word ,PDF ,記載例

- 【様式1-A補足】 飼養等する数量に関する補足資料提出様式(販売事業者等向け) → Excel ,PDF

- 【様式1-A-1】 ハナガメ又はその交雑種の飼養等許可申請書(愛玩・観賞用) → Word ,PDF ,記載例

- 【様式1-A-2】 ガー科又はその交雑種の飼養等許可申請書(愛玩・観賞用) → Word ,PDF ,記載例

- 【様式1-A-3】 ザリガニ類4科の飼養等許可申請書(愛玩・観賞用) → Word ,PDF ,記載例

※条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)の申請書類等については、こちらの条件付特定外来生物のページをご覧ください。

なお、アカミミガメ・アメリカザリガニについてはペットとして飼うことは手続き不要です。 - 主務大臣は、申請があった場合、飼養等をする施設や管理体制などについて基準に基づき審査を行い、適正に飼養等ができると判断された場合について、飼養等の許可をします。

- ※ 飼養等(飼育・栽培・保管・運搬)の基準は特定外来生物ごとに異なり、以下のとおりとなっています。

- ヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバス・ツヤハダゴマダラカミキリは…申請書を正本1部と写し1部の計2部提出する必要があり、農林水産省と環境省の共管生物の基準 [PDF 40KB]に基づき審査されます。

- 上記以外の特定外来生物は…申請書正本1部のみを提出する必要があり、環境省の所管生物の基準 [PDF 309KB]に基づき審査されます。

- ※ 特定外来生物を運搬することがある場合は、運搬に用いる移動用施設についても申請の中に含めてください。

- ※ 許可申請に当たって、申請手数料は必要ありません。

- ※ 飼養等の許可は、特定外来生物の種類ごとに得ることが必要です。同じ所在地内の複数の施設については、同じ種類の生物を飼養等するのであれば1つの許可申請に含めることができます。(同じ生物でも、異なる場所で飼養等していれば別個に許可を得る必要があります。)

<申請書作成に当たっての参考資料>

- 飼養等許可届出取扱要領 [PDF 471KB]

- 申請に必要な書類 [PDF 69KB]

- 各施設の基準 [PDF 161KB]

- 施設の規模・構造を別紙に記載する場合の記載例 [PDF 15KB]

- 施設の図面の記載例 [PDF 182KB]

- 施設の写真の例 [PDF 24KB]

- 敷地内における施設の位置図の記載例 [PDF 10KB]

- 概況図の記載例 [PDF 16KB]

- 飼養等の目的の説明資料の記載例等 [PDF 89KB]

飼養等の許可を取得した方

- 哺乳類・鳥類・爬虫類につきましては、原則として個体ごとに識別措置を実施する必要があります。個体ごとの識別措置を実施しない場合は特定飼養等施設への許可標識の掲出などが必要とされています。識別措置の実施方法につきましてはヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバス・ツヤハダゴマダラカミキリは農林水産省と環境省の共管生物の基準 [PDF 40KB]に、それ以外の特定外来生物は環境省の所管生物の基準 [PDF 392KB]に記載されておりますので、そちらを参照ください。

- 飼養等許可を申請し、許可された場合は、許可証が送付されてきます。許可証を受け取った際は、必ず許可証に記載されている「条件」を確認してください。

- 条件には、許可の有効期限、飼養等するときに守らなければならない注意事項などが記載されているほか、飼養等できる数量の上限が記載されています。条件に違反することは法律違反となり、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

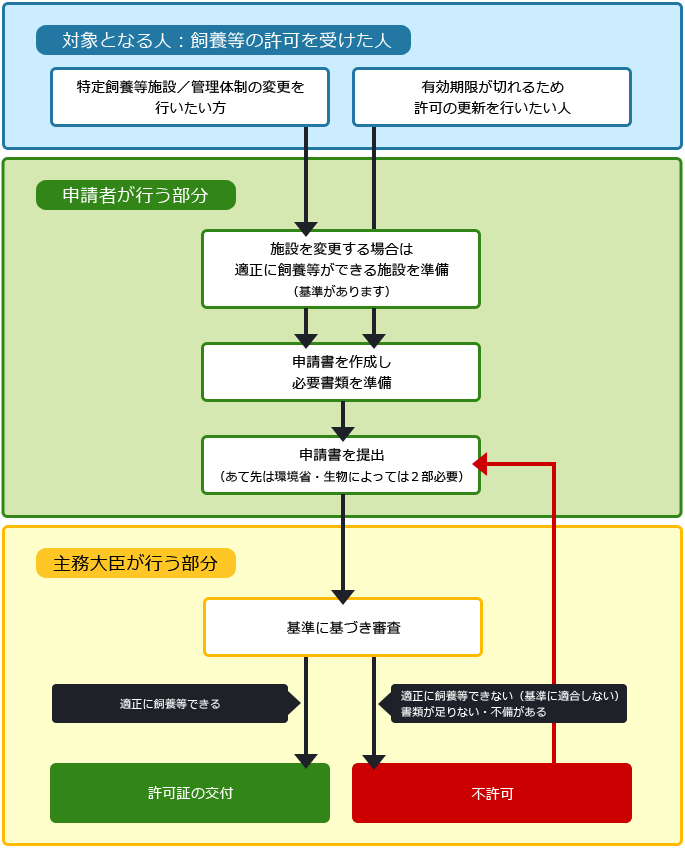

- 「申請者の住所・氏名」や、「主たる飼養等取扱者の住所・氏名」などに変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、主務大臣に対して届け出る必要があります。

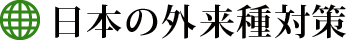

- 飼養等施設の変更、飼養等の管理体制を変更する場合は、許可内容の変更について主務大臣に申請する必要があります。この場合、申請を行い主務大臣の許可を得てから、飼養等施設や管理体制の変更を行ってください。

- 許可の有効期限を超えて飼養等を継続したい場合は、有効期限が切れる前に、許可の更新について主務大臣に申請する必要があります。

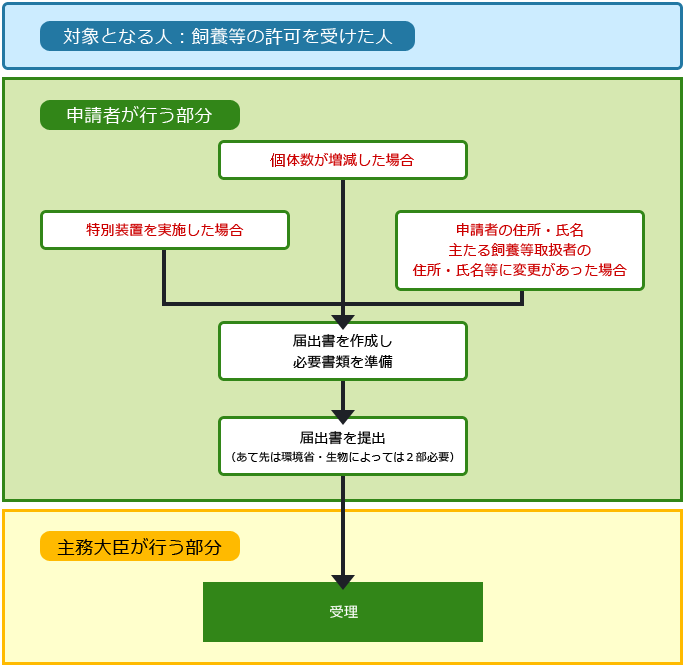

- 飼養等許可証を亡失・滅失した場合は、許可証の再交付を主務大臣に申請することができます。なお、許可証を亡失し、再交付を申請しない場合は、亡失したことを主務大臣に届け出る必要があります。

- 許可を受けた人が死亡したり、許可を受けた法人が消滅・解散したり、飼養個体が全て死亡する等により飼養個体がいなくなった場合は、相続人等が主務大臣に30日以内に届け出る必要があります。

<識別措置の実施、個体数の増減、申請者又は主たる飼養等取扱者の住所氏名の変更に係る手続きの流れ>

<許可証の紛失・亡失、許可を受けたものが死亡又は解散した場合の手続きの流れ>

飼養等許可更新を申請したい方

- 許可の有効期限を超えて飼養等を継続したい場合は、有効期限が切れる前に、様式1-B(特定外来生物飼養等許可申請書) [Word 47KB]を用いて、主務大臣に申請する必要があります。

- 申請の方法は「飼養等の許可の申請の方法」に準じますが、書類の様式が異なります。

- ハナガメ類、ガー科、ザリガニ類の愛玩・観賞用の更新申請様式は下記のとおりです。

- 条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)の申請書類等については、こちらの条件付特定外来生物のページをご覧ください。

- セイヨウオオマルハナバチ飼養等許可更新を農協等でとりまとめて申請したい方はこちらを参照下さい。