二ホンジカ等の生息や被害の現状

近年、ニホンジカやイノシシ等については、急速に生息数が増加し、あるいは、生息域が拡大し、生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害が一層深刻な状況になっています。

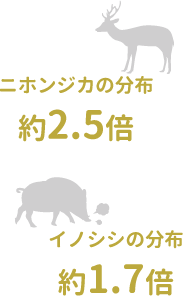

昭和53年(1978年)から平成26年(2014年)までの36年間で、ニホンジカが約2.5倍、イノシシが約1.7倍に生息域が拡大しており、今もこの拡大は続いています。

シカの分布拡大状況

イノシシの分布拡大状況

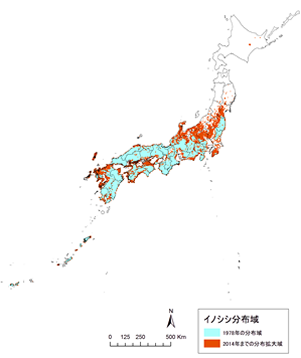

国立公園における被害発生状況

シカは、植物を食べる日本の在来種で、全国で分布を拡大し個体数が増加しています。シカが増えるのは良いことと思うかもしれませんが、全国で生態系や農林業に及ぼす被害が深刻な状況となっています。

樹皮を食べられた木々が枯れ、森林が衰退することで、そこをすみかとする多くの動植物に影響を与える例も見られます。森林をはじめとする植生への影響が深刻な地域は、尾瀬や南アルプスなど日本の生物多様性の屋台骨である国立公園にもおよんでいます。

シカによる高山植物への影響+その他の被害

シカによる樹皮剥ぎの状況。樹幹が一周剥がされると木は枯れてしまいます。

シカにより植物がほとんどなくなったと考えられる林内の様子(標高約2,800m)。

イノシシに踏み倒されたイネ。

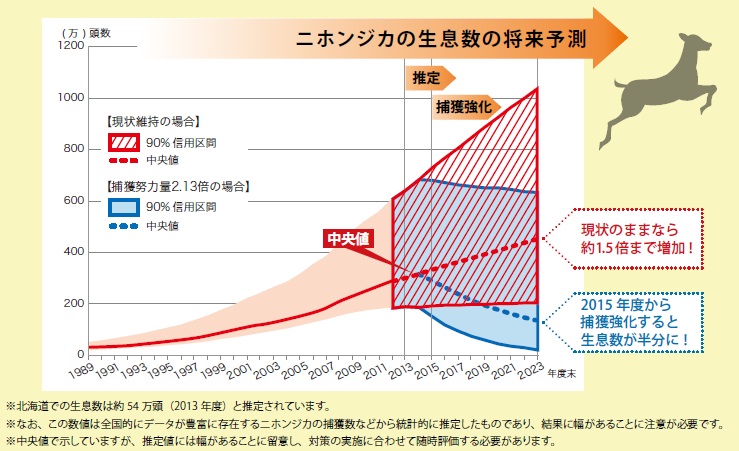

爆発的に増えるニホンジカ

国では、平成35年度末(2023年)までにニホンジカ及びイノシシの生息数を半減する目標を立てています。現状では、全国のニホンジカ(北海道を除く)の推定生息数(中央値)は、305万頭、イノシシは98万頭と推定されました(ともに平成24年(2012年度))。さらにニホンジカの将来の生息数を試算したところ、いまの対策のままでは、2023年(平成35年)には生息数が約1.5倍まで増加する結果となり、ニホンジカの生息数を減少させるためには、いまの2倍以上の捕獲を行う必要があることがわかりました。