エコに取り組み、目標を達成した

サクセスストーリーを紹介します

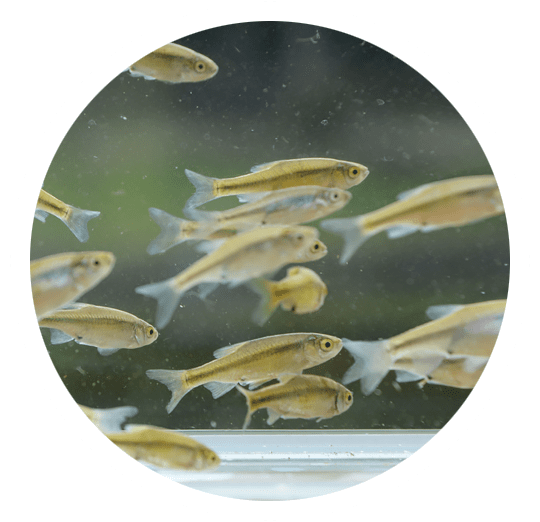

徳島県内では絶滅したとみられていた小型の淡水魚「カワバタモロコ」。

2004年に再発見されて以来、産学官民がタッグを組んで保護活動に取り組んでいます。

鳴門市内で58年ぶりに再発見

カワバタモロコは瀬戸内海沿岸を中心に生息している日本の固有種で、環境省のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている。徳島県内では1946年の発見を最後に、絶滅したと考えられていたが、2004年に鳴門市大津町の農業水路で再び発見された。その後、2007年度から徳島県水産研究課で人工繁殖させる取り組みが始まった。

絶滅危惧種に指定されているカワバタモロコは、全長3~6cmのコイ科に属する小型魚

「過保護」より「ほったらかし」

人工繁殖がスタートしてから、最初の3年間は失敗続き。室内のきれいな水槽で手厚く管理していたが、産卵には至らなかった。そこで、元の生息地に近い環境にしてみようと発想を転換。屋外の水槽に水草を入れて「ほったらかし」のような状態で飼育したところ、産卵、繁殖するようになったという。その後は順調に繁殖を続け、2012年度には5,000匹以上に増えた。

繁殖用の水槽には、親魚による食卵を避けて卵を回収しやすくするため、ビニールひもを束ねて水草に似せた産卵床も設置

県民の財産として守り、増やす

「絶滅から救う」段階から「守り増やす」段階へと移ったカワバタモロコ。2012年度には、県、企業、学校などが連携しながら「県民の財産」として育てる活動が始まり、今では1万匹以上に増えている。徳島県農林水産部の蔵本享さんは「行政だけでなくさまざまな機関と一緒に希少種を守っていく活動は、ほかにはあまりないと思います」と語る。現在は、大塚製薬(株)徳島板野工場、日亜化学工業(株)、ダイオー・日清紡グループ徳島事業所、鳴門市大津西小学校、県立徳島科学技術高校、鳴門市といった機関が協力し、それぞれが飼育に取り組んでいる。

生息地だった農業水路は、環境に配慮した工法で改修工事が行われ、今後はもともと生息していた場所への放流を計画しているそう。近くにはコウノトリの生息地もあり、地域住民の環境意識も高まっている。カワバタモロコの再発見から生まれた、自然をみんなで守ろうとする取り組みの輪が着実に広がっている。

カワバタモロコを生息地付近の水路に放流している鳴門市大津西小学校の児童たち。地域一体となったこの取り組みは、2015年「第2回グッドライフアワード 環境大臣賞 グッドライフアワード特別賞」を受賞

「できること」を無理せずに続ける

企業が敷地内のビオトープを使ったり、学校が教育に取り入れたりと、各機関が無理せず「できること」を少しずつ提供。飼育・繁殖だけを目的にするのではなく、企業PRや環境教育など、各機関のためになる目的と組み合わせたことが、活動の継続につながった。