福島県内の除染等で生じた除去土壌の福島県外最終処分に向けては、除去土壌の再生利用により、最終処分量を低減することが重要です。

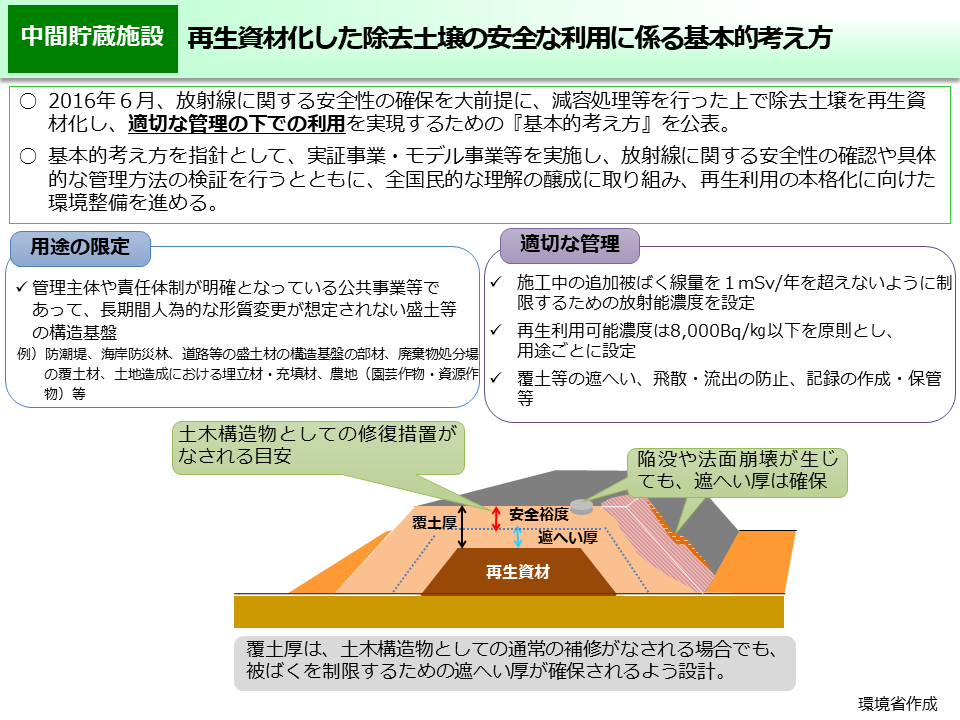

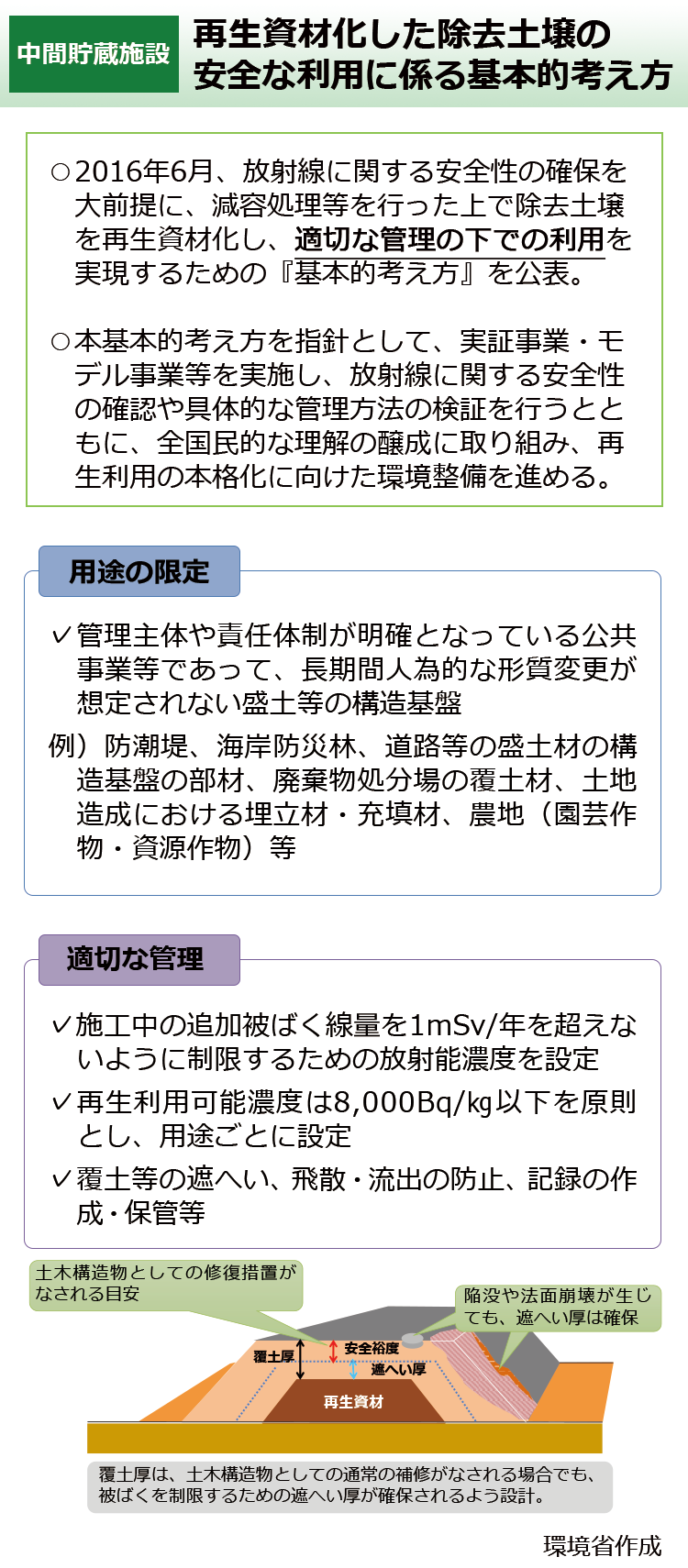

広く国民や地域の住民の方々等の理解・信頼を醸成しつつ、再生資材化した除去土壌の安全な利用を段階的に進めるため、2016年6月に「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」を取りまとめました。この基本的考え方では、除去土壌の再生利用について、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定し、追加被ばく線量を制限するために放射能濃度を限定するとともに、覆土による遮へい等の適切な管理の下で実施することを想定しています。

この基本的考え方に沿って、南相馬市での盛土造成や飯舘村長泥地区での農地造成、中間貯蔵施設での道路盛土造成の実証事業を実施しています。その中で、空間線量は盛土施工前後で変化していないこと、空気中や雨水浸透水等の放射能濃度は基準値を下回ることなどの知見が得られており、再生利用を安全に実施できることを確認しています。また、飯舘村長泥地区では、造成した農地で栽培した米や野菜等から検出された放射性セシウム濃度が、一般食品の基準である100Bq/kgを大きく下回ることを確認しています。今後、こうした再生利用実証事業の成果を踏まえ、基準やガイドラインを策定し、2025年度以降の再生利用の本格化に向けた取組を進めていきます。

上述の実証事業現場においては、一般の方向けの現地見学会や学生・自治体・海外機関等様々な方を対象とした視察・見学を実施してきており、最終処分・再生利用に関する理解醸成に取り組んでいます。

環境省 中間貯蔵施設情報サイト「除去土壌の再生利用について

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/

本資料への収録日:2019年3月31日

改訂日:2024年3月31日