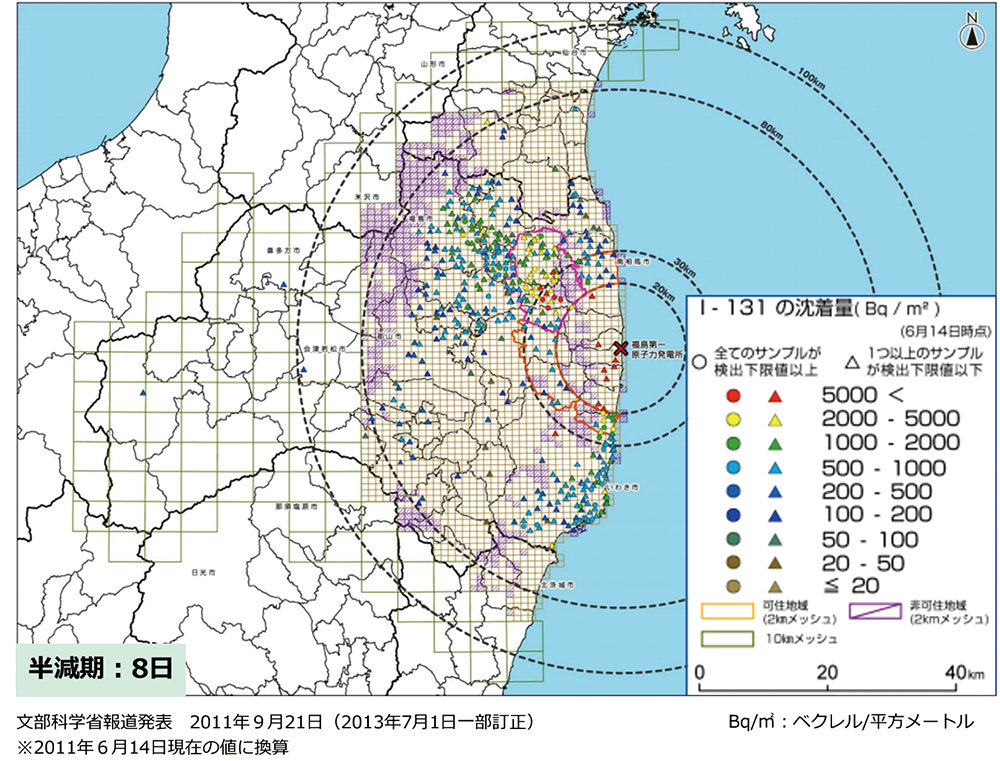

事故から3か月後の2011年6月に行われた国の土壌に関する調査では、東京電力福島第一原子力発電所から100km圏内で採取された土壌試料について、ヨウ素131(I-131)の分析が行われました。

ヨウ素はセシウムと同様に、東京電力福島第一原子力発電所から北西へ帯状に沈着量が高くなっているのに加え、東京電力福島第一原子力発電所から南側の地域において、セシウムに対するヨウ素の比率が高い地域が存在しています。地域によって、放射性セシウムと放射性ヨウ素が異なる比率で地表面に沈着している理由としては、放射性プルームが放出された時期の違いによりヨウ素131とセシウム137の比率が異なっていることが考えられます。また、南方へ流れたプルーム中のセシウム137に対するヨウ素131の放出量の比率が相対的に多かったことや、地域により沈着の仕方が異なり北方で降雨沈着が顕著であったため、北方で土壌に沈着したセシウム137の放射能濃度が増えたこと等が考えられます1。

1. 文部科学省、原子力災害対策支援本部「放射線量等分布マップの作成等に関する報告書(第1編)」(2012年)

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2020年3月31日

♦ アーカイブページはこちら