| <ゲスト> | ||

| 草間 朋子 | 大分県立看護科学大学学長 | |

| <学識経験者> | ||

| 北野 大 | 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 | |

| 原科 幸彦 | 東京工業大学工学部教授 | |

| 安井 至 | 東京大学生産技術研究所教授 | |

| <市民> | ||

| 有田 芳子 | 全国消費者団体連絡会事務局 | |

| 大沢 年一 | 日本生活協同組合連合会環境事業推進室長 | |

| 後藤 敏彦 | 環境監査研究会代表幹事 | |

| 崎田 裕子 | ジャーナリスト、環境カウンセラー | |

| 角田季美枝 | バルディーズ研究会運営委員 | |

| 中下 裕子 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長 | |

| 村田 幸雄 | (財)世界自然保護基金ジャパンシニア・オフィサー | |

| <産業界> | ||

| 大池 弘一 | 日本石鹸洗剤工業会環境委員長 | |

| 瀬田 重敏 | (社)日本化学工業協会広報委員長 | |

| 田中 康夫 | レスポンシブル・ケア検証センター長 | |

| 和田 政信 | (社)日本自動車工業会環境委員会副委員長 菅裕保代理 | |

| 横山 宏 | (社)日本電機工業会地球環境委員会副委員長 | |

| <行政> | ||

| 片桐 佳典 | 神奈川県環境農政部技監 | |

| 染 英昭 | 農林水産省大臣官房審議官 | |

| 島田 純 | 農林水産省大臣官房審議官 染英昭代理(会議途中より) | |

| 滝澤秀次郎 | 環境省環境保健部長 | |

| 鶴田 康則 | 厚生労働省大臣官房審議官 | |

| 福水 建文 | 経済産業省製造産業局次長 | |

| (欠席) |

河内 哲 (社)日本化学工業協会ICCA対策委員長

小林 珠江 日本チェーンストア協会環境問題小委員会委員 | |

| (事務局) | 安達 一彦 環境省環境保健部環境安全課長 | |

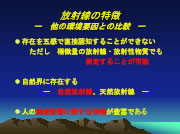

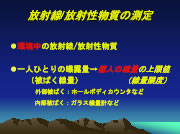

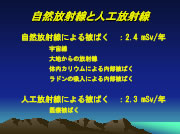

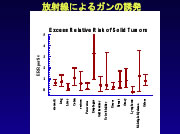

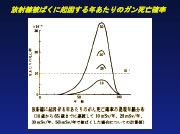

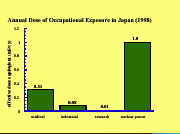

(草間) 本日は円卓会議にお招きいただきましてありがとうございます。ご紹介頂いたように、私は現在大分県立看護科学大学の学長として看護職の教育にあたっていますが、6年前までは東京大学の医学部にある放射線健康管理学教室という放射線管理、放射線防護を専門とする講座で研究あるいは教育にあたっていました。多分、そのような講座があるのは、国立大学では東大だけだったと思います。そのため、現在も原子力安全委員会や放射線審議会、あるいは厚生労働省と様々な放射線に関係した委員会のお手伝いもしています。

(草間) 本日は円卓会議にお招きいただきましてありがとうございます。ご紹介頂いたように、私は現在大分県立看護科学大学の学長として看護職の教育にあたっていますが、6年前までは東京大学の医学部にある放射線健康管理学教室という放射線管理、放射線防護を専門とする講座で研究あるいは教育にあたっていました。多分、そのような講座があるのは、国立大学では東大だけだったと思います。そのため、現在も原子力安全委員会や放射線審議会、あるいは厚生労働省と様々な放射線に関係した委員会のお手伝いもしています。