[ 特集 ]図解でわかる!環境問題海がプラスチックで溢れる!?

プラスチックごみはどこからどこへ?

海岸にプラスチックごみが散乱しているのを見たことがありませんか?

世界で大きな課題となっている海洋プラスチックごみ。

その状況を見ていきましょう。

プラスチックごみの行方

陸から海へ、大量に流出

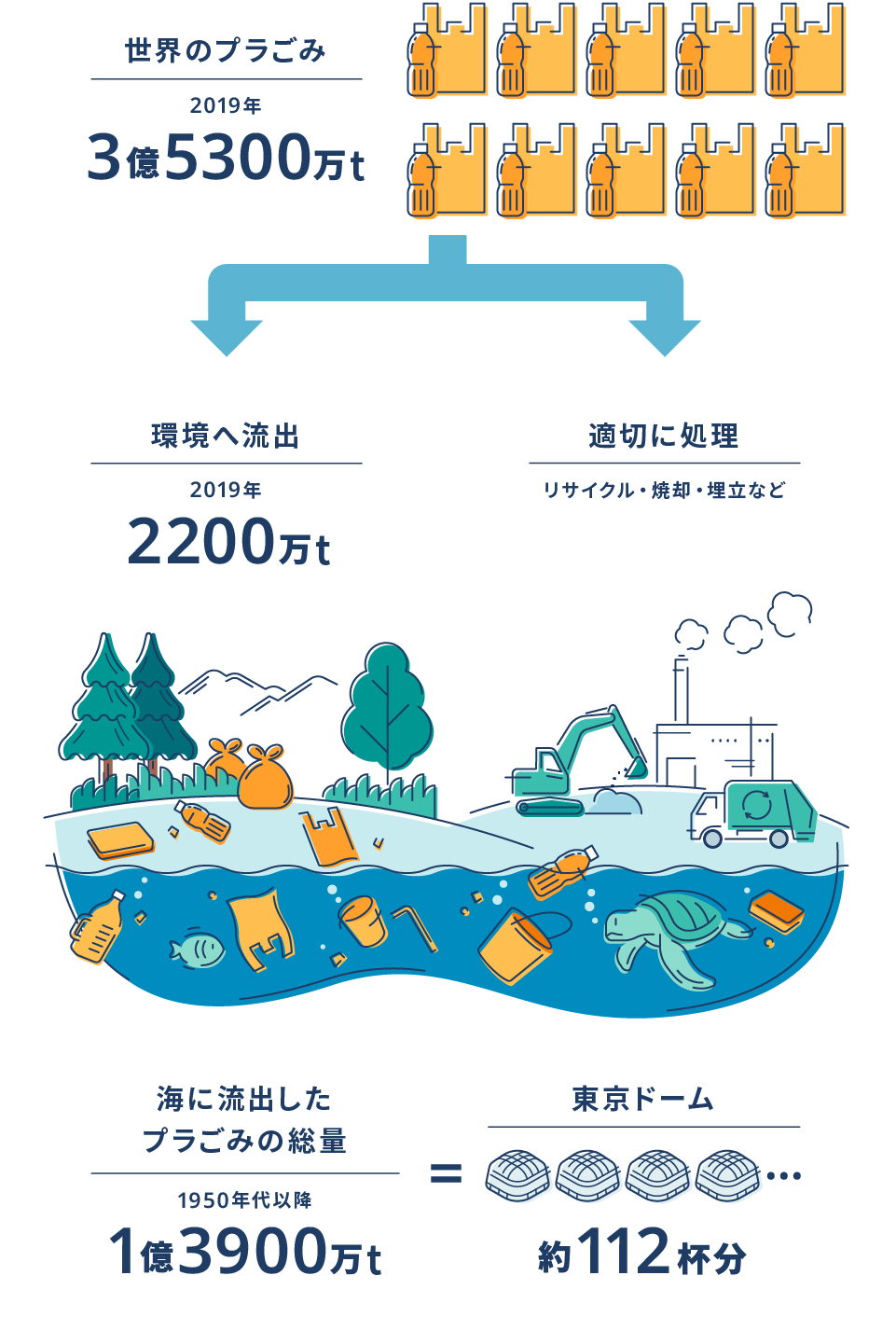

海岸に散乱しているプラスチックごみの多くは、街で捨てられて水路や川に流れ出し、やがて海へとたどり着いたものです。OECD※の発表では、2019年の世界のプラスチックごみの発生量は3億5300万トン、そのうち2200万トンが適切な処理をされずに環境中に 流出したと推計されています。プラスチックは微生物に分解されにくく、長期間消えないごみとして環境に留まり続けます。1950年代からの海に流出したプラスチックごみの総量は1億3900万トンと推計され、今後さらに増加する見込みです。海洋プラスチックごみは、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響など、さまざまな問題を引き起こしています。

※データは「OECD2022年の報告書」を参照。

※OECD(経済協力開発機構)は、38か国が加盟する国際機関で、経済、貿易、持続可能な開発などの分野で、加盟国の政策の改善を支援しています。

各国と協力し、経済・社会・環境課題の解決に向けた分析やベストプラクティスの共有を行っています。

微細なマイクロプラスチック

マイクロプラスチックがさらなる問題に

プラスチックの中でも5ミリ未満の微細なものは、マイクロプラスチックと呼ばれています。プラスチックごみが摩耗や波、風、紫外線などにより砕けて小さくなったものと、もともと微細なものがありますが、いずれも海に流出すると回収することは困難で、魚やミジンコなどの生物に取りこまれ何らかの影響を及ぼすことが懸念されています。また、マイクロプラスチックはダイオキシンなどの有害な化学物質を吸着することが報告されており、マイクロプラスチックに含まれる添加剤とともに、その影響が懸念されています 。

海洋プラスチックごみの解明へ

海洋プラスチックごみについては、まだまだわからないことがたくさん。

その実態や影響についての解明が求められています。

海洋プラスチックごみに関する研究の現在

海洋プラスチックごみには、わからないことがいっぱい

海洋プラスチックごみの地球規模の問題については、法的拘束力のある国際文書(条約)を策定するための協議が進められています。ただし、環境中に流出したプラスチックごみの量に関するデータや推計手法については、国際的な合意が得られていないのが現状。また、プラスチックごみが及ぼすさまざまな影響については未解明の部分が多く、引き続き科学的な知見の集積が必要とされています。

Atlas of Ocean Microplastic

通称:AOMI(青海=あおみ)

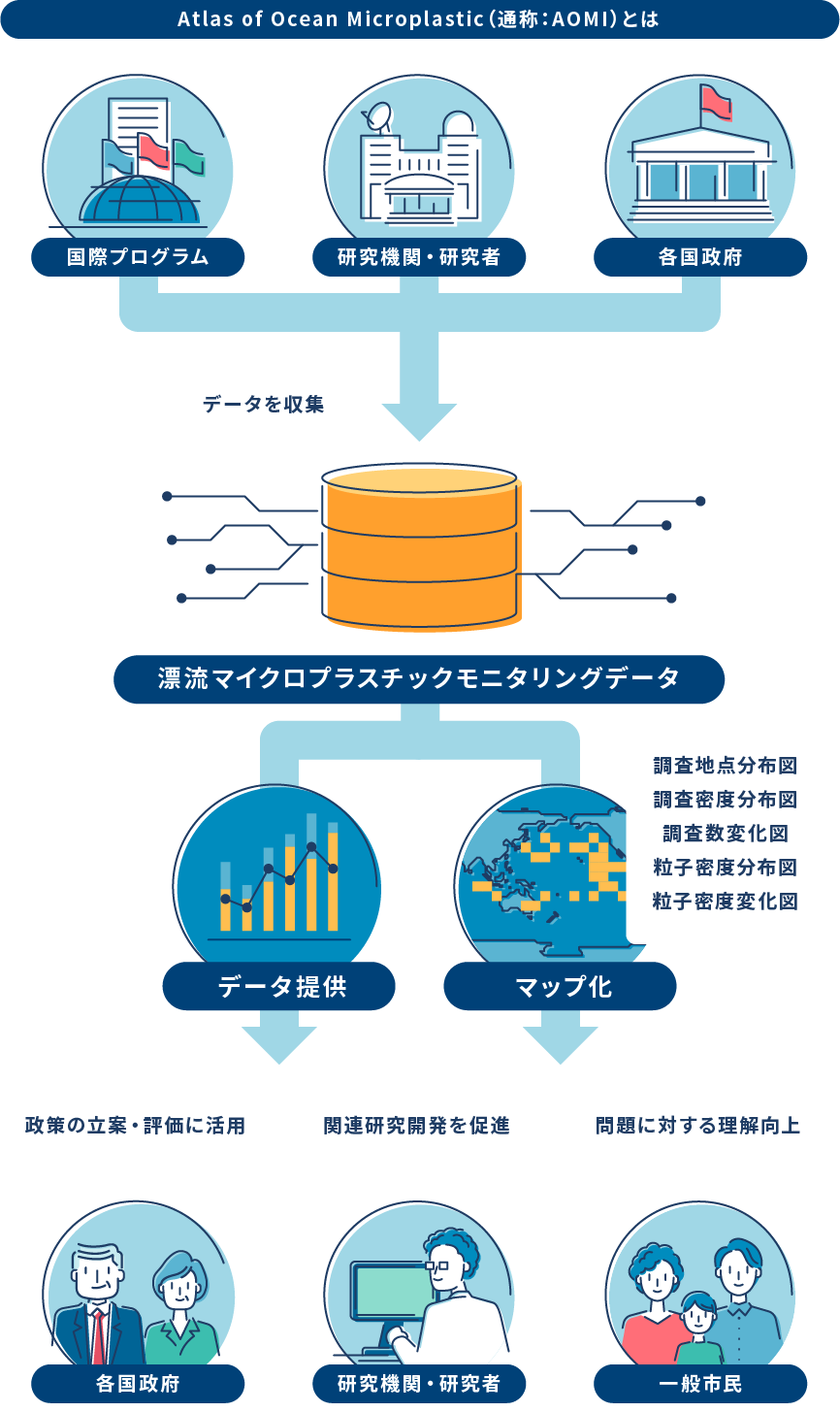

「AOMI」で海洋マイクロプラスチックをモニタリング

環境省では、有効な対策を打ち立てるとともにその効果を検証するためにも、科学的知見の蓄積・評価に努めています。例えば、マイクロプラスチックがどの海域にどのくらいあるのかといった現状をより正確に把握するために、世界中の研究者や機関、政府から提供された漂流マイクロプラスチックのモニタリングデータを収集し、そのデータベース「Atlas of Ocean Microplastic(通称:AOMI)」を構築しました。

私たちにできること

私たちの生活に浸透している便利な素材、プラスチック。

だからこそ、ごみにしないための「賢い付き合い方」を

心がけることがとても大事です。

プラスチックとの賢い付き合い方に取り組む

「プラスチック・スマート」キャンペーン

プラスチックと賢く付き合う

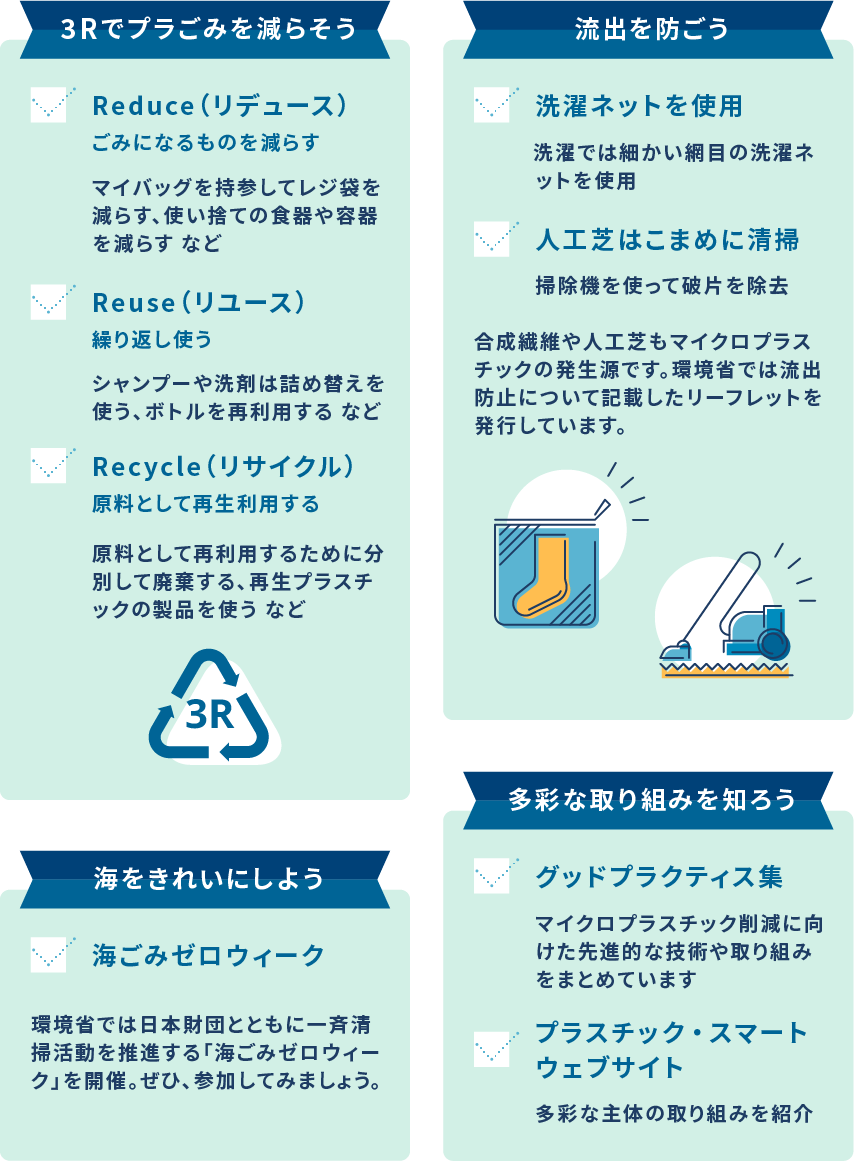

環境省ではプラスチック汚染の実態を正しく理解し、プラスチックと賢く付き合う「プラスチック・スマート」キャンペーンを実施しています。個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い層を対象とし、分別回収、排出抑制、プラスチックの3R(Reduce:リデュース、Reuse:リユース、Recycle:リサイクル)などを推進 。プラスチックごみのポイ捨て撲滅を徹底し、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの削減も目指しています。

地球規模の問題も、一人ひとりの取り組みから

「プラスチックと賢く付き合う」一人ひとりの取り組みが、

海洋プラスチックごみ問題の解決につながります。

皆さんも身近な取り組みから始めてみませんか?