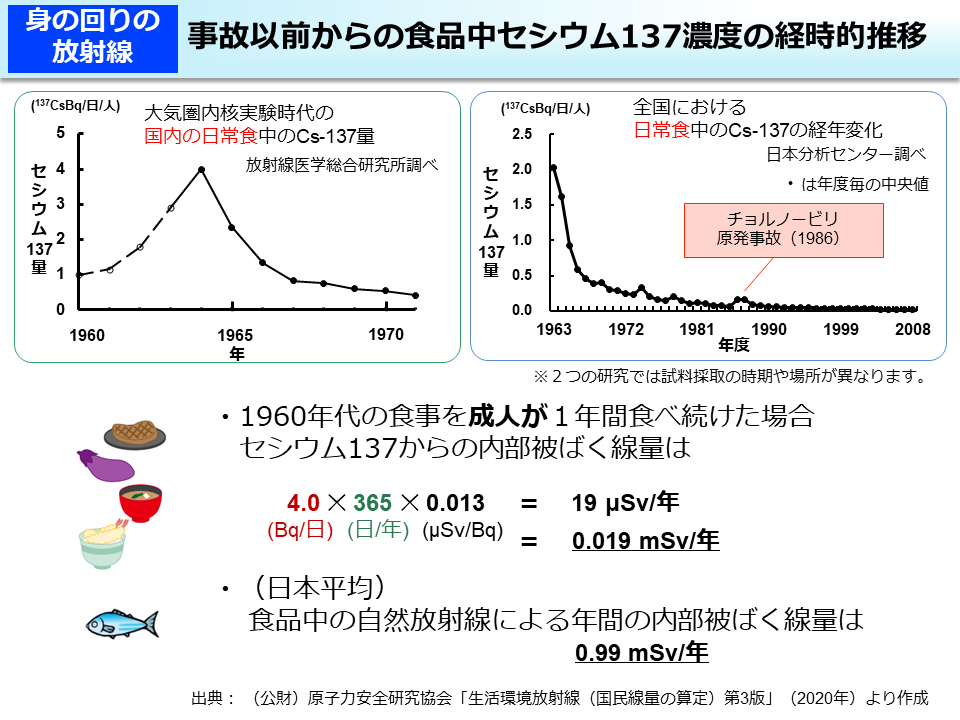

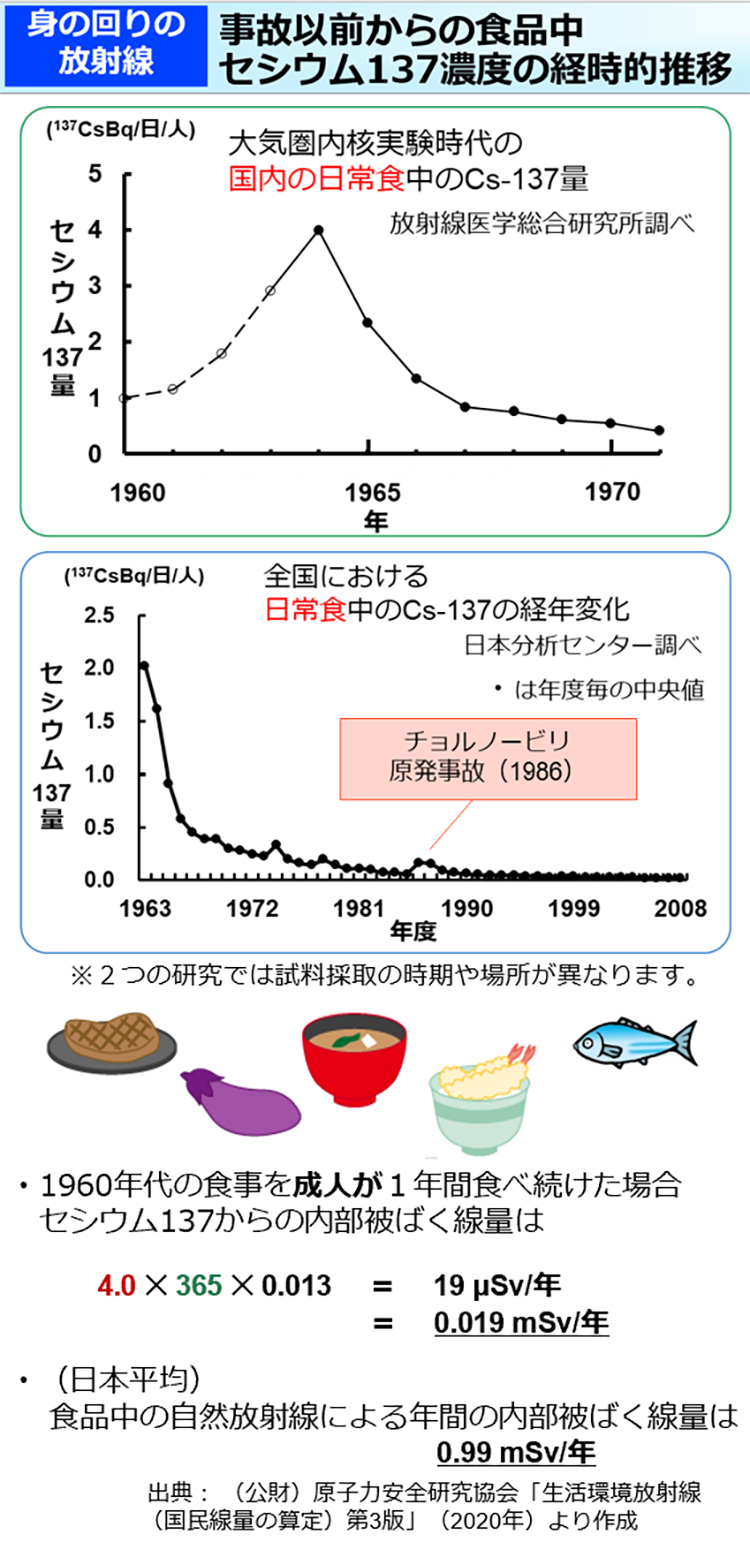

1945年から1980年まで世界各地で大気圏核実験が行われました。その結果、大量の人工放射性核種が大気中に放出され、日本にも降下しました(上巻P78「大気圏核実験による放射性降下物の影響」)。放出された人工放射性核種がどのように健康に影響するか調べるため、日本全国で日常食中の放射能測定がなされてきました。

日常食中の放射能測定は、実際に摂取している食事を測定試料としており、食事に伴う内部被ばく線量の推定・評価に有用です。

日常食中のセシウム137の量は、特に大気圏内での核実験が禁止される1963年前後に最も高くなりました。その後は急速に減少し、1975年にはピーク時の10分の1程度にまで減少しました。1986年にはチョルノービリ原発事故の影響で少し増えましたが、その後も2000年代まで緩やかに減少する傾向が見られます。

仮に、最もセシウム137濃度が高い1960年代の食事を成人が1年間食べ続けた場合、セシウム137からの内部被ばく線量は

4.0(Bq/日)×365(日/年)×0.013(μSv/Bq)=19 μSv/年 = 0.019 mSv/年

となります。この値は日本人が食品中の自然放射線から受ける内部被ばく線量(0.99 mSv/年)の約2%程度となります。

上記2つの研究では、測定試料(日常食)の採取地点及び数が異なるため、数値に違いが見られます。

(全国における日常食中のセシウム137の経年変化のグラフ中の黒い点は、年度ごとの中央値です)

本資料への収録日:2017年3月31日

改訂日:2024年3月31日