|

■議事録

1.開会

(木村) それでは皆さんお揃いになりましたので始めさせていただきます。メンバーの皆様方におかれましては大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。これより第21回化学物質と環境円卓会議を開催させていただきます。皆様方ご承知のように、この化学物質と環境円卓会議は、化学物質の環境リスクに関する情報を市民、産業、行政、そして学識経験者間で共有し、相互理解を深めるために、平成13年に設置されたものでございます。当会議は今回で第21回目を迎えるわけでございますが、なるべく様々な地域で幅広い方々に円卓会議にご参加いただく機会をつくり、化学物質に関するリスクコミュニケーションをより推進していくために、これまでにも愛知県、福島県、埼玉県といった東京以外の地域において開催してきており、今回もこの考え方に沿って福岡県などにご協力をいただきまして、この博多の地で開催する運びとなりました。ご尽力を賜りました関係者の皆様方には、あらためて心より御礼申し上げたいと思います。

それでは、本日は北野さんに司会をお願いしておりますので、今後の進行につきましてはよろしくお願いいたします。

(北野) ただいまから第21回化学物質と環境円卓会議を開催したいと思います。前回の会議では「第3次環境基本計画における化学物質環境リスク対策について」というテーマと、「LCAとリスクコミュニケーション」の二つについて議論しました。今回は「農薬における化学物質のリスク評価等に係る取組について」をテーマにしまして、実際の農薬のリスク評価やリスク管理に係る取組についてご紹介いただき、意見交換を行いたいと思っています。本日は、4人のゲストスピーカーをお招きしています。日本獣医生命科学大学獣医学部教授、食品安全委員会農薬専門調査会座長の鈴木勝士さん、国立医薬品食品衛生研究所副所長、薬事・食品衛生審議会農薬・動物医用薬品部会部会長の大野泰雄さん、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事の阪本剛さん、淑徳大学国際コミュニケーション学部教授、中央環境審議会臨時委員、水産動植物登録保留基準設定検討会座長の若林明子さんです。まずは、この4人のゲストスピーカーの方々に質疑を含めて20分程度の情報提供を行っていただきます。それが終わりましたら、休憩を挟んでメンバー全体で意見交換をしたいと思います。

それでは議事に入ります前に、事務局から本日のメンバーの出席状況等について確認をお願いします。

(木村) メンバーの交代と本日の会議の出欠状況並びに資料の確認をさせていただきます。まずメンバーの交代でございますが、産業界では、大部一夫さんから中谷吉隆さんに、小澤義一さんから池邨善満さんにそれぞれ代わっておられます。行政側は、岩渕準さんから山本佳史さん、上田博三さんから石塚正敏さん、吉田岳志さんから佐々木昭博さんに代わっておられます。次に代理出席です。行政側は、黒川達夫さんの代理として山本順二さん、佐々木昭博さんの代理として西郷正道さん、照井恵光さんの代理として門松貴さんでございます。欠席の状況でございますが、本日は市民側の後藤敏彦さん、角田季美枝さん、産業側からは池邨善満さん、中谷吉隆さん、八谷道紀さん、学識経験者では原科幸彦さん、安井至さんがご欠席です。

次に、議事次第に沿って配付資料を確認させていただきます。資料1から4は本日ご発表の方々の資料です。資料1が鈴木さんのご発表資料で、別添資料も付いています。資料2が大野さん、資料3が阪本さん、資料4は若林さんのご発表資料です。参考資料1は「第20回化学物質と環境円卓会議議事録」で、これはメンバーのみの配布とさせていただいておりますが、既に環境省のホームページにも掲載しております。参考資料2は「化学物質と環境円卓会議」のリーフレットでございます。これは毎回必要に応じて改訂しているものの最新版です。参考資料3は「化学物質と環境円卓会議」における取り決め事項です。これは、この円卓会議におきまして、これまでに取り決められてきました検討事項について簡単にまとめたものです。取り決め事項の再確認のために今回あらためて配付させていただいております。

メンバーの大沢さんからも資料が三つ提出されています。大沢さん資料1は「日本生協連残留農薬データ集II(要約)」で、2004年度の「日本生協連の商品検査センター」から抜粋したものでございます。大沢さん資料2は「日本生協連のポジティブリストへの考え方」で、大沢さん資料3は日本生協連の商品検査センターのパンフレット(日本生協連商品検査センターのページへ)でございます。また、メンバーの石塚さんからも資料が3つ提出されています。石塚さん資料1はかんたん化学物質ガイド「殺虫剤と化学物質」です。これは、かんたん化学物質ガイドシリーズの第4弾として作成したものです。石塚さん資料2は「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック 化学物質による環境リスクを減らすために」です。これは、17年度のPRTRデータの結果をまとめたものです。石塚さん資料3は化学物質アドバイザーのパンフレットです。これにつきましてもパンフレットを改訂したものをこの度提出させていただきました。

なお、最後に、傍聴者の方々には本日の化学物質と環境円卓会議にご参加いただきました感想をご記入いただくアンケート用紙を配っております。会議終了後にご提出していただければ誠に幸いです。事務局からは以上でございます。

(北野) それでは早速議論に移りたいと思います。今回の議題は「農薬における化学物質のリスク評価等に係る取組について」です。ご承知のように農薬分野におきましては、食の安全、水生生物の影響等の観点から、関係者がそれぞれ連携のもとに使用される化学物質について詳細なリスク評価が行われ、その結果に基づく管理措置が講じられてきています。そこで今回は、農薬分野におけるリスク評価等への取組について、実務的な内容を中心にゲストスピーカーの皆さん方から話題提供をいただき、それを化学物質全般のリスク評価、リスク管理の取組について議論を展開していければと思っています。会議の冒頭に申し上げましたように、まず4人のゲストスピーカーの方々からお話しいただきます。そして簡単な質疑応答を経て、休憩をはさみ、その後メンバー全体で意見交換をしたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

それでははじめに、日本獣医生命科学大学獣医学部教授、食品安全委員会農薬専門調査会座長の鈴木さんよりご発表いただきます。

(鈴木)

農薬専門調査会の座長を務めております関係で今日のお話をすることになりました。 農薬専門調査会の座長を務めております関係で今日のお話をすることになりました。

農薬のリスク評価についてお話しします。北野さんからもお話がありましたが、農薬については、ある意味で言えばリスク評価については優等生であるというふうに自負しています。

はじめに「農薬とは」ということですが、通常、病害虫防除に使う薬剤、それから植物の成長調整に使うもの、病害虫防除に用いる天敵等の生物などがあります。病害虫防除に使う薬剤は量が多いのですが、成長調整に利用する薬剤は量が少ないです。天敵の生物は虫ですので、少し意味合いが違います。それ以外に特定農薬といったものがありますが、それらは我々の範疇には入っておりません。実質的には病害虫防除用と成長調整用の二つについてのリスク評価が主体になります。

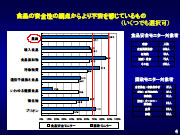

我々はいろいろなところでモニターによる調査を行っていますが、食品の安全性の観点から不安を感じているものを選択してもらいますと、農薬が大体トップにきます。その他、輸入食品や食品添加物、汚染物、微生物系のものなども含まれています。これらに係る様々な化学物質は、ほぼ類似のリスクアセスメントがされているはずですが、実はそのリスクアセスメントに使われる資料のデータセットの完全性という点から考えると、農薬が最も厳密にリスクアセスメントされていると思います。いずれにしても、皆様が心配なさっていることは確かにそのとおりだと思っています。

これは、「気になる農薬」というDVDを食品安全委員会事務局で制作したときにアンケートを行ったものですが、「食品を通して体内に取り込んだ農薬は体に蓄積されると思いますか?」という質問に対して、75%近くの方が「蓄積されると思う」とし、「思わない」という方は10%を切る程度しかいませんでした。「分からない」という人も入れると圧倒的に「もしかしたら蓄積されるのではないか」と思っていることが分かりました。

同じアンケートで、「食品に残留している農薬を体内に取り込むと、どんな悪影響が現れると思いますか?」という質問に対して、アレルギーや環境ホルモン作用による生殖への影響があるのではないか、癌などにかかりやすくなるのではないか、胎児に影響があるのではないか、という恐れを抱いている人が圧倒的多数だということが分かりました。蓄積という問題と合わせて、このようなことがあっては大変だというところから、これらに関連するデータを基にリスクアセスメントをすることになっています。

平成15年に食品安全基本法(注、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律)ができ、そのときに従来のリスクアセスメントから大幅に手法が変わることになりました。三つの原則があります。一つは独立の原則、二つ目が科学主義に基づくリスクアセスメント、三つ目が公開の原則です。これらの原則に従って今我々は仕事をするようになってまいりました。

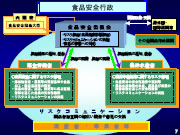

現在どのような形で食品全体の安全行政が行われているかという話をします。大まかに言いますと、厚生労働省、農林水産省、環境省、状況によっては経済産業省といったところが、特にリスク管理の最前線で仕事をされています。

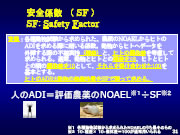

内閣府にある我々食品安全委員会では、このリスク管理に対してリスク評価やリスクアセスメントをする仕事、つまり、一番根幹になる基準作りを行っています。1日許容摂取量、ADI(注、Acceptable Daily Intake;人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと判断される量。一日当たりの体重1kgに対するmg数(mg/体重kg/日)で表される)を作る仕事です。厚生労働省では、基準量や残留基準といったものを決め、それに基づいて食品そのものを管理します。農林水産省では、農林水産物等に関するリスク管理を行うというような形になっています。

従来は、リスク管理とリスク評価が一体化しています。実際はその方が効率的ですが、例えば、輸入食品のところであいまいな基準が作られがちであるというようことがあり、独立の原則から管理と評価を分ける形になります。それが一番大きな問題だと思われます。

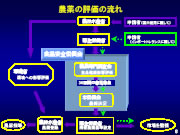

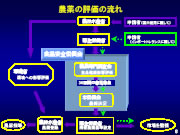

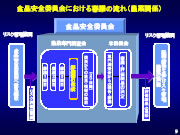

現在、農薬の登録に際しては、農林水産省から厚生労働省にいきます。外国から輸入される食品の場合には、厚生労働省を経て我々のところにある諮問機関が委員会を開きADIを決めます。途中いろいろな手筈がありますが、それが決まった後にリスク管理を行う省庁にまた戻し、厚生労働省は市場を監視し、農林水産省は農家を指導します。土壌などの問題については環境省が間に入り、化審法(注、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)で管理されているような物質については経済産業省が間に入るというような形になっています。我々はここで基準となるADIを決めています。それは、少なくとも基準値を決める部分とは独立した形で科学的な証拠に基づいて決めるというようになっています。

実際の農薬に対してリスク管理機関から諮問があり、その後、農薬専門調査会、本委員会での審議を経て評価書を作る流れになっています。その後パブリックコメントを経て本委員会にかけて採択されますと、リスク管理機関に戻します。「公開の原則」がこの過程にあります。

それぞれの農薬について様々な試験結果をどう評価し、最終的にどの試験に基づいて1日許容摂取量が作られたか、という評価書の日本語版と英語版を作成しており、これを公開しています。さらに審議経過がテープ起こしの議事録として公開されています。その他に審議会で提出される資料そのもの、「農薬抄録」と言っていますが、これも公開されることになっています。この点が従来の行政とは大きく変わっています。

お手元に「ボスカリド」という農薬の評価書があるかと思います。農薬1剤につきそういう形のものが出来ており、すべてホームページからダウンロードすることができます。それを見ていただき、疑問点があればいつでもパブリックコメントなり何なりの形で対応することができるようになっています。このようなことはこれまでなかったことです。農薬の資料そのものもが門外不出とされておりました。一部、情報公開法(注、行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の中で公開するはずだったのですが、実際は情報にアクセスすることが難しく、コピーがとれませんでした。今やすべての情報がホームページで見ることができるようになっています。

議事録を公開しているのは、数ある国の中で日本だけです。そこまで公開して行っているため、非常に透明性が高まっているのではないかと思います。

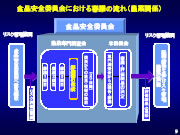

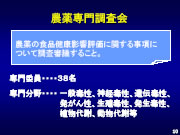

現在、ポジティブリスト制度(注、残留農薬等に関するポジティブリスト制度。原則、すべての農薬等について残留基準(一律基準含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等を禁止する制度)などがあり、審査が必要なものが登録農薬だけではなくなっています。向こう5年間で農薬以外の動物薬等々も含めて約700剤を審査しなければいけないことになっており、なかなか大変な状況です。通常の専門委員会、例えば、動物薬の場合、委員が15名程度しかいないのですが、我々のところは38名と若干増やしていただきました。それでも、例えば、アメリカのEPA(注、Environmental Protection Agency;環境保護庁)では、専従者が1,000人ぐらいおり、過去10年間でアメリカが使っている農薬のすべてについてADIを再評価しました。また、それについて非常にたくさんの基準を作り、それに基づいてリスク管理をしています。アメリカは実質的にはネガティブリスト制(注、原則、規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの)で管理していますが、それだけたくさんの基準を作ってしまえばポジティブリストと同じだと豪語しています。

我々はたった38名で、向こう5年間で700剤の基準を作らねばならないというチャレンジングな課題を課せられている状況です。ただ、誇るべきことは、この専門委員が非常にたくさんの専門領域の人でカバーされているということです。各農薬について、少なくとも1名はこういった専門分野の人たちが加わって評価をしています。EPAなどでは、化学的な分野から1名、毒性の分野から1名、環境の分野から1名という形で1剤を評価しますので、評価についてけっこうバラツキがありますが、我々のところではバラツキがないと自負しています。いずれにしても、このような状況で仕事をすることになっています。

後で阪本さんから詳しいお話があるかと思いますが、非常にたくさんのデータセットを作り、多面的に評価するというのが農薬のリスクアセスメントの特徴です。これが委員会の風景ですが、これだけの人数の専門家が集まり、それぞれ各分野についてカバーして評価をすることになっています。

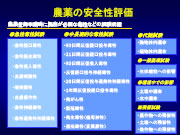

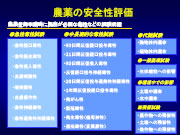

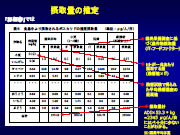

現在の評価試験について、大筋を一覧で示しています。急性毒性に関わるようなもの、中長期的な毒性に関わるもの、亜急性毒性と言われているもの、慢性毒性、あるいは発がん性と言われているような長期毒性に属するもの、繁殖毒性として世代を超えて伝わるもの、また、催奇形性と言われるようなもの、遺伝毒性というようなものも別の形でやられており、発がん性とともにセットで紹介される形になっています。

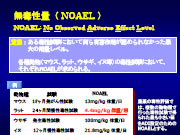

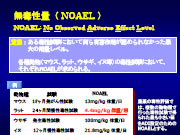

この農薬の評価の特色は、化学物質の中で医薬とは異なり、一番高い用量で必ず悪影響が出なければならないということがガイドラインで定められている点です。ですから、必ず何らかの形のハザードはどの試験でも確実につかんでいます。さらにもう一つ、最低用量のところで全く影響がない、毒性が現れないというところでない限りは、評価できないという体制をとっています。ですから、NOAEL(注、No Observed Adverse Effect Level;無毒性量。実験動物のグループに対して何段階かの投与用量を与えた毒性試験で、有害影響が認められなかった最高のばく露量のこと)を各試験について求めることができるようになっています。

我々の議論の特徴はここにあります。動物体内運命という形で薬物代謝のデータを要求しているのですが、これを毒性の根拠の基礎として関連づけて議論することがすべての剤について行われています。この一覧は「農薬抄録」の順番で書いています。議論の内容は、議事録を見ていただくと分かります。

植物体内運命では、多くは農薬を使ったときに植物でどのように変わるのかということを見ます。動物試験で見えなかったような代謝物があるといけないため、それをちゃんと見るわけです。一般薬理試験でも、特に急性毒性のところで基礎を見なくてはならないため、代謝試験が終わった後、毒性試験の評価にかかる次に一般薬理試験を見て、毒性の評価をするという形になります。また、その他の環境的な毒性や残留試験といったものについても、従来とは異なり、かなり重要視した形の議論がなされています。

一つは環境毒性といった問題があります。ばく露レベルの評価をきちんと見た上で1日許容摂取量を決めるというふうにやっています。

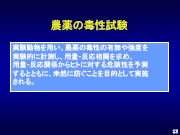

毒性試験を行う目的ですが、1回の服用で一番高いところで毒性がちゃんと現れている、一番低いところでは何も影響がない、その間に用量反応相関があるということを動物実験からヒトに対する影響を外挿しようという試みで行われています。

急性毒性試験は、1回投与すると、高用量の場合に、例えば、半数の動物が死亡するような量を目安に症状等々を調べていく試験です。

亜急性毒性試験は、もうすこし長い期間、農薬の場合は基本的にはエサの中に農薬を混ぜて、約3か月間投与し、どのような臓器毒性が現れてくるか、機能的障害があるかというようなことを調べ、さらに長期間の毒性のときにどのような用量を使えばよいのかということを行う実験です。

慢性毒性試験は、もっと長期間の話になります。農薬は医薬と違い不特定多数に低濃度の長期間のばく露が起こるというばく露形態がありますから、この慢性毒性試験を逃すわけにはいきません。

さらに長期間の場合、発がん性についても心配ですので、遺伝毒性試験も行います。今はラットとマウスの2種類が多いのですが、1年半から2年ぐらい、状況によってはさらに2年半ぐらい投与して、発がん性を示すかどうかについて生体を用いて実験します。発がん性が見られた場合には、どのような機序(注、仕組み、システム)でがんが出てきたのか、というようなことを実験します。多くは変異原性試験といわれているものですが、遺伝子に作用していたのか、それともプロモーションといわれるような過程でがんがあったのかということを調べます。

DNAを損傷するような形でがんが出た場合は、科学のレベルでは閾値がないということで使えないという判断をします。この過程ではない場合は、ADIが設定できます。こういう手順を経て1日許容摂取量を決めていくことになります。

繁殖毒性について、これは2世代にわたって子どもにどのような影響が出てくるか、繁殖障害はないか、奇形は出ないか、機能障害はないかというのを調べる試験です。

繁殖毒性試験の際に見誤りやすいところは、それが自然発生のものなのか、それとも薬物による誘発性のものなのかという点です。自然発生性のものは、こういうふうに一腹の子どものすべてに出るわけではなくて、一部に出ます。複雑な計算式をいろいろと使うのですが、繁殖毒性試験においては誘発性と自然発生性というのは比較的分かりやすく判別できるような基礎データがあります。

その他に、より短期間に妊娠中に与えた農薬が子どもに催奇形性を示すのではないかということで、ラットとウサギに投与して調べる発生毒性試験が行われています。

これまでは毒性の話でしたが、代謝試験も動物や植物、土壌、その他で行われています。

動物の体内で口から入ったものがどのように分布して、どのように体外に出ていくのか。それから、量的なものだけではなくて、どのようなものが出てくるのか。代謝物が出るのかといったようなことを、放射線同位元素を使って調べます。このデータを基にして毒性との相関を取るということが行われています。

植物についても、やはり放射性同位元素を使って追跡します。トレーサー実験を行い、どこに撒いたものが最終的にどういう形で食べるもののところまできているか、というようなことを何種類かの作物にわたって調べる実験です。動物の代謝と違うものが出てきた場合には、それらについて量が多ければさらに毒性試験を要求するという形になっています。

土壌についても、吸着されてしまうのか、それとも流れやすいのか。あるいは特に変わった代謝物が出てこないかといったようなことを水田、畑といった様々な状況に応じて調べています。

水中に流れていったような場合、どのように変化するかということを、ラボの中で緩衝液等を使って行ったり、自然水を用いて行うなど様々なことをして、特におかしなものが出てこないか、蓄積性がないか等を調べています。

作物残留と土壌残留試験ですが、従来厚生労働省が行っていたものに少し違う形を加えています。我々のところでは、基本的な残留量やばく露評価を一部取り入れています。これは我々が決めていくADIに対して、ばく露評価から見て「超えるものではない」というところを予め確認しておくという意図で行われます。これを見た上で、厚生労働省にお送りして、残留基準量を決めていただきます。そして、「確かに決まりました」という段階で我々に戻していただいて、ADIとの関係でどのくらいかというのを確認することになっています。

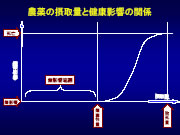

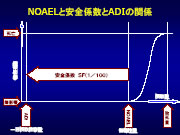

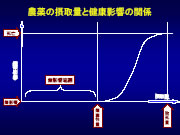

いずれにしても、考え方として、必ず横軸に投与量、縦軸に影響があります。ある量よりも多くなると何らかの悪影響が現れてきて、甚だしい場合には死に至りますが、これより低いところでは影響がない、これを閾値といいますが、こういう考え方で安全量を考える形になっています。

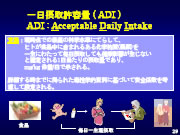

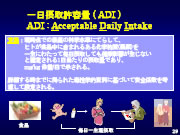

我々が最終的に決めるのはADIです。食品中に含まれる農薬を一生にわたって毎日摂取しても健康影響がないと推定される、計算上の1日当たりの摂取量です。ですから、体重kg当たり何mg/日という形で表されます。これらはあくまでも推定上の話ですが、科学的な根拠をもって推定するわけです。

いままでお話ししたようなたくさんの毒性試験それぞれについて、影響がないような量が実験的に求められます。それらのうちで最も低い量に基づいて安全係数を掛ける。つまり、この場合は1/100です。この用量よりももっと低い用量が安全だろうというものを決めます。

安全係数について、通常は動物とヒトというのはそんなに違わないはずなので、一番低いNOAELを使っても大丈夫なのですが、実験動物、あるいはその他の野生動物よりも人間の方がいくらか感受性が低い、つまり、弱い動物だろうという非常にロマンティックな考え方をしています。実際、進化史の中で考えてみますと、人間はこれだけ地球上に存在しているわけですから、その他の動物より弱いわけはありません。しかし、弱いだろうということを基にヒトの個体差と種差を考慮してそれぞれ10倍ずつを考えて掛け合わせた100倍、つまり、一番低いNOAELからさらに1/100にした量であれば人間はまず問題ないだろうという考え方です。様々な物質について集計し、計算した上でまず問題がないということが分かっているためこのような話をしていますが、実際には人間が一番感受性が鈍かったという例があります。その代表的な例はダイオキシンです。その話は後ほど、どこかでしたいと思います。

今の話を図式的に示しています。無毒性量NOAELがこのレベルだとすると、さらに1/100を掛けるとADIはこんなに低いところにいくという考え方になります。これから先は厚生労働省の範疇なのですが、各作物について残留基準を決めていただき、それらを総計するとADIよりも低い、80%レベルに収まるということが管理のところでとられている考え方です。

「農薬評価書」についてですが、お手元に「ボスカリド」の資料がありますのでそちらをご覧ください。スライドの42までは、農薬評価書をどのように読むのか、また、どこにどんなことが書いてあるかについて説明しています。これまでざっとお話ししましたが、ADIを決める過程などが逐次書かれていますので、分からないことがあればご質問をお願いします。

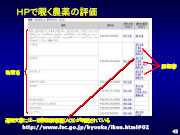

これは食品安全委員会のホームページです。ここでは、様々な情報が入手できます。議事録や通知文書、評価書など、該当する箇所をクリックしていただくとすべての評価書を見ることができます。

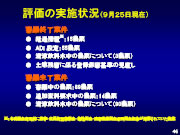

現在、4年間かかってADIが設定されたものが55農薬あります。経過措置が取られたものやその他を含め、審議中のものが89あります。そのうち、まだ終わっていない、又は、追加資料が要求されているものもあり、700剤にはほど遠いというところです。一応ここまでが実績でございます。

(北野) どうもありがとうございました。この後4人の発表が終わった後に全体討論に移りますが、ただいまの鈴木さんのご発表の中で特にここだけはクリアにしておきたいというご質問がありましたら、お受けしたいと思います。岩本さんどうぞ。

(岩本) 素人が専門的なことを聞いて恐縮ですが、自然発症奇形というところに興味を持ちました。今、いろいろハザードが議論される中で、Aという先生からはハザードがあったと、しかし、Bという先生からは無かったなど、科学的な知見の中で相反するような知見が出てくる可能性が往々にしてあるかと思いますが、この自然発症奇形の考え方は、グローバルに、又は学会の中で共通した考え方という認識でよろしいのでしょうか。

(鈴木) 以前、日本先天異常学会で自然発症奇形と誘発奇形を見分ける統計方法を発表したことがあります。ポスター発表でしたが、私のポスターの後ろにたくさんの人が並び、論文にしてほしいという依頼もありました。しかし、論文にすると統計が分からなくなるといって断られました。ただ、商業誌には発表しています。もう一つは、環境ホルモンに関して、内分泌かく乱物質について井上達先生(注、国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター長)などと一緒に検出法についての本を出したのですが、その中の一節に取り入れて解説しています。実質的には遺伝性の根拠のあるものと、そうでないものをどう見るか、どのようなデータに基づいて考えるか、というようなところを解説しています。今、日本先天異常学会の中ではこの見解に対して異を唱える方はございません。

(北野) 次は、国立医薬品食品衛生研究所副所長、薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会部会長の大野さんです。よろしくお願いします。

(大野)

今日用意した発表内容が簡単すぎるように思い、皆さんに失礼かなと思っています。自由配付資料にある「食べ物の農薬は大丈夫?」(注、農薬工業会発行。みんなの農薬情報館のページへ)というパンフレットに書かれていることとほとんど同じような内容を申し上げることになったなと思い、やや恥ずかしい思いをしています。後でご質問をいただいてお答えするということでなんとか義務を果たしたいと思います。 今日用意した発表内容が簡単すぎるように思い、皆さんに失礼かなと思っています。自由配付資料にある「食べ物の農薬は大丈夫?」(注、農薬工業会発行。みんなの農薬情報館のページへ)というパンフレットに書かれていることとほとんど同じような内容を申し上げることになったなと思い、やや恥ずかしい思いをしています。後でご質問をいただいてお答えするということでなんとか義務を果たしたいと思います。

私の話は「農薬等の残留基準の設定とポジティブリスト制度による食品安全管理」です。今、鈴木さんがお話しされたことと重複するところがありますので、重複部分はなるべくスキップしながらお話ししたいと思います。

国立医薬品食品衛生研究所で食品の安全管理のための残留農薬規制、リスクマネジメントをしています。基本的な考え方というのは、毎日の食事を通して摂取する農薬等の総体としての量が、食品安全委員会で決めていただいたADI、1日許容摂取量を超えないようにするというものです。それに基づいていろいろなことをやっています。

「ADI」とはということですが、鈴木さんからお話がありましたのでスキップします。

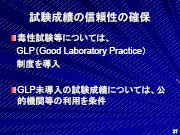

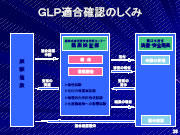

ADIをどのように決めるのかということですが、先ほど鈴木さんからお話がありましたが、一つ、追加したいのはGLP(注、Good Laboratory Practice;優良試験所基準)です。どんなに立派な安全性試験を行っても、その結果が信頼できないものであれば意味がありません。信頼性のあるデータに基づいてADIを決めなくてはいけないという原則が当然あります。そのためにGLPという基準を行政で決めています。これはOECD(注、Organization for Economic Cooperation and Development ;経済協力開発機構)で決めた国際的な基準に基づいて、日本で農林水産省、厚生労働省等の省庁で基準を作ります。それぞれが管轄する行政事項に関わる安全性試験については、それぞれの省庁が実験を行っている施設に査察に行きます。そして、施設が適切であるかどうか、実験を行う人が十分な能力を持っているか、実験の記録がきちんとしているかなどいろいろな面から評価をして、信頼できることが確認された施設からのデータだけを利用して、行政的な対応をしています。

鈴木さんからお話がありましたが、このような用量作用曲線が見られます。毒性発現だけでなく、いろいろな生物作用に関して用量と作用は関係しています。これはだいたい100倍ぐらいの幅ですが、それと比べるとこの図の「100分の1」というのは幅が狭すぎますが、何も出ないという毒性の用量を明らかにして、その1/100をADIとして決めています。

食品安全委員会で決めていただいたADIを踏まえ、農薬が農作物中にどれだけ含まれていてもよいかということを厚生労働省で決めています。この基準は、残留農薬全体の総計がADIの80%を超えないということでやっています。その理由は、食物を通してだけでなく、水や空気を通して農薬が入ってくることがありますので、そういったものを加味すると100%ではちょっとまずいだろうということで、80%を超えない範囲で基準を設定しています。

また、食べる物の量は人によって違います。子ども、妊婦、高齢者では、食べ物の内容や量がそれぞれ違ってきますので、食物の摂取量については、国民平均だけでなく、年齢層などのグループを考慮して計算しています。当然、食べる農作物の量や栽培に必要な農薬の量、使用方法などが農作物ごとに違いますので、農作物ごとに基準を設定しています。

これはそれを図に示したものです。みかん、大根、米、肉等を品目ごとに、ここまでは含まれていても構わないという残留許容量を設定します。その許容量をそれぞれの食物の摂取量に掛けて、総和したものが安全レベルを超えないようにするということをやっています。食べ物の摂取量は時代によって違ってきます。先進国はどこの国でもそうですが、私どもでもどういう食べ物をどれだけ取っているかということを毎年検査しています。栄養改善法に基づく国民栄養調査((独)国立健康・栄養研究所のページへ)を毎年行っており、その結果に基づいて農薬の総体としての摂取量を決めています。

農薬の残留基準の決め方ですが、動物による毒性実験の結果で無毒性量が決まり、それから安全係数で割って1日許容摂取量、ADIを決めます。それに基づいて農作物に割り振り、残留農薬基準が決められます。それに基づいて農薬の使用基準を農林水産省が決めるという道筋です。実際は農薬を開発すると農薬メーカーから、こういう方法でこういうふうに使ったらどれだけ残留するかという調査結果が出てきます。それを見てそれぞれ適正に使ったときの残留量を加味し、通常適正に使っている場合では、それを超えないようなレベルの残留基準を決めて、総和しています。それがもし1日許容摂取量を超えてしまった場合は、この使い方はまずいということになり、使用方法を適正な形で修正しなくてはいけませんが、現実にはそういうことは起きていません。

残留基準は、農薬の使用基準を守り、適正な方法で使っていれば残留基準を超えないというレベルに設定します。それが安全であることを確認しているわけですが、順序立てて言えば、使用量を守れば残留基準を超えない。残留基準を超えないからADIを超えない、だから安全であるということになります。

ここ数年ポジティブリスト制度というものが出てきていますので、若干説明させていただきます。従来日本は、ネガティブリスト制で農薬を規制していました。これは規制するものについてリスト化するというものです。申請があった農薬について、残留基準はこの値であるということを規定し、それを超えてはならないという制度です。例えば、日本で許可されていないものについては、リストになっていないことがありました。そうすると、リストになっていないものはいくらたくさん含まれていても規制できないという問題があったわけです。それではいけないということで、大きく方針を転換して、原則農薬は含まれてはいけない、使用していいものについてだけリスト化するという形にしました。

残留農薬のポジティブリスト制度とは、基準が設定されていない農薬が一定量を超えて残留する食品の販売を原則禁止する制度です。既に安全性評価が済み、ADIや残留基準が決められたものについては、その範囲内で使えばよいということであり、それで規制ができます。それ以外のものについては原則入ってはいけないため、一定レベル以上を超えた場合は法律違反になります。

この一定量というのは、今は0.01ppmというふうに計算されています。どのように決めたのかを説明します。たとえ発がん物質であったとしても、それを一生涯摂取しても健康に特に問題にならないと考えられる量が、だいたい国際的に合意ができています。「1.5μg/man/day」1人当たり1日当たり1.5μgです。その値は、WHO(注、World Health Organization;世界保健機関)とFAO(注、Food and Agriculture Organization;国連食糧農業機関)の会議で認められ、それに基づいて安全性評価をしており、その1.5という値から計算し、0.01ppmであればそれを超えないだろうということで、基準のレベルとしています。

ポジティブリスト制になった以上、日本では許可されていないけれども外国で許可されたものについても、基準値を作らなければ外国から輸入ができなくなってしまう可能性があります。そのため、暫定的にコーデックス委員会(注、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1962年にWHO及びFAOにより設置された国際的な政府間機関。国際食品規格の作成等を行う)が国際的な基準や欧米の基準を踏まえて暫定基準を作りました。それに基づいて今は規制をしていますが、それは暫定的なものであり、あくまでも安全性評価を日本としてやり直して基準を決めなければいけません。ですから、先ほど鈴木さんがおっしゃった700品目という農薬について、安全性評価をやり直していただいているところです。それを5年間でやるということで毎年120~125の農薬について評価をしていただいています。大変な仕事をしていただいています。基準が定められていないものについては、原則として一律基準を決めて、それを超えてはいけないとしています。ただ、特別に厚生労働大臣が指定したものについては、告示をしてこれはいいですよ、という形にしています。例えば、動物薬として使われているワクチン等は、含まれていても安全性の面で問題ないと指示されています。

膨大な農薬が世界に出回っており、そういったもので日本に入ってくる可能性があるものについては、分析方法をきちんと確立しておかなければ絵に描いた餅で何の意味もありません。そこで、このポジティブリスト制の導入に当たりまして、私どもの研究所を中心に農林水産省の関連機関、自治体の衛生研究所、登録検査機関等の協力を得て、試験法を開発しました。なるべく効率的に検出できるように一斉試験法を採用するとともに、高感度かつ実用可能な方法を採用するようにしています。また、食品のための標準法も早くできるように整備しているところです。

現在659物質について対応が出来ています。ただ、それらの方法は科学の進歩とともにどんどん改善していかなくてはいけませんので、それについて引き続き諸機関の協力を得て改善を進めているところです。

そういった試験法に基づいて都道府県や検疫所などでは、生産された農産物の中に含まれている農薬について検査をしています。これまでのところ、国内の基準を超えていたものは限定的であり、適正な使用がされている場合に使用が認められています。

今回のポジティブリスト制の導入後に、中国や他の国から輸入したものについて、残留基準を超えているものが検出されたということが新聞などで報道されています。

今後の課題ですが、生産段階で農薬の適正な使用が行われていなかったことによって残留基準を超える、ということがないようにしなければいけません。また、我が国のこういう制度の趣旨を輸出国に徹底することが必要であると考えています。それから、新たに残留基準等を設定した農薬等の再評価や試験法の開発といったものが大きな課題として残されています。

私の所属する研究所でも、食品安全情報という形で関連する情報をホームページ(国立医薬品食品衛生研究所HPへ)で提供しています。また、N-ニトロソフェンフルラミンは、農薬として許可されているものではありませんが、食物の安全性に関わる問題が起きたときにはなるべく早い段階で適切な情報を提供するように努力しているところです。ご清聴ありがとうございました。

(北野) どうもありがとうございました。鈴木さんからは農薬のリスク評価にどういう試験を行っているかのご紹介をいただきました。大野さんからは、そのデータに基づいてどのようにADI、また残留基準を決めていくか、さらにポジティブリストについてご説明いただきました。大野さんの説明についてご質問がありましたらどうぞ。

(瀬田) 大野さんのご説明でスライドの10、11枚目を見て、よく分からなかったものですから、ホワイトボードを使って、私の理解が正しいかどうかを教えていただきたいと思います。

まず、農薬や動物薬、飼料についての国際的な、あるいは国内の食品衛生法上のポジティブリストを参考にして、日本の農薬のポジティブリストが作られた。それは即、言葉を換えて言えば、農薬取締法(注、農薬の規格や製造、販売、使用等の規制を定める法律)で農薬として認定したものだけをポジティブリストに載せている。そういうふうに理解していいですか。

さらに、そのポジティブリストに記載されているものはこの赤字のもの(ホワイトボードを指す)であるということ。これは国によっては必ずしも同じ基準ではないので、場合によっては、我が国では許可されているものもあるし、そうでないものもある。それ以外のものは許可されなかった、あるいは手続き上まだ無認可であるなどとなっている。ポジティブリストとして認められた農薬なるものは、今現在は二つに分けられ、鈴木さんがやっていらっしゃるような基準の策定によって基準が既に出来たものと、まだ出来ていないもの、即ちこれから5年間に審査する700剤であり、それが審議の進行によって今後ポジティブリストに入ってくる。基準が設定されたものについては、その残留許容量がそれぞれについてADIが80%以下ということで決められた。それ以外のもの、審議の終了していないものについては、それぞれで0.01ppmということで決められたと。こういう理解でよいのかどうか、間違っているとすればこの図を直していただけませんか。

(大野) 私の説明が不十分だったと思います。今瀬田さんがおっしゃったのは、これまでのネガティブリストに基づく規制の考え方です。現在のポジティブリスト制では、日本で許可されていないものについても、日本に入ってくる可能性のある農薬に関しては一律に暫定基準を決めました。暫定と申しますのは、入れるための作業に何年間も費やしたのですが、わが国独自の安全性評価を十分にする時間がありませんでしたので、我が国と同じような考え方で農薬の安全性評価をしているアメリカやイギリス、オーストラリア等、欧米の諸国の基準と国際的に決められた基準に基づいて残留基準を決めました。ですから、日本で決められていないものをすべて包括してそういうリストが作られたということです。その場合、実際に含まれている可能性がないとか、欧米のどこかの国で基準は作られているけれども、実際にはほとんど使われていないとか、そういった農薬もずいぶんあります。そういう農薬もリストにはいっぱい入ってしまっています。不必要な基準が定められたという部分もありますので、実際に検査していたら全く検出されないものや、残留基準が設定されているけれども、実際にそれを裏付けるデータがないなどのものについてはリストから削除するようにしています。一律基準の0.01ppmというような形で今はやっています。

(北野) 日本で農薬として認められていない物質についても0.01ppmとして確定しているということですか。

(大野) 外国で基準が決められているものはだいたいそれを採用しています。例えば、アメリカとオーストラリアでは基準が違うことがあります。そういう場合には暫定基準ですので、貿易上になるべく支障を与えないような形で基準を決めています。

(北野) そういう基準を満たしていれば、日本で農薬として認められていない農薬が入った食品が輸入されたとしても、販売が認められるのでしょうか。

(大野) それが入っているものでも認めるということです。

(鈴木) 若干補足します。およそ今の話でよいのですが、日本で使われる農薬は、農薬登録を経てADIを決めて、その後でMRL(注、Maximum Residue Limit;最大残留限界。)を決めるという形に一応なっています。ところが、日本は輸入大国であり、日本で使われていない農薬を使っている国からもモノを輸入しなくてはなりません。よって、ネガティブリストのときにも、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で残留基準を決めていました。それを決めるときに、根本的な基準、ADIがないと困るため、なんとか基準を得るための努力をしました。当時560剤ぐらいの農薬のリストの中でなんとか毎年20剤ずつぐらい基準を決めながらやっていました。ところが、実際は外国から来るものについて、アメリカとオーストラリアで残留基準が違っている場合もあります。それについて決めるときは、厚生労働省ではオーストラリアとアメリカの基準を足して2で割って平均値を基準とするという非常に簡便なやり方をしていました。それでは根拠がないのではないかという話になり、ポジティブリストですべて基準を作った上でやりましょうという話になったわけです。しかし、現実は、ADIがすべての剤について決められていない段階でポジティブリストに移行してしまいますから、暫定的に基準を作らざるを得ないという話から法律がスタートしてしまったのです。あくまでも暫定的な基準ですから、この基準が妥当であるかどうかということについては、食品安全委員会に諮って、そこで判断をしてもらうこととし、その上で基準を決め直す。それでよければちゃんとしたポジティブリストになるようにしましょうというのが、ポジティブリスト制の話です。

ですから、輸入食品等々に関しては、今でも暫定基準というのは出来ていますし、それで一応行政管理は行っています。我々はADIに基づいて、問題がないということを今必死になって調べているところです。

(北野) 分かりました。日本で農薬として認められている、認められていないは別として決めているということですね。

(大野) 追加したいのですが、ADIは決められていないのではなくて、欧米ではADIはきちんと定めており、それに基づいて食物中の残留基準を決めています。そのデータを信用して採用しているのです。日本の食生活に必ずしも合うかどうかという問題はありますが。

(北野) 分かりました。瀬田さん、よろしいですか。私も最初誤解をしていました。日本で認められている農薬について決められていると思っていたのですが、認められていないものについても諸外国のデータを基に基準を決めているということだそうです。

(瀬田) ホワイトボードで示した図が間違っているのであれば、どうイメージするのが正しいのか、修正して理解しやすいようにしていただくとありがたいと思います。しかしながらこの場ではこれ以上議論をして十分に理解に到達するまでの時間はないと思います。一つだけお願いしたいのは、5年後に700剤の審査がすべて終わったあとには、図で表せばどういう姿になるのでしょうか。言葉と文章だけでは今ひとつ理解し難いと思いますので。

(北野) それについては4人のスピーカーの講演が終わったあとに、管理というところで議論しましょう。中下さんどうぞ。

(中下) 大野さんのスライドの6枚目のところに「幼少児、妊婦、高齢者も考慮」とあります。先ほど鈴木さんにお伺いすべきことだったかもしれませんが、そもそもADIを決める段階でこういった高感受性グループに対しての考慮というのはないのでしょうか。もしそれがないとしても、残留基準を決めるときにはおそらくもう一度配慮をするということだと思いますが、配慮の仕方というのはどのように考えておられますか。

(鈴木) ADIは、そういう高感受性グループその他も一応含めた形で決めています。催奇形性実験もやっていますし、様々な生物層を含め、動物種試験もたくさんやり、投与期間もさまざまに設定して行っていますので、いったんADIが決まってしまうと、それが一番感受性の高い毒性の基準であるという形になります。ですから、ADIが決まった場合に、それを変更するということになると、別の実験で相当根拠のあるものを示してもらわなければADI自体は変えられません。

ところが、体重が小さい子供やお年寄り、お腹の中に赤ちゃんがいる場合などは、体重当たりにしても摂食量は変わってきますし、感受性の部分でも違うのかもしれない、ということから、分けて計算するという話が決まってきています。

通常はそういう形で見なくても、国民全体の平均で見ればよいという話に収まるのですが、実際にいろいろとやってきますと、非常にたくさんの作物に農薬が使われていて、決められた残留基準から計算してみるとADIの80%超えてしまったということもあります。今、残留試験をやって出てきたデータというのは、すべて殻つきのもので測っているため、殻つきのまますべて食べるとそういう結果になるという量です。実際に食べている部分で計算をすると、ADI比がずっと下がるという部分まで、日本でもやっていると思います。

(大野) 私がこの分野に関係してからADIの80%を超えたということはありません。計算の仕方には2種類あります。許容量を摂取量に掛けた場合と総和した場合です。理論的に理論最大一日摂取量方式で計算してみると、幼少児などは体重当たりにして食べる量が多いですから超えてしまうこともあります。

許容量というのは、実際に含まれている量の何倍かの値に必ず設定します。そうしなければ何かあったときに超えてしまう場合があります。そうすると、食物をすべて回収するなどの大変な事態になります。超えてしまう場合には、実際に残留している量を基に計算をし直します。農林水産省に申請されたデータに基づいて残留されている量に食物摂取量を掛けて、その総和をもとめます。それがより現実に近い値になるということです。そのような場合に80%を超えるようなことは今までありませんでしたし、もし、それが超えた場合には、使用方法がよくないということで、農林水産省に使用方法の改善を求めることになると思います。これまでそういうことはありませんでしたが。

(阪本) 補足説明をさせていただきます。最初に鈴木さんから、ADIは一つだと言われましたが、これはいろいろな試験を行った上で見ているわけですから、毒性評価指標としては、特に大人用、子供用というのはありません。ただ、体重当たりの食べる量が大人と子供では相当違いますので、現実的には大人が食べた場合にADIがどのくらいになるか、子供が食べた場合にADIがどのくらいになるかということがあります。実際の基準は厚生労働省が作りますが、事前に私どもでも計算しており、一般的に子供の方が摂取割合が多くなりますので、子供でも安全な形で基準を作っていただいていると理解をしています。

ばく露評価について、TMDI(注、Theoretical Maximum Daily Intake;理論最大一日摂取量方式)という言葉が出てきましたが、これは一番安全側に見た考え方です。どの食品にも残留基準ほどの農薬が残っていて、その食品をすべて食べたときにも大丈夫かどうかということの一番厳しいばく露評価のやり方がTMDIです。通常はこのTMDIで80%以内であれば当然もっとも低いわけですから大丈夫ということになります。ただ、このTMDIで超えてしまったときにどうするのかということですが、もちろん安全側ではいいのですが、あまり過剰な安全側でやりますと、これもまたいろいろ問題が出てきます。ずいぶん前に厚生労働省にばく露評価の精密化ということをやっていただきました。先ほどもお話が出ましたように、皮を剥いて食べる場合に農薬の摂取量は落ちるわけですが、そういう現実的な摂取量を計算して80%の範囲に収まれば、それはよいのではないかというやり方をしているということです。

子供の分は子供の分でも見ていますし、安全側で見るというのが基本にあり、より精密な評価の仕方も使って、最終的には安全を担保しているという説明になろうかと思います。

(北野) ありがとうございました。この後に議論を行いますので、もし今のご説明で納得がいかなければ、そこでもう一度質問をしていただければと思います。

それでは次に、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事の阪本さんにお願いいたします。

(阪本)

最初に私が所属している農林水産消費安全技術センターについてご説明します。おそらく皆さんもあまり耳にしたことがないと思います。実はこの名前が出来たのが今年の4月からです。 最初に私が所属している農林水産消費安全技術センターについてご説明します。おそらく皆さんもあまり耳にしたことがないと思います。実はこの名前が出来たのが今年の4月からです。

まずは、自己紹介をかねて私が所属する組織の紹介をさせていただきます。私どもはもともと農薬検査所という独立行政法人でしたが、今年の4月に農林水産消費技術センターと肥飼料検査所が統合され、新たに農林水産消費安全技術センターが誕生しました。旧農薬検査所はそこの農薬検査部になりました。

農業における農薬の役割についてお話させていただきます。世の中で農薬が好きという人はほとんどいないだろうと私どもも理解しています。それでもその農薬を使う理由には、それなりに有用な働きがあるからです。まずはどのような点で有用なのかについて説明させていただきます。一つは、農作物を病害虫の被害から保護する。二つ目は、農作物の生理機能に作用し、品質を確保する。前者は、殺虫剤や殺菌剤ですし、後者は、例えば、皆さんの身近なところでいえば、デラウェア(注、ブドウの一品種)にジベレリンという植物ホルモンを使って種を作らないようにさせる、というようなものも農薬に入ります。三つ目は雑草防除に要する労働力を軽減する、すなわち除草剤です。カビ毒等によるリスクを削減します。農薬は間違って使うとリスクになりますが、正しく使えば別のリスクを削減するという側面も持っています。

これは疫病による被害を受けたトマトで、かなり悲惨な状況です。こうなりますとほとんど収穫は得られません。

シンクイムシ(注、植物の芽や果実の芯などを食害するガの幼虫)による被害を受けたリンゴです。虫が巣食っていまして、こうなると全く商品価値はなくなってしまいます。

キャベツで通常の防除をしたものとしなかったものです。アオムシやコナガによりかなりひどい被害を受けています。これも全く商品価値がありません。

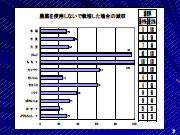

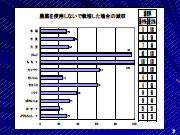

農薬を使った場合と使わなかった場合を比べて、収穫量がどのくらい落ちるかという試験を行った結果です。グラフの見方ですが、水稲の場合では、28%ぐらいの被害を受けます。りんごの場合は97%がだめになるため、収穫できるのは残りの3%です。このケースでは全くだめだったということになります。

これはあくまでも一つの試験結果ですので、常にこういう結果になるとは私も考えておりません。こういう傾向があるというふうにご理解いただければと思います。また、農薬を全く使用しないということであれば、それなりの栽培方法もあるでしょうから、この数字はあまり独り歩きすべきではないと思っています。ただ、農薬を使わなければかなりひどいことになるということだけはご理解いただけると思います。

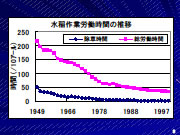

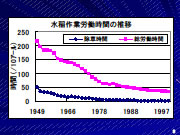

除草剤の効果を示したグラフです。水稲を作る場合の1年間の総労働時間と除草にかかる時間を示しています。1950年頃は、10アール(注、メートル法の面積の単位。1アールは100平方メートル)の水稲を作るのに50時間ぐらいかかっていたため、農家の方は地面を這いつくばって草を取っていたということが分かります。2000年ぐらいになってきますと除草剤を撒くという作業が2時間ぐらいなっています。こういう形で除草剤もかなり労働力の軽減に役立っているということが分かります。

きれいな麦の穂ですが、真ん中の穂は特にきれいな、艶やかなピンク色をしています。実はこれはカビ毒を含んでいます。これが出てくると困ります。

カビ毒について若干紹介します。ある種のカビが農作物に付着し、そこで増殖し、産生する毒が、後に農作物を経由してヒトや家畜の健康に悪影響を及ぼすため、国際的にも対策が進められている状況です。

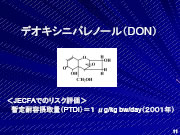

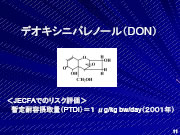

先ほどのきれいなピンク色の麦の穂の中に出来るカビ毒はDONと呼んでいますが、デオキシニバレノールといってこのような化学物質構造を持っています。ここにPTDIとありますが、農薬で言うところのADIに近いもので、Provisional(暫定)Tolerable Daily Intakeです。非常に低い値で決められています。

麦も場合によっては赤カビに汚染されることがありますので、農林水産省では平成14年から実態調査を開始し、農作物が汚染されないための対応について指導をしています。そこでは的確な赤カビ用の防除が必要だということがいわれ、農薬が役立っているということがご理解いただけたらと思います。

本題に入ります。農薬の安全性確保に関する法制度ということで、まず農薬取締法があります。本法では農薬に関して登録制度を規定しています。先ほど鈴木さんと大野さんからご説明があったように、食品衛生法で残留農薬基準を設定し、食品安全基本法においてリスク評価を実施するということで役割が明確に分かれています。

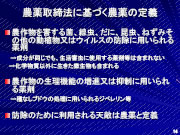

まず、農薬取締法に基づく農薬の定義ですが、農薬とは、「農作物を害する菌、線虫、ダニ、昆虫、ネズミ、その他の動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤」と定義しています。生活害虫に使用する薬剤や家でゴキブリが出てきてシュッと掛けるものなど、かなりのものが畑や水田で撒くものと同じ有効成分ですが、法律の中ではこれらは農薬には入っていないということをご理解いただきたいと思います。それから、農薬の中には必ずしも化学物質だけでなく、生きた微生物や微生物剤という形のものもあるということもここで紹介しておきます。

植物成長調整剤は、農作物の生理機能の増進又は抑制に用いられるもので、天敵も農薬というふうに農薬取締法で規定しています。

天敵の例ですが、ヤマトクサカゲロウとチリカブリダニがあります。カゲロウの方がアブラムシで、チリカブリダニの方がハダニの卵です。両方とも天敵が害虫を駆除しています。

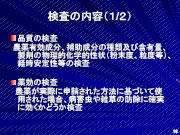

検査の内容にはいろいろな切り口がありますが、ごく大雑把に言いますと、品質の検査をしています。有効成分や補助成分の種類、含有量等々、さらに物理化学的性状等について検査をしています。また、効かなければ農薬にはなりませんので、薬効の検査もしています。

農作物に撒いて、農作物自身が薬害を受けるようなことではいけないため、薬害の検査をしています。また、安全性の検査をしています。これが皆さんの関心の高いところだと思います。使用者の安全性、農作物によるヒトの安全性、環境に対する安全性の検査をしています。

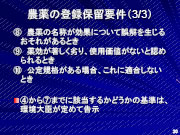

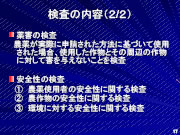

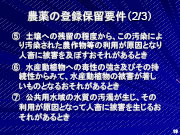

もう少し法律に基づいてどういう観点でチェックしているかということをスライド3枚ほどでご紹介します。法律の中では、1~10項目までチェックをするように求めています。①申請書を出すときに、そこに嘘があってはいけない。②使用する農作物に害があるときは不可とする。③危害防止方法を講じた場合でも、なお人畜に著しい危険を及ぼすおそれがあるときは不可とする。④農作物への残留の程度から、この汚染が原因となって人畜に被害を及ぼす恐れがあるとき。これが残留農薬の問題で一番皆さんの関心の高いところだと思います。

⑤土壌にたくさん残っていて、次に作る作物に移行する場合。⑥水産動植物への毒性が強く、そちらに被害が及ぶ場合。⑦公共用水域の水質汚濁が生じ、その利用が原因となって人畜に被害を生じる場合。最終的に川に流れていって、その川の水が水道の水になるときに被害が生じてはいけないということを規定しています。

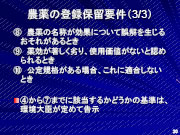

⑧農薬の名称が効果について誤解を生じる恐れがあるとき。⑨薬効が著しく劣り、使用価値がないと認められた場合。⑩公定規格がある場合、これに適合しないとき。現在、公定規格として決められているものがないためあまり意味がありませんが、これは昔からある農家の方がだまされて買うようなことがないように、という意図が含まれています。ちなみに④~⑦が環境省で基準を決める形になっています。4番目が作物の残留、5番目が土壌の残留、6番目が水産動植物への被害、7番目が水の汚濁ということで、この部分については環境省の基準で動いています。

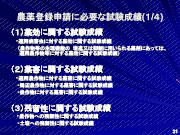

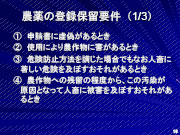

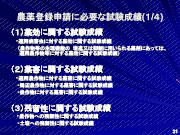

鈴木さんの話と重複しますので簡単にしますが、登録申請に必要な試験成績ということで、薬効に関する試験、薬害に関する試験、残留性に関する試験があります。

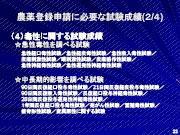

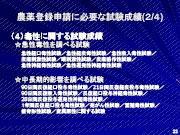

さらに毒性に関する試験成績には、各種の毒性試験があります。

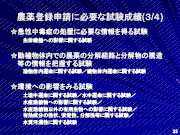

ここまでが毒性に関する試験で、この次は代謝試験です。鈴木さんから説明があった部分です。環境への影響を見る試験ということで、土壌中運命、水産動植物への影響、それ以外の有用生物への影響等々がございます。

農薬そのものの品質を維持するということで、品質に関する試験成績として農薬の見本、分析方法等があります。農薬製剤に関する資料として一般的な物化性状、処方、製造方法について、資料を出させて検査をしています。

新規登録に提出される試験成績の例です。申請書があって、最終的に農林水産省で作る登録票なので出されるわけではありませんが、見本が提出され、残留性に関するデータ、薬効・薬害に関するデータ、原体混在物の安全性等のデータが出されます。

先ほどの鈴木さんの写真とオーバーラップしますが、この剤のケースでは、資料の見た目は先ほどの2、3倍ぐらいあるかもしれません。最近はこのぐらいの量のものについて食品安全委員会でかなり時間を使って見ていただいています。最終アウトプットとしてはADIが一つの指針になります。

大野さんのお話と重なりますが、先ほど出していただいている試験成績については、その信頼性を確保するためにGLPの制度を導入しています。一部、GLPが未導入の試験成績がありますが、そういうものについては公的機関の利用を条件としています。

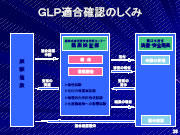

我が国のGLPの制度は医薬用や農薬用などさまざまに分かれています。私どもは農薬に関連していますが、その農薬のGLPの査察を私どもの農薬検査部で行っています。試験施設から、私ども経由という形で農林水産省に申請があり、それから査察の指示があり、報告をして、最終的にオーケーが出てくるという形になっています。

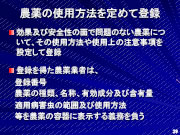

農薬の検査をして、私どもの方で登録をして差し支えないということになると、そのことを農林水産省に報告をし、農林水産大臣名で登録票が出されます。私どもは検査をするときに、効果や安全性の面で問題のない農薬について、その使用方法や使用上の注意事項を設定して登録をします。使用方法について後ほどご説明したいと思います。

それから、登録を得た農薬事業者は、登録番号や農薬の種類、名称、有効成分の含有量、適用病害虫の範囲及び使用方法をラベルとして農薬の容器に付けることが義務づけられています。

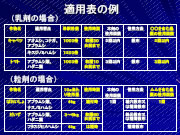

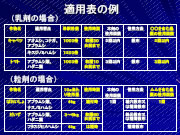

一番メインの使用方法について、具体的にどのようなことがラベルに書いてあるのかをご紹介します。あくまでも一例として、乳剤と粒剤の場合を示します。乳剤はだいたい水に1000倍から2000倍に薄めてスプレーで撒きます。粒剤はそのものをパラパラと植物の周りに撒くという使い方をします。乳剤の場合、適用作物はキャベツやトマトです。これ以外にもありますが、ここでは事例を二つだけ示します。

まず作物が決まります。それから適用病害として、ここではアオムシやコナガ、アブラムシとします。もうひとつ、別の濃度で使うものとしてキスジノミハムシがあります。それから、希釈倍数が使用方法として明確に決められます。1000倍で使うのか、1200倍で使うのかということです。

もう一つ、重要な項目として使用時期があります。キャベツでは収穫30日前、トマトは収穫の10日前までいいということになります。

それから、使用回数について、2回なのか、3回なのか、あるいは1回なのか。使用方法としてどんな使い方をするのか。「○○を含む農薬の総使用回数」ですが、同じ有効成分の農薬が混合剤や何かで複数市場に出ているときに、同じ有効成分について回数が増えてしまうと困りますので、今は有効成分ごとに総使用回数を決めていいます。本剤の回数と同じ有効成分を含む農薬の総使用回数という形で二つになっています。

粒剤の場合にも、作物が決まり、適用病害が決まりますが、希釈をしませんので、10a当たりの使用量というのが規定されています。それから、使用時期はいつなのか、植え付け時なのか、播種時なのか、収穫で見るのか。この場合ですと収穫60日前です。

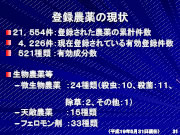

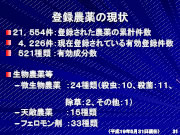

どのぐらいの農薬が登録されているかという概数をご紹介します。数字は変動していますので、あまり大きな意味を持ちませんが、いままで累計として2万件ぐらい登録されています。今、有効になっているものが約4,000件あります。有効成分の種類としては520ぐらいあります。先ほどのご質問とも関連しますが、この520のうちADIを設定して基準を決めていくべきものはだいたい三百数十だったと記憶しています。それ以外は、先ほど紹介したような天敵であったり、石灰であったり、ADIを設定する必要のないものもいくつも含まれていますので、このうちの三百数十ぐらいがポジティブリストの中に入っていて、ADIを決めていただく必要のあるものとご理解いただけたらと思います。その中の一部ですが、生物系の農薬として、微生物農薬が24種類、天敵が15種類ほどあります。また、直接虫に撒くということでなく、ビニールのチューブ等に入れて交信を攪乱してその虫の増殖を抑えるというフェロモン剤というのも使われています。そういうものが33種類ぐらいあります。

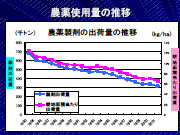

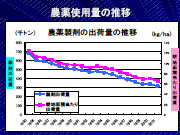

農薬使用量の推移ですが、1980年ぐらいから2001年ぐらいまでの間を示しています。下の線が出荷量ですが、ずっと減少傾向にあります。改めてこの表を見て意外だと思ったのが、上の線が面積当たりの出荷量で、ほぼ面積当たりの量に並行して下降しています。減少していったのは面積当たりの使用量が少なくなっていっているからだと理解できると思います。

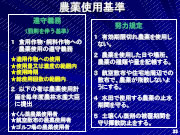

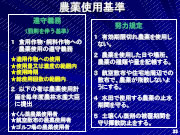

それでは農家の場面で登録された農薬がどのように使われるのか、どういう規制をしているのかということで、農薬の使用基準について説明します。

農薬の使用につきましては使用基準を定めています。農林水産省と環境省が省令を出しており、ここに掲げているのはその省令の中身をごく簡単に示したものです。大きく二つに分けて、罰則を伴う基準と努力してくださいという部分に分かれます。

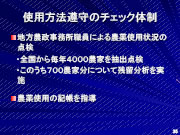

特に罰則を伴う遵守基準の中の1として、食用作物・飼料作物への農薬使用の遵守義務があります。適用のない作物に使うと罰則になります。使用量又は濃度は範囲内で使うこと、使用時期・総使用回数もきっちり守ることなどが規定されています。2以降ももちろん罰則があります。くん蒸業者や航空散布、ゴルフ場での農薬使用ということで、多くの農家が直接関わるのはこの部分だと思います。

努力規定としては、期限切れのものを使わないことやどういう所でいつ使ったか、何を使ったかを記録として残す、ということが書かれています。あとは航空散布や止水期間、燻蒸剤などの規定があります。

先ほどの適用表と同じものですが、黄色く色を変えてあるところが遵守義務のあるもので、これに違反すると罰則が課せられます。適用作物がキャベツとトマトしかないのにピーマンに使えば、罰則ですし、1000倍までと書いてあるのに、少し濃いほうがいいだろうということで500倍などで使ったりすると、これも罰則の対象になります。30日前までなのに撒いて1週間で収穫して出荷してはいけない、ということです。総使用回数も2回までということなのに3回使ってはだめということで、黄色くなっている部分が使用基準の中で罰則がかかる部分であるというふうにご理解いただきたいと思います。

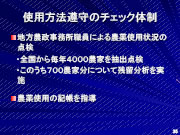

使用方法遵守のチェック体制としていろいろな方法が取られています。一例として、地方農政事務所の職員による農薬使用状況の点検を挙げます。これは、毎年4,000農家ぐらいを抽出して点検しています。このうち700農家分については、残留分析もしています。この点検ですが、聴き取りによってどういう農薬をいつ、何に使ったか。その中身を確認して、先ほどの黄色の部分に抵触するのかしないのかということを点検しています。もちろん指導事項である農薬の使用の記帳についても併せて指導しています。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

(北野) どうもありがとうございました。阪本さんのご説明について質問はありますか。

(有田) スライドの7枚目の「農薬を使用しないで栽培した場合の減収」のところにある桃と茄子とトウモロコシに「*」が付いていますが、この意味は何ですか。

(阪本) これは例数が少なかったということを示すものです。先ほども申し上げましたように、この数値自身はこれで決まりというものではありませんので、敢えて説明はしませんでした。ご質問にあった部分は、特に例数が少ないというふうにご理解いただきたいと思います。

(村田) スライドの33枚目にある遵守義務の2に「以下の者は農薬使用計画を毎年度農林水産大臣に提出」とありますが、これは、こういう使い方をしますという計画を出すだけで、実際にどれだけ使ったのか、使わなかったのかという結果を報告する必要はないのでしょうか。

(阪本) はい、そのように理解しています。計画を出すということだけです。

(村田) 当初計画はしていなかったが、いきなり必要に迫られて使うような場合は把握できないわけですね。

(阪本) すみません。その部分は明確に把握しておりません。

(北野) それでは最後、若林さんに発表をお願いします。

(若林)

最近でこそ農村にホタルやトンボが戻ってきていますが、高度成長期以降、たぶん農薬の影響であろうと思われるホタルの減少、トンボの減少などが起こり、いかにして農薬の被害から生態系を守るかということが大きな課題になっていました。環境省の中に検討委員会を作り、どんな仕組みを作っていくのか、という検討を始めましたが、お三方がおっしゃったように、農薬というのは食料生産のためには絶対必要悪なものです。また、我が国の場合、人の健康に影響があるということに対して、行政は理解があるのですが、人以外の生物に対する施策をしようとすることに対しては大きな抵抗がありました。それで大変な思いをして、やっと昨年4月から新しい仕組みが導入されました。 最近でこそ農村にホタルやトンボが戻ってきていますが、高度成長期以降、たぶん農薬の影響であろうと思われるホタルの減少、トンボの減少などが起こり、いかにして農薬の被害から生態系を守るかということが大きな課題になっていました。環境省の中に検討委員会を作り、どんな仕組みを作っていくのか、という検討を始めましたが、お三方がおっしゃったように、農薬というのは食料生産のためには絶対必要悪なものです。また、我が国の場合、人の健康に影響があるということに対して、行政は理解があるのですが、人以外の生物に対する施策をしようとすることに対しては大きな抵抗がありました。それで大変な思いをして、やっと昨年4月から新しい仕組みが導入されました。

「生態系保全の目標及び評価の基本的考え方」ですが、環境基本法で環境基準がどのように定められているか、皆さん御存じでしょうか。環境基準は、人の健康及び生活環境を守るということで、「生態系」という言葉は一切入っていません。環境基準でさえそうなのだから、根拠を生態系保全に置くのは無理だとは思いました。しかし、なるべく仕組みとして入れていこうということはもちろん考えていました。現時点では、「その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき」という農薬取締法に準拠をして作ることが決められました。

農薬は環境影響物質としてどんな特徴があるかということを説明します。まず、農薬というのは、虫を殺し、草を枯らすということから生理活性を持つ物質、つまり毒性が強いものが多いということが一つあります。それから、化学物質の水生態系を守るための管理として、工場で使うようなものは、なるべく外に出さないという管理を行いますが、農薬の場合には開放系で、農地で撒かざるを得ないため、公共用水系への流出の制御は非常に難しくなっています。また、季節によって農薬を撒くということになりますので、農薬の濃度把握、PEC(注、Predicted Environmental Concentration;環境中予測濃度)のようなものを日常的に知るということは非常に難しいということになります。農薬の水環境生物への毒性の特徴としても重なる部分がありますが、多くはターゲット生物以外にも強い毒性を及ぼします。殺虫剤は、水生昆虫やエビ類にも影響が出てしまいます。除草剤は、藻類や水草にも影響が出てしまいます。さらにもう一つ大きな特徴として、感受性の種差が大きいものが多いということがあります。

試験生物として用いられるような水生生物に対して、非常に毒性の強いものでは、0.03mg/Lで半分に影響が出る、あるいは半分死ぬということを示します。一番鈍いものでは、2万3,000ですので、100万倍も違う濃度で効いてきます。逆に言うと、そのことは試験生物に何を選ぶかということが大事だということです。試験生物で選ばれているのは魚等ですが、魚の中での感受性の種差もこれほど大きいものは、普通の工業製品にはほとんどありません。

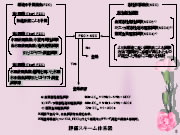

新しい仕組みというのは、ここに示したようなものです。もちろん水産の動植物を守るような仕組みは従来からありました。コイを使ってコイに対する48時間の急性毒性で評価をしていました。つまり有害性で評価をしていたということです。特徴として、まず、コイ1種類であるということが一つ目。二つ目にハザード評価であるということ。三つ目として、水田の使用農薬に限られていたということ。四つ目としては、水田の使用農薬に限られていたこと。

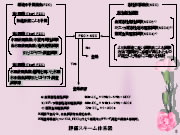

それを見直しまして、このような仕組みにしています。試験生物を魚類とミジンコ、藻類の3種類の生物に広げたということが一つあります。二つ目として、どんなに有害性が高くても、環境に出てこなければリスクは低いということで、リスク評価によって評価をしようという仕組みを入れたこと。もう一つは、水田以外の所で散布される農薬も評価の対象に入れたということです。

大雑把に申し上げますと、水の中の濃度だけで評価をしています。環境中予測濃度、PECにつきましては、Tier方式(注、段階的に行う方法)をとっています。第1段階では、数値によってお金も手間もかからない方式で求めます。第2段階、第3段階になると、部分的に実験を伴ったり、実際の圃場でやるといった仕組みになっています。急性毒性の方は、Tier方式をとっていませんので一つのやり方になっています。

それで予測濃度と、毒性値に不確実係数を掛ける値を比較してPECの方が高いか、低いかを見ます。低いということになると登録ができ、高くなりますと登録が保留されるというスキームになっています。なお、PECにつきましては、既登録農薬については、環境モニタリングの結果も利用できます。

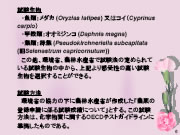

試験生物としては、魚類のメダカ、コイ、甲殻類のオオミジンコ、藻類としては単層の緑藻が選ばれています。試験方法としては、今年の4月に改定されたそうですが、農林水産省が作っている試験法を使います。この方法で原則として行いますが、実際の環境ではこういう試験管の中で行ったような結果だけでは評価できないだろうということで、より実環境に近い試験法の検討もなされています。その結果についてもお話しします。

実際には3種の生物を使います。これらが水産動植物として、魚も大事、エビも大事、海苔のようなものも大事ということもありますが、もう一つのねらいとしましては、これによって生態系を守るということも視野に入れています。生態系というのは食う、食われるという関係で複雑な体系になっています。その中でキーストーンと言われるようなこれらの生物が影響を受けたとすると、生態系そのものがだめになります。非常に大事なキーストーンとなるような生物群です。

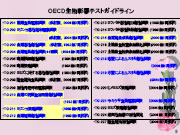

OECDのガイドラインを見ましても、黄色でマークしてある部分は3種の生物を使った試験方法です。

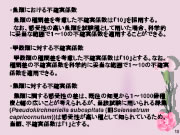

急性毒性の算出方法ですが、魚類については半分が死ぬ濃度で、甲殻類については、実際には動かなくなったときは死に近いということを利用して、動かなくなる濃度、半数が影響を受ける濃度、藻類については半分成長が阻害される濃度として、影響濃度を求めています。不確実係数をなぜ適用するかということですが、毒性試験に用いる生物は水産動植物とその餌生物の位置づけの中で必ずしも感受性の最も高い種類と断定できないこと。農薬が散布される時期は、繁殖期、孵化期、幼稚仔の生育期に当たる生物が多いことから、毒性評価から急性影響濃度を導出する際、不確実係数を適用し、種類差を考慮するということにしています。

魚類におきましては、不確実係数を10にして、感受性の高い生物を使ったり、複数の生物を使った場合には、1~10の間で不確実係数を適用できることにしています。

甲殻類も同じです。藻類に対しては、藻類の研究者から問題が指摘されましたが、試験生物として使っている緑藻類が比較的感受性が高い種として知られているということで、不確実係数は一応この段階では1となっています。

登録基準案の決定につきましては、最も低い、安全側に立った値を登録保留基準案としています。PECにつきましても、畑で使う農薬については畑からの流出を短期の流出とし、試験期間に応じて48時間、72時間、96時間の流出を見て、安全側に立って一番高い値を適用しています。

実態に合った試験方法の導入ということで、魚類につきましては、このような生物を試験生物として追加しています。節足動物につきましては、エビ類、ユスリカを入れています。試験生物が増えたときには、不確実係数を10から4や、2などに下げることが可能となるような仕組みを導入しています。

異なる成長段階の感受性ということですが、ミジンコの場合には、親の時期に繁殖が妨げられるとよくありません。また、ミジンコで必ずしも孵化直後の幼体の感受性が高いということもありませんので、7日齢の成体の試験を実施します。魚類については、幼稚魚、もっと小さいものを使って試験を行い、その結果を基準案に生かすということです。先ほどの試験もそうですが、感受性の高い生物のみに適用して追加の試験を行います。

環境の中ではいろいろな共存物質があります。その中に毒性を弱めるような作用をする代表的なものとしてフミン酸があります。日本の河川の平均TOC(注、Total Organic Carbon;全有機体炭素)が1.5で、これがだいたいフミン酸としては5mg/L付近になるため、これで追加試験をして、もし毒性が弱まるようなことがあれば、それは考慮してよいという仕組みになっています。

今後の課題ですが、評価・管理に関しては、実環境に近い試験系による試験方法の開発ということで、欧米などではマイクロコズムやメゾコズムという擬似生態系をつくって試験するようなことが行われています。そういうものの開発が必要だろうということが挙げられます。また、農薬というのは、1回しか撒かないようなものもございます。そういうときにどのくらい回復するかということも評価に入れるべきではないかということがあります。急性毒性試験で3点セットといわれる魚類、甲殻類、藻類だけですが、他の生物種、例えば、底泥に吸着しやすいものについてはユスリカを必ず入れるとか、そういう他の生物種の導入を考えなければいけないだろうと思われます。今回は著しい被害ということで急性毒性のみに着目しましたが、実際には慢性毒性、長い期間濃度が減らないような農薬もありますので、これを考えなければいけないだろうと思います。それから、水道基準にはこの考えは入れられていますが、農薬というのは1種類だけではなく、複数の農薬が環境中に存在するということで相加的・相乗的、あるいは拮抗的な場合もございます。そういうことを評価・管理の中に入れていかなければいけないだろうということがあります。

農薬メーカーの方に是非お願いしたいことですが、ターゲット以外の生物群に対する毒性が低いもの、用が終わったらすぐ消えてなくなってくれるようなもの、水生生物に蓄積すると、水生生物自身もダメージを受けますので、食品としての水生生物への蓄積性が低いもの、こういった性質を持った農薬を開発してほしいと思います。農薬会社の方に伺うと、少しずつ進んできているというお話ですが、是非頑張ってほしいと思います。以上です。

(北野) ありがとうございました。若林さんのご説明について質問がありましたらお受けしたいと思います。

(大沢) スライドの5枚目で、新しい評価スキームの体系図というお話しいただきましたが、既存の登録されている農薬については、新しい評価スキームでもう一回見直すということもやられているのでしょうか。

(若林) 登録制度は3年ごとに登録し直すということです。行政の話をするのを忘れましたが、昨年の4月に始まって、基準が出来ているものが8つぐらいあると思います。既に評価が終わっているものが20弱ということで、もっと早く進めなければいけませんが、まだまだ遅れています。

(阪本) 先ほどの村田さんからご質問のあった農薬使用計画の大臣への報告の件について、省令のガイド部分を読みますと、くん蒸剤もゴルフ場も同じですが、毎年度使用しようとする最初の日までに大臣に使用計画書を提出しなければならない、とあり、その後、これを変更しようとするときも同様とする、となっていますので、追加して撒こうと思うときには、やはりきちんと大臣に計画を提出しなければならないというふうになっています。

(北野) 私から2つ質問させていただきます。まず、9枚目のスライドに「不確実係数」というのがありますが、これはLC50に魚だったら0.1を掛けるということですか。5枚目のスライドに1/10とありますが、このことですか。

(若林) はい、そうです。

(北野) 要するに、それで出来たものがAEC(注、Acute Effect Concentration;急性影響濃度)になっているということですね。そうすると、必ずしも慢性毒性を見ているわけではないということですね。その上を見るとPECと比較してAECが小さければ登録されるということになるのでしょうか。

(若林) はい。まだ第1段階ですが。

(北野) では、現在はそうなっているということですね。

(若林) そうです。

(北野) もう一点だけご質問です。スライドの11枚目にある保留基準で最も低い値というのは分かるのですが、このときPECは考えないのでしょうか。

(若林) AECは一番低いものを採用します。PECは一番高いものを採用します。もちろん比較はします。書き方がよくなかったですね。

(北野) 要するに、ハザードだけではないということですね。分かりました。

(崎田) スライドの5枚目の新しいスキームのところで、評価が終わっているのがまだ20種類ぐらいだというお話がありました。その前に、鈴木さんから700剤を審査するとご説明がありましたが、700剤のうちの20種類ということでしょうか。

(若林) 何種類が目標かということについては伺っていません。ただ、先ほど、300~400を3年ごとに行うということなので、1年に100ぐらいは審査するようにしなければいけないという話をしていました。

(北野) それではここで、10分ほど休憩いたします。

|

農薬専門調査会の座長を務めております関係で今日のお話をすることになりました。

農薬専門調査会の座長を務めております関係で今日のお話をすることになりました。

今日用意した発表内容が簡単すぎるように思い、皆さんに失礼かなと思っています。自由配付資料にある「食べ物の農薬は大丈夫?」(注、農薬工業会発行。

今日用意した発表内容が簡単すぎるように思い、皆さんに失礼かなと思っています。自由配付資料にある「食べ物の農薬は大丈夫?」(注、農薬工業会発行。

最初に私が所属している農林水産消費安全技術センターについてご説明します。おそらく皆さんもあまり耳にしたことがないと思います。実はこの名前が出来たのが今年の4月からです。

最初に私が所属している農林水産消費安全技術センターについてご説明します。おそらく皆さんもあまり耳にしたことがないと思います。実はこの名前が出来たのが今年の4月からです。

最近でこそ農村にホタルやトンボが戻ってきていますが、高度成長期以降、たぶん農薬の影響であろうと思われるホタルの減少、トンボの減少などが起こり、いかにして農薬の被害から生態系を守るかということが大きな課題になっていました。環境省の中に検討委員会を作り、どんな仕組みを作っていくのか、という検討を始めましたが、お三方がおっしゃったように、農薬というのは食料生産のためには絶対必要悪なものです。また、我が国の場合、人の健康に影響があるということに対して、行政は理解があるのですが、人以外の生物に対する施策をしようとすることに対しては大きな抵抗がありました。それで大変な思いをして、やっと昨年4月から新しい仕組みが導入されました。

最近でこそ農村にホタルやトンボが戻ってきていますが、高度成長期以降、たぶん農薬の影響であろうと思われるホタルの減少、トンボの減少などが起こり、いかにして農薬の被害から生態系を守るかということが大きな課題になっていました。環境省の中に検討委員会を作り、どんな仕組みを作っていくのか、という検討を始めましたが、お三方がおっしゃったように、農薬というのは食料生産のためには絶対必要悪なものです。また、我が国の場合、人の健康に影響があるということに対して、行政は理解があるのですが、人以外の生物に対する施策をしようとすることに対しては大きな抵抗がありました。それで大変な思いをして、やっと昨年4月から新しい仕組みが導入されました。