狩猟免許を取得する

狩猟免許取得までの流れ

狩猟免許の受験申請

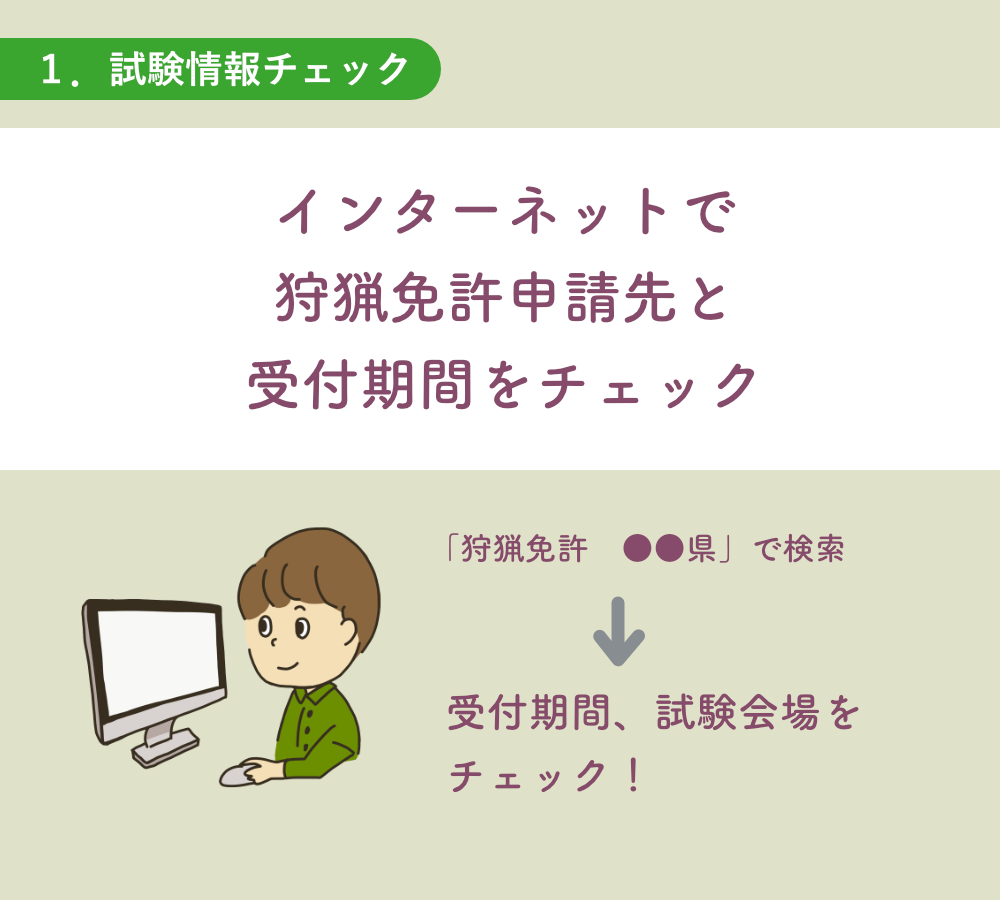

狩猟免許には、猟法ごとに、第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)、第二種銃猟免許(空気銃)、わな猟免許、網猟免許の4種類に分かれています。狩猟免許試験は、免許の種類ごとに、各都道府県において、毎年複数回実施されています。受験の申込みや、試験に関する日時や場所、申請書類等の詳細については、お住まいの都道府県の担当部署までお問い合わせください。

※銃猟を行うためには、別途銃刀法に基づく所持許可が必要です。詳しくは最寄りの警察署でご確認下さい。

・銃猟免許:20歳以上

・網猟免許・わな猟免許:18歳以上

- 申請時に必要な提出書類と手数料

-

※標準的な申請手続きの例です。

詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。 - 狩猟免許申請書

-

<記載項目>

- 住所、氏名、生年月日

- 受験しようとする狩猟免許の種類

- 猟銃や空気銃の所持許可証の番号及び交付年月日 等

- 猟銃・空気銃所持許可証の写し (既に所持許可を取得している方のみ)………1枚

-

または

医師の診断書 ………1枚

統合失調症や そううつ病、てんかん、麻薬や覚せい剤の中毒者でないことの証明

- 写真 (受験票の所定欄に貼ること)………1枚

-

縦3㎝×横2.4㎝

申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真

- 狩猟免許申請手数料(下記金額相当の現金または収入証紙にて納付すること)

-

- 免許1種類につき5,200円(同時に2種類の免許について申請する場合は10,400円)

- 返信用封筒

-

※都道府県によって、不要な場合あり

狩猟免許予備講習会の受講

狩猟免許予備講習会の受講※講習会では、テキストや例題集が配布されます。

詳細は各都道府県猟友会へ

狩猟免許試験の内容と対策

狩猟免許試験は、①知識試験、②適性試験、③技能試験の計3種類からなります。知識試験は、三者択一の問題となっています。知識試験・技能試験は70%以上の得点、適性試験は全ての項目について基準を満たせば合格です。

- 知識試験

-

- 問題数 :計30問

- 制限時間:90分

- 合格基準:正答率70%以上

【設問】

- 法令や狩猟免許制度等に関する知識

- 猟具の種類や取り扱い等に関する知識

- 狩猟鳥獣や狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣の生態等に関する知識

- 個体数管理の概念等、鳥獣の保護管理に関する知識

- 適性試験

-

- 合格基準:視力、聴力、運動能力について、以下の基準以上

【視力】

- わな猟・網猟の場合・・・両眼0.5以上であること

(1眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力0.5以上とする) - 第一種、第二種銃猟の場合・・・両眼0.7以上、片眼0.3以上であること

(1眼が見えないまたは0.3に満たない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力0.5以上とする)

【聴力】 ※補聴器の使用が可能

- 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること

【運動能力】 ※補助具の使用が可能

- 四肢の屈伸、挙手及び手指の運動等が可能であること

- 技能試験 ※免許の種類によって、試験内容が異なる

-

- 合格基準:70%以上の得点(減点方式、30点減点で失格)

【鳥獣判別】 ※判別を間違えた場合、1種類につき2点減点

- 全猟具(共通)・・・狩猟鳥獣と非狩猟鳥獣について16種類を判別

※対象となる狩猟鳥獣は、免許の種類によって異なる(例:わな猟は、獣類のみ)

【猟具の取り扱い】 ※取り扱いができなかった場合、最大31点減点

- わな猟、網猟の場合

使用可能猟具と禁止猟具を判別し、使用可能猟具1種類について、捕獲可能な状態に組み立てを実施 - 第一種銃猟の場合

銃器の点検、分解及び結合、 模造弾の装填、射撃姿勢、脱包操作、 団体行動の場合の銃器の保持、銃器の受け渡し、休憩時の銃器の取り扱い、空気 銃の操作(圧縮操作、装填、射撃姿勢)を実施 - 第二種銃猟の場合

圧縮操作、装填、射撃姿勢を実施

【目測】 ※第一種銃猟・第二種銃猟のみ試験を実施、間違えた場合、1種類につき5点減点

- 第一種銃猟の場合

300m、50m、30m、10mの目測を実施 - 第二種銃猟の場合

300m、30m、10mの目測を実施

狩猟免許試験は、普段接することの少ない法令、野生鳥獣の知識、猟具に関する知識を幅広く問われます。そのため、受験するまでに勉強しておくべきことは多岐にわたります。

そこで、狩猟免許試験準備は、狩猟免許予備講習会を受講することがもっとも有効です。この予備講習会では、「狩猟読本」(一般社団法人大日本猟友会発行)や「図解 狩猟免許試験例題集」(野生生物保護行政研究会発行)をテキストにして、詳しい解説を聞くことができます。また、試験対策の重要ポイント等も受講できます。

法令に関する知識

狩猟には、大きく3つの法律が関係しています(「鳥獣保護管理法」、「銃刀法」、「火薬類取締法」)。これらの法律は、狩猟免許試験の「知識試験」にも出題項目として挙げられている重要な法律です。また、これらの法律以外にも、「地方税法」や、近年狩猟に使用されることが増えた無線については、「電波法」が関係しています。

狩猟を行うにあたり、それぞれの法令を確認し、内容をよく把握しておくことが重要です。

鳥獣保護管理法は、正式名称を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年七月十二日法律第八十八号)といい、環境省が所管しています。

この法律は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に資することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に寄与すること」を目的としており、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護区、鳥獣の捕獲許可、狩猟免許・登録等に関する制度について定めています。

銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年三月十日法律第六号) といい、警察庁が所管しています。

火薬類取締法(昭和二十五年五月四日法律第百四十九号)は、経済産業省と警察庁が所管しています。

地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)は、総務省が所管しています。

電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)は、総務省が所管しています。

試験例題

ここでは、狩猟免許試験の例題をいくつかご紹介します。

狩猟免許を受けようと思われている方は、しっかりと準備して、試験に臨んでください。

1.知識試験

- ①法令や狩猟免許制度等に関する問題

問. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の目的についての次の記述のうち、適切なものはどれか。

- ア

- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に資することを目的としている。

- イ

- 狩猟を厳しく取り締まることにより、事故防止及び鳥獣の保護繁殖を図ることを目的としている。

- ウ

- 野外レクリエーションの一環として秩序ある狩猟を普及することにより、国民の健康の増進と自然とのふれあいを推進することを目的としている。

正解:ア

- ②猟具の種類や取り扱い等に関する問題

-

《猟銃の場合》

問. 銃器の授受についての次の記述のうち、適切なものはどれか。- ア

- 実包(装弾)を必ず脱包し、銃口を上又は手前に向けて渡す。

- イ

- 実包(装弾)を装てんしたまま安全装置をかけ、銃床を相手に向けて渡す。

- ウ

- 離れていて直接に手渡すことができない場合は、実包(装弾)を必ず脱包し、合図とともに投げ渡す。

正解:ア

- ③狩猟鳥獣や狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣の生態等に関する問題

-

問. 同じ科(仲間)の鳥獣だけを列記したものはどれか。

- ア

- アナグマ、ヒグマ

- イ

- ニホンジカ、カモシカ

- ウ

- タヌキ、キツネ

正解:ウ

- ④個体数管理の概念等、鳥獣の保護管理に関する問題

-

問. 個体数調整について次の記述のうち、適切なものはどれか。

- ア

- 鳥獣は、生態系の重要な構成要素なので、増えれば増えるほどよい。

- イ

- 鳥獣は、増えすぎても減りすぎても問題があるので、適正な密度水準で維持されるのがよい。

- ウ

- 鳥獣は、農林水産業被害等の問題を引き起こすので、できるだけ少ない方がよい。

正解:イ

狩猟免状の例

狩猟免許試験に合格すると、都道府県知事が発行する「狩猟免状」がもらえます。

※実際に狩猟に行くためには、このほかに狩猟者登録が必要です。

狩猟免状(例)