ラングホブデ雪鳥沢にて

新年あけましておめでとうございます。私は現在、ラングホブデと呼ばれるエリアに来ています。ここには、「南極特別保護地区」である雪鳥沢(ゆきどりさわ)という区域があります。南極特別保護地区とは南極条約において特に保護すべき場所として定められた、立ち入り等が制限された区域であり、南極全域では現在75の南極特別保護地区があります。この雪鳥沢は、生物相が限られた南極において、特にコケ植物や地衣類(シアノバクテリアと菌類の共生体)が非常に豊かであることから、1984年から日本の観測隊によってこれらの生育状況のモニタリングが続けられており、日本からの提案により2002年に南極特別保護地区に指定されています。私自身、昨年改訂された雪鳥沢の管理計画を法律に反映させる作業に関わったので、思い描いていたこの場所にようやく来ることができ感慨深いです。

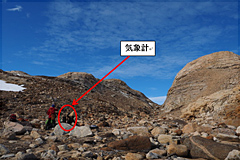

雪鳥沢。設置されている気象計のデータを回収しているところです。

雪鳥沢。設置されている気象計のデータを回収しているところです。![]()

以前ご紹介した氷海上の一面の雪・氷の景色に比べると、多くの方がイメージする南極の風景とは異なるかもしれませんが、昭和基地があるリュッツホルム湾の沿岸地域には、このような露岩域と呼ばれる、あまり雪が積らないエリアが点在しており、比較的多くの生物が生息しているため観測隊の調査拠点となっています。

今回同行している陸上生物チーム3名は皆さん微生物が専門で、前述の長期モニタリングに加え、コケ植物や地衣類に生息するクマムシを主とした微生物や、湖沼中のバクテリアの採集などを行っています。昭和基地周辺の微生物相はまだまだ分かっていないことが多いとのことなので、今回の一連の調査によって、南極の生物多様性の理解がより深まることを願っています。

ざくろ池。雪鳥沢の小屋から日帰りのヘリで遠征しました。その名のとおり、砂状の細かいざくろ石(ガーネット)が岸辺で美しい模様をつくり出しています。

ざくろ池。雪鳥沢の小屋から日帰りのヘリで遠征しました。その名のとおり、砂状の細かいざくろ石(ガーネット)が岸辺で美しい模様をつくり出しています。![]()

アザラシのミイラ。ざくろ池で見つけました。南極では動物の死骸を分解するバクテリアも少ないため、このようなミイラ化した死骸がしばしば見られます。

アザラシのミイラ。ざくろ池で見つけました。南極では動物の死骸を分解するバクテリアも少ないため、このようなミイラ化した死骸がしばしば見られます。![]()

≪今日の生きもの≫

ユキドリ

「雪鳥沢」の名前の由来となっているカモメの仲間です。雪鳥沢周辺の壁面の穴の中に巣を作ってヒナを育てています。「しらせ」の上でも、流氷が見え始めた頃から船について飛ぶ姿を見かけましたが、真っ白な美しい姿は青空によく映え、観測隊員にも人気の鳥です。

雪鳥沢のコケ・地衣群落

雪鳥沢のコケ・地衣群落 いちじく池。ざくろ池から1時間ほど歩いたところにあります。白いのは雪ではなく、塩の結晶です。このような塩分濃度の高い水の中にも生息するバクテリアはいるそうです。分析結果は日本に戻ってからになりますが、珍しいバクテリアが見つかるといいですね。

いちじく池。ざくろ池から1時間ほど歩いたところにあります。白いのは雪ではなく、塩の結晶です。このような塩分濃度の高い水の中にも生息するバクテリアはいるそうです。分析結果は日本に戻ってからになりますが、珍しいバクテリアが見つかるといいですね。 ユキドリ

ユキドリ