第4章 海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本的視点

3.我が国周辺の海域の特性に応じた対策

沿岸域と外洋域ではその生態系の特徴や主要な影響要因が異なっており、緯度や海流、海底地形によっても海洋の環境は大きく異なるため、海域の特性を踏まえた保全及び持続可能な利用に関する対策の推進が重要である。その際、それぞれの海域の生態系の構造と機能を理解し、それらを維持する視点が重要である。

また、海洋の生物多様性の保全に取り組むに当たって、その海域の生物多様性にとって何が脅威となっているのかの影響要因を体系的かつ総合的に捉え、効果的な保全対策や利用に当たっての配慮を推進することが重要である。

なお、地域の生物学的特性を示す植生の分布を基礎的な情報として生態系を大まかに捉えられる陸域と比べて、海域では、そのような安定した基盤となる生態系は藻場などの沿岸に限定され、動物の分布は地形やその基質、海流などの物理化学的な要素に大きく規定される。このため、海域の生態系を把握するためには、それらの物理化学的環境を踏まえて、類型区分を考える必要がある。

沿岸域は、地形的な視点から更に瀬戸内海に代表される内海や内湾等の閉鎖性の高い海域(以下「閉鎖性海域」という。)と外洋に繋がる「開放性海域」に区分される。また沿岸域については、海藻・海草など、陸域のように植生を踏まえた区分を考えることもできる。この場合、形成される植生は水温によるところが大きい。

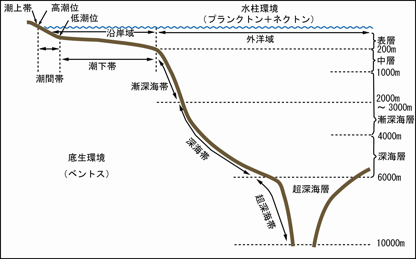

外洋域は、水塊(水柱)及び底層において、海面から海底までの深さ方向をいくつかの層に分けることができる(図1)。

図1:海洋の生態的区分

出典:關文威 監訳,長沼毅 訳(2009)生物海洋学入門 第2版.より作成

海域の区分については、世界の水深200m以浅の水域を232の生態域(エコリージョン)に区分する「世界の海洋生態域(MEOW:Marine Ecoregions of the World)」18の他、国内外にいくつかの案があるが、我が国周辺海域について、地形的特徴と海流の分布の海況特性等から、①黒潮・亜熱帯海域、②本州東方混合水域、③親潮・亜寒帯海域、④オホーツク海、⑤日本海、⑥東シナ海の、大きく6つの海域区分を設けることができる19。

|

(1)黒潮・亜熱帯海域、(2)本州東方混合水域、(3)親潮・亜寒帯海域、(4)オホーツク海、(5)日本海、(6)東シナ海 [1]黒潮、[2]北赤道海流、[3]亜熱帯反流、[4]黒潮反流、[5]親潮、[6]津軽暖流、[7]宗谷暖流、 [8]東カラフト海流、[9]リマン海流、[10]対馬暖流 |

図2:海況特性による我が国の排他的経済水域の海域区分

出典:社団法人海洋産業研究会(2002)わが国200海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究報告書.より作成

KF:黒潮前線、OF:親潮前線、W:暖水塊、C:冷水塊

19社団法人海洋産業研究会(2002)わが国200海里水域の海洋管理ネットワーク構築に関する研究報告書.

| BACK | INDEX | NEXT |