[ 特集 ]図解でわかる!環境問題「もったいない」だけじゃない、

食品ロスと環境問題

食品ロスを環境の面から考えてみよう

食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」。

近年、注目されている

この問題を環境の面から考えると、

新たな課題が見えてきます。

食べられるのに捨てることは、

「もったいない」だけじゃない

余分なCO2を食品ロスが出している

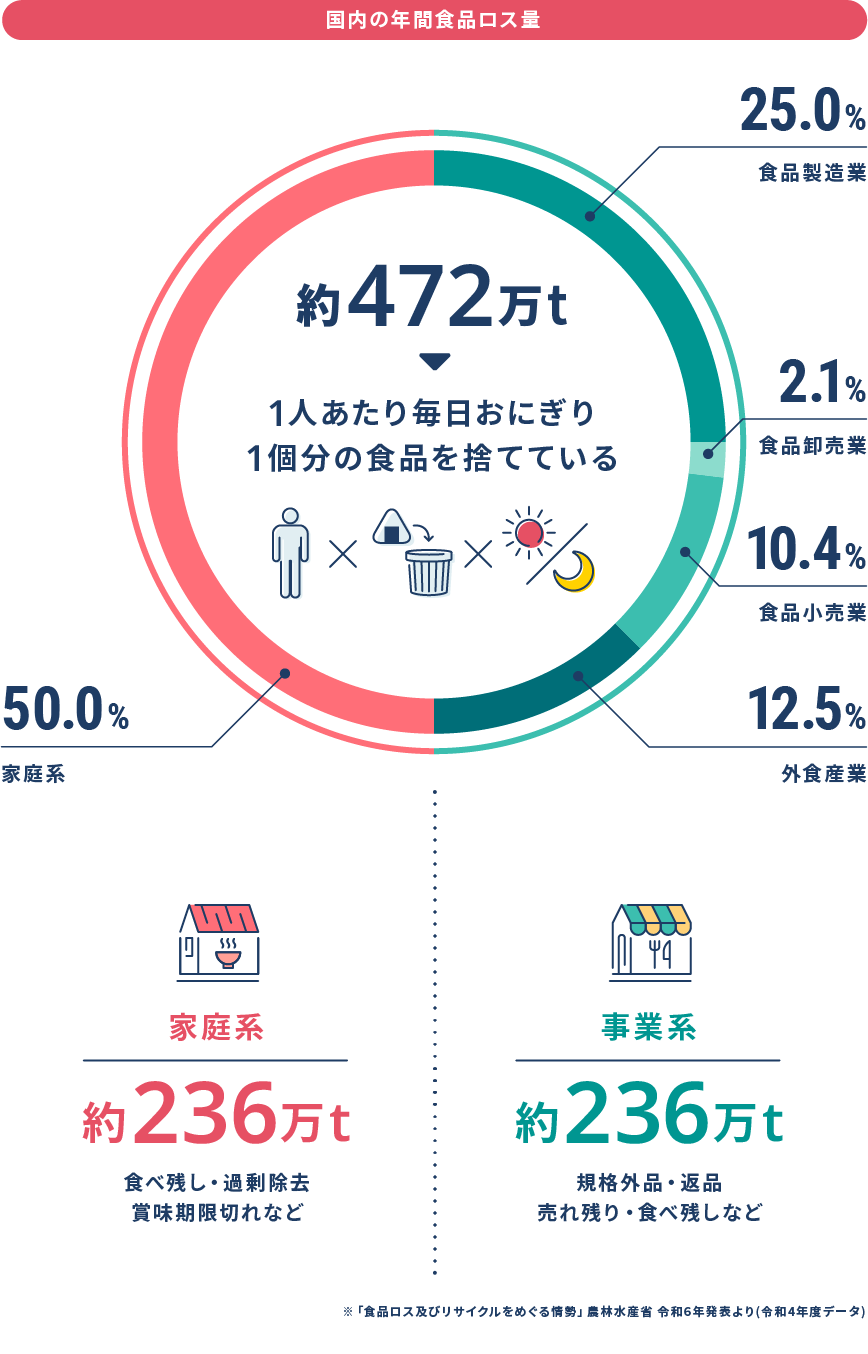

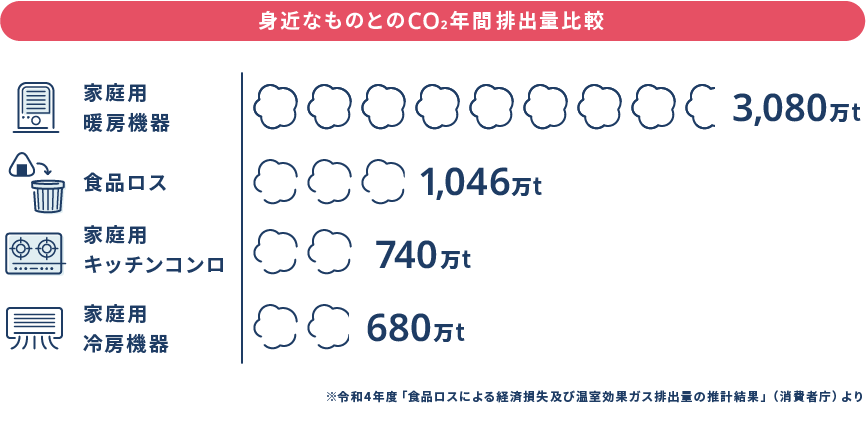

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品ロスは約472万トン(令和4年度)。この食品ロス分を生産するために、製造・輸送・販売などの過程で排出されたCO2の総量は約1,046万トン。なんと全国の家庭で使われるキッチンコンロから排出されるCO2よりも多いんです。そして廃棄処分のためにゴミ収集車や焼却場から、さらなるCO2が排出。これらは食品ロスがなければ排出されずに済んだものです。

「食べられるものは捨てない」

これも地球温暖化対策

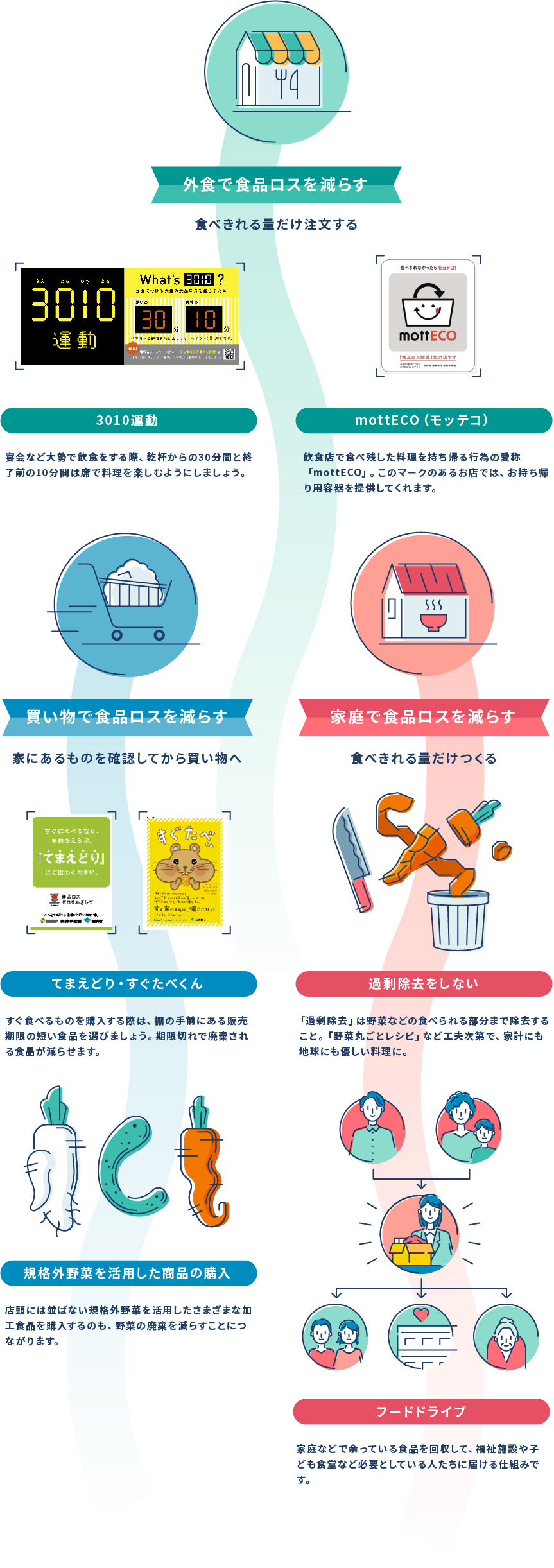

お家で料理や食事をする時はもちろん、

外食する時や食材を購入する時も、

私たち一人ひとりの心がけで、

食品ロスを減らすことができます。

食べられるものは捨てない。

それがCO2排出の削減につながります。

出てしまった生ごみは、

減らす工夫、活かす工夫を

毎日出る生ごみ。

少しでも減らすことができれば、

環境への負荷も減らせます。

活かしてリサイクルできれば、

生ごみも資源になります。

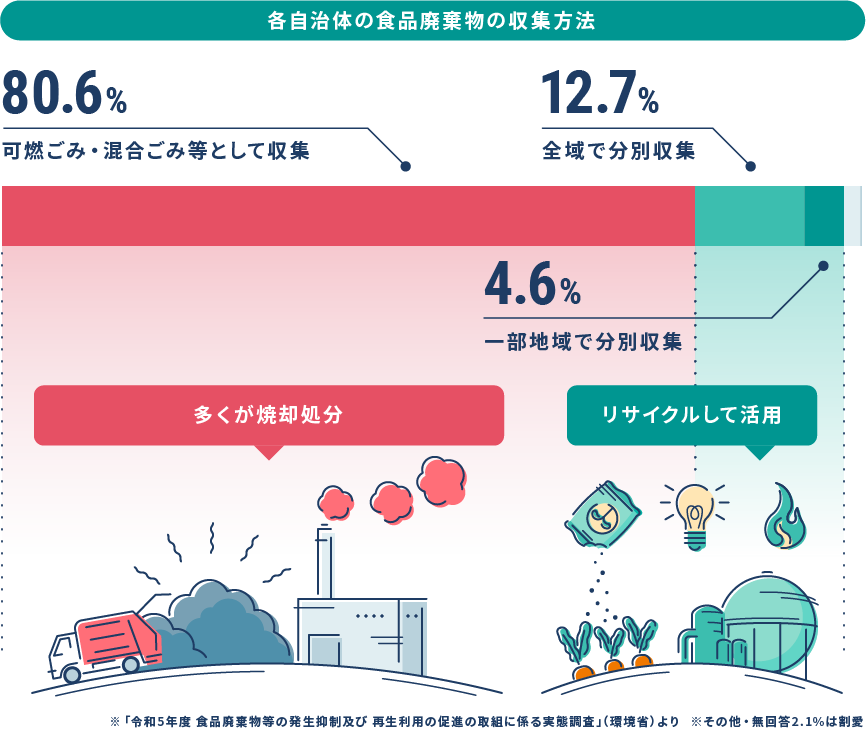

廃棄された生ごみの行方は?

8割が焼却処分されCO2を排出

一般廃棄物の処分は市区町村が担っていますが、生ごみの分別収集に取り組んでいる市区町村は約17%(令和5年度) 。分別収集した生ごみは飼料や肥料にしたり、メタンガスを発生させてエネルギーとして活用したりしています。しかし、約8割の市区町村では生ごみを「可燃ごみ・混合ごみ」として収集しています。多くが焼却処分され、CO2を排出しているのが現状です。

生ごみは、捨て方で減らせる

家庭でできる「生ごみダイエット」

生ごみは水分を多く含み、そのまま捨てれば燃やす時により多くのエネルギーを必要とします。捨てる時の一工夫で、生ごみを減らしましょう。

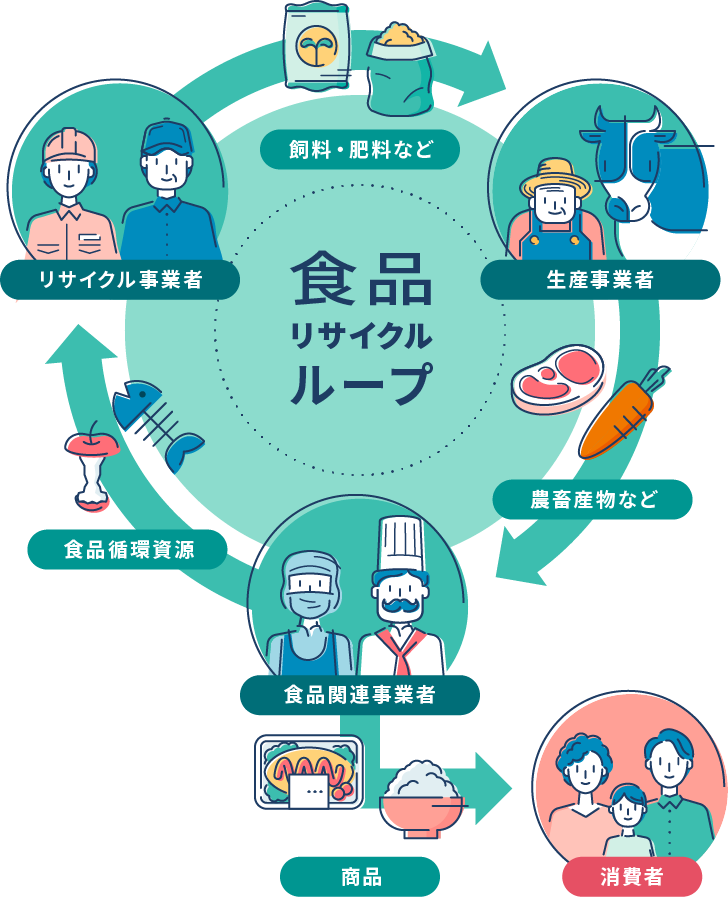

食品関連事業者での取り組み

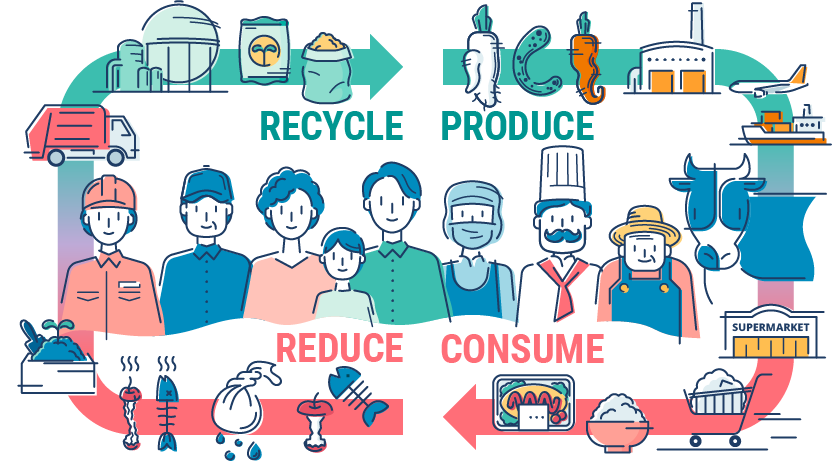

食品リサイクルループを推進

市区町村が収集する生ごみのリサイクルはなかなか進んではいませんが、食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)から出る食品廃棄物は、約89%※という高いリサイクル率を実現しています。食品廃棄物をさらに効率よく再利用するために取り組んでいるのが「食品リサイクルループ」の推進。食品工場や店舗などの食品関連事業者、飼料や肥料などを作るリサイクル業者、そして農畜産物の生産事業者などが密接に連携し、食品廃棄物を資源として活用・循環させる仕組みの構築を図ります。

※「令和6年度食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」(農水省)より

毎日の小さな積み重ねが、

地球環境の保全につながる

生ごみは、毎日必ず出てしまうもの。

でも、食品ロスを出さないように

残さず食べるとか、

出てしまった生ごみは

できるだけ減量するなど、

一人ひとりの心がけで

減らすことは可能です。

毎日のことだからこそ、

小さな積み重ねも大きな結果に

結びつくのではないでしょうか。