日本では昭和30年代の高度成長期に工場等からの廃ガス・廃水による大気汚染・水質汚濁が顕在化し、有機水銀汚染による水俣湾の水俣病、神通川のカドミウム汚染によるイタイイタイ病を代表とする重大な環境汚染による健康被害が発生した。昭和40年代の化学物質による汚染問題としては食品への残留農薬や食品添加物などが問題視されたが、昭和43年ごろに熱媒体として使われていたPCB類が食用油に混入し、これを摂取した人に健康被害が発生した事件、いわゆるカネミ油症事件は、化学物質の環境汚染が注目される契機となり、昭和47年にはPCB類の全国調査(1445地点、媒体は水質、底質、土壌、農作物、魚介類)が実施され、広範な汚染が確認された。工場廃水等によるPCBの環境汚染は昭和45年ごろから示唆されていたが、この調査により深刻な環境汚染が明確となり、工場等からの排出水規制が行われるようになった。またPCB類のような一般的用途の化学品の製造・輸入の規制、いわゆる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律も昭和48年から開始された。

PCBに続き、健康影響が問題となった化学物質にダイオキシン類があった。昭和58年にごみ焼却施設の飛灰からダイオキシン類が検出され、翌年実施した全国の廃棄物処分場周辺の実態調査でその汚染が確認された。その後、紙パルプ工場の排出水中からの検出もあり、排ガス及び排出水の排出基準設定がなされ、規制されるようになった。

これらに続く化学物質への関心事としては、内分泌かく乱作用を有するおそれのある物質が注目されており、環境省では「環境ホルモン戦略計画(Strategic Programs on Environmental Endocrine Disrupters '98:SPEED98)」に従い、対策を進めた。そして、平成17年3月に、新たな対応方針として、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について(ExTEND2005)」がとりまとめられ、現在は、このExTEND2005に基づき対応している。

加えて、このような化学物質に対する広範な関心の高まりに呼応し、有害性が判明している化学物質について、人体等への影響との因果関係の判明の程度に係わらず、事業者による自主的な管理活動を改善強化し環境の保全を図っていただくことを目的に、PRTR制度が平成11年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」として法制化された。

こうした有害化学物質の環境汚染問題は、我が国のみならず世界の関心事項であり、平成4年6月にリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議(UNCED)」において採択された「アジェンダ21」のなかで有害化学物質の環境上の適正管理が国際的な課題とされ、その国際的なフォローアップのため化学物質安全性政府間フォーラム(IFCS)における活動や平成13年5月「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という)」が採択される(日本は平成14年8月に批准。平成16年5月に発効。)など活発な取り組みが行われている。

また、我が国においても、平成5年11月に成立した「環境基本法」に基づいて平成6年12月に策定された「環境基本計画」(平成12年12月改定)の中で、化学物質の環境リスク(化学物質による人の健康や生態系に与える影響を生じさせるおそれ)対策が、環境保全に関する基本的な事項の一つとして明確に位置付けられ、環境リスクをできるだけ定量的に評価するとともに、多様な手法による環境リスクの管理の推進を図ることにより、各般の施策を実施している。

化学物質の環境リスクの適切な管理(削減)を行うためには、環境リスクを同定しできるだけ定量的に評価することが重要である。化学物質の環境リスク評価は、人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量(濃度)-反応(影響)関係を整理する「有害性評価」と、人及び生態系に対する化学物質の環境経由の暴露量を見積もる「暴露評価」を行い、両者の結果を比較することによってリスクの程度を判定するものである。

環境省では、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高そうな物質をスクリーニングするため、平成9年度より化学物質の環境リスク初期評価に着手しており、平成17年度までに健康影響及び生態影響にわたる環境リスク初期評価を93物質について実施したほか、関連する調査及び評価を進めている。評価の結果は順次報告書「化学物質の環境リスク評価」としてとりまとめ公表している。

化学物質環境実態調査の成果は、この環境リスク評価の一環として行われる暴露評価において、化学物質の環境中の全国的な存在状況を示す重要な実測データとして活用されており、効率的な環境リスク評価の実施も視野に入れて緊密な連携の下で実態調査を進めている。また同調査の成果は、環境リスク管理の場面においても活用されている。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化学物質審査規制法」という)は、PCBによる環境汚染問題を契機として昭和48年10月に制定(昭和49年4月施行)された。同法により、新規化学物質については、自然的作用により化学的変化を生じにくく、生物の体内に蓄積されやすく、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるかどうかを、その製造・輸入前に審査するとともに、それらの性状をすべて有する化学物質を第一種特定化学物質として指定し、製造・輸入・使用等を規制することとなった。

その後、トリクロロエチレン等の地下水汚染を契機として、昭和61年5月に同法が改正(昭和62年3月施行)された。この改正により、蓄積性は低いものの、難分解性であり、かつ人への長期毒性の疑いのある化学物質を指定化学物質として指定し、製造及び輸入量の監視を行うこととなった。また、当該指定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には、製造等の事業者に対し有害性の調査の実施及び報告を指示し、有害性があると判定した場合には、第二種特定化学物質として指定し、製造及び輸入量等の規制が行われるようになった。

さらに、平成15年5月に同法が改正(平成16年4月施行)されて環境中の動植物への被害の防止が法律の目的に加えられ、新たに動植物への毒性も考慮した審査・規制が行われることとなった。

これにより、難分解性であって生態毒性がある化学物質を第三種監視化学物質として、難分解性かつ高蓄積性であって高次捕食動物への長期毒性がある化学物質を第一種特定化学物質として、難分解性であって生活環境動植物への長期毒性があり、当該物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれのある化学物質を第二種特定化学物質として指定し、規制等の対象とすることとなった。併せて、難分解かつ高蓄積性であり、人及び高次捕食動物への長期毒性が不明な既存化学物質を第一種監視化学物質として指定し、監視の対象とする制度も導入された。

これまで、新規化学物質の事前審査を着実に実施するとともに、事前審査の対象とされていない既存化学物質(化審法が公布された昭和48年当時、製造(輸入)されていた物質)については、主に国がその安全性の点検を行ってきた。

これらの取組を通じ、第一種特定化学物質としてPCBを始めとする15物質(群)、第二種特定化学物質としてトリクロロエチレン等23物質、第一種監視化学物質として酸化水銀(Ⅱ)等25物質(群)、第二種監視化学物質としてクロロホルム、1,2-ジクロロエタン等842物質(群)が指定されている(平成18年2月末現在)。

また、既存化学物質の安全性点検を加速するため、平成17年6月に「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム(通称:Japanチャレンジプログラム)」を開始した。同プログラムは、国内製造(輸入)量が1000t/年以上の既存化学物質(約700物質)について、その物理化学的性状、人への毒性、生態毒性等の安全性情報を収集して国民に分かりやすく情報発信することを目的としている。現在、国と産業界が役割分担して取組を進めており、今後、プログラムの中間評価を平成20年4月以降に行うこととしている。

(化学物質排出把握管理促進法)に基づくPRTR制度

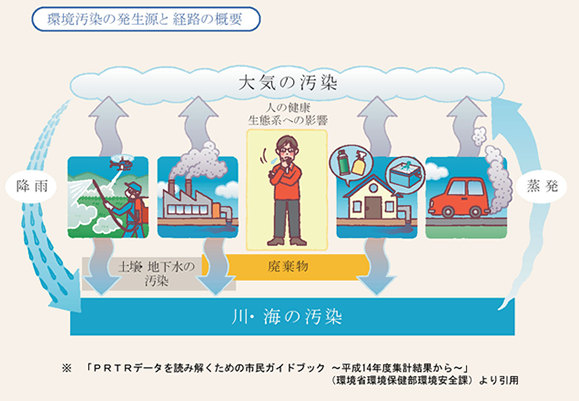

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や動植物に対して有害であるおそれのある化学物質について、その環境中への排出量及び廃棄物中等に含まれていて事業所の外に移動する量を事業者が自ら把握して国に報告し、国は事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき対象化学物質の環境への排出量等を集計し、公表する仕組みである。

多種多様な化学物質による環境汚染に対する国民の関心が高まっていることを背景に、また、平成8年にOECD(経済協力開発機構)がPRTR制度の導入を加盟国に勧告したことを踏まえ、我が国では平成11年の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化学物質排出把握管理促進法」という。)によりPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)が導入され、平成13年度届出分より届出が開始された。平成15年3月に、第1回目の結果が公表され、平成18年2月には、第4回目の結果が公表された。

第4回目の公表では、全国4万の事業所から、平成16年度1年間の対象354物質の排出量等について届出が行われ、その集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計値の集計結果とをあわせて公表した。

化学物質審査規制法の成立に基づき、昭和49年度から環境庁(現 環境省)は、化学物質の各種テスト手法に関する研究及びこれに関する各種情報の収集のための「化学物質判定基準設定調査」、環境中における化学物質についての検索及び生態影響に関する研究としての「既存化学物質検討調査」、及び「化学物質環境追跡調査」、その他関連の各種研究調査を開始した。

「化学物質環境追跡調査」としてスタートした現在の「化学物質環境実態調査」では、当初調査対象物質の選定に当たって、環境残留性が問題となっている、あるいは問題が提起されているものに重点が置かれた。昭和50年度においてはPCB類等に関連し、有機塩素化合物の難分解性が特に注目されるようになり、これらの化合物の調査を行った。

膨大な数の既存化学物質の調査を系統的に進めるため、昭和51年度には人に対する影響という点に着目して暫定的な有害物質リストを作成し、その中から優先順位(プライオリティ)に配慮した調査を行うこととなり、有害性の強いものとして法律上規制されている物質、内外の研究において分解性が低いと報告された物質、PCB類等問題既存物質と化学構造が類似するか、同様の用途に使用されている代替物質としてリストアップされた物質が主な対象となった。昭和52年度及び53年度調査もこの有害物質リストをもとに継続して行い、あわせて経済産業省が行っていた既存化学物質についての分解度試験又は濃縮度試験からみて問題のある物質も調査対象として加えた。このように調査対象物質が多岐にわたり、分析法の開発を要するものがほとんどであったため、昭和52年度から調査の内容を分析法の開発、一般環境調査及び精密環境調査の三体系とした。

また、調査の実施にあたって、調査区域を有する地方自治体公害試験研究機関(以下「地方環境等研究所」)に分析法開発、サンプリング及び分析の実施について協力を得ながら実施するという合意のもとに、調査実施主体の組織化が図られた。

一方、膨大な化学物質の中には環境汚染の観点から着目する必要のないものも多く、既存の資料・情報を集約化して調査対象物質を選択することが大きな課題となってきたため、過去において有害性(LD50等の動物実験による毒性、労働環境における人体への毒性、発がん性、生物濃縮性、難分解性等の内外の情報に基づき有害性に一定の評価を加えたもの)が知られている物質をリストアップし、これに生産量、使用形態も考慮した上で、環境汚染の観点から今後調査対象として検討することが必要と考えられる約2,000物質を選択し、昭和53年度に「プライオリティリスト」として作成し、このリストに基づき昭和54年度から63年度まで「第1次化学物質環境安全性総点検調査」を実施した。さらにこれらの調査結果を踏まえた検討により改めて約1,000物質を選択し、昭和62年度に新たな「プライオリティリスト」として作成し、このリストに基づき平成元年度から平成13年度まで「第2次化学物質環境安全性総点検調査」を実施した。

また、その他関連調査として、昭和53年度から「生物モニタリング」、昭和60年度から「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」、昭和63年度から「底質モニタリング」及び「指定化学物質等検討調査」を開始し、これらの調査を平成13年度まで実施した(調査名は平成13年度のもの)。これらは、平成14年度以降は、化学物質環境実態調査の中のモニタリング調査として、引き続き継続的な調査がなされているところである。

近年においては、化学物質排出把握管理促進法の施行、POPs条約の採択、内分泌かく乱作用を有するおそれのある化学物質への対応など、化学物質と環境問題を巡る状況の変化と今日的な政策課題に対応するため、化学物質環境実態調査の化学物質対策上の位置づけの明確化、調査体制や調査手法の向上及びリスクコミュニケーションの推進の観点から調査体系を見直し、平成14年度からは毎年度調査対象物質を選定して実施している。

さらに、平成17年度からは、化学物質対策関連部署と連携を密にし、施策の策定に資する調査となるように、調査体系を「初期環境調査」「詳細環境調査」「暴露量調査」及び「モニタリング調査」の調査体系で実施するとともに、本調査を開始して以来、初めて、ヒトの生体試料を用いた「ヒト生体試料調査」を導入した。また、化学物質環境実態調査の支援事業として、「暴露量推計支援事業」「環境試料保存事業」及び「分析法開発事業」についても精力的に取組んでいる。

平成17年度化学物質環境実態調査と各種化学物質対策との連携を図1に示す。

一般環境中の化学物質の残留実態を調査することにより、化学物質審査規制法及び化学物質排出把握管理促進法に基づく対策、POPs監視に必要なデータの取得、環境リスク初期評価を実施するために必要な暴露データの取得並びにその他必要な化学物質の残留実態を把握するとともに、調査に必要な技術開発を行い、本調査結果が環境中の化学物質対策の立案及び評価等に活用されることをもって、環境保全上の支障の未然防止に資することを目的とするものである。

調査対象物質については、環境省内の各担当部署から調査要望のあがった物質及び調査が必要な物質として学識経験者からの意見があった物質を対象候補物質として、「化学物質環境実態調査物質選定検討会(環境保健部長諮問機関)」において、候補物質を有害性知見、PRTRデータ及び環境残留性予測、分析技術確立の実現性、社会及び行政的な必要性の観点から検討し、想定される暴露経路や媒体間の関連等も考慮して選定し、

|

① |

化学物質審査規制法第2種監視化学物質や化学物質排出把握管理促進法の候補物質、非意図的生成物質、環境リスク初期評価及び社会的要因から必要とされる物質等を対象として、環境残留状況を把握するための初期環境調査 |

||

|

② |

環境リスク初期評価を実施するために必要なヒト及び生物の化学物質の暴露量を把握に用いる環境残留状況の把握を目的とする暴露量調査 |

||

|

③ |

POPs条約対象物質並びに同条約対象候補となる可能性のある物質、化学物質審査規制法第1,2種特定化学物質及び第2種監視化学物質のうち、環境残留性が高く、環境基準等が設定されていない物質で環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として実施するモニタリング調査 |

という目的別の調査として実施した。

これらの調査結果は、初期環境調査の結果に関する精査検討実務者会議、初期環境調査の結果に関する解析検討実務者会議並びにモニタリング及び暴露量系調査の結果に関する解析検討実務者会議において検討のうえ評価がなされ、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会の審議を経てとりまとめられた。

平成16年度化学物質環境実態調査結果の検討体系を図2に示す。

| (ア) 初期環境調査 | ||

|

環境省が取りまとめた調査計画に基づき、地方環境等研究所は「初期環境調査試料採取要領」及び「化学物質分析法開発調査報告書」等に従い検体採取、前処理及び分析調査を実施している。 | ||

| (イ) 暴露量調査 | ||

|

環境省が取りまとめた調査計画に基づき、地方環境等研究所は「暴露量調査試料採取要領」に従い検体採取、前処理を実施し、環境省が指定する民間分析機関等が分析調査を実施している。 |

||

| (ウ) モニタリング調査 | ||

|

環境省が取りまとめた調査計画に基づき、地方環境等研究所は「モニタリング調査マニュアル」に従い検体採取、前処理を実施し、環境省が指定する民間分析機関等が分析調査を実施している。 |

||

調査の実施風景を図3に示す。

昭和49年度から平成16年度までに化学物質環境実態調査を実施したものは837物質あり、381物質が一般環境中より検出されている。

なお、平成13年度までのモニタリング系調査(生物モニタリング、底質モニタリング、指定化学物質等検討調査、非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査)は除き、平成14年度以降は初期環境調査及び暴露量調査結果を計上したものである。

| 水質 | 底質 | 魚類 | 大気 | 総数 | |

| 調査物質数 | 788 | 748 | 259 | 275 | 837 |

| 検出物質数 | 162 | 243 | 107 | 184 | 381 |

| 検出割合(%) | 20.6 | 32.5 | 41.3 | 66.9 | 44.6 |

平成16年度化学物質環境実態調査結果は、初期環境調査結果において検出された物質は化学物質審査規制法や化学物質排出把握管理促進法の対象候補として、暴露量調査結果は環境リスク初期評価のための暴露量推定の基礎資料として、更に、モニタリング調査結果はPOPs条約対応として、POPsモニタリング及び条約候補対象物質選定のための基礎データとして活用されることとなる。

なお、化学物質環境実態調査のこれまでの行政上の主な成果を表2に示すので参照されたい。

| 調査名 | 物質名 | 調査年度 | 成 果 |

| ・総点検調査 (実態調査) ・指定化学物質等検討調査 |

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 四塩化炭素 (溶剤) |

S49~58 S63~H13 |

S61.5

化学物質審査規制法の改正 (第2種特定化学物質、 指定化学物質の制度の発足) |

| ・総点検調査 (実態調査) (生物モニタリング) ・モニタリング調査 |

クロルデン (防蟻剤) |

S56、57 S58~H13 H14 |

S61.9 第1種特定化学物質に指定 |

| ・総点検調査 (実態調査) (生物モニタリング) ・指定化学物質等検討調査 ・モニタリング調査 |

トリブチルスズ化合物 (船底塗料等) |

S58、S59 S60~H13 S63~H13 H14 |

S63.4 指定化学物質に指定 H2.1 TBTOを第1種特定化学物質に指定 H2.9 TBTO以外を第2種特定化学物質に指定 |

| ・総点検調査 (実態調査) (生物モニタリング) ・指定化学物質等検討調査 ・モニタリング調査 |

トリフェニルスズ化合物 (船底塗料) |

S63 H1~H13 H13 H14 |

S63.7 指定化学物質に指定 H2.9 第2種特定化学物質に指定 |

| ・非意図的生成化学物質 汚染実態追跡調査 |

ダイオキシン類 (ごみ焼却過程等で発生) |

S60~H9 | H11.7 ダイオキシン類対策特別措置法公布 |

| ・総点検調査 (実態調査) |

クロロエチレン エチレンオキシド アニリン等 |

S63~H13 | H8 大気汚染防止法における有害大気汚染物質の選定、該当する可能性がある物質 (234種)及び優先取組物質(22種)の選定 H12.3 化学物質排出把握管理促進法第1、2種指定化学物質の指定 |