■議事録

1.開会

(上家) 本日は、足下の悪い中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。時間がまいりましたので、開催させていただきます。本日は、北野さんに司会をお願いしています。北野さん、よろしくお願いします。

(北野) それでは、ただ今から「第11回化学物質と環境円卓会議」を開催します。今回はメンバーの皆さんとご相談させていただき、「『いわゆる環境ホルモン』問題に対する認識」について意見交換を行うこととなっています。これにあたり、専門家の日本内分泌攪乱化学物質学会会長 森田昌敏さんから25分程度の、国連大学副学長 安井至から25分程度のお話をいただきます。まず、事務局から本日のメンバーの出席状況等と資料の確認などをお願いします。

(上家) まずは代理出席の方をご紹介します。産業界から山下光彦の代理で梅津雅章さん、行政から染英昭さんの代理で菊池弘美さんです。本日のご欠席は、崎田裕子さん、角田季美枝さん、嵩一成さん、片桐佳典さんです。

次に、資料についてご説明します。資料は、滝澤さん資料1~4です。滝澤さん資料1は「環境ホルモン戦略計画SPEED'98 取組の成果(パンフレット)」です。滝澤さん資料2は「『環境ホルモン戦略計画SPEED'98』の改訂状況等について」、滝澤さん資料3は「SPEED'98改訂版に記載する項目について(案)」、滝澤さん資料4は「WHO国際化学物質安全計画『内分泌攪乱化学物質に関する科学的最新知見のグローバル・アセスメント』(目次抜粋)」のご紹介です。

参考資料1「第10回化学物質と環境円卓会議議事録」は、本円卓会議のメンバーのみに配布しています。既にメンバーにご確認いただき、環境省HPに掲載済でいつでも、どなたでも入手可能です。参考資料2「化学物質と環境円卓会議リーフレット」は、毎回必要に応じて改訂しながら配布しています。今回は大きな変更箇所はありません。

滝澤さん資料について少しご説明させて頂きます。順序が逆になりますが、まずは、滝澤さん資料2をご覧ください。「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」について、平成15年度、16年度の二カ年で改訂作業を行っています。その経過を取りまとめているのがこの資料です。98年当時から現在までの間に新たに得られた科学的知見の追加、そして国際状況等もふまえた修正を加え、今後の対応方針について検討していくという内容を記載したいという目的で始めたものです。これまでの経過ですが、昨年の10月28日に第1回が開催されました。委員はこの構成の通りで、円卓会議のメンバーの方もいらっしゃいます。そして、第2回、3回、4回、5回と6月までに5回ワーキンググループが開催され、これまでの取組のレビュー、取組の評価、そして98年以降の国際的な動向等についてのレビューも行いました。

その議論の中で、これまでの取組の成果をわかりやすくまとめるべきであるという指摘がありました。どのようなパンフレット、どのような取組の成果としてお知らせするのが良いかについては専門家の先生方にもアンケートをとり、内容についてご議論いただいた上でまとめたものが参考資料1です。この参考資料1は、SPEED'98の改訂作業の中で、これまでの取組の一つの成果としてできあがったものです。表紙では98年当時の背景とSPEED'98の経緯について述べられています。パンフレットを開くと、内分泌攪乱作用化学物質問題の発端となった考え方、当時の科学的知見について述べています。全部を広げると4ページの見開きになっています。最初のページが環境中の化学物質濃度や野生生物の状況ということで、環境省がこれまで測定してきた化学物質の濃度、内分泌攪乱化学物質問題に関連する化学物質の濃度、そして野生生物の中での蓄積状況などについて述べています。さらに、これに関連する研究としてイボニシに関する研究を国立環境研究所が中心となって行っていますが、その成果も掲載しています。2番目のテーマは、様々な生物への内分泌攪乱作用を調べるということで、いわゆる生態系への影響を調べるための試験法の開発や試験法の実証に関する取組をここにあげています。鳥類、両生類、無脊椎動物について試験法が開発されている段階であること、魚類についてはメダカを使った試験法が開発されており、これにつき実施された結果についても述べています。4ページには、人への影響を見るためのラットによる試験について説明をしています。3ページ目の一覧表は、メダカによる試験、ラットの試験、生態系影響の一部を見る試験と人への影響を見るためのラットの試験の成果をまとめて出したものです。非常にわかりにくい表になっていますが、正確を記すためにも細かなことまで全て盛り込んでいます。どの物質を対象に試験を行うかについては、SPEED'98の中で、当時懸念された物質のリストを作っています。そのリストの中から、これはメダカの試験、あるいはラットの試験が実施されてきた成果がここに掲載されています。そして、この試験の結果で直ちに判定をするというような性格のものではありませんので、具体的な試験の結果について細かく、できるだけ正確に検討会に報告された報告書から記載をしたというような仕立てになっています。4ページ目の後段は、疫学的な調査の結果の一部の紹介です。最後に国際的な協力についても述べています。環境省では毎年、内分泌攪乱化学物質問題について国際シンポジウムを開催しています。また、国際的にOECDが進めている試験法の開発などに協力していること、WHOの内分泌攪乱化学物質に関するグローバル・アセスメントの取りまとめ作業にも積極的に協力したというようなことをここに述べています。最後のページにこれからの取組ということで述べています。まず、これまでの知見を元にさらに広い視点で一層広い基盤研究、地道な野生生物の観察などの科学的な知見を積み重ねる必要があること。それから、改訂作業の中でわかってきたことですが、SPEED'98では計画を立てて取り組んできた成果をなかなか一般の方々にはわかりやすく提供する場面が少なかった、円卓会議のテーマである内分泌攪乱化学物質問題に関するリスクコミュニケーションが積極的には図られてこなかったのではないかというご指摘がありました。そういう面に十分に取り組んでいくことを最後にまとめたのがこのパンフレットです。これはあくまでもSPEED'98改訂作業の途中でまとめられているもので、成果そのものでは当然ありません。

そして、資料2に戻りますが、今後の予定として第6回ワーキンググループで今後の新たな計画に記載する項目の方針案等が出て、第7回以降何回か開催することになっています。実は、第7回は本日の夕方に予定しており、一部のメンバーにはダブルヘッダーでご登場頂くということになります。

新しい取組計画に関する新たな対応方針の項目案は、参考資料3に挙がっています。はじめに、これまでの経緯を概括し、そしてこれまでの取組についてパンフレット、あるいはここには掲載されなかったことも含め、これまでの概要と主な成果、残された課題について整理をします。もう1点は、これまでの試験結果の評価の詳細を充分に説明していきたいと思います。それから、環境省の取組以外にも様々な取組がこれまで行われて来ました。報告例がありますので、各種の報告について作業グループで個別に評価をしていただいたものをここに掲載することになっています。その上で、基本的な考え方を示し、今後の方向性を挙げます。具体的な項目として、1番目は「基盤的研究の推進」です。これは、分子レベルの研究から作用メカニズムに関する基礎的な知見まで、内分泌攪乱作用という観点から基盤的な研究がもっと進められる必要があることについて述べていく予定になっています。2番目は「環境中での検出状況の把握、野生生物等の観察」です。内分泌攪乱作用は、野生生物の観察からその異変を検出し、それが発端となって問題に取り組むことになりました。しかし、国内で野生生物の観察が生態系の異変という視点で十分行われてきたか、それが十分組織だって行われているかというと、いささか不十分であるというご指摘を委員の先生方から強くいただきましたのでこういう項目を挙げています。そして、3番目は「暴露の測定」です。SPEED'98では、当初リストに挙げられた物質のうち、我が国ではおよそ暴露の機会がないと思われるものも一部ありました。これは当時の知見を集めた結果からリストアップしたものですが、当時暴露の状況をつきあわせるまでの作業が進んでおらず、暴露の視点が盛り込まれていなかったため、今回は暴露の測定を取り上げるべきであろうという議論がありました。4番目は、これまでSPEED'98の中心であった「影響評価のための技術開発の推進」です。5番目は、開発された技術を元にする「リスク評価」、6番目は、リスク評価を元にした「リスク管理」の在り方、7番目は、「リスクコミュニケーションの推進」です。そして、付記する事項として、「取組にあたって配慮すべき事項」という仕立てで、現在、新たな項目について議論が進んでいるところです。最後の3ページは、化学物質検討フロー図です。1998年に作られた「優先的に検討すべき物質のリスト」に対し、様々な知見より暴露の視点からいくと優先的ではないのではないか、リストを固定して作っても様々な知見から順次優先課題が変わっていくのではないかというご指摘がありました。そのため、今後は「2004年版リスト」を作成するのではなく、考え方の流れを整理するべきであるというご指摘をふまえ、化学物質検討フロー図を提案させていただきました。検討を考慮する物質は人工物、天然物も含め様々な化学物質について既存の検出情報を調べ、測定結果から暴露について把握をし、内分泌攪乱作用という観点で懸念があると言われた元の報告の信頼性を評価した上で、検討すべき物質について必要があれば、試験等を順次行っていくというような流れにしたいということでご提案させていただき、現在ご意見をいただいているところで。

少し長くなりましたが、滝澤さん資料1から4は、SPEED'98改訂状況の経過に関するご報告でした。事務局からは以上です。

2.議事

(北野) それでは、早速、議事に入りたいと思います。今回の議題は「『いわゆる環境ホルモン』問題に対する認識について」ということで、二人の専門家にお話しをいただきます。はじめに、日本内分泌攪乱化学物質学会会長 森田昌敏さんから、「外因性内分泌攪乱物質の環境汚染問題 -現状と課題-」についてお話をいただきたいと思います。

(森田)

(森田)

日本内分泌攪乱化学物質学会の会長をやっております森田です。今日は25分くらいで、今どんなふうにこの種の問題が取り扱われているかについて、その背景や流れ、今後の課題の状況についてご説明をさせていただきたいと思います。

日本内分泌攪乱化学物質学会の会長をやっております森田です。今日は25分くらいで、今どんなふうにこの種の問題が取り扱われているかについて、その背景や流れ、今後の課題の状況についてご説明をさせていただきたいと思います。

この種の問題をどのように取り上げるべきかという最初の議論は、1990年代の半ばにありました。化学物質問題のトレンドをまとめると、概ねこんなふうになるかと思います。1970年ぐらいまでは、主に中毒患者が出る、あるいは死亡者が出るというものを元に化学物質の規制がされていました。その典型は、いわゆる劇毒法(毒物及び劇物取締法)の毒物指定です。これは、どんなに毒性があっても毒物指定になる訳ではありません。死人が出て初めて劇毒法の中に名前が載るという仕組みで、実際に影響が出たという事実をベースに行われてきた法律です。また、環境の主な法律である環境基本法で定められた健康項目は、基本的には中毒を経験して指定されてきたというのがこの時代です。

この種の問題をどのように取り上げるべきかという最初の議論は、1990年代の半ばにありました。化学物質問題のトレンドをまとめると、概ねこんなふうになるかと思います。1970年ぐらいまでは、主に中毒患者が出る、あるいは死亡者が出るというものを元に化学物質の規制がされていました。その典型は、いわゆる劇毒法(毒物及び劇物取締法)の毒物指定です。これは、どんなに毒性があっても毒物指定になる訳ではありません。死人が出て初めて劇毒法の中に名前が載るという仕組みで、実際に影響が出たという事実をベースに行われてきた法律です。また、環境の主な法律である環境基本法で定められた健康項目は、基本的には中毒を経験して指定されてきたというのがこの時代です。

1970年代を過ぎてから徐々に次のステージに移り始めます。それは発ガン物質のように、暴露を受けてから20年、30年も経ってから出てくるような慢性的な影響をどう考えるかという次の課題です。その種の研究が1970年頃からかなり広範囲に行われ、1990年代の初めに、例えば1993年の水質汚濁防止法の改正、あるいは1996年の大気汚染防止法の改正の中で、初めて発ガン物質対策が明確な形で規制行政に取り込まれたという状況です。その間には長いリードタイムがありました。約20年間の発ガン物質の研究があり、発ガンのリスクというものを評価する手法が開発され、そして対策としての規制が始まったという状況になります。このような流れの中で、今課題になっている内分泌撹乱物質というのは、一体どのように位置付けられてくるかということですが、1990年代の半ばにこの問題がクローズアップされてきた際に相当議論しました。少なくとも現時点では、規制行政に入るようなものではない、その前にまず研究が必要であり、長い研究の成果を元に何らかの規制が入っていくだろうという発想で、この研究が今一番重要な時期であるという認識です。

それでは、一体この内分泌撹乱化学物質とは何かという問題があります。この定義は、今でも随分議論が分かれていす。1997年の2月にスミソニアン・ワークショップ(Smithsonian Workshop)で最初に定義されたのが一つの典型例です。これは、「環境中に含まれる物質、あるいは環境を介して人に入るような物質で生体内のホルモンのレベルに影響を与え、その結果として体内の諸過程を阻害するような物質である」と定義されています。これは物質側の定義で、影響側の定義ではありません。これが一つの相場観を作っていますが、その後いくつもの定義が異なる機関によって示されているという状況にあります。具体的には、そのような物質がたとえホルモンの作用を阻害したとしても、悪影響として明確に見えなければそれは内分泌撹乱化学物質と呼ばなくていいのではないかというような議論も現在でも残っています。そういう意味では、定義の部分はまだまだこれからの過程で明確になってくるというような性格をいまだに持っています。

それでは、一体この内分泌撹乱化学物質とは何かという問題があります。この定義は、今でも随分議論が分かれていす。1997年の2月にスミソニアン・ワークショップ(Smithsonian Workshop)で最初に定義されたのが一つの典型例です。これは、「環境中に含まれる物質、あるいは環境を介して人に入るような物質で生体内のホルモンのレベルに影響を与え、その結果として体内の諸過程を阻害するような物質である」と定義されています。これは物質側の定義で、影響側の定義ではありません。これが一つの相場観を作っていますが、その後いくつもの定義が異なる機関によって示されているという状況にあります。具体的には、そのような物質がたとえホルモンの作用を阻害したとしても、悪影響として明確に見えなければそれは内分泌撹乱化学物質と呼ばなくていいのではないかというような議論も現在でも残っています。そういう意味では、定義の部分はまだまだこれからの過程で明確になってくるというような性格をいまだに持っています。

内分泌撹乱物質の影響が野生生物に見られるということについては、かなりのコンセンサスができています。古くは猛禽類の減少が1970年代に起き、1970年頃までDDT(注、殺虫剤)あるいはその他の物質によって卵の殻が薄くなり、ふ化率の低下を引き起こし、数の減少を引き起こしたという事はよく知られています。この時期に環境エストルジェン、環境中の女性ホルモンという言葉がサイエンスワールドで飛び交いました。1980年代に入り、防汚塗料に使われておりました有機スズによって引き起こされた巻貝のインポセックスが80年代半ば過ぎから見つかり始めました。現在では、有機スズの使用は制限され、IMO(注、International Maritime Organization、国際海事機関の略。国連の専門機関の1つであり、船舶の安全、海洋環境保全等に関する国際条約の策定等を行っている。)においても消滅させる方向で進んでいます。それから、1990年代に入って魚のメス化が見られるという議論が出てきました。これは合成洗剤に使われるノニルフェノールの誘導体、あるいはそれの分解物、あるいは女性自身から出てくるホルモンなどが河川の中で魚のメス化を引き起こしているのではないかということです。このような形で野生生物に見られる現象はかなり証明がされてきているという状況に向かっています。

内分泌撹乱物質の影響が野生生物に見られるということについては、かなりのコンセンサスができています。古くは猛禽類の減少が1970年代に起き、1970年頃までDDT(注、殺虫剤)あるいはその他の物質によって卵の殻が薄くなり、ふ化率の低下を引き起こし、数の減少を引き起こしたという事はよく知られています。この時期に環境エストルジェン、環境中の女性ホルモンという言葉がサイエンスワールドで飛び交いました。1980年代に入り、防汚塗料に使われておりました有機スズによって引き起こされた巻貝のインポセックスが80年代半ば過ぎから見つかり始めました。現在では、有機スズの使用は制限され、IMO(注、International Maritime Organization、国際海事機関の略。国連の専門機関の1つであり、船舶の安全、海洋環境保全等に関する国際条約の策定等を行っている。)においても消滅させる方向で進んでいます。それから、1990年代に入って魚のメス化が見られるという議論が出てきました。これは合成洗剤に使われるノニルフェノールの誘導体、あるいはそれの分解物、あるいは女性自身から出てくるホルモンなどが河川の中で魚のメス化を引き起こしているのではないかということです。このような形で野生生物に見られる現象はかなり証明がされてきているという状況に向かっています。

もう一方で、国民の関心の多くは自分たちの健康の問題であり、野生生物に異変が見られているということは人間にも何らかの形で影響を及ぼしているのではないかという考えが非常に強い社会的なインパクトとして出てきています。

これに対し、果たしてその内分泌撹乱物質による悪影響はどの程度のリアリティがあるのかという議論が現在も残っています。特に、人の健康への影響についての因果関係の解明は、通常非常に難しい仕事であり、時間もかかり、かつ、証明が難しい。更に、このような内分泌撹乱作用は、胎児期に受けた暴露の影響が大人になって初めて見えてくることもあります。そのため、胎児期に一体どのくらいの暴露を体の中に受けていたのかを、20年前30年前に遡って解明するというのは非常に難しいところもあります。そういう意味では、人の健康への影響に関していろいろな議論が残りうる可能性を強く持っています。

これに対し、果たしてその内分泌撹乱物質による悪影響はどの程度のリアリティがあるのかという議論が現在も残っています。特に、人の健康への影響についての因果関係の解明は、通常非常に難しい仕事であり、時間もかかり、かつ、証明が難しい。更に、このような内分泌撹乱作用は、胎児期に受けた暴露の影響が大人になって初めて見えてくることもあります。そのため、胎児期に一体どのくらいの暴露を体の中に受けていたのかを、20年前30年前に遡って解明するというのは非常に難しいところもあります。そういう意味では、人の健康への影響に関していろいろな議論が残りうる可能性を強く持っています。

それから、内分泌撹乱物質についてどのような政策オプションがあるのかがもう一つの課題になってきます。毒性学的な情報が不十分な状態でリスク評価を行い、それについて個々の政策オプションを決めていく方法では、リスク評価そのものの確実性が弱い中で政策決定するという非常に難しい作業になります。一方で、そういう議論は止めて、むしろ予防的アプローチでやってはどうかということが言われています。予防的アプローチには、毒性学を始めとするサイエンス側からの提案もあれば、社会科学的なアプローチもあります。もはや合成化学物質を使うのは止めてはどうかという非常に極端な議論も存在します。そうは言っても、政策を決定する前に、たとえそれが予防的アプローチだったとしても、科学的な基盤の構築が無い限り、やはりよろしくないのではないかということです。

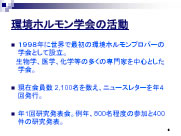

そういったことも踏まえて、「環境ホルモン学会」、正確には「内分泌撹乱化学物質学会」が6年前に発足し、活動を行っています。1998年に世界で最初の環境ホルモンプロパーの学会として設立されました。生物学・医学・化学等の多くの専門家を中心にした学会ですが、その他に行政、政界、あるいは市民レベルの参加も一部あります。現在、会員数2,100名を越えて、ニュースレターを発行しつつ、年1回研究発表会やっています。研究発表会は、環境省の国際シンポジウムに併設された形で毎年やっており、今年は名古屋で行います。約400編の研究発表が行われ、少しずつですが研究発表は充実してきています。

そういったことも踏まえて、「環境ホルモン学会」、正確には「内分泌撹乱化学物質学会」が6年前に発足し、活動を行っています。1998年に世界で最初の環境ホルモンプロパーの学会として設立されました。生物学・医学・化学等の多くの専門家を中心にした学会ですが、その他に行政、政界、あるいは市民レベルの参加も一部あります。現在、会員数2,100名を越えて、ニュースレターを発行しつつ、年1回研究発表会やっています。研究発表会は、環境省の国際シンポジウムに併設された形で毎年やっており、今年は名古屋で行います。約400編の研究発表が行われ、少しずつですが研究発表は充実してきています。

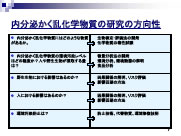

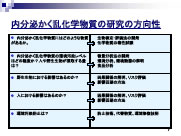

学会で発表される研究の中身を簡単に紹介すると、まず内分泌撹乱化学物質にはどのような物質があるのかについての研究が数多く見られます。ここでは、それを評価するための生物検定法の開発、あるいは毒性試験の結果もあります。

学会で発表される研究の中身を簡単に紹介すると、まず内分泌撹乱化学物質にはどのような物質があるのかについての研究が数多く見られます。ここでは、それを評価するための生物検定法の開発、あるいは毒性試験の結果もあります。

2番目は、内分泌撹乱化学物質と呼ばれる環境汚染レベルはどの程度であり、それは人や野生生物の体内にどのくらい侵入しているのかという研究です。科学分析法、それを用いた環境分析、環境動態の解明があり、また広い意味での環境として、食品レベルでの測定もかなり多く見られています。

3番目は、野生生物において影響があるのかどうか、因果関係の解明、さらには影響を回避する方法についての発表もあります。

4番目は、人に影響はあるのかということと関係しています。かなり多くの研究は、因果関係を解明するというほど肉薄していない状況にありますが、人が浴びているいろいろな化学物質の量を測定するような研究が数多くされていますし、一部、因果関係に向けての研究も進んでいることになると思います。

最後は、環境汚染防止の方法として、防止の技術、代替物質の研究、その汚染された土壌などの環境の修復技術に関する研究も展開されています。

このような研究の中で、特に野生生物、環境汚染のレベルについての調査研究は、実はSPEED’98にリストされた物質を元に行われているケースが多いです。

現在話題になっている主要な内分泌撹乱化学物質を分類すると次のようになります。

現在話題になっている主要な内分泌撹乱化学物質を分類すると次のようになります。

1番目が有機ハロゲン系化合物で、ダイオキシンを始めとするものです。いわゆるPOPsがここに全部入ります。その他に最近注目を浴びている臭素系の難燃剤、あるいはPFOS(注、パーフルオロオクタンスルホン酸。主に、繊維用撥水剤として使用されている。)のようなフッ素系の化合物がここに入ってきます。

2番目は、芳香族の工業化学品で、しかも非常に生産量の多い物質です。年産で数万トン以上を造られているような物質について、環境中に検出されることが多いということを含めて名前が挙がってきています。

3番目は農薬類で、4番目は重金属類です。典型的なものでは、メチル水銀などがありますが、それ以外に有機金属化合物の仲間がここに入ってくるケースが多いです。

その他の化学品として例えば、精子減少症を引き起こすような臭素系の化合物がここに入ると思われます。その他に植物系のエストロジェン類、あるいは人畜のホルモン、あるいは女性が服用するピルの類が環境ホルモンになってくるという構造になります。

この中で特に工業的に重要な部分は、ひょっとすると2番目あたりかもしれません。

化学物質の影響として対策がいくつかとられてきましたが、それについて若干復習をしておきたいと思います。ここではアスベスト、PCB、有機スズ、ダイオキシンを例に挙げます。

化学物質の影響として対策がいくつかとられてきましたが、それについて若干復習をしておきたいと思います。ここではアスベスト、PCB、有機スズ、ダイオキシンを例に挙げます。

アスベストは環境ホルモンに分類されていませんが、一つのケースとして考えます。アスベストは1970年までは非常に多用されてきました。70年代にかなり強く発ガン性を疑われ始め、やがて労働安全衛生法の特定物質に指定され、生産が縮小し、特に大量に生産していたアメリカの企業がこれにより倒産しました。やがて、アスベストが大量に使われてきた用途先でこれを取り除く作業に膨大なお金がかかり始めることになっていきました。

アスベストは環境ホルモンに分類されていませんが、一つのケースとして考えます。アスベストは1970年までは非常に多用されてきました。70年代にかなり強く発ガン性を疑われ始め、やがて労働安全衛生法の特定物質に指定され、生産が縮小し、特に大量に生産していたアメリカの企業がこれにより倒産しました。やがて、アスベストが大量に使われてきた用途先でこれを取り除く作業に膨大なお金がかかり始めることになっていきました。

一連の出来事の中で感じるものは、アスベストの発ガン性はたいした事はないと思われていたことです。それほど大きなリスクがないという認識が70年代にあり、これが公判に使われてきた背景です。それから約30年が経ち、現在悪性の中皮腫、主にアスベストが主要な原因ではないかと考えられているガンは年間50人のペースで発生しています。そして、最近の裁判においてもアスベスト対策を十分とっていなかった企業に対して賠償金を支払うことが求められるような判定がされます。

これは一つの典型的なケースですが、後になって当初考えていたリスクよりも大きいと認定され、一体その責任はどこにあるのかということが問われるケースです。実は、化学物質はいつもこの問題を抱えています。当初考えているよりもリスクが大きいことが研究の結果徐々にわかってきた場合、対応をどのようにしたらよいかということです。

次はPCBです。PCBも典型的なルートを辿っています。

次はPCBです。PCBも典型的なルートを辿っています。

国内では、1954年に鐘淵化学が生産を開始します。やがて、68年にカネミ油症を経験し、また70年頃に環境汚染の広がりが認識され、73年に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の第一種特定化学物質に入ります。73年に電気工業界は一貫して、PCBの毒性はたいした事が無いため、それを使わないというアプローチは正しくないということを主張していました。しかし、最終的には当時の通産省の化学工業局長の命令で自主規制に至ったという流れです。その後転々として、現在では国際的な規制へと流れています。鐘淵化学は、PCBを5万トン強生産し、その売上額はせいぜい100億円くらいで、得た利益は2億円ぐらいでした。しかしながら、実際に鐘淵化学は返品されたPCBを処理する為に200億円ぐらいかかり、さらに現在この負の遺産としてのPCBを処理するために日本全体で約4,000億円かかるという状況に向かっています。一体これは何だろうという疑問が残りますが、国際的な流れを含めてそういう状態になるケースがあるという一つの話です。

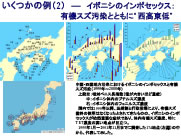

イボニシのインポセックスの原因として、防汚塗料として使われていた有機スズがありました。1980年代半ばに環境省もこの汚染があるということをある程度見つけています。しかし、代替品の問題等いろいろなことがあり、また時を同じくして公害問題はだいたい終わったという認識もあり、その流れの中でやや対策が遅れてきた一つの例です。

イボニシのインポセックスの原因として、防汚塗料として使われていた有機スズがありました。1980年代半ばに環境省もこの汚染があるということをある程度見つけています。しかし、代替品の問題等いろいろなことがあり、また時を同じくして公害問題はだいたい終わったという認識もあり、その流れの中でやや対策が遅れてきた一つの例です。

日本中にこの有機スズの汚染が発生していきました。

起こったのは、このイボニシという貝の中で輸卵管が閉鎖され、生殖がうまくいかなくなるという現象です。このイボニシは、特段沢山食べたりするわけでないので、いなくなってもいいのではないかという議論がないわけではありませんでした。

起こったのは、このイボニシという貝の中で輸卵管が閉鎖され、生殖がうまくいかなくなるという現象です。このイボニシは、特段沢山食べたりするわけでないので、いなくなってもいいのではないかという議論がないわけではありませんでした。

しかし、この種の有機スズ化合物は、かなり広い範囲で魚の中に存在していました。

しかし、この種の有機スズ化合物は、かなり広い範囲で魚の中に存在していました。

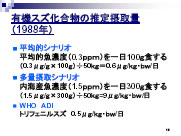

これは、1988年に環境省が全国調査を行った魚の中のトリフェニルスズの含有量です。トリフェニルスズについては、当時すでにWHOの許容値が決定されていたので、それに基づいて計算すると、だいたい0.5ppmくらいが許容濃度ということになります。それを超えた魚が日本中で見つかりましたが、その時の環境省は、差し当たりすぐに健康に悪影響があるわけではないけれども、対策は必要であるという認識でした。

当時1988年レベルでの有機スズ化合物の推定摂取量は、平均的なシナリオでだいたい0.6μg/kg・bw/日(注、一日体重(body weight)1kgあたり0.6μg)でした。これはWHOのTDIをわずかに超した量です。大量に摂取するような人がいればTDIをかなり超えることになりますが、直ちに病気になるわけではないということをどう考えるかが残された課題でした。

当時1988年レベルでの有機スズ化合物の推定摂取量は、平均的なシナリオでだいたい0.6μg/kg・bw/日(注、一日体重(body weight)1kgあたり0.6μg)でした。これはWHOのTDIをわずかに超した量です。大量に摂取するような人がいればTDIをかなり超えることになりますが、直ちに病気になるわけではないということをどう考えるかが残された課題でした。

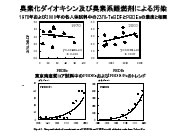

次は、ダイオキシンの例です。ダイオキシンについてもまだ議論が残っています。

次は、ダイオキシンの例です。ダイオキシンについてもまだ議論が残っています。

これは当時、ベトナムの枯葉作戦に用いられた245T(注、枯葉剤)の汚染によって引き起こされたと思われる奇形と塩素挫傷と呼ばれる症状が体内や表面に現れている例です。

アメリカ軍が農薬をこのような作戦に用いると、農薬の研究者はこのようなとのために開発したのではないと非常に批判的に議論します。空から植物ホルモン系の農薬を大量に撒くと葉っぱを全部落とすことができ、この中に含まれているダイオキシンが当時の環境汚染を引き起こしたと考えられています。

アメリカ軍が農薬をこのような作戦に用いると、農薬の研究者はこのようなとのために開発したのではないと非常に批判的に議論します。空から植物ホルモン系の農薬を大量に撒くと葉っぱを全部落とすことができ、この中に含まれているダイオキシンが当時の環境汚染を引き起こしたと考えられています。

ダイオキシン問題は、実は日本では全く違った様相を呈しています。それは、ゴミ焼却炉が問題になったということです。何故かと言うと、世界中のゴミ焼却炉の半分が日本に立地しているという日本は焼却大国だということと関係しています。

それでは、ダイオキシンの体内濃度はどうか、あるいは暴露量はどうかが問題になりますが、体内濃度は後で議論します。

それでは、ダイオキシンの体内濃度はどうか、あるいは暴露量はどうかが問題になりますが、体内濃度は後で議論します。

WHOが定めたTDIは、許容量として1~4pgTEQです。TEQとは、ダイオキシンの仲間で、2,3,7,8-塩素化ダイオキシンの毒性の強さに全部換算するという作業を行って表した表示です。1~4 pgTEQくらいが適当であり、日本でも4 pgTEQを採用していろいろなレギュレーションをかけています。

その4pgTEQに対して、赤ちゃんが母乳を受けている間に摂取するダイオキシンの量は、そのだいたい15倍くらいです。例えば、半年間母乳を受け続けても大丈夫かという議論については、まだ完全に答えが出ているわけではありません。母乳の有効性を考慮すると、ダイオキシンのリスクより重要ということで母乳は推進されていますが、少なくとも母乳中のダイオキシンはもっと少ないことが望ましいという状況にあります。

ダイオキシンのリスク評価をする過程でいろいろな議論がありましたが、現在では、一番低濃度で影響が出てくるのは、精子の減少であると考えられています。いくつかのレポートが出され、最終的には、20~80ng/kgという体内濃度で精子減少という悪影響が出ると考えています。20ng/kgから計算すると1pg、それから80ng/kgから計算すると4pgという数字が計算されます。1pgは実質的に難しいということで、結果的に今、日本政府は4pgという数字でリスクをコントロールするというアプローチをとっています。

ダイオキシンのリスク評価をする過程でいろいろな議論がありましたが、現在では、一番低濃度で影響が出てくるのは、精子の減少であると考えられています。いくつかのレポートが出され、最終的には、20~80ng/kgという体内濃度で精子減少という悪影響が出ると考えています。20ng/kgから計算すると1pg、それから80ng/kgから計算すると4pgという数字が計算されます。1pgは実質的に難しいということで、結果的に今、日本政府は4pgという数字でリスクをコントロールするというアプローチをとっています。

では、世界中はどこに向かっているのかについてです。とりあえず、今まで80pg/kgで規制を行ってきています。現在、ヨーロッパはその半分の値(2pg/kg)で規制しようとしていて、ヨーロッパは既に食品のダイオキシン規制をかけています。従って、ヨーロッパに流通する食品は、ダイオキシンの含有量についての規制があります。日本、あるいはアメリカにはこの規制がありません。

では、世界中はどこに向かっているのかについてです。とりあえず、今まで80pg/kgで規制を行ってきています。現在、ヨーロッパはその半分の値(2pg/kg)で規制しようとしていて、ヨーロッパは既に食品のダイオキシン規制をかけています。従って、ヨーロッパに流通する食品は、ダイオキシンの含有量についての規制があります。日本、あるいはアメリカにはこの規制がありません。

現在、いろいろな環境問題を含め、ヨーロッパが世界をリードしているという状況ですが、ダイオキシンもその一つの例です。ヨーロッパは現在2pgに向かっていて、これを達成できるようにしようとする方向です。多分、他の国もその方向にほぼ向かってくるのだろうと思います。今後、もしそうなったときに、日本はどうするのかが再度問題になってくるということです。

いくつかの例がありましたが、内分泌撹乱物質の研究の広がりを少しご紹介します。

いくつかの例がありましたが、内分泌撹乱物質の研究の広がりを少しご紹介します。

内分泌撹乱物質というのは、ホルモン系を議論して生殖系を中心に影響を見ていましたが、エンドポイントがどんどん拡大しまして、ガンを含めいろいろな影響、あるいは免疫系への影響を含めて研究が広がってきています。そのような作用メカニズムの理解とともに、いろいろな影響があるという方向に向かっているということ、それからこのような作用をもつ化学物質の種類の数がどんどん増えてきているということがもう一つあります。

このような内分泌撹乱物質の最近の話題の代表的例として難燃剤があります。臭素系難燃剤については使用をやめようということで、電気業界でもすでに対応され始めています。

このような内分泌撹乱物質の最近の話題の代表的例として難燃剤があります。臭素系難燃剤については使用をやめようということで、電気業界でもすでに対応され始めています。

それから、PFOSと呼ばれるフッ素系の化合物、これはテフロン系統を中心に展開されてきました。湖沼や東京湾でも、どこの水からも検出できるくらい広範囲に汚染が分布してしまっていて、全ての人の血液から検出されるくらいになっているという状況があります。

それから、ビスフェノールAとフタル酸エステルは非常に身近な汚染物質として大量に使われているため、これらの物質をどう考えるかという議論がくすぶっています。時々、まだこの種のものでの悪影響があるという疫学的なデータが出る状況にあります。

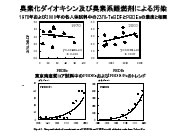

臭素系難燃剤についてはこんな状況です。世界中だいたい同じですが、私どもが調べた東京湾あるいは人体のトレンドでは1990年代から増え始め、どんどん濃度が高まってきているというのが下の図からわかると思います。

臭素系難燃剤についてはこんな状況です。世界中だいたい同じですが、私どもが調べた東京湾あるいは人体のトレンドでは1990年代から増え始め、どんどん濃度が高まってきているというのが下の図からわかると思います。

最後に、内分泌撹乱物質についての問題をもう少しまとめてみます。

最後に、内分泌撹乱物質についての問題をもう少しまとめてみます。

内分泌撹乱物質の提起している問題というのはいろいろなレベルがありますが、一番重要と考えられるのは、胎児期や乳児の発達期において、化学物質の暴露影響が、特に非常に少ない量で起こるのではないかという問題を解かなければいけないという状況にあります。この種のアプローチについては、従来の毒性学あるいは疫学で十分かが、未だ解けていない問題です。

そういう意味では、人への影響を解明するには相当難しい作業があり、因果関係の証明は非常に難しいです。特に、疫学的アプローチはある種の蓋然性だけを示しますが、それも難しいということがあります。中でも胎児期にどのくらい浴びたかということを今から検定するのは非常に難しいです。

そういう意味では、人への影響を解明するには相当難しい作業があり、因果関係の証明は非常に難しいです。特に、疫学的アプローチはある種の蓋然性だけを示しますが、それも難しいということがあります。中でも胎児期にどのくらい浴びたかということを今から検定するのは非常に難しいです。

それから、最初に申し上げたように、予防的なアプローチは可能なのか、科学的な根拠をどの程度持てばそこへ接近できるのかということがあります。さらには、代替品の安全性が十分に確保できないで、ある物質を排除するのが適当かどうかという議論が残っています。そういう意味では非常に広範囲な研究が必要です。

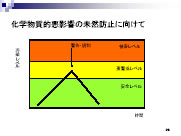

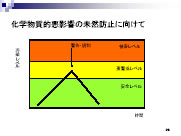

私たちは一般的にこのような対策をとってきました。ある化学物質の生産量が徐々に増え、あるいは徐々に環境中に蓄積をされながら暴露レベルが上がってくる。それが安全なレベルにあれば許容しているわけですが、要警戒レベルに上がり、そして被害レベルに達するとたちまち使用中止になります。現在は、この要警戒レベルまで上がってきたところで、警告を出したり、自主的な対応を求めて被害を防ごうというところです。

私たちは一般的にこのような対策をとってきました。ある化学物質の生産量が徐々に増え、あるいは徐々に環境中に蓄積をされながら暴露レベルが上がってくる。それが安全なレベルにあれば許容しているわけですが、要警戒レベルに上がり、そして被害レベルに達するとたちまち使用中止になります。現在は、この要警戒レベルまで上がってきたところで、警告を出したり、自主的な対応を求めて被害を防ごうというところです。

化学物質をこのような形でコントロールしていくにあたり、構造的に難しい問題が沢山残っています。

化学物質をこのような形でコントロールしていくにあたり、構造的に難しい問題が沢山残っています。

まず、化学物質の種類が膨大であり、それが次々と様相を変えて生産され、使用されてきている。一方で、生産設備にあるいは技術開発に資本を投下しているので、それが回収できないうちに止めてしまうのは難しいという生産側のロジックもあるかもしれません。

それから、毒性試験には膨大な費用と時間がかかります。通常、毒性データが揃うのに20年もかかってしまうことがあります。そのようなところで、一体リスクは管理しきれるのかということが構造的な問題の一つです。

それから、新たな毒性のメカニズムが見出され、それを契機としていろいろな毒性がわかってきます。そして、いろいろな失敗例が積み上がってくるのですが、今のところ悪者を代表選手に送り出して、後のものはシロという形で動いているようなところがあります。その甘く見すぎたツケを後で膨大に払う羽目になってきて、これを予防的に考えていく必要があると思います。そういう意味では、社会工学的なアプローチは、ある時点では最適化されますが、非常に長い時間を見たときのアプローチはどのようにすれば可能なのかというのが面白い課題です。

内分泌撹乱物質の研究面の進展の中で、化学物質が引き起こすようないろいろな悪い作用が徐々に分子的なメカニズムとして理解されつつあります。それがどういう意味を持つかということの理解が、今後数年間のうちに急速に進むであろうと思われます。その結果を含めた形で、あるいはその政策展開がもう少しきちっとした形でできるのかもしれないと思います。特に、毒性学におけるパラダイムシフトが起こりつつあるのではないかというのが認識です。

内分泌撹乱物質の研究面の進展の中で、化学物質が引き起こすようないろいろな悪い作用が徐々に分子的なメカニズムとして理解されつつあります。それがどういう意味を持つかということの理解が、今後数年間のうちに急速に進むであろうと思われます。その結果を含めた形で、あるいはその政策展開がもう少しきちっとした形でできるのかもしれないと思います。特に、毒性学におけるパラダイムシフトが起こりつつあるのではないかというのが認識です。

以上、かなりのスピードで説明しましたが、このような研究か進んでいるということでご理解頂けるかと思います。

(北野) どうもありがとうございました。次の安井さんの発表の後に十分議論の時間をとっていますが、今の森田さんの発表について質問などがあったら、お受けします。

(原科) 最後に「社会工学的なアプローチの限界」とおっしゃいましたが、社会工学をどう定義するかによると思います。どういった意味で社会工学的アプローチを定義しているのかをお聞きしたいと思います。私は、社会工学の分野の人間ですが、我々は社会工学を問題解決の分野であると思っていますので、このような表現で良いのかが気になりました。

(森田) 私は、社会工学という分野を非常にプリミティブに考えていまして、ソシオ・エコノミカルな視点を強くもち、現在の社会において最適の社会活動を模索するような学問であると思っています。

(原科) やはり定義によると思います。社会工学にはそういった分野もあると思います。ピースミル(piecemeal)といいますか、そういう定義もあります。しかし、我々はもう少し長期的な視点を持つべきであると考えています。短期的なアプローチには確かに限界があり、やはり長期的な視点から見なければいけないと思っています。ですから、社会工学でも限定的であると申し上げたいと思います。以前、私は国立環境研究所にいましたので、社会工学のことをご存じだと思い、申し上げました。

(北野) 他に質問はありますか?瀬田さんどうぞ。

(瀬田) スライド6に「環境ホルモン学会の活動」が書かれてありますが、この「環境ホルモン」という言葉は国際的には通用しないものです。実際には森田さんの肩書きにも「日本内分泌攪乱化学物質学会」となっています。この「環境ホルモン」というのは、マスコミ受けする言葉として日本では非常に広く使われていますが、国際的には使われていませんし、ましてや学会で使うということはまずあり得ません。環境省の資料でも使われていません。その理由は、結局内容を正確に伝えていないからだと思います。その内容を熟知しておられる森田さんにこの問題をどう考えておられるかをお聞きしたいと思います。

(森田) この学会を立ち上げるときに、「環境ホルモン学会」という言葉が良いか、「内分泌攪乱化学物質学会」が良いかという激しい議論がありました。医学系の一部の先生が「環境ホルモン学会」であれば参加はできないと言ったため、一応正式名は「内分泌攪乱化学物質学会」ですが、通称として「環境ホルモン学会」と使って良いということになりました。環境ホルモンという言葉がややマスコミっぽく流通しすぎて、おかしいのではないかという議論が当時からないわけではありません。一方で、なぜそれがおかしいのかという議論も少しありました。もともと、環境ホルモンの語源となったのは、“Environmental Estrogen(環境女性ホルモン)”という言葉で、これはDDE(注、殺虫剤農薬)をはじめとするものがそのような作用を持つためです。女性ホルモンであるEstrogenをもう少し広げた形で環境ホルモンという言葉が生まれたのだろうと思いますが、命名者は自分だという方が何人かいらっしゃる状態です。現在、“Environmental Hormone”が少しずつアメリカでも使われ始めているようです。例えば“E Hormone”というような名前が登場してきていますので、言葉は少し生きているということで良いのかなと感じています。

また、「環境ホルモン」という言葉があまりにもはまりすぎているので、「内分泌攪乱化学物質」というような難しい名前の方が良いのではないかという議論が今でも残っていますが、通称と正式名称という状態で使っています。外から「環境ホルモン」というふうに聞かれることが多いので、いまだにこんな言葉を使っています。これが、絶対的に悪いという状況でもないだろうと思います。また、「内分泌攪乱」の「撹乱」という言葉もおかしいのではないかという議論も残っています。「内分泌攪作用を持つ」とか「内分泌エンドクリンアクティブな化合物」が良いなど色々とあります。従って、この学会の活動をどのように定義づけるかによって様子が違いますが、現況では「環境ホルモン」という言葉自体が悪いというわけでは必ずしもないという認識であるという状態です。

(北野) 中塚さんどうぞ。

(中塚) 有機スズの話で、先生がお示しになった環境省のモニターのデータは1988年のものですが、最近のデータはないのでしょうか?

(森田) これは、環境省環境安全課が行った黒本調査のデータです。このようなシステマチックな調査データは、1988年を最後にないと思います。最近では、この濃度は落ちてきていて人の暴露量は相当下がっているのではないかと思います。

(中塚) 私どもがインターネットで調べたところ、つい最近のデータもあり、それによると、ほとんどがN.D.(注、検出下限未満)です。一番高い瀬戸内海でも0.03ppmで、このデータの10分の1ほどです。平均で見ると、おそらく10分の1以下だろうと思います。ですから、なぜわざわざこのようなデータを使われたのかという印象を受けました。

(森田) このデータを使ったのは、現在こういうレベルの汚染があることを示すわけでは決してありません。つまり、1988年という時代において、このような暴露があったという話です。この時の結論は、差しあたり悪影響が露わに出るわけではないということで、特別のコントロールはされていません。そのように推移してきたということです。今の暴露量は減っている、昔の暴露量は多かったという例です。

(中塚) それにはどういう意味があるのでしょうか?

(森田) それはわかりません。このような悪い影響が、現在の人々に現れているのか、現れていないのかということはよくわかりません。

(中塚) その時点でも影響がなかったと思われていて、さらに最近では10分の1以下に下がっている、また将来にわたっての影響もはっきりしないというのに、わざわざこういう場所でこういうデータを先生が出されるというのはちょっと理解ができません。

(森田) それは極めて単純です。私たちは化学物質のいろいろなリスクにさらされていて、ある時期には高濃度を受け、対策が打たれることによってやがてそれは低濃度になってくる。そのようなものを事実としてきちんと理解しておく必要があるというそれだけです。

(北野) ありがとうございました。続いては、国連大学副学長 安井至さんから、「環境ホルモン問題をどう認識するか」についてお話をいただきたいと思います。安井さんお願いします。

(安井)

(安井)

それでは、始めたいと思います。今の森田さんのお話は物質からの精緻な記述でしたが、今回の私の話はどちらかと言えば社会現象としての環境ホルモンをどう認識するかという視点です。ですから、少しサイエンスから離れているかもしれません。

それでは、始めたいと思います。今の森田さんのお話は物質からの精緻な記述でしたが、今回の私の話はどちらかと言えば社会現象としての環境ホルモンをどう認識するかという視点です。ですから、少しサイエンスから離れているかもしれません。

環境問題には、実は多種多様の問題があると認識しています。その中で、環境ホルモン問題は安心・安全に関わる環境問題だと認識しています。安心・安全ということは全ての環境問題に関わるではないかと言いわれればその通りですが、ここに属する資格を有する問題とは、リスクの大きさに比べて不安の程度が非常に大きいもので、ここに定義しています。今現在ですと、環境問題ではありませんが、BSEの問題がここにぴったり入ると思います。この手の問題は、鳥瞰的にものを眺める必要があります。鳥瞰の定義は難しいですが、非常に多くの視点をまんべんなく全て見て、空間的にも、あるいは考えるべく項目も、場合によっては時間軸も考慮するということです。時間軸は、できるならば人類と地球の関係に至るくらいの非常に長期的な視点を持った方がいいとおもいます。そうして問題を眺めなければ問題が歪むということがよくあります。その理由はここに書いています。ここに書いていないものの中には、これを食い物にする業界がけっこうあったりします。その最大の特徴は、しばしば市民が人質にとられるということです。これが良いかどうかというのは一つ非常に大きな視点ではないかと思う次第です。

環境問題には、実は多種多様の問題があると認識しています。その中で、環境ホルモン問題は安心・安全に関わる環境問題だと認識しています。安心・安全ということは全ての環境問題に関わるではないかと言いわれればその通りですが、ここに属する資格を有する問題とは、リスクの大きさに比べて不安の程度が非常に大きいもので、ここに定義しています。今現在ですと、環境問題ではありませんが、BSEの問題がここにぴったり入ると思います。この手の問題は、鳥瞰的にものを眺める必要があります。鳥瞰の定義は難しいですが、非常に多くの視点をまんべんなく全て見て、空間的にも、あるいは考えるべく項目も、場合によっては時間軸も考慮するということです。時間軸は、できるならば人類と地球の関係に至るくらいの非常に長期的な視点を持った方がいいとおもいます。そうして問題を眺めなければ問題が歪むということがよくあります。その理由はここに書いています。ここに書いていないものの中には、これを食い物にする業界がけっこうあったりします。その最大の特徴は、しばしば市民が人質にとられるということです。これが良いかどうかというのは一つ非常に大きな視点ではないかと思う次第です。

「安心・安全」ということが今現在の日本の国家戦略になっていて、総合科学技術会議等でもこれに関わるような問題がけっこう語られています。本来、安心と安全をくっつけてしゃべるということ自身が間違いです。そもそも、健康に関してもそうですが、安全性を高めれば高めるほど、日本国民というのはどんどん不安になっていくという妙な歴史があります。安心はどちらかと言うと、どのようにそれを理解するかという極めて文化的な、又は哲学的な背景を持っているので、全く別の話であると思います。今現在の日本人は、どちらかと言うと、理科・科学・技術離れしていて、将来どうなるかなと若干心配をしています。要するに、安全というものを厳密に議論していくと、100%安全ということはありませんから、確率というものの理解をどのようにするかに最終的には収束するわけです。その確率というものを理解できるだけの知的レベルを何とか日本に導入しなければいけないというのが安心の問題であり、確率がゼロにならないということをいかに理解するかという、ある意味哲学的なところをいかに導入するかが問題であると思います。その辺をちゃんと考えて世の中が動いていないと、こういった問題はよく起こるということではないかと思います。

「安心・安全」ということが今現在の日本の国家戦略になっていて、総合科学技術会議等でもこれに関わるような問題がけっこう語られています。本来、安心と安全をくっつけてしゃべるということ自身が間違いです。そもそも、健康に関してもそうですが、安全性を高めれば高めるほど、日本国民というのはどんどん不安になっていくという妙な歴史があります。安心はどちらかと言うと、どのようにそれを理解するかという極めて文化的な、又は哲学的な背景を持っているので、全く別の話であると思います。今現在の日本人は、どちらかと言うと、理科・科学・技術離れしていて、将来どうなるかなと若干心配をしています。要するに、安全というものを厳密に議論していくと、100%安全ということはありませんから、確率というものの理解をどのようにするかに最終的には収束するわけです。その確率というものを理解できるだけの知的レベルを何とか日本に導入しなければいけないというのが安心の問題であり、確率がゼロにならないということをいかに理解するかという、ある意味哲学的なところをいかに導入するかが問題であると思います。その辺をちゃんと考えて世の中が動いていないと、こういった問題はよく起こるということではないかと思います。

実例として、いろいろな環境問題をこのようにパターン化して、こういう問題はこのように考えるというようなことをやっています。

実例として、いろいろな環境問題をこのようにパターン化して、こういう問題はこのように考えるというようなことをやっています。

本日は、1番の水俣公害型と6番のダイオキシン問題・環境ホルモン問題型が安心・安全に関わる大きな問題であり、この2つを対比させようと思います。

これ以外にも、このような問題が色々あります。((7)リサイクル問題 (8)温暖化問題 (9)持続可能先進国型問題 (10)持続可能途上国型問題 (11)RoHS型問題 (12)CSR・EPR問題 (13)BSE型問題 (14)自然保護などの問題)

これ以外にも、このような問題が色々あります。((7)リサイクル問題 (8)温暖化問題 (9)持続可能先進国型問題 (10)持続可能途上国型問題 (11)RoHS型問題 (12)CSR・EPR問題 (13)BSE型問題 (14)自然保護などの問題)

BSE型の問題では、先ほどの問題と同じような問題として語ることができます。EUの規制であるRoHSの問題も似たような様子をもった問題かなという気がしています。

水俣の問題を今日ここで語るつもりはありませんが、いずれにしても、ご存じの通り事実を語っています。このように、いろいろな種類の環境問題をどう理解するかが重要です。

水俣の問題を今日ここで語るつもりはありませんが、いずれにしても、ご存じの通り事実を語っています。このように、いろいろな種類の環境問題をどう理解するかが重要です。

とりあえず、今はこのようなやり方でどうだろうかと思います。まず、そもそも被害があったのかが非常に大きいです。先ほどもありましたように、予防原則的問題と被害が現実にあった問題は明らかに違うわけですから、ここはまず区別をしようということです。

とりあえず、今はこのようなやり方でどうだろうかと思います。まず、そもそも被害があったのかが非常に大きいです。先ほどもありましたように、予防原則的問題と被害が現実にあった問題は明らかに違うわけですから、ここはまず区別をしようということです。

直接の原因は何であったのか、間接的な原因はあるのか、あるいは社会的背景はなんなのかといったことで原因を広く議論し、加害者は誰か、被害者は誰か、どのような解決法があるのかといったことを議論していくことが、おそらく問題解決型の環境問題としては良いのではないかと思います。

水俣型の問題を見てみると、被害は甚大であったと言えます。直接の原因は工場排水で、その処理が全く行われていなかったということです。背景、あるいは間接的原因としては、経済最優先主義であったり、環境容量という概念がそもそもなかった時代ですから、ある意味で無知であったということかもしれません。加害者はある企業ですが、公害に対する社会全体の無理解も大きく、従って国の責任も法律的に問われているわけです。被害者は地域住民で、解決法は直接的には排水処理技術であり、行政が対応しました。現象としては、ある意味で単純な問題だった思われます。こういった単純な問題と同じことがいわゆる「環境ホルモン問題」に対して言えるのかどうかが1つの検証の対象になります。

水俣型の問題を見てみると、被害は甚大であったと言えます。直接の原因は工場排水で、その処理が全く行われていなかったということです。背景、あるいは間接的原因としては、経済最優先主義であったり、環境容量という概念がそもそもなかった時代ですから、ある意味で無知であったということかもしれません。加害者はある企業ですが、公害に対する社会全体の無理解も大きく、従って国の責任も法律的に問われているわけです。被害者は地域住民で、解決法は直接的には排水処理技術であり、行政が対応しました。現象としては、ある意味で単純な問題だった思われます。こういった単純な問題と同じことがいわゆる「環境ホルモン問題」に対して言えるのかどうかが1つの検証の対象になります。

ご存じのように、この問題を最初に指摘したのが96年に出版されました “Our Stolen Future” by Theo Colborn, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers,(邦題「奪われし未来」)です。これが出版されたときには私もかなり驚きました。全く新しい種類の環境問題が出たのかなと思い、大変だと思いました。ただ、よくよく読み直してみると、この本には「科学探偵物語」という副題がついていることを最近再認識しました。要するに、この「環境ホルモン」というのはどうやらフィクションとして始まっています。レイチェル・カーソンの「沈黙の春」も少し小説的なニュアンスがあって、個人的にはあまり好きではありません。レイチェル・カーソンとこの本の議論はここではやめますが、いずれにしてもこの問題はフィクションとして始まったのではないかという気がします。

ご存じのように、この問題を最初に指摘したのが96年に出版されました “Our Stolen Future” by Theo Colborn, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers,(邦題「奪われし未来」)です。これが出版されたときには私もかなり驚きました。全く新しい種類の環境問題が出たのかなと思い、大変だと思いました。ただ、よくよく読み直してみると、この本には「科学探偵物語」という副題がついていることを最近再認識しました。要するに、この「環境ホルモン」というのはどうやらフィクションとして始まっています。レイチェル・カーソンの「沈黙の春」も少し小説的なニュアンスがあって、個人的にはあまり好きではありません。レイチェル・カーソンとこの本の議論はここではやめますが、いずれにしてもこの問題はフィクションとして始まったのではないかという気がします。

ただ、フィクションが社会問題になったことがあります。中でも“SPEED’98 ”の果たした役割は非常に大きいです。これがもしなかったら、といものは難しいですが、やるべきであったと思いますし、こういうことはしょうがなかったと思います。とにかく、国が“SPEED’98 ”を作ったために、メディアにとってこれらのリストに載った物質全てを「環境ホルモン」と通称で呼ぶことが合理化されてしまいました。合法的にまた合理的にそう呼べることになってしまいました。このリストは、「可能性がある」物質のリストであったに過ぎないのですが、この「リストに載った物質=環境ホルモン」であるという定義に使われたという意味で、“SPEED’98 ”はかなりネガティブな要因を社会全体に与えたという認識を持つべきであると思っています。

ただ、フィクションが社会問題になったことがあります。中でも“SPEED’98 ”の果たした役割は非常に大きいです。これがもしなかったら、といものは難しいですが、やるべきであったと思いますし、こういうことはしょうがなかったと思います。とにかく、国が“SPEED’98 ”を作ったために、メディアにとってこれらのリストに載った物質全てを「環境ホルモン」と通称で呼ぶことが合理化されてしまいました。合法的にまた合理的にそう呼べることになってしまいました。このリストは、「可能性がある」物質のリストであったに過ぎないのですが、この「リストに載った物質=環境ホルモン」であるという定義に使われたという意味で、“SPEED’98 ”はかなりネガティブな要因を社会全体に与えたという認識を持つべきであると思っています。

これは平成10年度の山口県の文書(Strategic Programs on Environmental Endocrine Disruptors '98)です。山口県も地方自治体ですから「可能性のある」という形でちゃんと書いてはいますが、一般人はこういうところをぱっと読み飛ばすわけで、環境ホルモン対策への電話がたくさんかかってきていろいろと言われたそうです。「うちの県では何をやっているのか」という市民から問いに対して、ほとんど全ての県庁が回答してきたわけです。その結果、いろいろな研究が行われ、いろいろな事がわかってきました。

これは平成10年度の山口県の文書(Strategic Programs on Environmental Endocrine Disruptors '98)です。山口県も地方自治体ですから「可能性のある」という形でちゃんと書いてはいますが、一般人はこういうところをぱっと読み飛ばすわけで、環境ホルモン対策への電話がたくさんかかってきていろいろと言われたそうです。「うちの県では何をやっているのか」という市民から問いに対して、ほとんど全ての県庁が回答してきたわけです。その結果、いろいろな研究が行われ、いろいろな事がわかってきました。

これは私なりにまとめたものですが、厳密な話は森田さんに聞いていただいた方がよいかと思います。

これは私なりにまとめたものですが、厳密な話は森田さんに聞いていただいた方がよいかと思います。

PCBやダイオキシンは影響があるということで、環境ホルモンとしてクロである。トリブチルスズもクロである。ただし、これは人に対して影響があるかどうかということに関して定かではありません。ノニルフェノールは、下水道から出て行く本物の女性ホルモンの代謝物質が一つのバックグラウンドを形成していて、これをもし本気で解決しようと思ったら、最終的には大都市あるいは日本全体における下水道の処理方法が今のままでよいのかという問題に既決するような気がします。ノニルフェノールという物質に対する規制だけでは解決しない問題であるという気がします。また、フタル酸類は魚類に対して弱いながらも何らかの影響はあるようです。影響がないのもあるようですが。そのような状況であるかと思います。

環境ホルモンとしてシロであるということは、ヒトに対して影響がないものと人以外に対して影響がないものとにわけて考えなければなりません。フタル酸エステルのすべては、人に対してシロなのではないかという結論になったものと思います。アルキルフェノールも多分そうではないかと思います。人以外に関しては、このようなもの(スチレンニ量体、三量体、ブチルベンゼン)が“SPEED’98 ”のリストに一部入っていて、そのおかげでカップ麺の容器から一時期スチレンが消えました。また戻っているようですが、一時期は全て紙になりました。紙は使い勝手が悪かったようです。このようなことが社会現象として起こったということだと思います。

環境ホルモンとしてシロであるということは、ヒトに対して影響がないものと人以外に対して影響がないものとにわけて考えなければなりません。フタル酸エステルのすべては、人に対してシロなのではないかという結論になったものと思います。アルキルフェノールも多分そうではないかと思います。人以外に関しては、このようなもの(スチレンニ量体、三量体、ブチルベンゼン)が“SPEED’98 ”のリストに一部入っていて、そのおかげでカップ麺の容器から一時期スチレンが消えました。また戻っているようですが、一時期は全て紙になりました。紙は使い勝手が悪かったようです。このようなことが社会現象として起こったということだと思います。

今、環境ホルモンとしてグレーとして議論されているものに、ビスフェノールAがあります。ただ、これもかなりシロではないかと思っています。なぜかと言うと、ビスフェノールAの体内暴露は、かつてのデータと今の状況は必ずしも同じではありません。ビスフェノールAに関しては、私は缶コーヒーから一番多く摂取してしまったのではないかという気がします。実を言うと、いまだにアルミのボトル缶のコーヒーは怪しいのかなという気がします。もしご存じであれば教えて頂きたいと思います。アルミ缶の内側のコーティング材には、相変わらずビスフェノールAが使われているのかなという気がします。ご存じの通り、缶コーヒーは容器に熱い状態で入れてふたをするので、そこで溶出するというのが1つ。場合によると、自動販売機の中で売れないで何ヶ月も残っているものは延々と暖められっぱなしという状況ですから、ほとんど溶出しているのではないかと思います。

今、環境ホルモンとしてグレーとして議論されているものに、ビスフェノールAがあります。ただ、これもかなりシロではないかと思っています。なぜかと言うと、ビスフェノールAの体内暴露は、かつてのデータと今の状況は必ずしも同じではありません。ビスフェノールAに関しては、私は缶コーヒーから一番多く摂取してしまったのではないかという気がします。実を言うと、いまだにアルミのボトル缶のコーヒーは怪しいのかなという気がします。もしご存じであれば教えて頂きたいと思います。アルミ缶の内側のコーティング材には、相変わらずビスフェノールAが使われているのかなという気がします。ご存じの通り、缶コーヒーは容器に熱い状態で入れてふたをするので、そこで溶出するというのが1つ。場合によると、自動販売機の中で売れないで何ヶ月も残っているものは延々と暖められっぱなしという状況ですから、ほとんど溶出しているのではないかと思います。

次に、「古い農薬類や重金属類は可能性が低い」と書いている理由は時間的な問題です。例えば、人類の鉛に対する暴露量は、血中濃度当たりで決まり、ガソリンの添加剤として使われていた四エチル鉛による影響が1番大きいです。現在は1番高い時期に比べてもおそらく5分の1程度です。我々の世代ですと、その昔、水道管に使われていた鉛による暴露というものがありますが、それも消えているわけですから、時間的なスケールを眺めていくと可能性は低いような気がしています。ですから、全て時間的に見ていくと、なんとなく解決済みであるという気がして、ある意味では環境ホルモンというのはフィクションであったのかなと思います。ある種の警告であったとは思いますが、ある種の面白い話、小説であったのかなという気がしないわけではありません。ただ、もちろん先ほどから色々と指摘されているように生態系、あるいは野生生物に対する影響は全く切り離して考えていかなければならないことは事実だと思います。こういった問題でありながら、私は今このような理解をしていますが、一般の方はそうは思っていないように思います。

それは、情報がメディアによってどのように伝達されるかが決定的だからだと思います。これは2002年6月、環境省の報道発表資料が新聞に報道された例です。報道発表資料にはこういうことが書かれています。

それは、情報がメディアによってどのように伝達されるかが決定的だからだと思います。これは2002年6月、環境省の報道発表資料が新聞に報道された例です。報道発表資料にはこういうことが書かれています。

「環境ホルモンの恐れのある物質から、優先順位の高い順に調査・研究を行った。その結果、フタル酸エステルの大部分は、通常の毒性物質として取り扱うことでよい。一部に若干継続して調査中のものもあるが」という言い方です。これは本来、「環境ホルモンとして扱う必要はない」と書くべきだと思いますが、そこはお役所的にこういうふうに書いています。同ときに、どういう意図で付けられたかはわかりませんが、「オクチルフェノールが、2番目の環境ホルモンとして認定された。」とあります。なぜ2番目かと言うと、ノニルフェノールが既に1番目の環境ホルモンとして認定されていたからです。しかし、化学をやっていた人間にとってはノニルフェノールがそうなら、オクシルフェノールも当たり前じゃないかというのが普通の意見です。ほとんど兄弟のように似たようなものですから。

各紙はこのような報道をしました。読売新聞は環境ホルモンに比較的冷淡で、157文字でオクチルフェノールが環境ホルモン2例目に認定されたことを極めて簡単に書いています。

各紙はこのような報道をしました。読売新聞は環境ホルモンに比較的冷淡で、157文字でオクチルフェノールが環境ホルモン2例目に認定されたことを極めて簡単に書いています。

一方、朝日新聞は環境ホルモンが大好きで、記事はけっこう長いです。メダカの実験がどうだったとか人に対してどうだとか、一応一通り書いています。ただ、見出しには「人に対して影響がない」ということが出ていませんから、よほど隅から隅まで新聞を読む人でない限り、この部分(「同省は人への影響を調べるためラットを使った実験をしている。ダイオキシンなどに比べ人体への蓄積性が低いことなどから、影響は低いと見ている。」)を読めるとはとても思えません。

一方、朝日新聞は環境ホルモンが大好きで、記事はけっこう長いです。メダカの実験がどうだったとか人に対してどうだとか、一応一通り書いています。ただ、見出しには「人に対して影響がない」ということが出ていませんから、よほど隅から隅まで新聞を読む人でない限り、この部分(「同省は人への影響を調べるためラットを使った実験をしている。ダイオキシンなどに比べ人体への蓄積性が低いことなどから、影響は低いと見ている。」)を読めるとはとても思えません。

このことに関して、実は毎日新聞も報道しています。その後、毎日新聞の記者と少し議論したのを思い出しました。「人に対して通常の毒性物質で良いということをなぜ報道しないのか」という質問に対して、毎日新聞は「安全サイドの情報を出して、それを社会が信用して、万一何かが起きてしまったら新聞として責任を問われる」ということでした。しかし、逆は良いそうです。要するに、新聞というのは警戒をどんどん出して、実際にはそれが過剰な警戒であったとしても許容されるのだそうです。従って、メディアは「これは安心して良い」という記事は出さないということです。もしそれが外れたらどう責任を問われてしまう、おそらくメディアというものはそういうものだということがわかりました。

ビスフェノールAに関しても、いろいろな報道が出ています。これは同じ年の11月29日に朝日新聞に出たものです。広島市で行われた環境省主催の「内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」で、環境省研究班の方たちが28日に発表しました。

ビスフェノールAに関しても、いろいろな報道が出ています。これは同じ年の11月29日に朝日新聞に出たものです。広島市で行われた環境省主催の「内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」で、環境省研究班の方たちが28日に発表しました。

「正常児を生んだ815人の妊娠中から出産までの血液と、尿道下裂男児を出産した30人の血液を比較した結果、ビスフェノールAの濃度は、正常児の母親で0.4ng/mlであったが、尿道下裂児の母親の平均値は、その2倍であった。」というものです。ですから尿道下裂児とビスフェノールAの濃度には関係があるのではないかというものでした。

その元データというものを一所懸命探しましたが、必ずしもピッタリくるものがよくわからず、いくつかの事実から多分こんなものなのかなと思いました。

その元データというものを一所懸命探しましたが、必ずしもピッタリくるものがよくわからず、いくつかの事実から多分こんなものなのかなと思いました。

わりあいとn(注、データ数)が小さく、結果が優位かどうかはいささか危ないということと、このデータが出産時のものではなく、出産後半年から16年後の採血であるということです。実際ダイオキシンのように体内蓄積性の非常に高い物質であれば何らかの意味はありますが、ビスフェノールAの体内半減期は6時間です。6時間で消えるものですから、例えば、ビスフェノールAが缶詰や缶コーヒーに含まれるものとしたら、尿道下裂児を出産した母親は缶コーヒーが好きだったということなのでしょうか。それであれば、そのように解釈できなくもないですが、それ以外に解釈のしようがありません。

これも正しいかどうかというのは難しいのですが、北大の山田先生が1989年のビスフェノールAの血中濃度が5.62ng/mlだったものが、1998年には0.99ng/mlと5分の1ぐらいに低下しています。先ほどの鉛と同様に、かなり多くの物質がそういう傾向にあるという現状です。これは伝聞で実際私は知りませんが、発表者にシンポジウムの感想を聞いたら、発表者自身もこの発表の持つ意味に関してよくわからないとおっしゃっていたようです。しかし、なぜか報道資料はこれに基づいてちゃんと作られており、おそらく会場に行っていない朝日新聞の記者が記事にしたということではないかと思います。

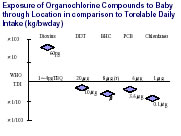

いくつかの実例を挙げましたが、やはり横軸に時間をとって話すのはけっこう重要です。これは益永先生(横浜国立大学大学院教授)の研究結果です。これも過去の話ですから、絶対的に正しいとは言えませんが、ダイオキシン類に関しては、除草剤系あるいはPCB系の影響が大きく、1970年代に非常に多くの暴露があり、先ほどご指摘のあった焼却炉の危惧はほとんどないに等しいということです。従って、先ほどの4pgのTDIの大部分は相変わらず魚から摂っているわけです。もしも我々がダイオキシンの規制をしようと思ったら、ある種の魚を食べるなということにすればよい話です。あるいは、そのリスクを承知して食べるということになります。これだけ明確に経年変化がでているものはありませんが、血中濃度などを測っていけば、歴史的にいくつかのことはわかってくるだろうと思います。

いくつかの実例を挙げましたが、やはり横軸に時間をとって話すのはけっこう重要です。これは益永先生(横浜国立大学大学院教授)の研究結果です。これも過去の話ですから、絶対的に正しいとは言えませんが、ダイオキシン類に関しては、除草剤系あるいはPCB系の影響が大きく、1970年代に非常に多くの暴露があり、先ほどご指摘のあった焼却炉の危惧はほとんどないに等しいということです。従って、先ほどの4pgのTDIの大部分は相変わらず魚から摂っているわけです。もしも我々がダイオキシンの規制をしようと思ったら、ある種の魚を食べるなということにすればよい話です。あるいは、そのリスクを承知して食べるということになります。これだけ明確に経年変化がでているものはありませんが、血中濃度などを測っていけば、歴史的にいくつかのことはわかってくるだろうと思います。

環境ホルモン型問題の解析ですが、生態系に対しては影響が「有りうる」ことが分かってきました。全てが正しいというわけではありませんが、「有りうる」ということは、例えば、“Our Stolen Future”の中に出てくるワニの話です。ワニというもののメスが多い、オスが多いという話は、実は卵が孵る時の温度で決ります。要するに、人間の性は男性、女性ということがばっちり決まっていますが、魚類や爬虫類などはかなりいいかげんに決まっているということを私もこの問題で初めて知りました。また、多摩川の鯉はメスが多いという話もありますが、鯉は全般にメスが多いそうです。なぜかというとメスでないと売れないからです。従って、エサを工夫してメス化させるのだそうです。ですから、メスが多いのも当たり前ということです。

環境ホルモン型問題の解析ですが、生態系に対しては影響が「有りうる」ことが分かってきました。全てが正しいというわけではありませんが、「有りうる」ということは、例えば、“Our Stolen Future”の中に出てくるワニの話です。ワニというもののメスが多い、オスが多いという話は、実は卵が孵る時の温度で決ります。要するに、人間の性は男性、女性ということがばっちり決まっていますが、魚類や爬虫類などはかなりいいかげんに決まっているということを私もこの問題で初めて知りました。また、多摩川の鯉はメスが多いという話もありますが、鯉は全般にメスが多いそうです。なぜかというとメスでないと売れないからです。従って、エサを工夫してメス化させるのだそうです。ですから、メスが多いのも当たり前ということです。

ただ、先ほどスミソニアンの定義などありましたが、人に対しては一体何が被害かと言われると、いまだによくわかりません。古いもの、例えばPCBに関しては、知能の程度が落ちるといったことはわかっている気がします。そのあたりが全部わかっていないと言うつもりはありませんが、過去に製造・使用を禁止された化学物質以外に関しては、わりあいと人に対してまだ何が悪かったのかはわかっていないような気がします。要するに、被害というものがあまりよくわからない。これを予防的に起きうる問題、あるいは起こるかもしれない被害が議論の対象です。ですからこういう問題をどう扱うかは非常に難しいです。私のお薦めは先ほど言ったように、横軸に時間を見てその経過を眺めて判断をするという話です。この話を被害が明らかであった水俣型と同じような反応をすることは愚かでしかない、ということを結論として申し上げたいと思います。少なくとも、「生態系」と「ヒト」とを完全に分けた議論が必要であろうと思います。

「安心と安全」の問題に戻りますが、「安心」が国家戦略であること自身がPopulism(注、大衆迎合主義)です。「安心」のウェイトがターゲットであれば、むしろ犯罪などによる人命の損失などをもっと真剣に考えるべきです。また多くの場合、企業の不法行為が原因となって一般市民が不安を感じているならばこの2つをきっちりやるべきです。

「安心と安全」の問題に戻りますが、「安心」が国家戦略であること自身がPopulism(注、大衆迎合主義)です。「安心」のウェイトがターゲットであれば、むしろ犯罪などによる人命の損失などをもっと真剣に考えるべきです。また多くの場合、企業の不法行為が原因となって一般市民が不安を感じているならばこの2つをきっちりやるべきです。

物質の規制を厳しくしていけば安心になるというものではないと思います。とにかくこのことも認識しようということです。また、先ほども申しましたように、リスクはゼロになりません。リスクはゼロにならないが、それでも良いというようになるには、地球史をずっと眺めるとか人間と地球との関係をもっと哲学的に考えるとか、そういったようなことをやっていかない限り、どうも悟りには達せないような気がします。

今日本は安心・安全が国家戦略ですから、これに対して予算がつくこと自身を否定することはなかなか難しいです。安全に対しては私も否定はしませんが、コミュニケーションで安心を得るのであれば、もっとコミュニケーションを進めるべきです。非常に難しい問題ですが、もっと真剣にやるべきでしょう。もしも今後、「安心・安全」のために環境ホルモン研究を行うならば、安心のためにいくらまで我々が払うかということです。例えば、BSEに対していくらまで払うか。BSEは比較的簡単で、100gあたり1、2円ずつ余分に払っています。同様にいくらまで余分にお金を払うかという考え方をすればよいのではないかと思います。

今日本は安心・安全が国家戦略ですから、これに対して予算がつくこと自身を否定することはなかなか難しいです。安全に対しては私も否定はしませんが、コミュニケーションで安心を得るのであれば、もっとコミュニケーションを進めるべきです。非常に難しい問題ですが、もっと真剣にやるべきでしょう。もしも今後、「安心・安全」のために環境ホルモン研究を行うならば、安心のためにいくらまで我々が払うかということです。例えば、BSEに対していくらまで払うか。BSEは比較的簡単で、100gあたり1、2円ずつ余分に払っています。同様にいくらまで余分にお金を払うかという考え方をすればよいのではないかと思います。

環境ホルモン研究が「未知」に対する科学的チャレンジであるなら、この価値を決めるのは極めて難しいです。ですからこれに関しては、どれほどファンディングをするかはピュアレビューの世界で考えていくしかないのかなと思います。要するに、やろうという提案があってそれを認める、そしてお金を出すという普通の科学研究のやり方で良いのかなという気がします。以上です。

(北野) ありがとうございました。ここで、10分程度の休憩を挟んだ後、安井さんのお話に対するメンバーからの質問等から再開したいと思います。

|

(森田)

(森田)

(安井)

(安井)