|

北野 : | 本日の進行をつとめます。さっそく議題3に入ります。

|

|

中地 : | (資料にしたがって説明)

びわ湖リスクコミュニケーションネットワークは、高校同級生の呼びかけで設立された異業種交流の場となっており、2001年にNPO法人化した。テーマを環境問題とリスクコミュニケーションとしている。

滋賀県における化学物質問題として、水上バイク問題とMTBE(メチルターシャルブチルエーテル)添加ハイオクガソリンの問題がある。水上バイクによりトルエン、キシレンのようなVOC(揮発性有機化合物)が排出され、水質の汚濁につながっている。また、燃料にMTBEが添加されたハイオクガソリンが使用され、MTBEは石油業界が自主規制して2001年度末に生産が中止されたが、このような未規制物質への環境影響についてどのように調査するかなどのルール作りが課題といえる。

また、栗東市の産業廃棄物安定型処分場で高濃度の硫化水素が発生したが、不適正処理の実態把握が不十分な状況である。本件では、問題解決のために法的手段によらずに住民と県(または市)が協議して進めていることが特徴的である。課題として、協議に事業者も含めること、県と市の調査委員会を一本化して総合的な対策をとること、円滑なリスクコミュニケーションの実施が必要と思う。

|

|

有田 : | 栗東市で協議を行うにあたって住民と行政の間に立っているのは誰か。

|

|

中地 : | 栗東市の協議ではファシリテータは入っておらず、報告や意見などを市民と行政が直接行っている。

|

|

片桐 : | 栗東市の協議に事業者は入っていないのか。

|

|

中地 : | 事業者と行政は話し合っている。住民は事業者に対して調停申し込みを行ったが埒があかなかった。事業者も含めた協議が課題である。

|

|

北野 : | 次の方に移ります。

|

|

中村 : | (資料にしたがって説明)

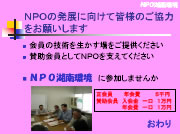

NPO湖南環境では、環境保全の知識と経験のネットワークを活かし、地域社会に貢献することを目指している。企業を退職した技術者集団の組織であり、企業・行政・地域のパートナーシップを促進する考えである。具体的には、ISO14001認証取得推進支援を行っており、講師を派遣したり、10日間の研修会の実施、コンサルタント業務を行っている。甲賀流域環境保全行動計画作成の支援では、住民・事業所のアンケート調査をベースとした行動計画を策定した。また、湖南・甲賀ミニ湖沼会議を開催するなどの活動を行っている。

|

|

岩本 : | NPOは中立と思われるが、企業退職者の集まりであるがファシリテータなどとしてどのように受け止められているか。

|

|

中村 : | 地域に加わるようにしている。企業代表ではないという立場である。

|

|

角田 : | 中小企業の化学物質管理、リスクコミュニケーションに対してどのようにアドバイスしているか。

|

|

中村 : | 中小企業のISO14001はまだこれからである。PRTRは大企業でも難しく、中小企業ではまだ対応できない。

|

|

北野 : | 次、梶間さんからお願いします。

|

|

梶間 : | 三菱樹脂では国内に5工場あり、塩ビ製品製造などを行っている。1970年代には公害問題への対応、その後環境管理体制の確立、環境経営を図ってきた。ISO14001認証を各工場で取得し、産業廃棄物の埋立処分を大幅に削減しており、長浜・浅井工場では2001年にゼロエミッションを達成した。PRTR法に対応して「三菱樹脂化学物質評価基準」を策定し、化学物質を「禁止」「削減」「管理」の3段階に分けて取扱いを管理している。また、「三菱樹脂環境保全基準」で化学物質の排出に関する自主的な基準を作り厳しく管理している。環境保全への取り組みについてインターネットで公表しており、環境報告書は全社版と工場サイト版を発行してコミュニケーションを図っている。社内向けとして環境ISOニュースを発行している。

|

|

崎田 : | 実際にはどのように市民とのコミュニケーションをとっているか。

|

|

梶間 : | 4つの方法がある。1つは、小学生に対して長浜市の環境教育では年に1時間だけ時間をもらって説明している。2つ目、環境フェアを2年に1度工場内で2日間開催している。3つ目に環境報告書のサイトレポートがある。4つ目、工場入り口に環境発信展示場が設けられており、いつでも市民が入れるようにしている。

|

|

崎田 : | 参加人数はどれくらいか。

|

|

梶間 : | 環境発信展示場については把握していない。環境フェアは、市民が150人、企業250人であった。

|

|

有田 : | 埋立処分しているものは何か。

|

|

梶間 : | 廃プラスチックがあった。また、陶器類など毎月200トン埋め立てていた。

|

|

北野 : | 次、堀野さんからお願いします。

|

|

堀野 : | 日本電気硝子は大津市に本社があり、液晶ディスプレイ用ガラス、超耐熱ガラス等の特殊ガラスを生産している。ガラスは地球に近い組成と類似した成分からなる。化学物質については、大きく原料管理と廃棄物管理がある。鉛ガラスの無鉛化の研究開発、高温による化学物質の飛散防止、埋立処分量の削減などを行っている。原料には10種類以上用いている。工程のダストは電気集じん機で回収される。また、工程中に発生するガラスカレット、研磨スラッジなどはすべて原料へリサイクルするようにした。また、高品質のガラスについてガラスの設計段階で化学物質の管理を考慮している。

|

|

岩本 : | 酸素燃焼方式は安全上難しいと思われるが、どう対応しているか。分かりやすく説明してほしい。

|

|

堀野 : | 当社は空気中の酸素を回収して使用している。

|

|

北野 : | 塩素系溶剤はどのように代替したか。

|

|

堀野 : | 以前、松脂で接着していて固めていたものを塩素系溶剤で溶解していたが、接着剤を水溶性にものにして塩素系溶剤を削減した。

|

|

北野 : | 次、深田さんお願いします。

|

|

深田 : | 滋賀県の県境と琵琶湖の集水域がほぼ一致していること、約1400万人の広範囲に水を供給しているという特徴がある。

琵琶湖での化学物質問題については、1950年代には農薬により琵琶湖沿岸や河川で魚類の大量死が発生し、農家が農薬の使用を自粛する運動を行った。1960年代の経済発展の時代にはPCB汚染が発生した。PCBは真空ポンプで引くときにガス中にPCBが含まれて排出されていた。化学物質は廃棄するだけでなく、使用するだけでリスクが発生することが分かる。また、有害物質について取扱い施設は設置許可制としている。1970年代以降、人間の生活そのものが環境に負荷を与えるということが明らかになってきた。滋賀県で始まった石鹸使用運動は、富栄養化防止条例策定に至り、全国レベルで環境問題解決に影響を与えた。1990年代にはダイオキシン、環境ホルモンなど各主体が集まって行動する環境自治の時代になった。

|

|

角田 : | 有害物質取扱い施設設置許可制度実施後、県外に出て行った企業などなかったか。

|

|

深田 : | 琵琶湖を守るために、事業者の協力が得られた。規制が厳しいことによって他県より競争力が劣るが、行政とも一緒に取り組もうとしている。

|

|

村田 : | どのようなリスクコミュニケーションの場を想定しているか。

|

|

深田 : | 具体的にはない。リスクコミュニケーションあり方検討会が設置されており、一定の結論が出た後それを受けて、県民の意見を取り入れてどう指導するか、2002年度に実施する。

|

|

崎田 : | 滋賀県は、環境教育と普及啓発によく取り組んでいる。どのような考えによるものか。

|

|

深田 : | 琵琶湖について特徴的な取り組みとして、小学校の2クラス以上が組んで、琵琶湖について学ぶことにしている。多くのNGOが取り組んでいるが、連携して提言できればいいと思う。住民との接点を持って事業を進める姿勢が必要である。

|

|

瀬田 : | 雨水が最終的に琵琶湖に入るとき、その水のきれいさの維持、例えば健全な山林の維持、土壌の混入防止、農地からの濁りの流入防止等の地域努力についてどう評価するか。

|

|

深田 : | 山から里山を通じて流れ込むため、流域全体の管理をみんながどう考えて取り組むかが重要で、マザーレイク琵琶湖をスローガンに掲げてから取り組んでいる。

|

|

北野 : | 次、木村さんお願いします。

|

|

木村 : | 1980年代から喘息患者が増えている。また、喘息にかかってから治るまでが長期化しており、免疫力が低下していると思う。化学物質に関するアンケートでは、市民の不安に思う事項が見えてきた。例えば、化学物質について直接口に入れるものへの不安感を示す人が多い。安全基準以下であっても化学物質による複合汚染へ配慮することが必要という意見が67%と多い。住民参加のあり方について、十分な情報公開と説明が求められており、住民の問い合わせに応じる窓口となる住民支援センターなどの設置を望む意見が多く、住民本位の参加のあり方が求められている。家族に何らかのアレルギー性疾患をもつ人がいる世帯が全体の6割を占めた。琵琶湖研究所では調査研究の中で、自発性、予防原則、環境自治がキーワードとしてあがってきた。野洲川流域では「自分のまちの化学物質研究会」を設置し、自分の住む町をフィールドとして身の回りの化学物質の現状と問題点を見つけだし、解決方法を一緒に考え判断し実行する活動をすることを特徴としている。

|

|

岩本 : | 住民は生活レベルが落ちてもいいか聞いてはどうか。自分は物があふれていていいものかと思っている。

|

|

木村 : | 類似の質問を行っている。安全性に関するチェックを行いながら慎重に開発をしてほしいという回答がもっとも多く、51.7%であった。化学物質を使わないわけにはいかないという認識がある。一方、化学物質を使わないライフスタイルを確立すべきという回答も38.7%と多いのも事実である。

|

|

瀬田 : | 円卓会議メンバーの一人である安井さんも同様の調査を行った。それによれば、一般の人と医者とでは、化学物質に対する不安に思う回答パターンが異なっている。アンケートでは回答者の多様性を踏まえないといけないと思う。

|

|

北野 : | アンケートの見方にはいろいろあると思う。

|

|

有田 : | アンケートは3000人を対象に、回答率60%ということから、結果は平均的な回答であると思われる。質問として、予防原則の定義についてどう考えているか。

|

|

木村 : | (資料から読み上げ)ある活動が人間の健康や自然環境に対して害を及ぼす危険性が危惧される段階で科学的に因果関係が証明されていない場合であっても予防的手段を講じるべきとする原則のことである。

|

|

崎田 : | 野洲川のNGO活動は参加者66人の内訳はどうか。

|

|

木村 : | 野州川流域の住民が8割で、そのほか京都の人などが参加している。参加者はいずれも個人とし参加し、50-60歳代が多い。

|

|

北野 : | 前半で残った質問があったらどうぞ。

|

|

岩尾 : | 化学物質を開発するときに、どれくらいの確率で製品化されるのか。

|

|

岩本 : | 農薬では1/1000くらいと思われる。これまでの歴史で代替品を開発してもそれが新たな有害性が判明することがあり、開発しても商業規模にいたる確率は低い。

|

|

瀬田 : | 一般化学品では、既存化学品をモディファイする場合に20~30%くらいの確率もあり得るが、新規化学物質では安全や環境面での評価を行い、1/100を相当下回る。

|

|

北野 : | 議題の4にはいる。円卓会議への要望や意見があるか。

|

|

木村 : | 4点ある。1点目、化学物質については、その健康被害は大きな要素である。カネミ油症など重大な経験を今後に活用するべきである。被害の未然防止、拡大防止、救済の観点からの見直しをしてほしい。2点目に、被害者は多くおり、社会全体でどう救済するか、予算措置や協力体制について検討することが望まれる。3点目、規制のあり方について、次世代を守る観点で今何をすべきかを考え、環境基準等を検討する必要がある。4点目、リスクコミュニケーションのあり方について、各個人がどう行動すべきか、見直すための議論を深めることが必要。地域レベルでも進め、人のせいにするのはやめたほうがいいと思う。

|

|

北野 : | 負の遺産から学ぶこと、一人の人間としてどうかかわるか考えることなどが提案された。他に。

|

|

中地 : | 3点ある。1点目、政策等に地方の意見を反映してほしい。2点目、化学物質の削減・管理のルール作りが求められる。3点目、この会議の目的とは異なるかもしれないが、低レベルの放射性廃棄物を一般廃棄物と一緒に扱う考えがあるが、議論してほしい。

|

|

堀野 : | 安全性に案する調査研究を早く行ってほしい。対策を取るにも資金面での限界がある。効率的に対策をとるために、何が危険で優先順位はどうであるかがわかれば、対応が取れることがある。

|

|

梶間 : | PRTRに係る物質を13項目使用しているが、当初無害であったものが有害になったりする。市販される前の調査を充実し、調査方法を確立することを考えてほしい。また、小学校を訪問するが、小学校では公害の結果は教えても化学物質について学習機会がない。法律の解釈なども含めて簡単に教えられるように考えてほしい。

|

|

中村 : | 今後もパートナーシップを図って、展開したい。企業はNPOに対する理解が不足している。理解と支援が求められる。

|

|

北野 : | 市民活動への支援、社会がどう考えるべきかについて提案をもらった。

|

|

深田 : | 各個人とも立場はさまざまで化学物質への認識も異なる。まずは、情報を伝えることが必要で、一般の人に化学物質は分かりにくいため分かりやすく伝えるシステムが必要と思う。その意味でマスメディアの役割を議論してほしい。

|

|

出光 : | 化学製品から環境負荷が生じるが、一方、日本の下水道普及率は60%程度であり、それは行政の責任といえる。それぞれの役割を認識し、互いに理解するよう話し合うことが重要である。

|

|

北野 : | 会場からの質問用紙にしたがってできるだけ多く回答したい。

|

|

木村 : | 野洲川の取り組みについて参加者が正確な知識を得ていないと偏りがちになると思う、専門家の意見を取り入れているか、という意見をいただいた。4月20日に専門家を交えてシンポジウムを開催するなど活動している。専門家から学ぶことばかりが学習ではなく、被害者から実際の事例から学ぶべきことも多い。企業や行政への働きかけについては、今後の課題としており、批判・要望するばかりではなく、いいところを見つけていくことが重要である。

|

|

深田 : | 滋賀県内でのPCB管理、処理の進展状況、処理量、いつまで行うかという質問をもらっている。担当ではないので詳しいことは知りえていないが、保管義務が県にあることは知っている。しかし、処理の見通しがなく当分は保管状態が続くと思われる。

|

|

堀野 : | 研磨スラッジのリサイクルについて質問をもらった。研磨スラッジは、酸化アルミと鉄が主な成分で、有害物質が入っていない場合はセメント原料とする。セメント原料にできない場合には、埋立を行う。

|

|

梶野 : | ゼロエミッションの定義について質問をもらった。当社では、塩化ビニルの廃棄物処理が問題になるが、その60%は食塩である。塩化ビニルは優れた製品であり、リサイクルがしやすい素材である。リサイクルできないものは電気炉で処理を行う。

|

|

中村 : | 持続可能性についてどのような見解かと質問がきている。ISO14001は継続的改善を行うものである。滋賀県では、県が取得し家庭版14001を提唱するなどチャレンジしている。

|

|

中地 : | リスクコミュニケーションに必要なものは何か質問がきている。所属する会として統一された見解はないが、公害調停が有効な場合があるが、それより小さいことを積み重ねることが重要。常設の公的機関でリスクコミュニケーションを醸成することが必要であると思う。

|

|

加賀爪: | 滋賀県は琵琶湖があるが、地域住民が共有できるシンボルが必要と思われるか、という質問がきている。関西では瀬戸内海がある。問題を共有化して解決していく小さい積み重ねが大きな力になると思う。

|

|

片桐 : | 化学物質について責任はどこになるのか、市民は何も知らされていない、という意見をもらった。それぞれの責任があるが、例えば、汚染の除去には行政がリーダーシップをとることになる。どの時点で情報交換するかも重要である。そのタイミングは早い段階で情報開示されればいいとされる。行政は、研究機関から情報収集し、早い段階で情報提供することが役割と思う。

|

|

有田 : | 同様の質問がきている。行政訴訟などの検討を行う中で、行政に情報が少ないため行政訴訟が少ないという話がある。行政は、情報提供するとともに市民の調査活動を調整していく取り組みが求められる。予防原則のシステムをどうするか議論しければ進展しないと思われる。

|

|

田中 : | 滋賀県での石鹸化市民運動などの成功例に学んでいくことが重要だと思う。

|

|

村田 : | 製品を生産、使用したあとで危険だといわれて困るのは市民も同じである。予防原則関係について円卓会議で議論すべきテーマだと思う。

|

|

黒木 : | 有機農作物の認証について、周辺農家が農薬を使用しているために認証されないので改善してほしいという意見があるようである。要望を持ち帰りたい。

|

|

瀬田 : | 関西フォーラムに参加するに先立って、旭化成ではたまたま守山に工場があるので、水質維持に関し、どのように取り組んでいるか見てきた。更に、その水が住宅地を通り、農地を通り琵琶湖に入るところ、そしてその琵琶湖の周囲を一部ではあるが、自分の眼で見ながらここにやって来た。先程からの地域の方々のプレゼンテーションをより理解できたと思う。円卓会議メンバーも折角地域に来たのだから現地の対環境文化や努力の様子を自分の眼で見てから議論するとよいのではないか。

|

|

安達 : | PRTR法での1tでの裾切りは、妥当かという質問がきている。PRTR制度の目的を達成するために検討してきた中で、また、これまでパイロット事業を通じて事業者の負担等も考慮して裾切りを決めてきたものである。その他、次の意見や質問があった。

- リスクコミュニケーションの進め方のルールつくり

- 企業が使っている物質の標準品の提供が求められる。

- 母乳やおもちゃに含まれる化学物質による影響、生態系への影響について調査を求める。

- 研究者を円卓会議メンバーに加えるべきではないかという意見がある。

- 埋立中止について、議論が求められている。

- 飲み水の安全性について

- 市民の化学物質管理について

- 教育、コミュニケーション基準つくりについて

- 農業、林業などの原点(生産量の確保と産業としての保全)について

|

|

北野 : | 本日の会議では、パートナーシップが重要であることがわかった。教育や役割分担をどうするか、リスクコミュニケーションを大げさなものにせず、小さい対策を積み重ねることが必要である。

関西地域フォーラムを閉会する。

|

(中地) 皆さん、こんにちは。びわ湖リスクコミュニケーションネットワークの中地と申します。

(中地) 皆さん、こんにちは。びわ湖リスクコミュニケーションネットワークの中地と申します。

(中村) こんにちは。NPO湖南環境の中村と申します。我々NPO湖南環境が成立した背景とこれまで活動してきた内容についてご報告させていただきます。

(中村) こんにちは。NPO湖南環境の中村と申します。我々NPO湖南環境が成立した背景とこれまで活動してきた内容についてご報告させていただきます。

(梶間) 三菱樹脂の梶間でございます。私どもの会社は、国内に5工場と国外に5工場を持ったプラスチックの加工メーカーです。塩化ビニールをはじめとして、最近は生分解性のフィルムまですべて作っているということになります。

(梶間) 三菱樹脂の梶間でございます。私どもの会社は、国内に5工場と国外に5工場を持ったプラスチックの加工メーカーです。塩化ビニールをはじめとして、最近は生分解性のフィルムまですべて作っているということになります。

(堀野) それでは、化学物質と環境に関する取り組みということで、日本電気硝子株式会社、環境管理部の堀野が発表いたします。

(堀野) それでは、化学物質と環境に関する取り組みということで、日本電気硝子株式会社、環境管理部の堀野が発表いたします。

(深田) ありがとうございます。滋賀県環境政策課の深田と申します。

(深田) ありがとうございます。滋賀県環境政策課の深田と申します。

(木村) 木村です。

(木村) 木村です。

(加賀爪) どなたでもいいので回答をということで、「滋賀県には、我ら共有の財産、琵琶湖がある。それ以外の関西地域で化学物質の環境リスクを下げるには、このような共有できるシンボルが必要なのだろうか」というご質問です。

(加賀爪) どなたでもいいので回答をということで、「滋賀県には、我ら共有の財産、琵琶湖がある。それ以外の関西地域で化学物質の環境リスクを下げるには、このような共有できるシンボルが必要なのだろうか」というご質問です。