|

<ゲスト>

|

| |

城内 博

|

日本大学大学院理工学研究科教授

|

| |

増沢 陽子

|

鳥取環境大学環境政策学科助教授

|

| |

<学識経験者>

|

| |

原科 幸彦

|

東京工業大学工学部教授

|

| |

安井 至

|

国際連合大学副学長

|

| |

<市民>

|

| |

有田 芳子

|

全国消費者団体連絡会事務局

|

| |

大沢 年一

|

日本生活協同組合連合会環境事業推進室長

|

| |

後藤 敏彦

|

環境監査研究会代表幹事

|

| |

崎田 裕子

|

ジャーナリスト、環境カウンセラー

|

| |

角田季美枝

|

バルディーズ研究会運営委員

|

| |

中下 裕子

|

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議事務局長

|

| |

<産業界>

|

| |

瀬田 重敏

|

(社)日本化学工業協会広報委員長

|

| |

田中 康夫

|

レスポンシブル・ケア検証センター長

|

| |

中塚 巌

|

(社)日本化学工業協会ICCA対策委員長

|

| |

吉村 孝一

|

日本石鹸洗剤工業会環境・安全専門委員長

|

| |

和田 政信

|

(社)日本自動車工業会(菅裕保代理)

|

| |

嵩 一成

|

日本チェーンストアー協会環境委員

|

| |

<行政>

|

| |

染 英昭

|

農林水産省大臣官房審議官

|

| |

滝澤秀次郎

|

環境省環境保健部長

|

| |

鶴田 康則

|

厚生労働省大臣官房審議官

|

| |

福水 建文

|

経済産業省製造産業局次長

|

| |

| |

(欠席) |

| 北野 大 |

|

淑徳大学国際コミュニケーション学部教授 |

| 村田 幸雄 |

|

(財)世界自然保護基金ジャパンシニア・オフィサー |

| 西方 聡 |

|

(社)日本電機工業会化学物質総合管理委員会副委員長 |

| 片桐 佳典 |

|

神奈川県環境農政部技監 |

|

| |

(事務局) |

| 安達 一彦 |

|

環境省環境保健部環境安全課長 |

|

|

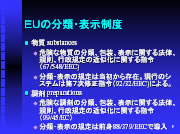

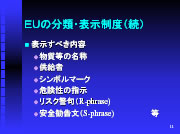

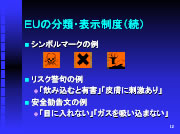

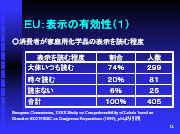

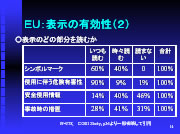

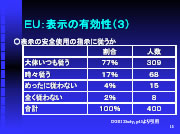

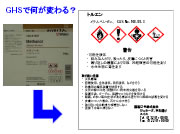

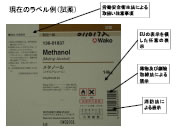

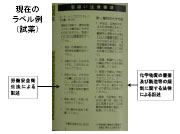

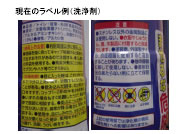

(城内) 今日は、化学品の分類と表示に関する国際調和の話をさせていただきます。

(城内) 今日は、化学品の分類と表示に関する国際調和の話をさせていただきます。

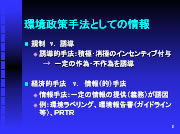

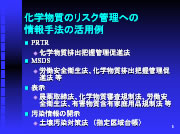

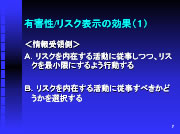

(増沢) 鳥取環境大学の増沢です。よろしくお願いいたします。私は、以前にPRTR制度の構築に関わったことがあり、化学物質などのリスク管理と情報について研究しています。私の専門は化学ではなく法律・政策なので、「政策と表示」というテーマで話をした後に皆さんからのご教示をいただければと思っています。

(増沢) 鳥取環境大学の増沢です。よろしくお願いいたします。私は、以前にPRTR制度の構築に関わったことがあり、化学物質などのリスク管理と情報について研究しています。私の専門は化学ではなく法律・政策なので、「政策と表示」というテーマで話をした後に皆さんからのご教示をいただければと思っています。