高知県を流れる四万十川の下流域にある四万十市。その市街地近郊の里山に、自然共生サイトの制度化に先駆けて、約40年も前から生物多様性保全の活動が続けられている場所があります。『四万十市トンボ自然公園(通称:トンボ王国)』。その名の通り、数多くのトンボが生息する公園で、これまでに園内で確認されたトンボは81種。県内唯一の生息地となったモートンイトトンボを始め、オオイトトンボやハネビロエゾトンボなど、希少な種も確認されています。年間で60種以上のトンボが見られ、産卵や羽化、捕食といった生態を間近で観察することができます。

トンボは水辺で産卵し、幼虫(ヤゴ)も水の中で過ごします。好む水環境は種によって川、池、田んぼなどさまざま。しかも、同じ川でも水の深さや日照時間など、細かな環境条件が揃わないと育ちません。そのためトンボ王国ではそれぞれの種に合わせられるよう、多様で豊かな水環境が整備されています。それが結果的にトンボ以外の生き物の多様性にもつながり、現在では700種以上の植物、60種を超える野鳥が生息しています。

こうした豊かな自然環境は、もとからあったわけではありません。かつて荒れた休耕田だった地域を、40年近くかけて現在の姿に生まれ変わらせたのが、公益社団法人『トンボと自然を考える会』です。1985年の設立以来、トンボの生態研究やデータ収集を積み重ね、トンボが生息しやすい環境づくりのノウハウを培うと同時に、トンボを通じて自然の大切さを幅広い層に伝え続けています。そうした活動が実を結び、2024年にトンボ王国は自然共生サイトに認定されました。

同法人の創設メンバーで、現在常務理事を務める杉村光俊さんにお話を伺いました。

「私は小学生の頃にトンボに魅了され、中学高校時代には生態の研究に熱中しました。高校生の時、県内にわずかに残っていたベッコウトンボ(今では絶滅危惧種)の生息地が地域開発で失われるという出来事がありました。何とかトンボが生息できる新たな場所を作ろうと、いろいろな地域で卵や幼虫を移植する試みを仲間と繰り返していたところ、唯一手ごたえがあったのが現在トンボ王国のある場所でした」

その後、杉村さんたちは公益財団法人世界自然保護基金ジャパンなどから協力を得て土地を取得し、1986年からトンボ王国の整備をスタート。水の流入量や地質など土地の特性を調べた上で、池を掘り、水を引き、スイレンやハナショウブなど水辺の植物を植えて、トンボが生息しやすい環境を整えていきました。

「当時は人の手を入れないというのが自然保護の主流の考え方だったので、懐疑的な見方もありました。しかし一方で、トンボを守りたいという思いに共鳴し、応援してくださる方もたくさんいました。最初の池を堀った際には、200人近いボランティアが集まってくれました。地元の自治体や企業、市民の皆さんに加え、県外の企業や個人の方々も保全活動に参加してくださって、現在もさまざまな形で支援していただいています。そうした方々に支えられて、これまでやってこられました」

多くのトンボが生息するようになった今も、モニタリング調査や植生管理、水質改善、外来種対策といった地道な取り組みは欠かせません。「除草作業は通年、繁茂したスイレンの間引きや湿地保護区の補修など大掛かりな整備作業は主に冬に行います。その効果を春から秋に調査して、課題があるものはやり方を変える──そんな試行錯誤の繰り返しです」と、杉村さんは言います。

「近年は、新たな課題にも直面しています。耕作放棄地の増加や農薬による水質悪化などで、地域全体のトンボは確実に減っています。以前は数多く生息していたアキアカネは2018年以降激減し、今ではほとんど確認できないほどです。また、近年は雨が降らない期間が増え、水辺全域の水位を保ち続けるのが難しくなりました。そのため数年前から水辺の一部に、水深が深く水位を常に保てるエリアを作り、対策を講じています」

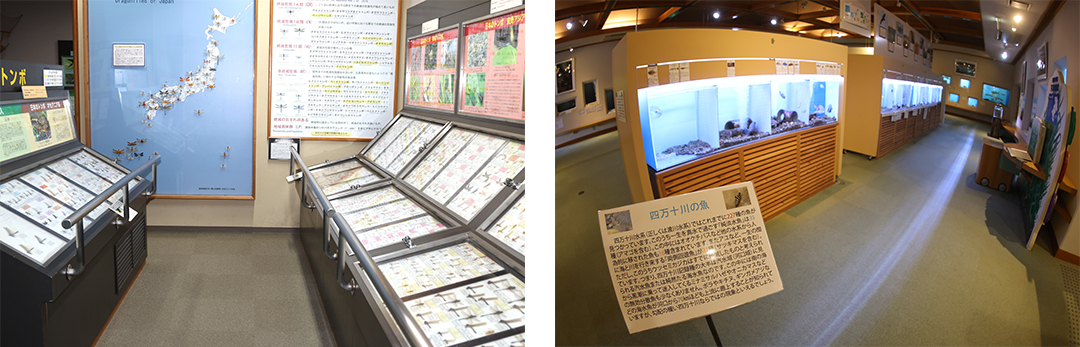

トンボの保護に取り組む一方で、トンボ王国は自然学習の場としても大きな役割を果たしています。小学生がトンボや他の生き物に親しめるよう、生き物探しゲームや親子トンボとり大会などを実施しているほか、遠足や修学旅行も受け入れています。トンボをとる際には、数が減少している種や希少な種はつかまえないルールを設け、保全の大切さも伝えています。また、幅広い年齢層を対象にした観察会を定期的に行い、多世代に自然の魅力を伝えています。

※陸水と海水が混じり合う水域に生息する魚類のこと。

2024年に自然共生サイトに認定されたことは、これまでの活動をさらに発展させる上でも大きな意義があると、杉村さんは語ります。

「約40年前から取り組んでいた、多くの方々と共に豊かな自然環境をつくり、守るための活動が、公的に評価されたことは大きな励みです。今後は大学や専門学校とも連携し、トンボ王国を学習と研究の場としてさらに発展させたいです。最近は自然界の貴重な種を保全する観点からも、水族館などが教育機関の学習施設として一層活用されています。トンボ王国でもそうした役割を担いたいです。また、そうした取り組みを通じて、長年かけて集めてきた貴重な標本や、トンボを守り育てるためのノウハウを引き継ぐ人材の育成にもつなげたいです。

四万十川は自然が豊かと言われますが、実際は非常に厳しい状況にあります。トンボに限らず、多くの生き物が次々と姿を消しています。そうした状況を変えるには、人が知見を培い、自然にあえて手を加えて新たな生息地をつくることも必要だと信じ、私たちは活動してきました。生物多様性は人類にとっての『生命維持装置』です。今後もトンボ王国を通じて、その大切さを多くの方に体験していただければうれしいです」

下記の「関連リンク」に「トンボ王国」に関連するホームページがありますので、興味がある方はご覧ください。

【データ】

| 名前 | :四万十市トンボ自然公園(トンボ王国) |

|---|---|

| 住所 | :高知県四万十市具同8055-5 |

| TEL | :0880-37-4110 |