[ エコデリキッチン ]

ECODELI

KITCHEN

[ エコデリキッチン ]

余りがちな食材や当たり前のように

捨てている野菜の皮やヘタ。

キッチン周りの“あるある”な

お悩みに答えながら、

“おいしくムダなく食べ切るレシピ”を

紹介するエコデリキッチン。

担当するのは、U字工事の2人。

身近な食材で作る、

簡単でおいしいレシピは必見です!

[ 食材レスキュー隊 ]

-

ナビゲーター

U字工事さん

福田 薫さん(左)と益子 卓郎さん(右)の栃木県出身の同級生による漫才コンビ。栃木弁を使った郷土愛あふれるネタは老若男女問わず人気。学生時代に調理場でのバイト経験のある福田さんと、料理はほぼ初心者という益子さんが挑戦。

-

教えてくれるのは……

島本 美由紀先生

料理研究家・食品ロス削減アドバイザー。雑誌やテレビを中心に食材をおいしく使い切るレシピや実践しやすい食品保存のテクニックを提案。ラク家事アドバイザーとしても活躍し、著書は80冊を超える。

[ 今月のお悩み ]

少しだけ残った

豆腐

つい小分けよりもお得なサイズの

豆腐を買ってしまいますが、

いつも少しだけ残りがち。

意外なレシピが知りたいです!

U字工事が

“食ロスゼロ”を目指して

立ち上がる!

-

益子

冷やっことかみそ汁とか。

豆腐ってヘルシーで栄養満点、

万能食材だよね -

福田

うちの冷蔵庫にも必ず常備してあるけど、

1回で使い切れなくて、忘れちゃうことよくある -

島本先生

そうなんです。豆腐ってどこのご家庭にもある身近な食材ですが、

その分、実はフードロスに陥りやすい食材の上位なんです。

今回は、少しだけ残った豆腐で作る生チョコレートを紹介します -

福田&

益子えー、豆腐でチョコレートって想像つかないな。

バレンタインシーズンですしね。いいですね!

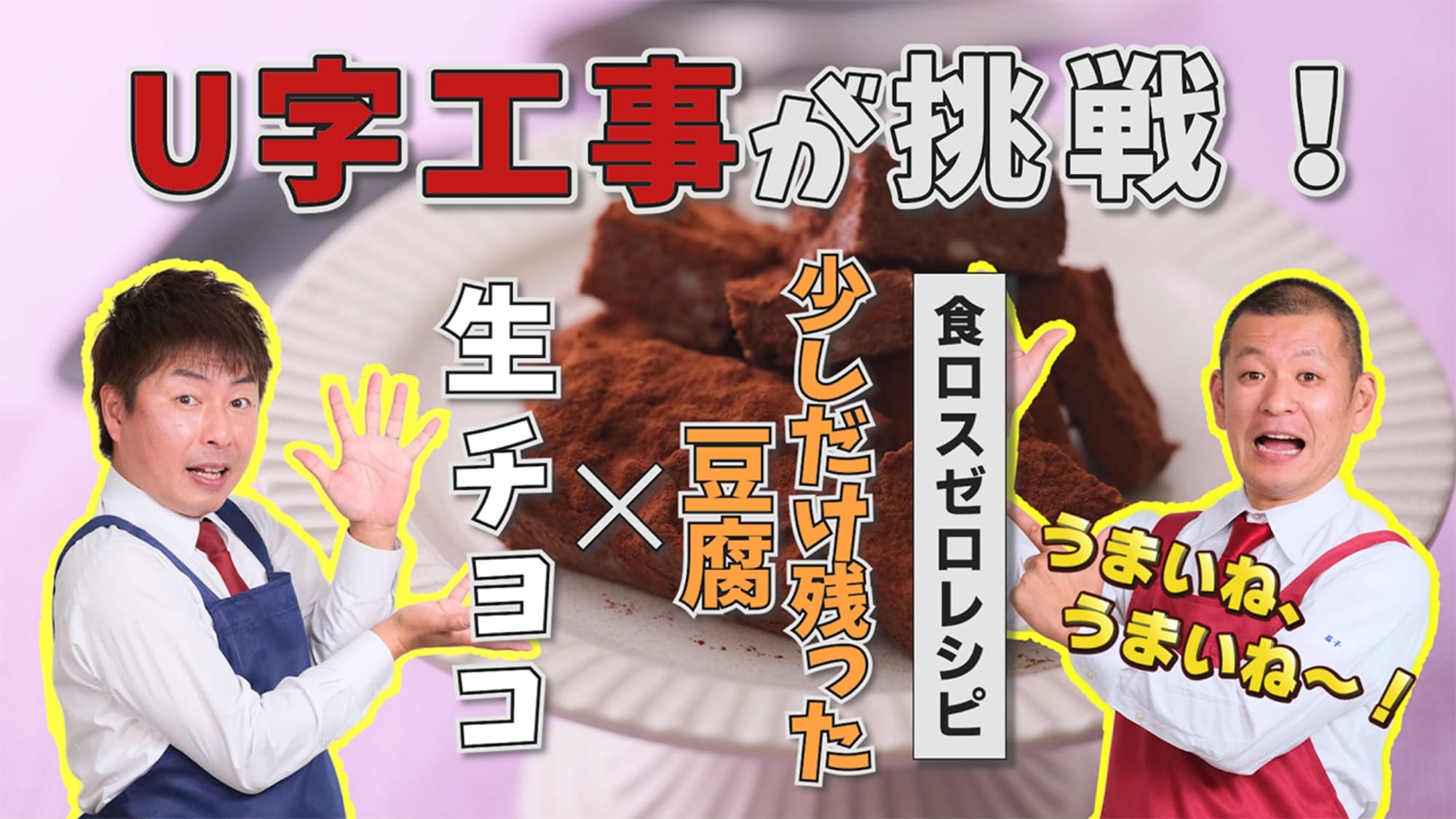

U字工事が挑戦する、“食ロスゼロ”レシピ

少しだけ残った

豆腐で生チョコ

材料(作りやすい分量)

- 板チョコレート(ミルク)……100g

- 絹豆腐……80g

- ココアパウダー(あれば)……適量

作り方

- ❶豆腐はキッチンペーパーで包んで、10分ほど水切りする。

- ❷まな板にクッキングシートを敷き、板チョコレートをのせて細かく刻む。

- ❸耐熱ボウルに❷を入れ、ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで1分加熱して、滑らかになるまで混ぜる。

- ❹❶を加えてゴムベラでよく混ぜ、ラップを敷いたバットに流し、冷蔵庫で3時間以上冷やす。食べやすく切って器に盛り、ココアパウダーをふる。

ECOPOINT 1

クッキングシートを

フル活用。

汚れは最小限に

抑える!

-

-

SHIMAMOTO’S アドバイス

実は、チョコレートは油分が多いので、まな板の上で刻んでしまうと汚れが落ちにくいんです。そんなときは、まな板の上にクッキングシートを敷いてから刻みましょう。まな板が汚れる心配もなく、シートのままボウルに移せるので、一石二鳥です。

ECOPOINT 2

電子レンジ調理で

簡単、時短。

湯煎の手間なし!

-

-

SHIMAMOTO’S アドバイス

チョコレートを湯煎する際は、電子レンジ加熱がおすすめ。お湯を沸かしたり、お湯の温度を測ったりする手間が省け、ボウル一つで完結します。洗い物を最小限に抑えられるのもうれしいポイントです。

ECOPOINT 3

残った豆腐はおいしく

保存して、食べ切る!

-

-

SHIMAMOTO’S アドバイス

豆腐はキッチンペーパーに包み、容器に入れて保存すると2日間ほど栄養や味わいをキープできます。冷凍保存は、さいの目切りにしてラップを敷いたバットに並べて一度凍らせてから保存袋に。1カ月程度保存でき、そのままパラパラと使いたい分だけ使えるので便利です。

完成!

豆腐がナッツのような食感に!?

新感覚の生チョコレート

-

福田

わ~、見た目も本格的な生チョコレート。くちどけもいいですね。

これ言われなきゃ豆腐ってわかんない! -

益子

粗めに潰した豆腐がナッツみたいな食感で、アクセントになっていいね。これ、プレゼントにも喜ばれるぞ

おいしく食べて、無駄なくエコ!

食育LESSON

“食べ残し”について知ろう

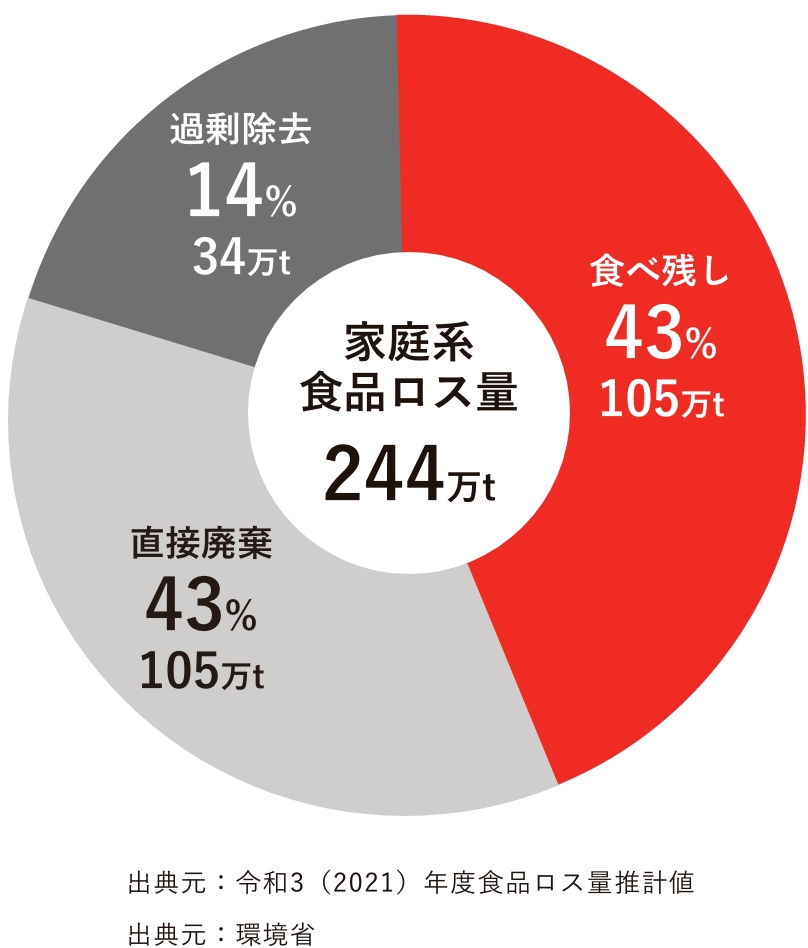

家庭からの食品ロスの要因は、料理を作り過ぎて残る「食べ残し」、未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」、野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」に分けられます。今回は「食べ残し」について学びましょう。

食事の「食べ残し」はそのまま廃棄され、ゴミとなります。食材がもったいないからと多めに作り置きしたおかずも結局食べ切らなければ、傷んでしまい食品ロスにつながります。料理は食べ切れる量を作る、作り置きの場合は何日で食べ切るかをイメージして、その分だけを作るように心掛けましょう。食材の正しい保存法を取り入れたり、作り置きをリメイクして新たなおかずとして楽しんだりすれば、ムダが省け、かつおいしく食品ロスに貢献できます。

自分や家族の体調、外食などの予定を調整しながら、できるだけ食品ロスの少ない献立作りを目指しましょう。