[ 特集 ]図解でわかる!環境問題ワカメやコンブが

CO2を減らす?

今、注目を集める新たな地球温暖化対策

新たな地球温暖化対策として

大きな注目を集めている

「ブルーカーボン」とは、

どういったものなのでしょうか。

海の植物が光合成でCO2を

吸収する

海底などに貯留されるブルーカーボン

空気中のCO2を減らすためにはCO2排出量の削減とともに、CO2吸収量の増加も重要なポイントです。陸地では植物が光合成によりCO2を吸収することがよく知られていますが、その際に取り込まれ貯留される炭素を「グリーンカーボン」と呼びます。

海においてもアマモなどの海草や、ワカメ・コンブなどの海藻が光合成を行い、海水に溶けているCO2を吸収します。その際に取り込まれ貯留される炭素を「ブルーカーボン」と呼びます。また、沿岸域の湿地や干潟、マングローブに蓄積される炭素もブルーカーボンと呼びます。ブルーカーボンは海底や深海などに長期間貯留されるため、地球温暖化対策に貢献できると考えられています。

※海草(うみくさ)とは種子によって繁殖する海産種子植物のことで、海藻(うみも)とは胞子によって繁殖する藻類のことです。本来、藻類は植物とは区別されますが、ここでは区別せずに海草も海藻も「海の植物」として説明しています。

世界で初めて算定されたCO2吸収量

2022年度の日本における海草や海藻によるCO2の吸収量は年間約35万トンと算定されました。海草・海藻による吸収量を合わせて算定したのは世界初の試みです。藻場の保護や育成活動の推進により、将来さらに多くのCO2を吸収することが期待されています。

“海の森”を甦らせる取り組みで

脱炭素を推進

四方を海に囲まれている日本。

ブルーカーボンには脱炭素に向けての

大きな可能性があります。

ブルーカーボン生態系とは

CO2の吸収源となるブルーカーボン生態系

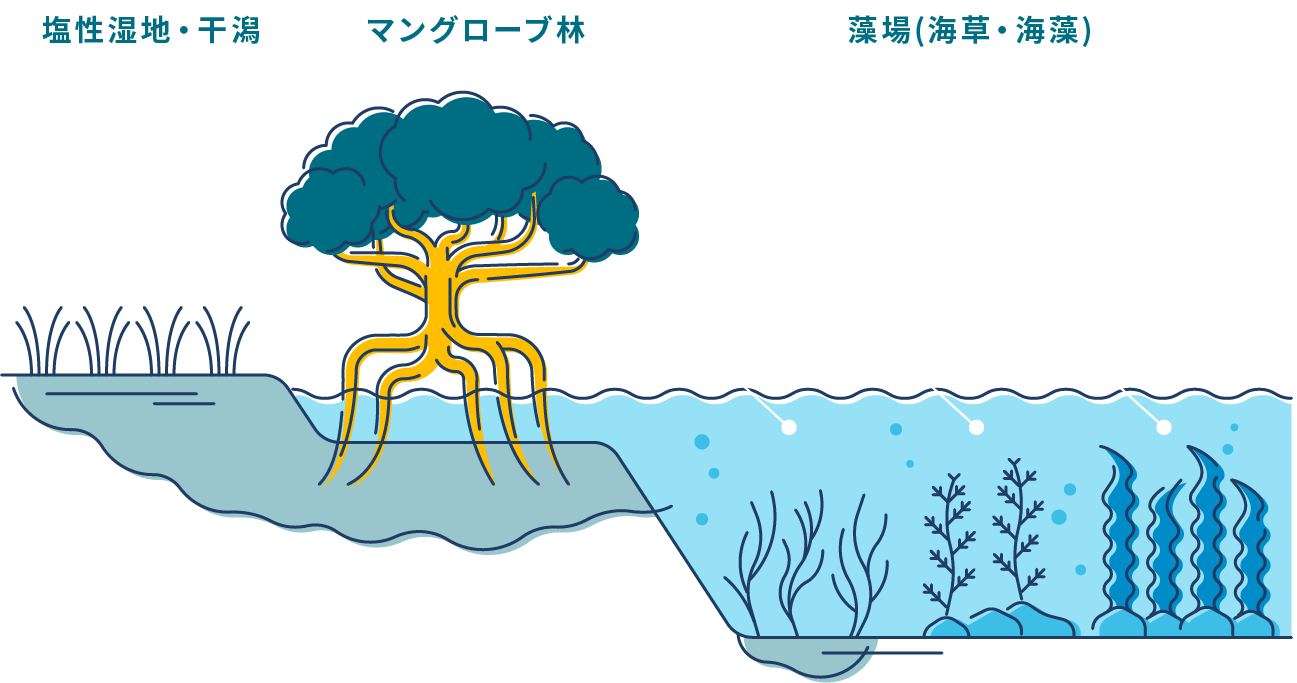

CO2の主な吸収源となっているのが、「ブルーカーボン生態系」と呼ばれている海草や海藻が生える藻場(もば)、塩性湿地・干潟、マングローブ林などです。これらを保全し育てていくことが、ブルーカーボンを増やすことにつながります。

減少するブルーカーボン生態系

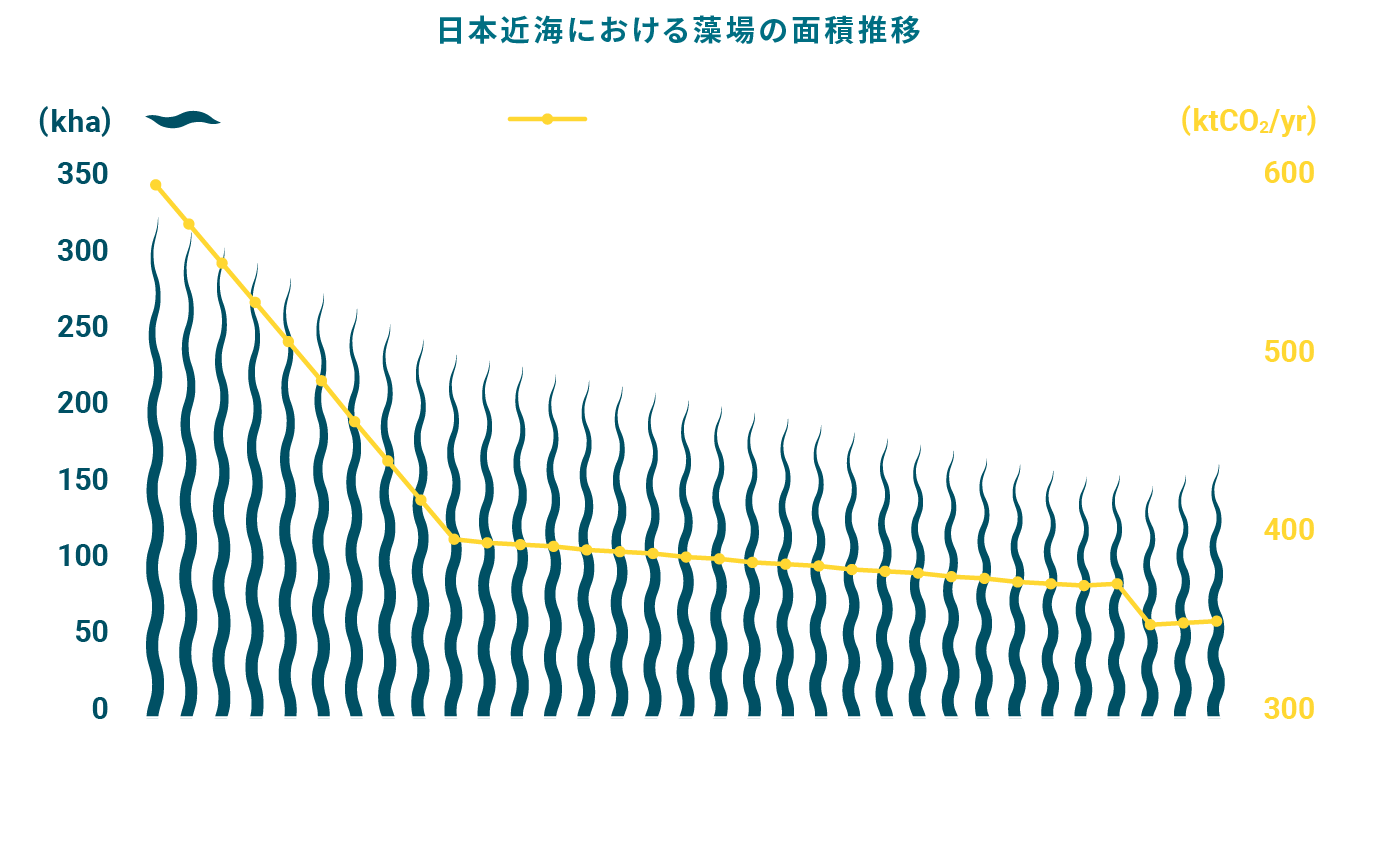

日本において藻場はブルーカーボン生態系の大部分を占めていますが、魚介類による食害(磯焼け)や海水温の上昇、埋め立てや海水汚染などにより減少し続けてきました。ブルーカーボンを増加させるためにも、藻場を甦らせることが課題となっています。

藻場の保護と育成活動

全国で広がる、ブルーカーボンへの取り組み

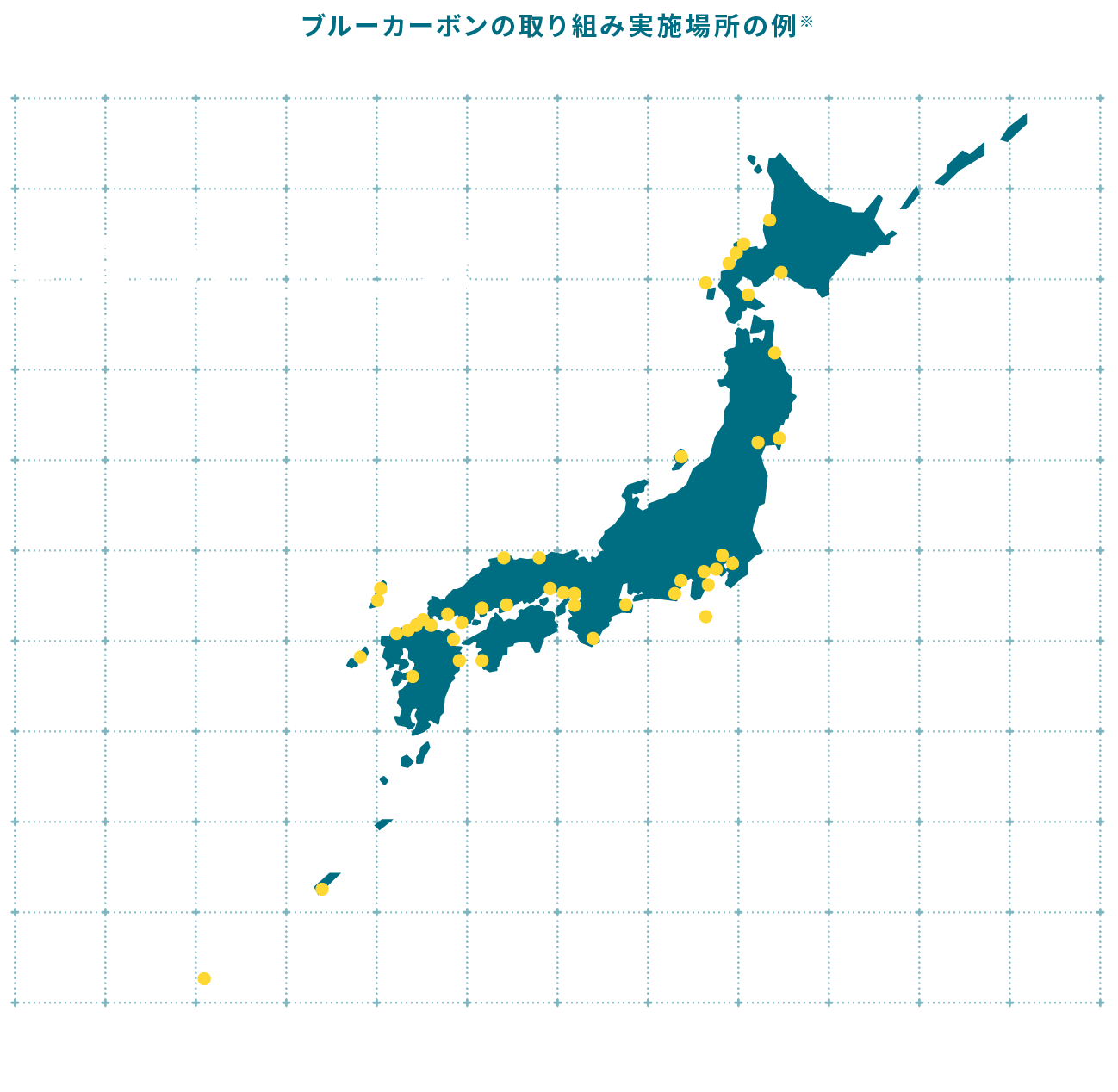

これまでも沿岸部では藻場の減少・消失に対する対策を行ってきましたが、地球温暖化対策の観点からその重要性は格段に増しています。そのため全国各地で政府や企業・市民団体などによる取り組みが活発化しています。

情報リンク

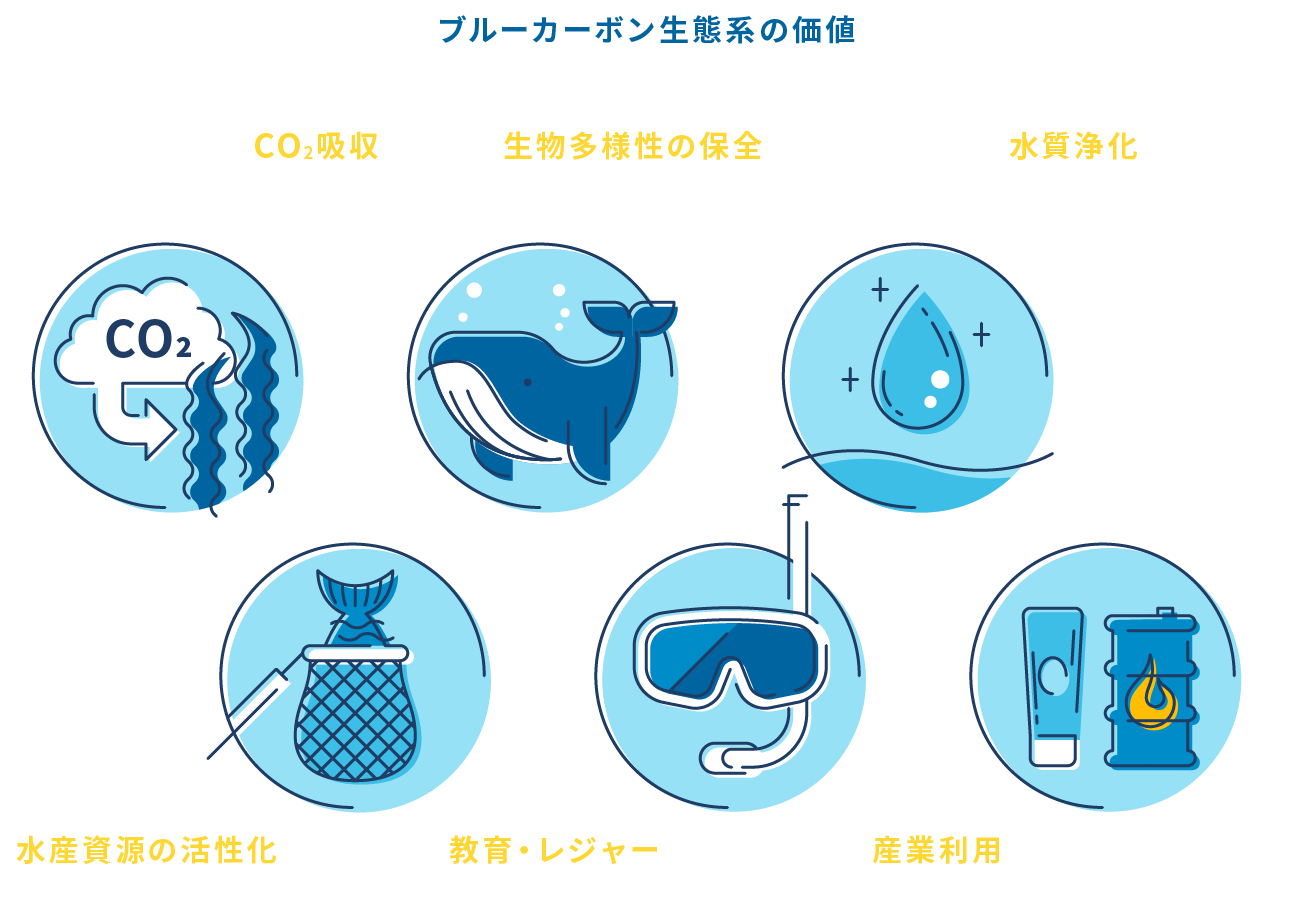

※我が国におけるブルーカーボン取組事例集ブルーカーボン生態系の価値は

CO2吸収だけじゃない

ブルーカーボン生態系には他にも多くの働きがあり、

さまざまな面から注目されています。

ブルーカーボン生態系の価値とは

多面的な価値が海と人を元気にする

ブルーカーボン生態系はCO2吸収源としての役割だけでなく、海洋生物の産卵・保育場として海の生物多様性を支えています。さらに漁業など水産資源の活性化や、化粧品や燃料などへの産業利用、教育やレジャーの場の提供といった多面的な価値があります。

「里海づくり」でブルーカーボン生態系を活性化

このような多面的な価値があることからブルーカーボン生態系を甦らせることは、海の豊かな恵みを未来に引き継ぐことにもつながります。多くの市民の皆さんが参加し、全国各地で行われている「里海づくり」も、地球温暖化防止を含めた多面的価値をもち、海と人との豊かな共生につながる取り組みとして期待されています。