○桂川・相模川流域協議会の取り組み

|

|

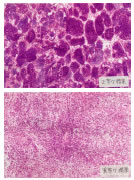

桑垣 : | 桂川・相模川流域で1998年から市民、行政、事業者が対等の立場で活動し、ローカルアジェンダを取りまとめた。化学物質については、学習会、市民へのアンケートを行い、シンポジウムでは事業者を含めて議論ができた。また、鯉のメス化を指標とした環境ホルモン調査を市民を含めて行っている。

|

|

有田 : | 組織は全員で何名か。

|

|

桑垣 : | 地域協議会を含めると308名である。

|

|

崎田 : | 事業者とはどのような業種か。

|

|

桑垣 : | 約40社で、水道事業者や酒造など水に関係した事業者が多いが、リコーのような先進的に取り組んでいるところも参加している。

|

|

後藤 : | 会設立のきっかけは何か。

|

|

桑垣 : | 中流域ダムでアオコが発生し、神奈川県と山梨県で話し合いが行われてきた。

|

|

岩本 : | 環境ホルモンの市民の調査はぜひ続けてほしい。近年、動物や人間から出る女性ホルモンの影響も大きいと言われるのでそれも分析項目に入れてほしい。

|

|

桑垣 : | 実施しており、下水処理水が入るところではその影響が顕著であった。

|

|

有田 : | 洗剤メーカーはメンバーに入っているか。

|

|

桑垣 : | メンバーにはないが、学習会、専門部会に来てもらって話を聞いている。

|

|

フロア: | 相模川河口底質でダイオキシン濃度が極めて高いが、どう取り組んでいるか。

|

|

桑垣 : | 松葉の調査で河口域のダイオキシン濃度が高かったので焼却炉排ガスによる影響も考えられる。

|

|

フロア: | 国民的コンセンサスを得ることが重要と考えるが、どうか。

|

|

桑垣 : | 三者で合意を得ることにポイントを置いている。当初は対立したがようやく連携できるようになった。シンポジウムは大きな実績になった。

|

|

原科 : | 各スピーカーから円卓会議への要望等を聞かせてほしい。

|

|

小林 : | 専門家でない人達とのコミュニケーションが強まることを期待する。情報は流しっぱなし、たくさん流してもダメで、知りたい人に的確に流すことが重要。

|

|

桑垣 : | 色々な角度から検討してほしい。化学物質対策の計画づくり、定期的な情報交換の場の設定、環境影響の未解明な部分への早期の取り組み、そこへ市民も参加するのがよい。

|

|

内山 : | 代替品が本当にリスクが低いのかなど評価が難しい。少量多品種化して評価がますます難しくなっている。

|

|

中山 : | 企業と市民をつなぐ役割を期待する。相談窓口は受け身であり、本円卓会議でコミュニケーションの促進を図ってほしい。自社製品の情報はあるがそれを翻訳してくれる人が欲しい。また、多くの企業データの収集を促進する役割を期待する。

|

|

武 : | “PRTR対象化学物質とは何か”という基本的な議論をしてほしい。庁内リスクコミュニケーションのパンフレット作成を進めたが、食品添加物の部署や水道水の部署からは、取り上げてほしくないと言われる。どんな部署が作ることが適切か、基礎的議論が必要。PRTRについてはデータのチェックができない。企業に関する他の情報源との整合性からチェックできるようにすることが必要。

|

|

後藤 : | PRTR事業者は中小企業が多く認知度が低い。これにどう対処するか。事業者の認識がなければリスクコミュニケーションはうまくいかない。

|

|

瀬田 : | 化学企業は昔とは異なる取り組みを行っているが市民には分かりにくい。分かりやすく説明してきたか反省している。専門用語を使わないことが難しく、誤解を避けようとすると細かく、専門的になる。表現力の問題がある。提案や苦情への対応が重要であると思う。

|

|

村田 : | 5月に米国のティオ・コルボーン氏が来日する。5月の第3回円卓会議でメンバーと意見交換できると良い。

|

|

原科 : | 5月の会議への提案として受け止める。

|

|

角田 : | 削減対策実施計画づくりの提案があった。リスク削減戦略の議論をするのが良いと思う。

|

|

田中 : | レスポンシブル・ケア活動を行っている。リスクコミュニケーションに業界のOBを活用してはどうか。

|

|

原科 : | フロアからアンケートによる要望・意見が寄せられた。これを分担して紹介・回答していく。

|

|

安井 : | 「化学物質について教育がちゃんとしていないのがいけない」という意見が寄せられている。その通りで、学校のテストで塩ビを燃やすと何が発生するかという問題があり、そこではダイオキシンという記述が正解とされた。教員が真実を学んでほしい。「文部科学省との連携があるか」との質問については、これはない。

「専門家が地域で橋渡しをしてはどうか」というご意見があった。自分は目黒区でリサイクルの委員長を行っているが時間が必要。むしろキーパーソンをつかむべきである。

「化学物質を自然界を含めて全体で捉えるべき」という意見があった。LCAは製品に関するもので、全体を扱うものはない。モデルが難しく実態が把握できていない問題もある。特に素材産業からの情報提供が必要である。

「ドイツでは環境教育が盛んである。日本でも科目を作ってほしい。」との意見があった。

|

|

原科 : | 東京工業大学では環境安全論という講義を行っている。

|

|

フロア: | 国民レベルで、義務教育で環境を扱ってほしい。円卓会議で教育を議論してほしい。環境教育を受けないまま育った技術者が化学物質をどう考え扱うかが問題。

|

|

原科 : | 寄せられたシートでは、「市民の不安感を取り上げてほしい」、「円卓会議にマスメディアを入れてはどうか」、「会議が馴れ合いの印象がある」、「植物による環境モニタリング手法の確立を求める」、「省庁間の協調が求められる」などの意見があがっている。

|

|

武 : | 「行政の役割は情報提供だけか」という意見があったが、地域のリスクを減らすことが目的であり、施策として必要であれば規制対象に加える。

「PRTRを家庭で実施するとはどういうことか」については、化学物質は家の中にあるので、むやみに使うことをやめようということがある。

「風評被害にどう対処するか」という質問については、事実調査を行い数字の意味を伝えるようにすることが重要だと思う。

|

|

中山 : | 「消費後に廃棄されるものを含めてゼロエミッションを進めてはどうか」という意見について、すべてゼロにする訳にはいかないが、容器の詰め替えやコンパクト化が消費者に受け入れられてきている。また、「製品消費後のモニタリングをしているか」との意見があるが、すべてに対応することは難しく、製造する事業所についてはモニタリングを行っている。

「企業の環境政策をどのように伝えているか」については、環境報告書とホームページで対応している。

|

|

吉村 : | 石鹸洗剤工業会では河川・底質の調査を実施して、環境ホルモン濃度が下がっていることを確認している。

|

|

フロア: | 環境カウンセラーに企業OBなどがいるが、専門的すぎて市民へ説明できない。家庭へ帰って説明してみるなど、わかりやすく説明する方法を企業に考えてほしい。

|

|

原科 : | 本日の参加者は、いわゆるPRTR法の名前を知っている人はどれくらいか?内容を説明できる人はどれくらいか挙手願う。

|

(大多数)

|

|

原科 : | 本日は偏った集団といえそうである(笑)。「中小企業へPRTR法を伝えるために何をしているか」という質問が来ている。

|

|

事務局: | 中小企業へPRTRを伝えるにはツールが必要と考えられる。リスクは毒性と排出量をあわせて考える必要があるため、毒性等に関するデータベースを作り、使ってもらえるようにしたい。また、リスクコミュニケーション研修制度を平成14年度から作っていきたい。

|

|

フロア: | 中小企業総合事業団の支援で学習会をやったが経済産業省の所管法人の講師には、間違いが多かった。講師への教育が重要。

|

|

内山 : | 「化学物質管理をどのように行っているか」という質問については、当社では計算式が20以上あるが、大気への排出量の算出が難しい。「リスク削減対策によりコストが削減されたか」という質問があり、3割は利益が出たが、7割には出ていないといえる。

|

|

桑垣 : | 「住民、行政、事業者の集まりでは利害の衝突があると思うがどうか」という質問に対して、目的が一致していたこと、計画段階から市民が参画できたことが信頼関係を作るのに良かったと思う。市民が自ら参加しようと思うことが必要。

|

|

小林 : | 「化学企業とのコミュニケーションについて」聞かれているが、コープかながわの組織としてつき合いたい。「日常的な化学物質リスク削減とはどういうことか」という質問について、添加物の少ないものを選ぶなどの行動が考えられるが、ゼロにできないものもある。

|

|

事務局: | 「円卓会議は何をしてきたか」との質問が寄せられた。冒頭に説明したが、円卓会議ではインターネットや地域フォーラムを通じて広く意見を聴いてからプライオリティを付けて、今後、議論していく考えである。

|

|

原科 : | 本日のまとめは難しいが、たくさん意見をもらっているため、関西フォーラムとあわせてまとめたい。

|

(小林) 皆様、こんにちは。コープかながわの小林と申します。よろしくお願いします。

(小林) 皆様、こんにちは。コープかながわの小林と申します。よろしくお願いします。 (桑垣) 桂川・相模川流域協議会の桑垣です。よろしくお願いいたします。

(桑垣) 桂川・相模川流域協議会の桑垣です。よろしくお願いいたします。

(内山) NECの内山です。よろしくお願いします。今日は「NECの化学物質管理に関する取組み」についてご説明をしたいと思います。

(内山) NECの内山です。よろしくお願いします。今日は「NECの化学物質管理に関する取組み」についてご説明をしたいと思います。

(中山) ライオン株式会社お客様相談室の中山と申します。よろしくお願いいたします。

(中山) ライオン株式会社お客様相談室の中山と申します。よろしくお願いいたします。

(武) こんにちは。神奈川県の武でございます。行政の取り組みということでご紹介させていただきます。

(武) こんにちは。神奈川県の武でございます。行政の取り組みということでご紹介させていただきます。