[WMO Ozone Bulletin, 2005, No.8]

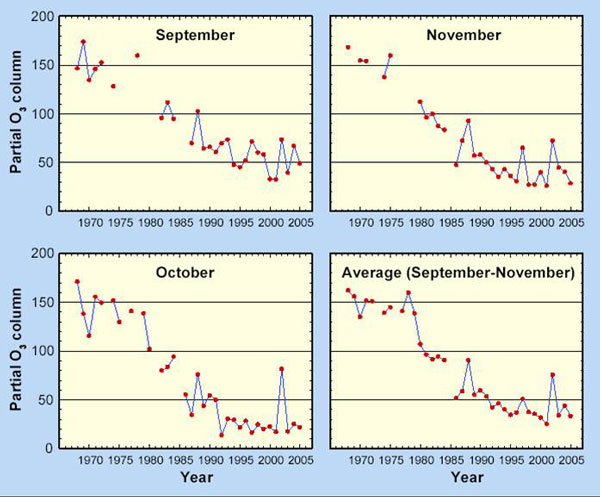

図1:南極昭和基地におけるオゾンゾンデ観測による、高度12〜20 kmの合計オゾン量の経年変化。この高度は、

オゾンホール時に最もオゾンが破壊される高度である。 オゾン量は1970年代後半から減少し始め、現在はほぼ最低レベルで推移していることがわかる。

2002年は、特異な気象条件であったため、例外的にオゾン破壊が少なかった

|

[WMO Ozone Bulletin, 2005, No.8]

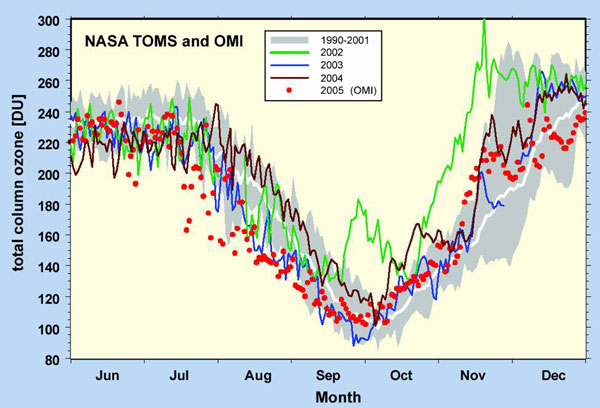

図2:米国人工衛星センサーTOMS及びOMIが観測した、1990年代以降南緯40度以南における各年の最低オゾン全量。南極上空のオゾン全量は、オゾンホールの起こり始める8月から減少し始め、 9月末〜10月初めに最低となり、その後夏の到来とともに消滅する。最近の2003年や2005年をみても、特にオゾンホールの前半に関しては歴代最低で推移していることがわかる。一方、 オゾンホール後半のオゾン全量に関しては、回復が早まってきている傾向が見える。

|

[WMO Ozone Bulletin, 2005, No.8]

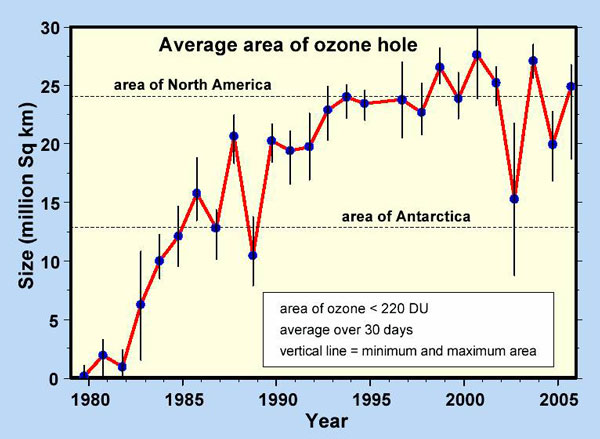

図3: 米国人工衛星センサーTOMS及びOMIの歴代の観測から導出した、南極オゾンホールのサイズの経年変化。オゾンホールのサイズは、 各年のオゾンホールが最大規模に拡大した時期に、オゾン全量の値が220 DU(ドブソン・ユニット)以下である場所の面積の30日間の平均値として定義した。 2000年代に入ってからは、年々変動が大きいものの、明らかな回復傾向は見て取れない。

|

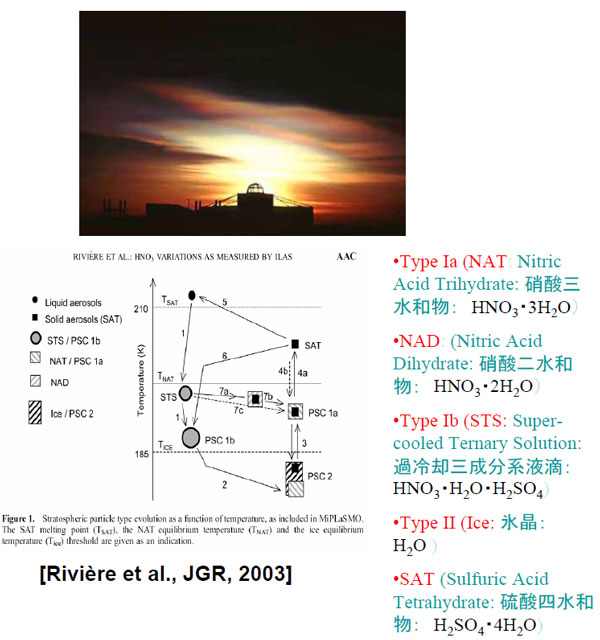

図4: 現在考えられている各種極成層圏雲(PSC)

|

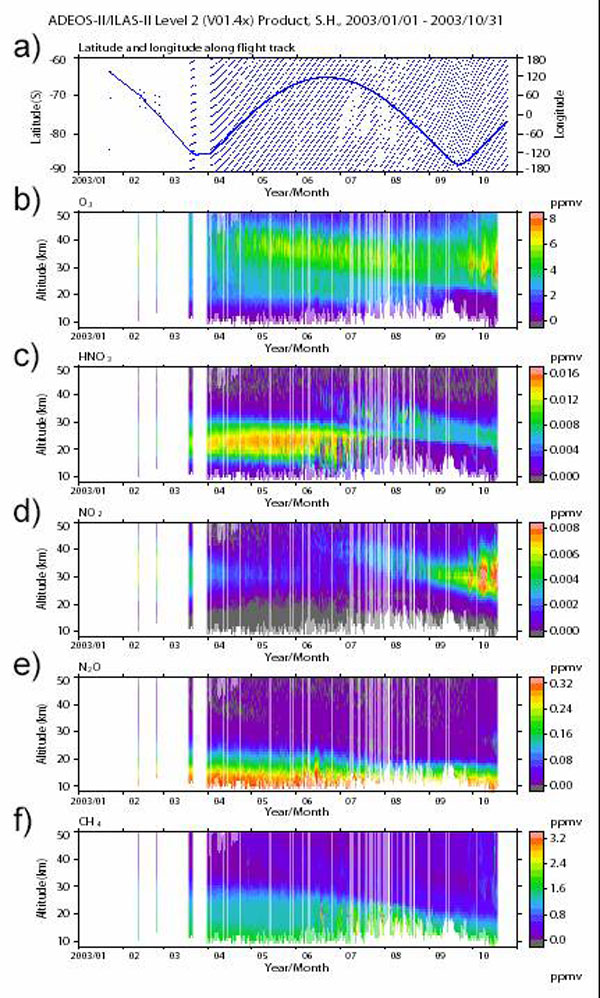

図5: ILAS-IIが南極上空で測定した各種微量気体成分の高度分布。横軸は、2003年1月から10月までの経過日数。

a)は、観測点の緯度経度。b)以降の図の縦軸は高度。カラーで各種気体成分(b:オゾン、c:硝酸、d:二酸化窒素、e:亜酸化窒素、f:メタン)

の濃度分布を示す。図b)の8月から10月の高度20km付近に、オゾンホールの拡大が見られる

|

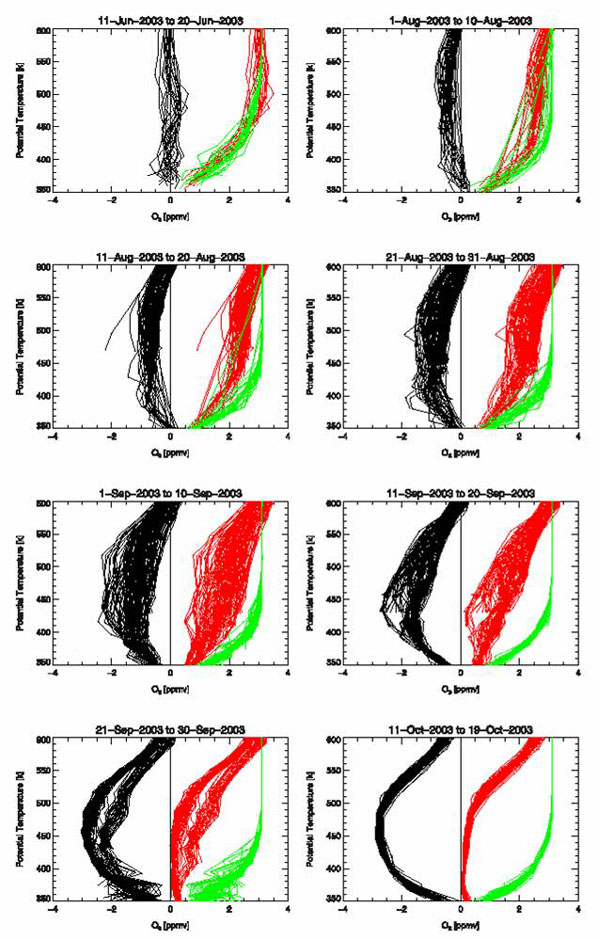

図6: 2003年7月から10月までの、南極上空でのオゾン濃度高度分布の変化。縦軸は温位座標で示してあり、高度約13〜23 kmに相当する。

緑はトレーサー気体である亜酸化窒素とオゾンの相関関係から見積もった、化学的なオゾン破壊が無かった時に想定されるオゾン高度分布。赤は実際にILAS-IIで観測されたオゾン分布。

黒で、それらの差から見積もられた、化学的オゾン破壊量を示す。

|

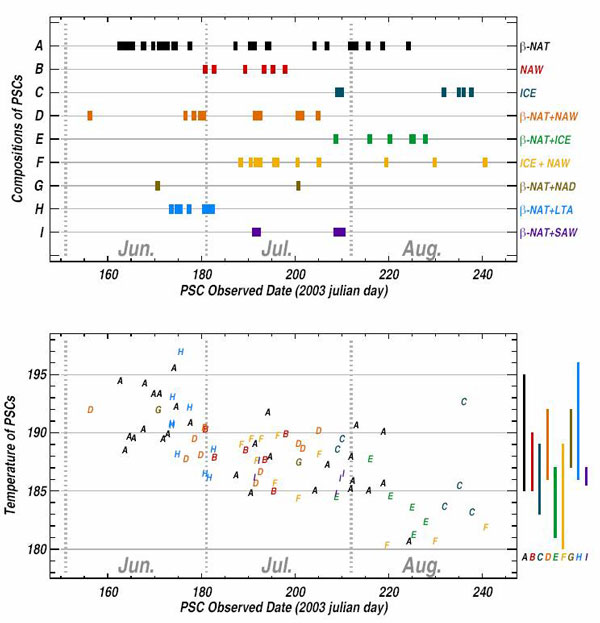

図7: ILAS-II観測透過率から推定された、2003年6月〜8月に南極上空におけるPSCのタイプ。

βNAT: 硝酸三水和物、NAW: 硝酸水、ICE: 氷晶、NAD: 硝酸二水和物、LTA: 三成分系液滴、SAW: 硫酸液滴を示す。

|

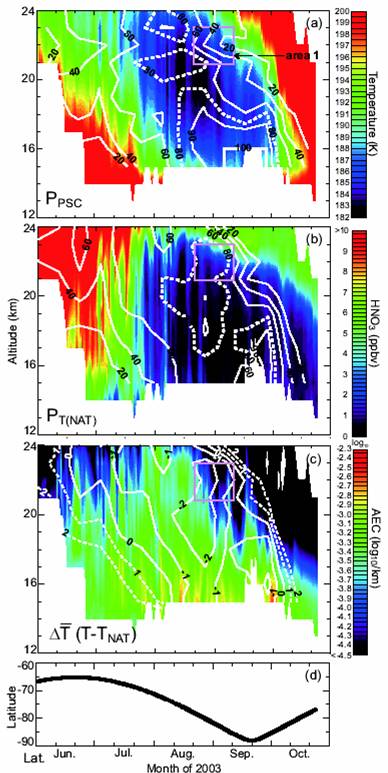

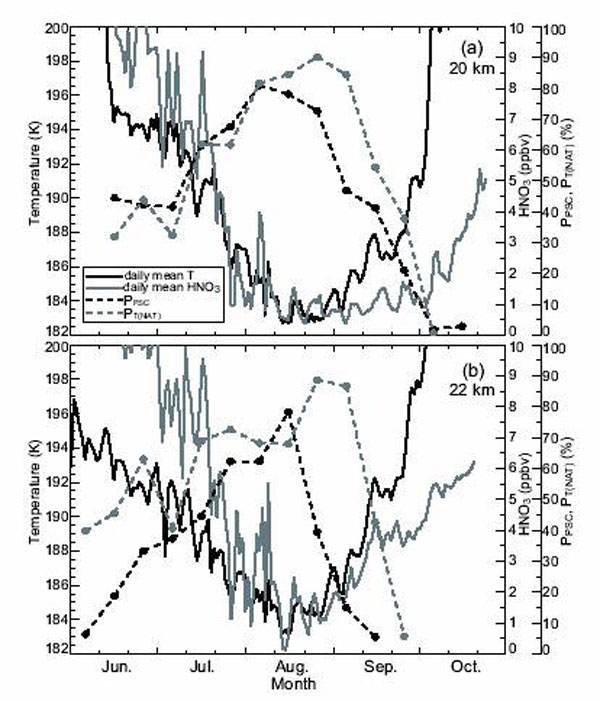

図8: 2003年南極上空における、a)PSCの発生確率(PPSC)と気温、b)NATタイプのPSC飽和温度以下になる確率(PT(NAT))と硝酸量、

c)NAT飽和温度とその場の気温の差とPSC出現量の指標となるエアロゾル消散係数の高度分布の遷移。d)は、ILAS-IIの観測緯度を示す。

8月下旬から9月上旬にかけての高度22 km付近の、area 1と書かれた領域では、 PPSCとPT(NAT)との値に、大きな違いがあることが判る。

|

図9: 2003年南極上空の高度20kmと22kmでの気温(黒色の実線)と硝酸濃度(灰色の実線)、PPSC(黒色の破線)とPT(NAT)(灰色の破線)の時間変化。

8月下旬から9月初旬にかけて、 PPSCとPT(NAT)の差が大きくなっている。このことから、南極の冬の後半は、低温にもかかわらずPSCがあまり出現しないことがわかる。

|

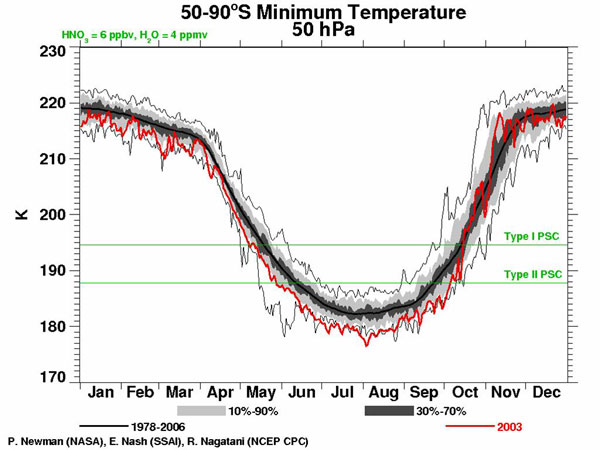

図10: 米国環境予測センター(NCEP)の解析による、オゾンホールが顕在化した1979年以降の南極域(南緯50〜90°)成層圏高度約18 km(気圧50 hPa面)における日々の最低気温の遷移。

最も外側の包らく線が、これまでの最低と最大気温を、グレーの領域は、それぞれ確率度数で10〜90%及び30〜70%の領域を示す。赤色が、2003年南極上空での実際の最低気温の推移である。2003年は、

6月から10月まで、ほぼ歴代最低気温で推移したことが判る。

|

|