椹野川河口域・干潟自然再生協議会の概要について

記事:山口県環境生活部環境政策課 山野元 写真等提供:山口県環境政策課

記事:山口県環境生活部環境政策課 山野元 写真等提供:山口県環境政策課

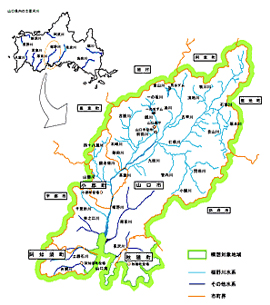

山口湾のうち特に、椹野川河口域から阿知須、岩屋に至る水域には、西瀬戸内地域有数の広大な干潟(約350ha)が広がります。シベリアやカムチャツカから日本列島を縦断して東南アジアに向かう渡り鳥と、モンゴルや中国から朝鮮半島を経由し四国・九州へ横断する野鳥のクロスロードとなっており、日本の重要湿地500にも選ばれています。

さらに、河口域は、絶滅危惧種であり、生きた化石ともいわれるカブトガニの生息地として、全国的にも重要な地域の1つです。

山口湾は、かつてはアサリ等二枚貝やクルマエビの好漁場であり、まさに宝の海でした。ところが、上中流域から浮泥が流入し、生活排水対策の遅れや人口増加などによる様々な影響等により、カキが増殖してカキ殻の堆積が著しくなり、また泥質の泥浜干潟の拡大や漁業者の減少なども重なって、1985年頃から漁獲量は年々減少し、2001年には5分の1程度にまで落ち込んでいます。中でも、アサリは壊滅状態で、1975年に653トンあった山口市の採貝漁獲量は、1991年以降は0~5トンでほとんど漁獲されていません。1990年頃まで盛んだった地域住民の潮干狩りも、現在では全く見ることができなくなりました。

様々な生物の産卵や生息場所などとなるアマモ場は、かつて山口湾のほぼ全域で約700ha分布していましたが、2002年には、約30haに激減してきています。

さらに、以前に比べると、魚、野鳥など生息している生物の量、種類とも減少しており、山口湾の干潟生態系等は大きく様変わりしてきています。

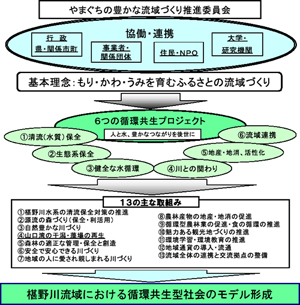

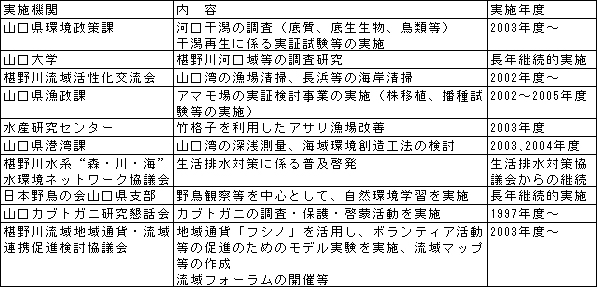

山口県では、干潟生態系に影響を及ぼしている流域全体の現況調査を行った上で、上流から下流までの環境関連プロジェクトを盛り込み、産学官民の協働作業による『やまぐちの豊かな流域づくり構想(椹野川モデル)』を2003年3月に策定しました。この構想に基づき、山口湾では、干潟の再生やアマモ場の造成に係る実証試験、野鳥などの調査、海浜清掃等を関係主体が連携して、様々な取組を進めています。

この「豊かな流域づくり」の柱の一つとなる河口干潟等の再生の取り組みを効果的に進めるには、自然再生推進法による枠組みを活用することが有効との判断がありました。2004年8月、地域住民、NPO、学識者、行政機関などで構成する「椹野川河口域・干潟自然再生協議会」が設立し、地域の多様な主体の参画による合意形成と、産学官民の連携・協働による取り組みがはじまっています。

椹野川河口域・干潟の自然再生の理念・目標は、次のとおり全体構想に定めています。

[1]自然再生の3つの視点

・椹野川河口干潟等の生物多様性の確保

・多様な主体の参画と産学官民の協働・連携

・科学的知見に基づく順応的取組

[2]里海の再生

人が適度な働きかけを継続することで、自然からのあらゆる恵みを持続的に享受できる場、いわゆる『里海』の再生を目指す。

[3]再生の方法

・「やれることからやっていく」

・悪化した原因やメカニズムを科学的に探求しながら、順応的に再生

[4]具体的な目標

干潟等の全体における目標については、場所によって様々な自然・社会状況が異なることから、下図に示す自然再生のゾーニングを行っています。

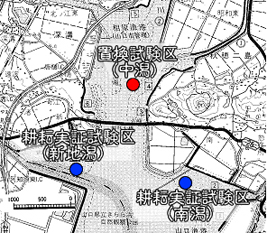

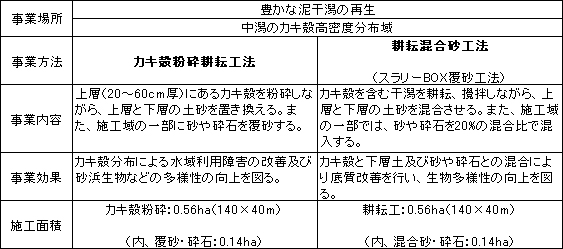

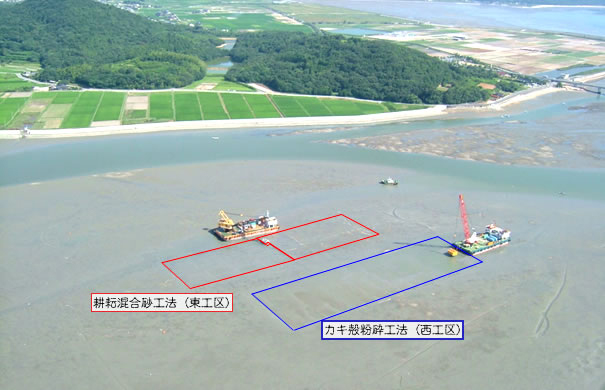

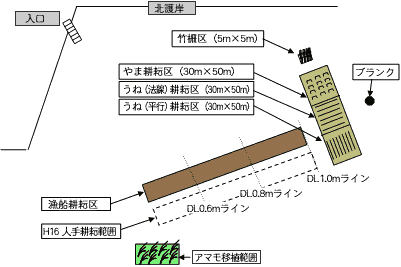

●干潟再生の取組

干潟再生の取組については、2003年度より干潟の詳細現況調査に着手し、2004年度には、カキ殻が分布している中潟では置換実証試験、砂干潟や泥干潟の南潟や新地潟では耕耘実証試験を行いました(下図参照)。これらの結果等を踏まえて、2005年度には中潟で拡大実証試験、南潟では地域住民、関係団体と一体となって人手による耕耘試験を進めてきました。

1. 泥浜干潟での実証試験

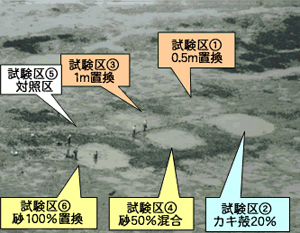

[1]小規模実証試験

2004年度、1区画50m2の規模で小規模な実証試験を行いました。カキ殻や泥分が非常に多い上層土と砂分が多い下層土との置換や、粉砕カキ殻を置換した下層土に混合した区画、新地潟の砂質干潟の砂を混入・客土した区画などを設定しました。

モニタリングは底生微細藻類、ベントス、底質等の項目について実施。初期には底生微細藻類の爆発的な増加が見られ、その後細胞数は収束して、2ヶ月後にはイトゴカイ科等の環形動物、4ヶ月以降は、カニ、エビ等の節足動物が、8ヶ月後(12月)はヨコエビ類等節足動物の比率が増加しました。

8ヵ月後において「多様度指数」や生物量を配慮した「生物豊かさ指数」で評価すると、『カキ殻20%混入区、0.5m置換区、他干潟砂50%混入区』が対照区に比べて優れていました。

[2]拡大実証試験

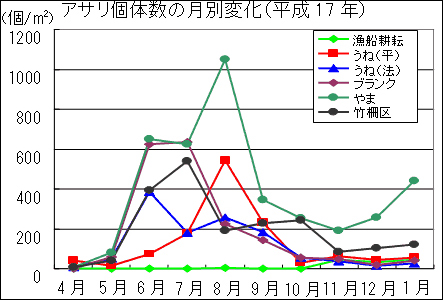

小規模実証試験結果を踏まえ、2005年7月から、次ページの表に示すような内容で、約1haに規模を拡大した実証試験を行っています。この試験については、生物、底質、物理面に係るモニタリングを行い、結果を評価して、科学的な知見に基づき、順応的に再生を進めていくこととしています。

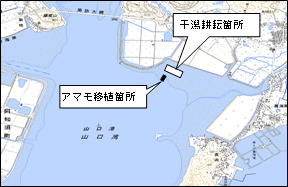

2. 砂質干潟での干潟耕耘実証試験等

砂干潟のゾーン(南潟)では、アサリの減少等によって干潟を掘り起こさなくなった結果、表面の砂が硬く締まって生物が棲息しにくい環境となっていました。それでも、カブトガニが産卵し、幼生が生息しています。

実証試験区では、カブトガニ保護のため重機等を使用せずに、人力で鍬やスコップによる耕耘を行い、干潟の環境改善、生態系保全機能の維持に努めています。2005年5月、10月には漁協をはじめとする関係団体や住民等の参加により、干潟耕耘(うね耕耘、やま耕耘)、竹柵立て(ナルトビエイの食害対策)、アマモ苗移植などを実施しました。

こうした取り組みの成果として、2004年度には秋以降ほとんど見られなかったアサリなどの二枚貝の稚貝やクルマエビの稚エビが2006年1月までのモニタリング結果で確認できるようになりました。

また、これらの作業の他、協議会メンバーを中心とする作業の参加者を対象に、干潟生物の観察会を実施し、地域住民等への干潟再生に係る普及啓発等を行っています。

●アマモ場の造成検討

山口県では、2002年度から、山口湾の長浜、阿知須地先において、アマモ場の造成試験に取り組んでいます。アマモ場は、魚類等の産卵場・幼稚仔の保育場・餌料供給や水質浄化などの働きがあり、水産資源を保護培養する上で非常に重要な役割を果たしています。

この一環として、2004年度からは、漁協や地域住民等との協働による事業展開の可能性を模索するため、アマモ学習会や観察会、アマモ種子の採取と播種試験などを実施しています。初夏の大潮の時期に水産研究センターで開催したアマモ学習会、干出した山口湾に広がる天然アマモ場での観察会。初冬には、採取したアマモの種子を海域に播種する試験を行っています。

※アマモは海産の顕花植物で、陸上植物と同じように地下茎で増える「栄養株」と、花が咲き種子を形成する「生殖株」に分かれます。「花枝(かし)」とは、この生殖株の地上部を言います

| 2002年 | 6月 | 「やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会」の設置 |

| 2003年 | 1月 | 「自然再生推進法」の施行 |

| 3月 | 「やまぐちの豊かな流域づくり構想(椹野川モデル)」の策定 | |

| 2004年 | 3月29日 | 「やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会」 協議会の設立を説明 |

| 4月28日 | 協議会設置に係る発議者による打ち合わせ | |

| 6月2日 | 「やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会」 協議会の設立を了解 | |

| 6月2日 | 「(仮称)椹野川河口域・干潟自然再生協議会設立準備会」の開催 <発議者> 学識者:中西弘山口大学名誉教授、浮田正夫山口大学教授、遠藤克彦山口大学教授、鬼頭鈞水産大学校教授、坂本紘二下関市立大学教授 関係団体:椹野川流域活性化交流会、日本野鳥の会山口県支部 関係行政機関:環境省山陽四国地区自然保護事務所、国土交通省中国地方整備局宇部港湾事務所 地方公共団体:山口県環境政策課、水産振興課、河川課、港湾課、山口市林務水産課 |

|

| 6月7日 | 「(仮称)椹野川河口域・干潟自然再生協議会」への参加募集を報道機関へ発表 ※各関係行政機関の窓口やホームページにて募集要項を配布 |

|

| 6月8日 | 募集開始 | |

| 7月7日 | 募集締切 ※個人12名及び16団体の参加応募 → 全員参加 ※学識者、関係行政機関、地方公共団体の委員を含めて 55名 |

|

| 8月1日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会の設立 第1回委員会 |

2006年2月現在の協議会構成メンバーは、学識者9、個人13、団体18、地方公共団体14、関係行政機関4の計58名となっています。

選定方法としては、やまぐちの豊かな流域づくり推進委員会の主な学識者、関係地方公共団体、関係行政機関に加えて、原則として椹野川流域及びその周辺市(山口市、宇部市、防府市)に在住する者又は在勤する個人、団体等を対象に公募しており、3月には第2期公募を行いました。

役割分担としては、現段階において事業実施計画案の作成に向けた様々な取り組みが行われていますが、これらに関わる個人委員、団体委員、学識者、行政が手分けをしながら連携・協働で取組を進めています。

| 2004年 | 8月1日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会の設立

|

| 9月27日 | 流域視察の開催 | |

| 11月28日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会第2回委員会の開催

|

|

| 2005年 | 3月6日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会第3回委員会の開催

|

| 8月8日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会第4回委員会の開催

|

|

| 11月23日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会第5回委員会の開催

|

|

| 2006年 | 2月5日 | 椹野川河口域・干潟自然再生協議会第6回委員会、椹野川流域フォーラムの開催

|

自然再生全体構想(再生目標等)、年次計画、再生手法など

協議会運営については、単独で委員会を開催するのではなく、関係者が連携を図り、様々なイベント等とタイアップして、できるだけ中身の濃い集まりとなるように心がけてきました。

これまでに、実証試験の視察、干潟観察会、アマモ播種作業などを委員会に併せて実施してきました。

第4回委員会において、泥干潟WG、砂干潟WG、カブトガニWG、アマモWG、調査研究・モニタリングWG、環境学習・普及啓発WG、ネットワーク・地域づくりWGなど11のワーキンググループを立ち上げました。各WGが定期的に会合を持って、再生に向けた具体的な検討を進めています。

各WGの会合は、単独で開催するだけでなく、合同勉強会等も開催して、関係者の調査研究結果の報告等を行っています。これにより、できるだけ多くの委員が、再生等に関する共通認識(情報、知識)を持てるようにと工夫しています。

これらの取り組みによって、再生に向けた委員からの提案等も多くなり、流域内の伐採竹を活用した竹柵の設置等、新たな手法による取り組みが進んでいます。