- ページ内を移動するためのリンク

- 本文(c)へ

尾瀬国立公園 特徴

文化

関東地方と東北地方の接点にもあたる尾瀬には、江戸時代から群馬県片品村から尾瀬を経て福島県檜枝岐村へ通ずる街道が通っており、尾瀬を挟んだ物資・文化の交流が行われていました。沼田市と会津若松市を結ぶこの街道は、群馬側では会津街道、福島側では沼田街道と呼ばれ、沼田城から尾瀬沼を経て鶴ヶ城に至る全長約180kmに及ぶ重要な街道で、檜枝岐及び片品村戸倉には関所が設けられていました。また、幕末の戊辰戦争の際には大江湿原に会津軍が駐留し、戸倉で征討軍と会戦しており、大江湿原には当時築いた土塁が今でも残されています。当時の街道の面影を残すのは、七入から沼山峠、大江湿原、尾瀬沼、三平下を通って一ノ瀬に至る登山道の一部で、特に道行沢の渓谷沿いの道は新緑や紅葉の時期がお薦めです。また、古くから独自の文化が形成されてきた地域でもあり、特に檜枝岐村で受け継がれる檜枝岐歌舞伎は260年以上の歴史を持つ農村歌舞伎で、その舞台は国の重要有形民俗文化財にも指定されています。

尾瀬ヶ原では、昭和時代から電源開発(水力発電)の構想、計画がありましたが、昭和24年に学識者・文化人・登山家らで結成された「尾瀬保存期成同盟」(現在の日本自然保護協会の前身)などの熱心な自然保護活動によって貴重な自然が守られてきました。尾瀬はその後も昭和30年代以降の利用者増加による植生破壊やゴミの放置、昭和40年代の道路開発計画などの新たな問題が生じました。しかし、熱心な自然保護活動や植生回復、ゴミ持ち帰り運動、マイカー規制などの様々な取り組みが行われ、尾瀬の自然は守られてきました。こうした取り組みは、日本で初めてのものが多く、全国的に広まったものもあることから、尾瀬はわが国における「自然保護運動の原点」とも呼ばれるようになりました。

地形・地質

尾瀬の地形・地質

尾瀬は、尾瀬火山群の噴火により形成された山岳地形を基本としています。尾瀬沼、尾瀬ヶ原一帯は、火山からの噴出物により凹地が堰き止められてできた火山性高層湿原で、特にその中心となる尾瀬ヶ原は、日本最大(約760ha)の山地湿原となっています。また、尾瀬沼、尾瀬ヶ原の北方には、東北以北で最高峰となる燧ヶ岳(2,356m)や景鶴山、西方には至仏山・小至仏山・笠ヶ岳、南方には荷鞍山、東方には物見山・鬼怒沼山といった壮年期の様態を示す急峻な山稜が連なっています。

また、会津駒ヶ岳、帝釈山、田代山など、それぞれ2,000m級の個性的な山々が連続しています。特にこの3峰は比較的穏やかな山容を示しており、稜線部には多くの湿原や池塘が見られます。

蛇紋岩

尾瀬ヶ原を囲む燧ケ岳、景鶴山、アヤメ平の山はいずれも火山で、溶岩や火山砕屑物、花崗岩や安山岩などのマグマが固まってできた火成岩からなっていますが、西の至仏山には特徴的に蛇紋岩が分布しています。蛇紋岩は、強い塩基性岩で、無機養分が少なく、大量のマグネシウムイオンが、植物の根からの水分補給を防げるため、一般に植物の生育には不適切です。このため、至仏山にはカトウハコベ、ホソバヒナウスユキソウ、オゼソウなどの蛇紋岩地帯特有の植物が生育しています。また、至仏山の森林限界(約1,700m)が燧ヶ岳の森林限界(約2,200m)より低いのも蛇紋岩が樹木の生育に適さないことが一因と考えられています。

尾瀬ヶ原の微地形

尾瀬ヶ原は、約1万年前に形成された本州最大の高層湿原です。湿地に生育する植物が枯れても、冷涼な気候と土中の水分によって完全に分解できずに推積し、泥炭層となって凸レンズ状に厚く盛り上がった高層湿原を形成しています。湿原にはトマリスゲ、ワタスゲ、ツルコケモモなどの多様な湿原植物がみられますが、その他に谷地坊主、塚状や帯状を呈する高まりやそれらの間にある凹地などの凹凸地形のモザイク、池塘などの泥炭地特有の微地形がみられます。

植物・動物

尾瀬の植生

海抜約1,000mから2,360mまでの間にブナを中心とした山地帯、オオシラビソ、トウヒ、ダケカンバなどが生育する亜高山帯、ハイマツの生育する高山帯が見られるほか、地形や気候などの影響による湿原植生、拠水林、お花畑などが見られます。

また、会津駒ヶ岳周辺、鬼怒沼山、帝釈山、田代山周辺にもブナやオオシラビソを主体とする森林帯や山頂部に見られる湿生草原(雪田植生)が形成され、全般的に共通性の高い植生が形成されています。

多様な植物種

尾瀬地域は、北方系(主に氷河期の遺存種)/南方系(氷河期以降に南方から侵入した種)、太平洋型(降雪などの影響をあまり受けない植生が成立するエリア)/日本海型(降雪などの影響を受けた植生が成立するエリア)、それぞれの植物が生育するエリアの接点に位置します。このため、植物相も多様で、「原産植物」(尾瀬で初めて見つけられた植物)19科42種類を中心に約1,000種の高等植物が見られ、まさに植物の宝庫となっています。

動物

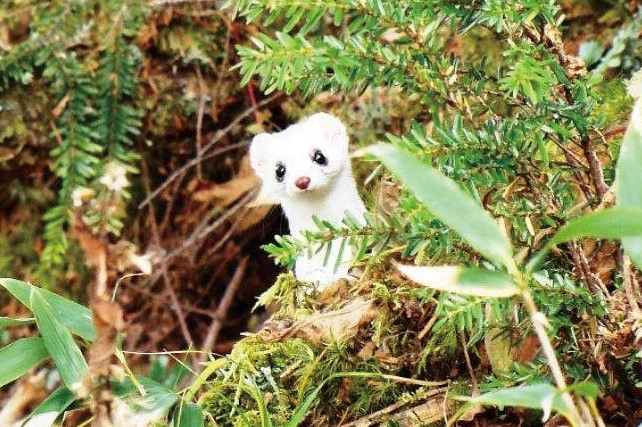

北方系/南方系、太平洋型/日本海型の接点に位置する本公園は、植物同様、多様な動物相が形成されています。特に豊かな森林環境を好むツキノワグマ、カモシカなどの大型哺乳類が多く見られます。森林環境だけでなく水辺環境にも恵まれていることから、鳥類、昆虫類も豊富であり、特にトンボ類は日本産の北方系17種全部の生息が確認されています。尾瀬は、湿原生態系としての価値が評価され、平成17(2005)年11月にラムサール条約湿地にも登録されています。また、近年には本地域には生息しないといわれてきたニホンジカの生息が確認されるようになりましたが、シカによる貴重な植物の食害が発生しており、その対策が急務となっています。