- 環境省>

- 自然環境・生物多様性>

- 日本の世界自然遺産>

- 世界遺産とは

世界遺産条約の誕生

1960年代、ナイル川のアスワンハイダム建設による水没からアブシンベル神殿を救うため、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が遺跡群を移築して保存する国際的な救済キャンペーンを行いました。これを契機に、国際的な協力によって世界的な文化遺産を保護する考え方が打ち出されました。また、1965年、世界の優れた自然・景観地域、歴史的地域をリスト化し、維持管理を支援するための国際的な仕組みがアメリカから提案されました。

こうした流れを受けて、1972年11月にユネスコ総会で「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」 が採択されました。日本は1992年に世界遺産条約を締結しています。

世界遺産条約の概要

| 正式名称 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 |

|---|---|

| 目的 | 世界で唯一の価値を有する遺跡や自然地域などを人類全体のための遺産として損傷又は破壊等の脅威から保護し、保存し、国際的な協力及び援助の体制を確立すること。 |

| 事務局 | ユネスコ世界遺産センター(パリ) |

| 世界遺産 とは |

「顕著な普遍的価値(人類全体にとって特に重要な価値)」を有し、将来にわたり保全すべき遺産として世界遺産委員会※が認め、「世界遺産一覧表」に記載されたものが世界遺産です。世界遺産には「自然遺産」と「文化遺産」、両方の価値を兼ね備えている「複合遺産」があります。 |

※ユネスコの下に設置された政府間委員会。締約国から選出された21カ国で構成。委員国の任期は6年(国によっては自主的に4年に短縮)。

締約国数194カ国

世界遺産登録数

| ・世界遺産総数 | 1154件 | (25件) |

|---|---|---|

| ・自然遺産 | 218件 | (5件) |

| ・文化遺産 | 897件 | (20件) |

| ・複合遺産 | 39件 | (0件) |

| ( )内は日本 | ||

※2022年3月現在

世界自然遺産登録の条件

世界自然遺産としての「顕著で普遍的価値」を有するかは、以下の3つの条件を満たすかどうかで判断されます。

- 4つの「評価基準(クライテリア)」(表参照)の一つ以上に適合すること。

- 「完全性の条件(顕著な普遍的価値を示すための要素がそろい、適切な面積を有し、開発等の影響を受けず、自然の本来の姿が維持されていること)」を満たすこと。

- 顕著な普遍的価値を長期的に維持できるように、十分な「保護管理」が行われていること。

これらの3つの条件を満たす場合、「顕著な普遍的価値」を有する地域、即ち世界で唯一の価値を有する重要な地域として世界遺産に認められます。

世界遺産の評価基準〈自然遺産〉

自然遺産に登録されるためには4つの評価基準「自然美」「地形・地質」「生態系」「生物多様性」のいずれかを満たす必要があります。

| (vii) 自然美 |

最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有する地域を包含する。 |

|---|---|

| (viii) 地形・地質 |

生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。 |

| (ix) 生態系 |

陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。 |

| (x) 生物多様性 |

学術上又は保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。 |

*番号(i) ~ (vi) は文化遺産の評価基準です。

世界自然遺産登録までのプロセス

1 締約国政府が推薦を予定している地域のリストである「暫定一覧表(暫定遺産リスト)」へ記載(推薦書提出の1年前まで)

2 締約国政府がユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出

3 世界遺産委員会の諮問機関であるIUCN(国際自然保護連合)による現地調査・書類審査・評価

4 世界遺産委員会(年1 回開催)で世界遺産一覧表への記載の可否について決議

世界自然遺産地域の保護管理

世界自然遺産は、その価値を将来にわたって維持していくために、適切に保護管理されていることが必要です。このため、世界自然遺産地域は、国が責任をもって管理できる国立公園、自然環境保全地域、森林生態系保護地域、天然記念物など、国の法律や制度等に基く保全措置が講じられています。

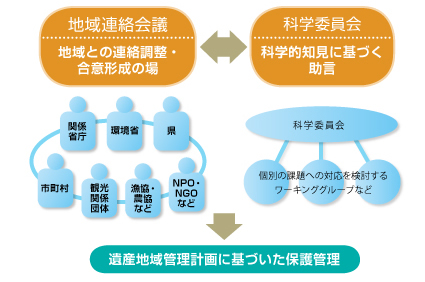

保護管理のための体制

遺産地域では、自然環境の保護管理に係る制度を所管する行政機関と地域の団体及び学識者等が連携し、科学的知見に基づき、適切な保護管理を行うことが必要です。 そのため、各遺産地域において、地域連絡会議及び科学委員会を設置、運営するとともに、遺産地域管理計画を定めて、保護管理の取組を進めています。

| 地域連絡 会議 |

環境省や林野庁、関係自治体及び地域の関係団体等で構成される会議。世界自然遺産地域の管理についての連絡調整・合意形成を行う。 |

|---|---|

| 科学 委員会 |

自然科学や社会科学の専門家で構成する委員会。世界自然遺産地域の適切な保護管理に必要な科学的助言を行う。 |

| 遺産地域 管理計画 |

保全管理に関する方針、体制、各種制度の運用方針等を明らかにした管理計画。この管理計画のもとで、関係者が緊密に連携・協議して適切な保護管理の事業等を進める。 |

関連リンク

- IUCN日本委員会「世界自然遺産」(外部リンク)

- IUCN World Heritage(英語)(外部リンク)

- UNESCO世界遺産センター UNESCO World Heritage Centre(英語)(外部リンク)

- World Heritage list Shiretoko(英語)(外部リンク)

- World Heritage list Shirakami-Sanchi(英語)(外部リンク)

- World Heritage list Ogasawara Islands(英語)(外部リンク)

- World Heritage list Yakushima(英語)(外部リンク)

- World Heritage List Amami-Oshima Island, Tokunoshima Island, Northern part of Okinawa Island, and Iriomote Island(英語)(外部リンク)